新工科建设视角下程序设计类课程教学改革实践探析

2024-09-04张晓莹顾盼关伟陈红岩

关键词:新工科;程序设计;混合式教学;课程思政;阶梯式教学

0 引言

新工科是在传统工科的基础上,为了快速应对信息时代的新技术和新产业对技术人才的需求变化,强调融合文科、农科、医科等多个专业领域的教学改革,从单一的知识教育转变为综合能力的培养,以“三全育人”的理念强调学生的全面发展[1]。在工科的各个专业的课程设置中,程序设计类的课程是普遍开设的专业基础课程,该类课程对培养学生的计算思维和程序设计能力起着非常重要的作用,如何做好该类课程的建设以满足社会对应用型人才的需要是应用型本科院校面临的重要课题[2]。

1 教学痛点

1.1 学生个体化差异较大,个人成长需求难以满足

传统课堂中,教师设计教学内容时注重大部分学生的认知能力,忽略了学生个体差异性。以2023年某应用型本科院校的秋季课堂调研结果为例,38%的学生高中学习过其他编程语言,62%的学生没接触过编程。因此,如何关注学生的个体差异,因材施教,满足不同学生的成长需求,需要在整体教学设计的理念和实践上进行创新。

1.2 课程理论庞杂内容枯燥,学习动力难以被激发

程序设计类课程涵盖的理论知识庞杂,各知识点都会涉及严格的语法规则,学生在学习时仅靠机械式记忆会比较枯燥。随着知识量增加,学生很容易将前后所学知识点混淆,使学生产生畏难情绪,挫败了学习该课程的积极性和主动性,难以激发学习动力。

1.3 知识体系分散缺少连贯性,综合实践能力难提升

传统教学中,各部分知识分散独立,缺少贯穿全课程、整合各部分知识的综合性案例,导致学生系统分析、设计、实现复杂问题的能力不足;实践案例集中在语法知识的简单应用,复杂程度不足以培养学生的抽象能力和实际问题求解能力。因此,如何提升学生的综合能力以适应新工科人才的要求至关重要。

2 教学改革创新举措

围绕教学痛点,以新工科建设为背景,以学校应用型人才培养定位为基准,以混合设计为基础思路,从教学内容、方法、思政等方面进行创新性改革,利用信息化教育平台工具,探索形成了如下教学创新理念及思路。

2.1 整合教学内容,优化教学设计

在满足国家教学质量标准要求的情况下,对教学内容重构整合和创新,把抽象理论具象化,理论联系实际,编程问题贴近生活,融入专业思想,反映学科前沿,力求“常讲常新”,提高课程的高阶性、创新性、挑战度,更重要的是激发学生的学习动力,让学生感受到学习编程语言“有趣、有用”。

1) 阶梯式教学设计。根据学生的基础、理解与学习能力,将教学设计成基础学习、进阶学习和提高学习三大模块,其中基础学习模块包括每个教学单元中的基础知识点、例题;进阶模块包括经典的算法和稍复杂的实用性操作;提高学习模块体现项目实践中知识点的实际用途。该分层设计确保满足不同层次学生的学习需要,从而一定程度上解决学生个体差异化大,个人成长难满足的问题。

2) 将教学案例与真实生活相结合。编写程序的目的是解决实际问题,因此设计教学案例时尽量贴近生活[3],实现程序设计语言的语法知识与实际应用之间的有机链接,提升学习的成就感和获得感,从而有效激发学习兴趣。如在C语言的选择结构的章节加入识别验证码的判断,在顺序结构中引入房贷计算器等。

3) 学科竞赛与教学内容相融合。从学科竞赛的角度,清晰梳理计算机创新能力培养的科学内涵,从教学实施的角度,将以学科竞赛为导向的培养方法转化为教学案例,完成“学科竞赛反哺教学”的落地。让学生切身感受到学习的价值,激发学习兴趣,也是应用型本科学生创新创业能力提升的有效途径。如在C 语言的数组知识中引入蓝桥杯的真题“回文日期”,在循环结构中引入ICPM真题“18岁生日”等[4]。

4) 学科前沿、交叉学科知识与教学案例相融合。新工科建设要求积极探索学科前沿知识,人工智能技术已经在国民经济各个产业中发挥驱动作用,而人工智能的核心和基础是程序,因此在课程教学案例设计中融入人工智能技术,有意识地引导学生接触前沿信息技术,培养其创新意识和能力。人工智能中的很多基本操作和关键算法经过简化、抽象,均可以通过课程内的基本知识来实现,如机器学习中的线性回归、数据归一化和标准化,自然语言处理中的中文分词、词频计算、相似度计算等。另外,新工科背景下,程序设计课程教学案例的设计可以结合不同专业学科和应用领域,挖掘和设计应用案例:如存贷款工具设计、血糖预测等,这些案例的求解过程涉及数据抽象、穷举法、回归求解等相关程序技术,鼓励学生跳一跳亲自尝试难点。

2.2 创新教学方法和手段,打造线上线下、课内课外一体化的混合式教学模式

充分利用信息化教学手段(超星学习通、Edu⁃Coder实践平台等),打造线上线下、课内课外一体化的混合式教学模式。课程有机穿插融合多种符合认知规律的交互活动,理论联系实际,注重知识迁移,组织小组合作开发,引导学生主动参与、自主探究,让学生在快乐中探索编程世界。引进企业导师,让学生在学习基础知识的同时了解行业现状及技术前沿。

1) 课前。学生自主学习超星平台上的自建视频课程,主要是需要记忆、理解的概念性知识等低阶内容,不同基础的学生可以根据自身情况在课前反复多次学习巩固,并适时要求学生绘制思维导图增进知识点之间的关系理解与记忆,“挑战微视频”展示自己对知识点的理解吸收程度。教师通过分析课前学习数据实现精准定教。

2) 课中。借助智慧教室、学习通、Educoder头歌编程平台等开展师生双向交互研讨式教学,教师启发式讲授时,着重搭建理论知识框架、传统理论知识的重点和难点、实践编程的易错点等,企业导师讲解企业实际应用场景及技术前沿。分组研讨时,采用趣味案例式教学、高频bug答疑解惑、知识拓展与研讨教学等。另外,还会从不同层次设计多样化活动,包括“高光时刻”“你说我猜”“趣味互动”等,进一步激发学习兴趣。

①高光时刻”:是由课前作业获评优秀的学生进行展示分享,作业中往往体现了学生们的创新思维和人文情怀。

②“你说我猜”:将程序设计中的语法、易犯错误以游戏题目形式展示,让学生主动提取,促进学生主动关联和生成,在概念之间产生更强的联结,促进长期记忆。

③“趣味互动”:如使用3个纸杯演示交换两个杯子中东西的过程,从而加深学生对两个变量交换如何实现的理解。

教师通过学习通平台中的随堂测验结果、Edu⁃Coder平台的程序评测结果,适时调整教学重点。

3) 课后。以发布的拓展性小组任务为依托,建立“学生自由组队、合作开发、定期汇报研讨、教师点评拓展”的教学范式,实现从“教师传统灌输式讲授”到“引导学生主动探究式学习”的转变。此过程综合练习多章节知识点,锻炼学生分析解决问题的能力、团队合作能力和沟通能力等,提升学生的综合实践能力。如在学完三种基本结构后,布置如表2所示的小组项目,小组同学也可根据自己的创意制作项目。

另外将钉钉群作为拓展提升空间,不定期推送前沿资讯,互助解答问题,开放的交流讨论,师生、生生互动交流、思维碰撞,是个性化育人和思政引导的便捷阵地。

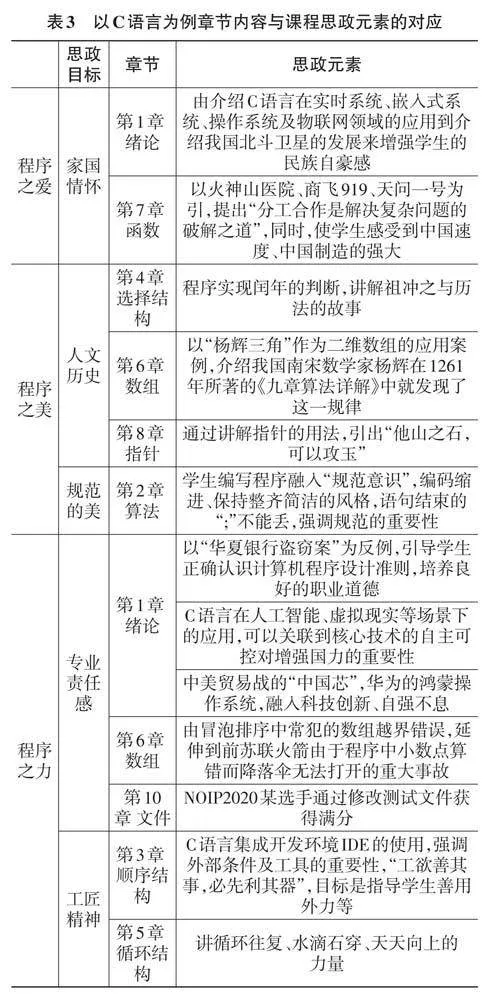

2.3 注重课程思政,德育和智育并重

将课程思政元素,有机融入教学的各个环节中[5],如在C语言课程中学习杨辉三角时介绍其是中国古代数学的瑰宝,并创作与其对应的宝塔诗激发学生民族自豪感;再如学习数组使用时从数组越界的错误引出任何一个小bug都可能引发严重后果,加强专业责任感教育。思政使得学习程序设计、编写程序的过程中拥抱爱、感受美、获得力量,润物细无声地涤荡学生心灵。

3 教学改革实践成效

通过3个学期的教学改革,获得了学生对这种创新模式的认可,教师也在此过程中获得成长。

1) 学生总体上呈现深度学习状态特征,学习动力被激发。

2) 学生成绩有了较大幅度的提高,个人成长需求得到满足,学生同等难度的期末考试成绩大幅提升。

3) 学生实践能力明显增强,所教的计算机专业学生中有60%以上参加了各类科技学术实践活动,百余名学生参加了各级各类科技竞赛活动,并取得了一些成绩,如省“图森未来杯”大学生程序设计竞赛铜奖一项;2022年网络与信息安全竞赛省一等奖3项、三等奖3项;2023年获睿抗机器人开发者大赛CAIP编程技能赛:国赛一等奖1项,省赛三等奖6项;2023年浙江省第二十届大学生程序设计竞赛荣获铜奖。

4) 学生反馈良好,对近两次授课学生进行问卷调查显示,学生对混合式教学模式认可度96.6%,学生对主讲教师打分平均分为96.2%。

4 结论

在新工科建设视角下,经过两年多的探索实践,通过将教学内容与真实生活、学科竞赛、前沿研究进行整合,并进行阶梯式教学设计,打造线上线下、课内课外一体化的混合式教学模式,注重课程思政等一系列创新措施,基本解决了难以满足差异化学生的个人成长、理论枯燥学习兴趣弱、实践能力难提升等教学痛点。