信创背景下中职计算机组装与维护课程教学模式探究

2024-09-04张平

关键词:信创;计算机组装与维护;中职;教学模式;三段六步

0 引言

在当前“信创”战略背景下,国产信息技术产业发展迅速,对高素质技术技能人才的需求日益增长。作为中职院校计算机专业核心课程之一,计算机组装与维护课程承担着培养学生计算机硬件基础知识和操作技能的重要任务。传统的教学模式已难以满足“信创”产业发展需求,因此,亟须进行教学模式创新,以培养适应“信创”时代发展要求的计算机技术人才。

1 结合“信创”产业发展,明确课程教学目标

在“信创”背景下,计算机组装与维护课程教学目标应与“信创”产业发展需求相结合,以学生职业发展需求为导向,并将教学目标转化为具体的教学任务,使教学内容能够紧密契合“信创”产业发展趋势。例如,本课程将采用以学生为中心的教学模式,激发学生学习兴趣,提升学生学习能力,培养其信息素养和创新精神。同时,将“信创”产业相关内容和知识融入课程,使学生能够在计算机组装和维护过程中应用“信创”技术,并掌握相关技能。实践教学环节将通过项目案例分析、小组协作等方式,培养学生的信息技术应用能力[1-2]。课程将通过课前预习、课上教学和课后拓展等方式,培养学生的信息技术应用能力和创新创业能力。

2 立足于“信创”产业岗位能力需求,构建课程教学内容

计算机组装与维护课程是计算机专业核心课程,具有较强的实践操作性。其主要目标是培养学生对计算机硬件和软件的了解,并能够运用计算机组装及维护设备解决实际工作问题。

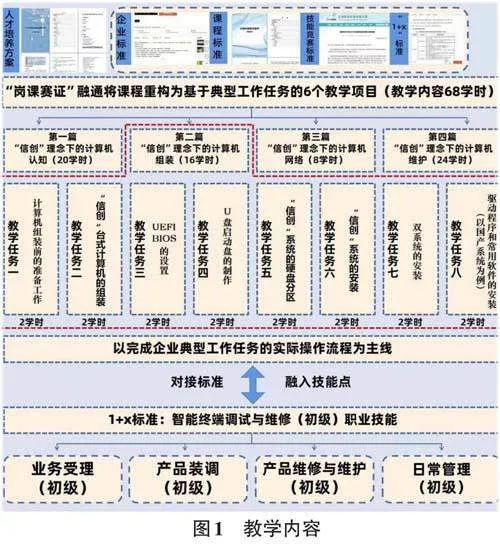

本课程基于“信创”理念,结合主流招聘平台的IT 运维岗位标准、《计算机专业人才培养方案》、“1+X”证书-智能终端产品调试与维护初级标准、全国职业院校技能大赛“数字产品检测与维护”赛项标准,对课程标准进行修订(简称“1岗1案3标准”) 。以“岗课赛证”融通为原则,并按照契合“信创”要求的IT运维岗位工作流程,将课程重构为四个教学篇,包含29个典型工作任务。例如,教学篇二“ 信创”理念下的计算机组装,以符合“信创”要求的台式计算机软硬件组装为主线,共计16课时,包含8个工作任务,如图1所示。

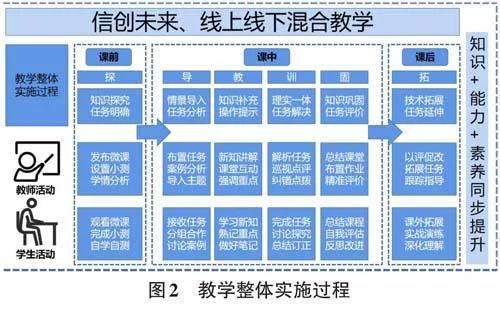

3 创新教学模式,构建"三段六步"教学模式

本课程采用“三段六步”教学模式,将教学过程划分为“课前—课中—课后”三个阶段。每个阶段结合“探、导、教、训、固、拓”六步骤开展教学,以实现知识、能力和素养的同步提升,高效达成教学目标,为“信创”发展培养技能型人才,如图2所示。

3.1 课前布置任务自主预习,“探”新知

教师根据教学内容,在教学平台发布预习任务和学习资料,学生登录平台完成预习任务。教师通过后台收集学生学习数据,了解学生课前准备情况,并根据学生的学习情况调整教学策略,有的放矢地开展教学。

3.2 课中“四步教学”任务驱动,“合”目标

3.2.1 创设情境,导入工作任务

教师分析课前学习和测试情况,帮助学生找出学习中的问题,引出教学难点。教师采用IT运维工程师典型工作任务,以视频方式导入,创设真实的工作情境,引出教学重点。

3.2.2 教学互动,补充必要知识

教师依据“1岗1案3标准”,在课前学习的基础上补充本次任务涉及的必要知识点,并利用录播投屏系统进行演示讲解。根据教学需要,教师可以引导学生以小组形式选出代表,通过PPT展示并讲解所掌握的知识要点,教师则从旁协助、查漏补缺,以“教为学服务”的理念,帮助学生突破教学重点。

3.2.3 理实一体,完成任务实训

学生以小组为单位,明确操作步骤和要求,过程中互相探讨、总结、订正,体现“做学思”的学习方式,共同完成任务。教师适时解析任务,巡视点评,并对操作不规范的学生进行个别辅导,确保所有学生都能掌握相关技能,初步解决教学难点。在此过程中,实现理实一体化融合教学,并在教学平台和自研评价系统中设置评价反馈电子工单,实现课中环节的师评。

3.2.4 总结评价,巩固成果

教师针对“训”环节中存在的问题,结合岗位考核标准、“1+X”评分标准以及技能大赛标准进行说明,并进行必要演示。教师对各组完成情况进行说明,学生以小组为单位对本组情况进行总结,并与其他组进行对比、反思和改进,实现评价反馈电子工单中课中环节的自评和互评[3]。

课堂教学环节中,教师要针对学生的实际情况,因材施教,以“学”为中心,以“做”为主线,采用“教—学—做”一体化的教学模式,引导学生在做中学、在做中思、在思中改。实训操作环节中,教师要根据课程目标、内容和学生的实际情况进行任务安排。最后,通过对学生的考核评价了解学生的知识掌握情况,并实现学生学习过程的可观测、可评价、可持续改进。

3.3 课后“拓展延伸”实际应用,“固”成效

教师通过平台推送练习题,学生进行巩固练习。教师针对知识和技能掌握不牢固的学生进行及时补差与辅导。学生可参加“1+X”考证强化班或技能比赛项目选拔兴趣小组,强化实战演练,深化理解。鼓励学生积极参加校内技能竞赛,以赛促教、以赛促学,并建立三级选拔机制,选拔优秀学生参加“1+X”考证,进入技能大赛集训队进行培优,巩固学习成效,实现课堂知识的拓展[4-5]。

教学过程贯彻“先学后教、以学定教(课前)、少讲多引、少教多练(课中)、少记多践、教学相长(课后)”的教学原则,将“学跟着教走”的传统模式转化为“教为学服务”的理念。

4 建设“真景实做”教学环境,实施“以生为主,分组竞技”的教学策略

本课程依托教学平台、校企合作实训基地,并参照国家规划教材和各大IT资源平台(包括“信创”资源网),提供学习资源和活页式工作手册。校企合作开发虚拟仿真平台,通过创设真实的工作情境和任务,营造“真景实做”的学习环境。

以任务为驱动,学生以小组为单位进行课堂学习,充分发挥学生主体地位,并在组间进行竞赛。教师转变角色,以“教为学服务”的理念,运用任务驱动法、演示法、小组教学法等,引导学生完成学习任务。按照“1岗1案3标准”,结合学情分析和课前测试反馈,预判教学难点。课中讲解中,教师示范操作,突出教学重点,学生分组进行技能实训,并在台前进行展示,教师从旁配合,帮助学生突破教学难点。以IT运维岗位的典型任务作为驱动,将职业素养和操作规范的养成贯穿于教学全过程,解决学生实践经验不足和操作不到位的问题。

5 教学过程与“信创”产业实际应用相结合,完善课程实践教学

计算机组装与维护课程实践环节旨在通过实践操作,帮助学生巩固计算机硬件结构、软件应用和系统运行等方面的理论知识。在“信创”背景下,计算机的软硬件系统不断更新升级,因此,学生需要掌握计算机的硬件配置,并熟练地进行软件安装和配置,并在实践中培养自主学习和解决问题的能力。计算机组装与维护课程的实践教学应将“信创”产业所需的软硬件功能与技术要求融入其中,并将其转化为具体的实践教学环节。例如,在软件安装调试环节,学生应学习安装操作系统、管理软件、数据库、开发工具等常用软件;在硬件维护环节,学生应学习使用各种硬件设备进行硬件测试、诊断等;在系统维护环节,学生应学习如何排查系统故障和优化系统环境等[6]。通过理论与实践相结合的方式,模拟真实工作场景,让学生完成计算机软硬件设备的安装和调试。

6 建立和完善“信创”实训基地,建设校内实训体系

为了满足“信创”产业高速发展对人才的需求,高校应积极建设“信创”实训基地,完善校内实训体系,为学生提供良好的学习和实践环境。

高校应将“信创”技术融入课程教学,为学生提供自主学习和实践平台,帮助学生掌握计算机组装与维护的相关知识和技能,满足“信创”产业对人才的需求。同时,应根据“信创”产业的需求,不断完善课程教学内容,确保学生掌握“信创”领域的知识技能。基于计算机组装与维护课程内容,建立基于“信创”领域的实训项目库,涵盖操作系统、数据库、应用软件等多个模块。实训项目应尽可能采用实际企业项目进行改造,确保学生掌握企业所需的技能和知识。实训过程中,应鼓励学生以小组为单位进行项目实践,锻炼团队协作能力。教师应依托项目库建设实训基地,以团队为单位进行教学,引导学生积极参与项目开发,发挥学生的主观能动性。通过建立和完善“信创”实训基地和校内实训体系,为学生提供更优质的学习环境,提升课程教学质量。

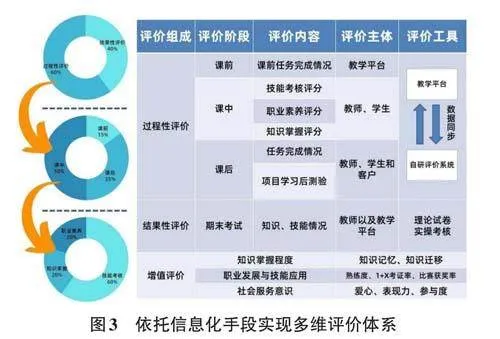

7 实施“全程多元多维”的系统评价

遵循“1岗1案3标准”,打造学生个性化成长档案袋,记录学生的学习成长轨迹。在课前、课中、课后三个阶段,利用线下校内外和线上学习平台,由“学生、教师、平台”三主体共同参与,对学生的课内、课外学习情况、测试完成情况、任务完成情况等进行跟踪监控,并从过程性、结果性和综合性三个维度进行评价。科学准确记录学生的学习成长轨迹。课堂上利用信息化手段,通过教学平台和自主开发的评价反馈系统收集数据,进行综合数据分析,为教学策略的调整提供依据。多维评价体系如图3所示。

8 结束语

在“信创”背景下,计算机组装与维护课程教学应积极推动教学模式改革,建立以学生为主体的课程教学模式,以适应新形势下的发展需求。在学习内容方面,应结合“信创”产业的发展需要,设置合理的实践课程,将理论知识与实践操作相结合,提升学生的实践能力。在教学方法上,应采用线上线下混合教学方法,充分利用现代信息技术手段,探索基于云服务和移动终端的线上线下混合式教学方法,提升学生的学习效率。在评价方式上,应建立科学、完善的评价体系,加强课程考核方法改革,促进学生全面发展。通过实施“三段六步”的教学模式和基于“云服务+移动终端”的线上线下混合式教学方法,能够有效提高学生的学习兴趣和参与度,培养学生解决问题的能力,为“信创”产业培养高素质人才。此外,教师应积极与企业和行业合作,共同开发课程内容和教学资源,并邀请企业和行业专家参与制定课程标准、课程目标、课程内容、考核标准等,使课程内容更加贴近实际需求。