康有为与青岛

2024-08-28陆安

穿越这些从遥远的时光深处一路延伸直到今天依然保存完好的小巷,分明能感受到扑面而来的醇厚的历史文化气息,这种气息是独属于这颗黄海明珠的,非其莫属。

在紧紧毗邻着潮起潮落、大美绝伦的汇泉湾的老城区中,就蜿蜒着这样一条小巷子——福山支路。

顺着山势、曲里拐弯的福山支路上,矗立着一座德式建筑,这就是5号——康有为故居。

这幢建筑,浓缩着一段跌宕起伏、烟雨迷蒙的历史风云,诉说着一位名人与一座名城之间可遇而不可求的交往故事。

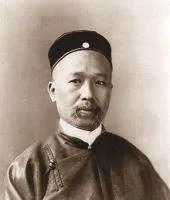

提起康有为(1858—1927),人们自然会联想到公车上书、戊戌变法、张勋复辟等重大历史事件。这位著名思想家、政治家、改良派领袖,在中国近代史的轨迹上留下了深深的印痕。毛泽东曾在《论人民民主专政》一文中说:“洪秀全、康有为、严复和孙中山,代表了中国共产党出世以前向西方寻找真理的一派人物。”

1898年6月11日至9月21日,光绪帝推行变法。103天的变法,在一片血光之中夭折了,作为维新派首领的康有为逃亡国外,16年间,几乎走遍了各大洲,足迹遍布30多个国家,行程达到30多万公里,直到辛亥革命之后的1913年才回到自己的祖国。久别故土,物是人非,哪里才是这位浪迹天涯的风云人物的落脚之地呢?此时此刻,青岛跃入了他的眼帘。几经斟酌,这方山川秀美、人杰地灵的沃土,成为这位已近耳顺之年的南粤才子最终安放灵魂之所在。

1917年的青岛之行

1917年,“府院之争”和“张勋复辟”相继发生。深度卷入政治风波、支持清帝复辟的康有为,随即遭到民国政府明令通缉。10月初,康有为逃离了北京,经天津来到了青岛。

当时的青岛,已经从德国殖民者手中易手到日本占领军的统治之下。这里气候宜人,风光旖旎,吸引了一大批“不食民国俸禄”的清朝遗老遗少前来栖居。故人相见,使康有为倍感亲切。

在青岛,康有为游览汇泉,漫步栈桥,会见老友,拜谒聚集青岛的遗老遗少的领军人物恭亲王溥伟……虽然这次住的时间不长,稍作游览之后,便离开青岛去了大连,但,这却是康有为与青岛的第一次近距离接触。这座美丽的海滨城市给他留下了深刻的印象,他也给这座城市留下了足以流传千古的溢美之辞,那就是“红瓦绿树,碧海蓝天”。时至今日,最早源于康有为的这两句话,几经演进,俨然就成了青岛最为形象、最为直观、朗朗上口、广为流传的“广告话语”与“外宣名片”。

那么,这8个大字究竟是怎么来的呢?在青岛期间,康有为曾写过《青岛会泉石矶望海观潮高至数丈异观也》一诗:“海水冥蒙望石矶,怒涛高拍入云飞。飞帆渺渺和云水。岛屿青青日落时。”后来,他在《与方子节书》一文中回忆起自己的青岛之行,对那里的美景赞不绝口:“青岛之红瓦绿树、青山碧海,为中国第一……全岛皆红瓦新楼,无一黑瓦旧宅。登山而望,近海而游,楼阁华岩,道路铮静,金碧照耀,掩映于绿树之梢,碧海之间,沧波之上。朝晖初上,林中爽气袭人,徘徊海水之场,巡行公园之路,波光云彩,花叶枝香,万绿青英,沁人肺腑。恐昔日仙山楼阁亦比不及,诗文不足以形容之。”在2007年青岛出版社出版的《康有为青岛墨迹》中,分明能看到他当时留下的墨迹,其中,“绿树青山,碧海蓝天,不寒不暑,可车可舟,中国第一”等字样,清晰可辨。后来,不胫而走,几经流转,最终凝固成了描述青岛城市形象的经典台词。8个大字,字字珠玑,形象生动,逼真传神,经久不衰,代代传承,跃动着与这座城市同样旺盛的生命力。

1923年的青岛之行

1922年12月10日中国收回青岛。1923年6月23日,康有为再至青岛。初居于旅社,但他在家书中写道:“今各人住客栈极贵,俟得屋,当电告,至时可来青岛。”当时的青岛被称之为“胶澳商埠”,督办熊炳琦表示可以租借给他一套房舍居住,这就是位于今天青岛福山支路5号的康有为故居。

这里本来是德国占领青岛初期的别墅建筑之一,称“旧提督楼”,始建于1899年,为德式砖木结构,带有欧洲古典三段式建筑风格。之所以叫“旧提督楼”,是因为这幢别墅是德国驻青岛的“提督”(胶澳总督)的副官、海军上尉弗莱海顿·利利恩可龙的宅邸。青岛回归之后,这座房产作为“官产”,被胶澳商埠督办公署接收,划拨给胶澳商埠教育会使用。康有为来到青岛之后,急于觅购房屋。对此,其挚友、时任胶澳商埠督办公署顾问陈干,着实出了不少力。正是他屡屡进言,督办熊炳琦才打定主意,将这座德式别墅租借给康有为使用。

当时,康有为在上海等地都有房产。来到青岛之后,他完全被这里的景色、气候、环境等得天独厚的条件所深深地吸引住了,产生了永久居留的想法。这在他写给家人的书信中有所流露:“青岛气候甚佳,顷得一官产屋,名为租,实则同买。园极大,价极少,候数日可得……至时可来青岛,实远胜沪矣,沪无可恋。”“青岛此屋之佳,甚大,多人亦足住。”“沪屋无用,已有人问,吾索十万。”他认为,此处“屋虽卑小,而园甚大,望海绿波,仅距百步。而且,风景极佳,盛暑不热。”可见,康有为对这幢住宅十分满意。

不久,政局动荡。熊炳琦离开了青岛,高恩洪继任督办。高乃直系军阀吴佩孚的亲信,有留学背景,对康有为那一套政治主张不感兴趣。1924年,康有为为此多花了一万多块钱才买下了这座心仪已久的别墅。经过一番修整,建筑面积扩充到了1128平方米。他郑重其事地将末代皇帝溥仪题写的“天游堂”匾额悬于宅中,园称“天游园”,自称“天游化人”,自述“避人避地与天游”。他还赋诗一首《甲子六月领得德国旧提督楼》,来记述他购得新居时的心情:“截海为塘山作堤,茂林峻岭树为荠;庄严旧日节楼在,以落吾家可隐栖。”诗中的“节楼”,就是指这座别墅。

从此,每年暑期,康有为都要携带家属,前来避暑消夏。这位曾经叱咤风云、名噪一时的维新名士,在黄海之滨的青岛与长江之口的上海之间,流连不已。这两座同样是沐浴着欧风美雨成长起来的城市,成了他晚年生活的两大支点。

康有为不愧为见识高远的文化大师,深感近代公共博物馆对启迪民智的独特作用。每逢来到青岛,他都会利用“天游园”比较宽敞的条件,展览自己收藏的珍贵文物,吸引了众多的参观者,在青岛的外国人更是络绎不绝地前来一饱眼福,“天游园”俨然成为一座远近闻名的博物馆了。

1927年的青岛之行

康有为乃一代大儒,又担任过“孔教会”的会长,但他不像孔子那样“敬鬼神而远之”。相反,他十分迷信风水,并热衷于扶乩问卜。在青岛期间,他在李村象耳山为自己确定了墓址。之所以选中此地,是因为他姓康,“康”与“糠”同音,“糠”怕风吹,埋在“象耳山”内风就吹不动了。

1927年3月8日,是康有为70寿辰。他原本打算在济南祝寿,后改在上海摆宴。溥仪派人送来了亲书“岳峙渊清”匾额和一柄玉如意。康有为受宠若惊,赶紧设立香案,穿上前清官服,戴着顶戴花翎,跪领“御赐”,遥拜天恩。这时,大清帝国的皇权已经消失16年了。叩拜完毕,他又写下一份“谢恩折”——这也是他一生中最后一次以大清贤臣的名义,给“皇上”写下的“奏折”。

他的得意门生梁启超送来一副寿联:“述先圣之玄意,整百家之不齐,入此岁来,年七十矣! 奉觞豆于国叟,至欢忻于春酒,亲受业者,盖三千焉!”简直将康有为比喻成“至圣先师”孔夫子了。此对联声情并茂,传诵一时。

就在这时,国民革命军向上海进军的炮声已经隆隆响起,北洋军节节败退,康有为认为上海不安全,便于3月18日(夏历二月十五日)乘轮船前往青岛。据其次女康同璧在《南海康先生年谱续编》中回忆:“先君离沪时,亲自检点遗稿,并将礼服携带,临行,巡视园中殆遍,且曰:‘我与上海缘尽矣’。以其像片分赠工友,以作纪念,若预知永别者焉。”

3月21日,到达青岛。住在“天游园”中,康有为备感疲惫,周身不适。他喜欢观天象,一日夜观天象后,对仆人说:“完了!完了!中国我无立足之地了,但我是不能死在外国的。”这声叹息,成了千古绝唱。

3月29日,康有为到中山路上的粤菜馆英记酒楼赴同乡宴。当时,我国许多人,特别是广东人,将孔子比作圣人,将康有为比作新圣人。所以,康有为常到广东会馆去活动,并不奇怪,如有宴饮之类,往往安排在广东会馆附近的英记酒楼,更在情理之中。

席间,康有为饮用了一杯橙汁,突然,腹痛如绞,请了两位医生诊治,其中一位日本医生认为是食物中毒。过了大约20个小时,突然七窍出血而死。其时为3月31日早晨5时35分,即夏历二月二十八日。

作为维新派的标志性人物,康有为在中国近代史上所起到的作用,是毋庸置疑的,走在了他所身处的那个特殊时代的前列和高峰。他晚年在青岛这座城市所留下的深深的足迹,同样也值得后人凝视和回味。康有为有识,对青岛情有独钟,青岛有幸,与康有为结缘,这样的相识与相遇,难能可贵,在历史上留下了不可磨灭的一页篇章。

(本文作者系青岛市教育科学研究院二级教授,享受国务院政府特殊津贴专家,系首批享受山东省政府特殊津贴专家)

Kang Youwei and Qingdao

Qingdao, a city rich in beauty, is home to many narrow alleys in its old town. Walking through these well-preserved passageways, which stretch back from a distant past to the present day, one can distinctly feel the deep cultural and historical atmosphere unique to this pearl of the Yellow Sea. In the old town, nestled near the magnificent Huiquan Bay where the tides ebb and flow, lies a winding alley called Fushan Branch Road. Along this twisting path stands a German-style building at No. 5—the former residence of Kang Youwei. This building encapsulates a period of tumultuous history, shrouded in mist and rain, and tells the rare and serendipitous story of a renowned figure’s connection with a celebrated city.