新课标视域下小学信息科技算法模块教学策略

2024-08-21杨微微

【摘 要】算法是新课标中六条逻辑主线之一,是培养学生逻辑思维、创新能力和解决问题能力的关键。教师需要在重素养育人的环境下探究出属于算法模块的教学策略。本文基于新课标的理念和目标,从意义、内容设计和实施策略三个方面,对小学信息科技算法模块的教学策略进行深入研究。

【关键词】信息科技;身边算法;素养育人;算法效率

【中图分类号】G434 【文献标志码】A

【论文编号】1671-7384(2024)08-058-03

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的发布使信息科技学科实现了从0到1的历史性变革、从课程理念转变到教学形式的创新。小学信息科技课程是培养学生计算思维的最主要阵地,而算法是计算思维核心要素,如何有效地将素养培育、育人导向真正落实在小学信息科技课程教学中呢?经过一段时间的研究和实践,笔者发现可以从算法无处不在入手,通过衣食住行四个方面的真实情境项目展开,并结合算法动画图解,可以有效帮助教师在小学信息科技课堂上渗透算法思维,强化算法效率。

身边算法的意义

新课标把算法列为课程六条逻辑主线之一,可见其在课程中的重要性。新课标中说明,算法是问题的步骤分解,它是生活中的算法,而并非完全是计算机中的算法。新课标中该模块包括“算法的描述”“算法的执行”“算法的效率”三部分内容,且层层递进,最终目的是让学生能够进行算法效率的对比分析。算法的效率就是需要教师引导学生从算法的时间复杂度和空间复杂度两方面着手进行效率的对比分析。笔者将新课标中对生活中算法的内容要求进行了整理(表1),将关键动词也就是新课标中要求做到的程度进一步做了分析。

新课标对学生提出的学业要求可以总结为说、践、用、思四个方面,且是逐层递进。“说”即为算法的描述,学生能够用自然语言或者流程图等方式描述算法,把问题求解的步骤描述出来。“践”是算法的执行,学生能够按照步骤方法将问题解决,或者对已有程序进行验证。其重在执行的过程,学生在执行过程中能够间接了解问题的规模并感受执行的次数。“用”即算法的效率,也是算法模块中的终极任务,学生要能够对算法时间效率和空间效率进行各自维度的对比。这一过程是算法思维的重要体现。“思”是学生通过算法模块学习后进行的反思,是对算法的优势与局限进行的思考,包括算法对人工智能、自主可控等方面的意义[1]。

算法的内容设计

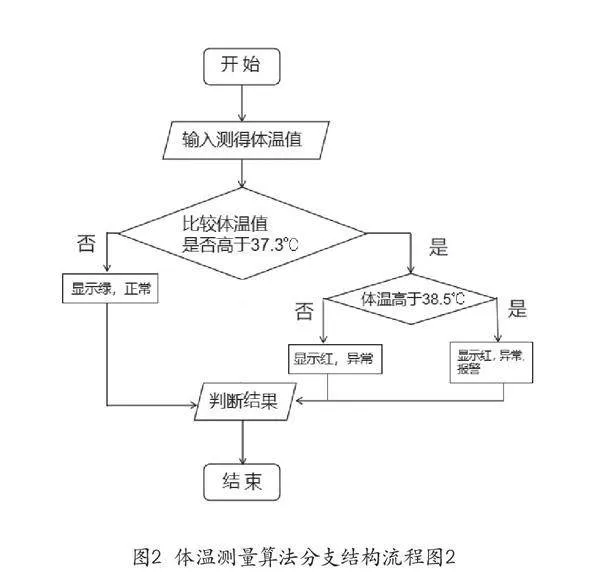

生活中的算法,教师可以从衣食住行四个方面展开,以小组为单位让学生选取方向进行举例交流体验,将问题的求解步骤讲述出来,用算法“说”出3e1fdf32f0c852b9c18dd5180cc3c64e来。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》中烹饪与营养是其中一个任务群,现在学校也在陆续从烹饪开始实施劳动课程。如今天要做一份红烧肉,怎么做呢?红烧肉的菜谱就是一个算法,按照菜谱的先后顺序,用量多少来进行,这就是一个算法。每位学生做出来的味道肯定不一样,从一道普通的红烧肉想办法做出好吃的红烧肉,这个过程就变成了算法的优化。算法的“说”还可以通过流程图进行描述。如教师提问学生:你见过哪些体温检测工具?教师顺势引出实时测温系统的优势。学生讨论分析实时测温系统的工作流程和计算机接收到数据后所做的工作。在进行分析解决问题时,教师可以要求学生对问题进行梳理,将自然语言转变成流程图来描述,然后再进行优化。在这里就用到了算法的分支结构,先判断体温是否小于或等于37.3℃,成立,输出“体温正常”;不成立,输出“体温异常”(图1)。或者先进行条件判断,再根据判断结果进行不同的处理(图2)。

算法无处不在,教师从衣食住行对学生潜移默化地渗透,算法就会成为学生的另一种“陪伴”。

算法的实施策略

小学高年级学生的认知发展处于从具象思维到抽象思维的过渡时期,教师在进行教学内容设计时,需要注重具象内容和抽象内容的关系与平衡,全面培养学生的迁移力、学习力和创新力。教学应立足于学生的直接经验和亲身经历[2]。这里选取学生平时离不开的作业本作为算法主角,阐述以算法的效率为主题的教学实施。

1.主题作业本我做主

教师提出问题:老师急着要找到某学生的作业本,想作为优秀作业展示。如何在桌上这摞作业本中找到某同学的作业本呢?课代表能够快速找到吗?学生平时会选择逐本翻找,而逐本翻找等同于算法中的线性查找,教师可以出示线性查找算法动图帮助理解。

学生了解线性查找后开始思考有没有更好的方法快速找到。学生会根据经验给出问题求解方法,如先排序后找,按学号或者按姓名字母等。因此,自然引出排序的问题。如冒泡排序、选择排序,都是算法的体现。排序后的查找就会让学生更加明白,以往每次找作业本的方式就是算法的实践,而实践的结果也是算法效率的反馈。排序后的查找可以根据学生选择的方法不同出示相应的算法动图来帮助学生理解,如二分查找法。教师可以将此环节进行进阶,提醒学生被找到的作业本使用完后该如何准确放回它所在的位置。这一问题也是对上述问题的完善和对学生做事完整性的一个有效提示。

2.主题作业本重新插入

问题求解的过程再一次产生,如查找到的是学号为23号的同学的作业,如何将该同学作业放回到她学号所在的正确位置(总人数为50)?大部分学生会先通过数学方式计算找到中间数25,再按照从小到大或从大到小的顺序找到24,最后将23号作业放到它的前面或后面。而这一过程正是对前面二分法的再次检验。

素养的培养贯穿教学的整个过程,教师不仅培养学生的良好习惯,同时让学生意识到生活要有秩序,良好的秩序就是算法的效率体现。学生将找出的本子再有序放回,此时放回方式也存在很多种,学生选择什么样的方式,这也将是算法思维的再应用,又一次让学生认识到算法效率的重要性。以上就是算法效率中的时间复杂度,也可以说成算法的时间效率。那算法的空间复杂度该如何在教学中渗透呢?

3.作业本的空间复杂度

教师提出问题:因作业本中作文本是长方形大本,作业本为正方形小本。假设平均一本厚度为3cm,班级50人,如何放置能把全班的作业本和作文本全部放进桌洞里(桌洞的长宽高可以给出,也可以未知)?

学生需要分析问题,将问题分解,计算作文本和普通作业本的总高度,然后测量桌洞的长宽高,再经过计算和实际操作来解决问题。最终学生通过分析、实践得出放置的先后顺序以及放置方式。这便是算法空间复杂度的应用,也是计算思维最好的提升。作业本的案例是学生教室生活不可或缺的一部分,教师可以继续沿着这条主线走,从教室走向校园中其他的生活场景。如打扫卫生,如何分配任务才能让班级卫生更高效;排队去操场升旗,如何才能不是最后一个到达操场的队伍;到食堂打饭如何更快速地吃上饭等。又如学生放学回到家,走进厨房,看着母亲行云流水般的操作,不管做饭流程怎样,每次都能准时地吃上晚饭,而这多种做饭流程带来的不同效率,也是学生掌握流程优化的思路与方法。

在每一个真实案例实施过程中,教师应注意观察学生实际的操作及思维过程,注意发现学生实践中的问题并及时提示、纠正、总结、归纳,促进学生的认知从零散的经验到系统知识的转化,形成利用信息科技解决问题的能力。教学活动贵在以问题为载体,问题引领教学模式的核心是问题设计,问题设计需要形成前后紧密关联。教学的核心内容以问题链的形式呈现,既有利于知识的结构化、系统化,形成严谨、缜密的思维,也有利于激发学生对知识的探究欲望,培养他们追求真理的执着精神。课堂上,教师要注意问题的分层,在内容、难度上形成不同的层次,以满足不同学习基础学生的需求[3]。

结 语

课堂教学要求以学生的亲手操作、亲历情境、亲身体验为基础,强调学生的全员参与和全程参与。每位学习者通过观察、调查、设计、制作、试验等活动获得丰富的操作体验,进而获得情感、态度、价值观以及技术能力的发展[4]。

新课标下的信息科技课堂,探索“场景分析(真实情境)、原理认知、应用迁移”的教学,从生活中的信息科技场景入手,引导学生发现问题、提出问题,在已有知识基础上分析、探究现象的机理,学习、理解相应科学原理,尝试用所掌握的原理解释相关现象,解决相关问题[5]。信息科技课程中的算法教学,更是核心素养的重要体现。通过寻找算法、认识算法、了解算法、感悟算法、应用算法、传递算法、比较算法,层层递进,螺旋上升,为学生学习力、创新力和迁移力的培养充当助燃剂。生活中的算法来自生活,自然应当回归到生活。

参考文献

姚英. 基于计算思维的高中算法与程序设计的教学策略[J]. 现代教学,2022(5): 78-79.

汪玥辉. 新课标背景下的信息科技课堂之变[J]. 上海教育,2019(Z1):108-109.

[4] 王振强. 中小学信息科技课程设计与实施[J]. 中小学信息技术教育,2022(7): 14-16.

李锋. 信息科技课程:从信息素养到数字素养与技能[J].中小学信息技术教育,2022(7): 8-10.

编 辑:冯艳艳