“讲好中国故事”背景下山东籍农学家所著农业典籍英译现状分析

2024-08-20欧广皙翟红华

【摘要】“讲好中国故事”是当下的热点话题。同时,“讲好中国农业故事”是“讲好中国故事”中非常重要的一部分。本文通过搜集文献、文本细读、数据分析深入剖析了目前山东籍农学家所著农业典籍的英译现状及英译时遇到的主要问题,同时提出了相应的解决策略,以此帮助我们在“讲好中国故事”的背景下,将山东籍农学家所著农业典籍更快、更高质量地传播出去,彰显出我国强大的农业智慧与实力。

【关键词】讲好中国故事;山东籍农学家;农业典籍;文化传播;英译现状

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)31-0099-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.31.029

基金项目:本文系山东省教改重点项目“新文科背景下应用型一流本科商务英语专业课程建设研究——以《商务综合英语》系列课程为例”(项目编号:Z2021250)阶段性成果之一。

“讲好中国故事”首次出现于2013年8月19日召开的全国宣传思想工作会议中,它既是一个时代命题,也是一项伟大使命[1]38。要想“讲好”中国故事,最重要的一点就是要将博大精深的传统文化传播出去。传播传统文化最重要的途径之一就是典籍外译。毫无疑问,农业作为我国传统文化的一个重要分支,农业典籍外译理应受到大家的重视。然而在当下典籍翻译热潮中,典籍翻译长期以来选材都以文学为主,鲜少有人关注农业典籍的翻译,并且还缺乏相关的专业翻译人才,同时农业典籍翻译的受众接受程度不高,导致农业典籍承载的文化难以实现有效的传播[2]。

此外,我国四大农书中的三本都出自山东,分别为《氾胜之书》《齐民要术》《王祯农书》,由此可见山东省是名副其实的农业大省。研究山东籍农学家及农业典籍对于翻译好农学典籍,传播好中国传统文化来说有很大的意义与价值。本文正是以山东籍农学家所著农业典籍的英译现状为主题,并进一步分析当前农学典籍英译中存在的问题,以帮助我们有针对性地培养出更专业的译者,翻译出更高质量的农学典籍译本,讲好中国农业故事,传播好中国农业声音。

一、农业典籍定义与山东籍农学家所著农业典籍

山东是当之无愧的农业大省,孕育出了许多杰出的农学家,他们所编著的农业典籍系统地总结了中国古代农业生产技术,反映了中国古代农业科学的发展水平,对后世农业生产产生了深远的影响。

(一)农业典籍定义

典籍一般是指截止到清代末年(1911年)之前,历朝留下来的重要文献和书籍[3]132,农业典籍即论述古代农业生产及与农业生产相关的重要文献和书籍。中国农业古籍是中国传统农业精髓的主要载体,它全面且系统地反映了我国传统农业的历史特点,其内容丰富,涉及农、林、牧、副、渔各个方面,对于研究与利用我国传统农业的伟大成就无疑具有重要的历史意义。

(二)山东籍农学家所著农业典籍

经查阅搜集资料,本文选取八位历史上著名的山东籍农学家。首先是西汉著名农学家氾胜之。氾胜之为氾水(今山东曹县北)人,西汉农学家。他整理出了农书一部,即《氾胜之书》。《氾胜之书》详细记载了当时农业生产技术的革新,具有重要的理论和实践价值[4]。

贾思勰,青州益都(今山东省寿光市)人,北魏末年农学家。约在北魏永熙二年(公元533年)至东魏武定二年(公元544年)间,贾思勰深入田间,分析总结,最终写成农业科学技术巨作《齐民要术》,也就是中国现存最早最完整的农学巨著[5]。

邓御夫,京东路巨野(今山东巨野)人,北宋农学家。他的农学著作《农历》记载得十分详尽,涵盖了我国宋代以前北方地区在农牧业、纺织方面的经验,以及种植技术、备荒等相关事宜[6]49。

王祯,东平(今山东东平)人,元代农学家。王祯是中国古代著名的四大农学家之一,他为后世留下了一部总结过去、开创未来的不朽作品,即《王祯农书》[7]。《王祯农书》记载了元代农业发展的实际状况,在农学理论及实地实践、农具制作及使用等方面都有很多突破性的创新[8]2。

苗好谦,成武焦村(今山东菏泽)人,元代农学家。他编著成《农桑辑要》六卷。《农桑辑要》是我国现存最早的官修农书,是元朝政府编写的一部综合性农书[9]。

王象晋,山东新城(今山东桓台)人,明代农学家。王象晋的农学思想集中体现在他的博物学著作《二如亭群芳谱》中[10]。该书是17世纪初中国的一部植物学、农学巨著,主要整理编汇了此前中国园艺和植物学的重要成就。

郝懿行,山东栖霞人,清代农学家。他的《蜂衙小记》是史籍中少数的养蜂专著[11]28。全书约1700字,文字简明扼要,内容却较充实,涉及有关蜜蜂及养蜂的诸多问题,对今天仍有参考借鉴作用。

蒲松龄,济南府淄川(今山东淄博)人,清代农学家。《农桑经》是他在农学领域中一部代表作。《农桑经》属于小型地方性农书,反映了清代山东淄川地区农桑生产情况以及蒲松龄的农学思想,具有一定的学术和实践价值。

二、农业典籍英译现状

对于“文化走出去”来说,这些农业典籍的外译是重中之重,也应当是我们的首要任务。但至今,这些农业典籍的翻译情况依旧不容乐观。

(一)《氾胜之书》英译现状

《氾胜之书》在两宋期间佚失。后经清朝学者辑佚才将部分内容保存了下来。受农业部委托,著名的农史学家石声汉辑佚并重新整理《氾胜之书》。在整理过程中,他运用现代农业科学知识重新阐述了这本书,撰写了《〈氾胜之书〉今释》,于1956年成功出版。此后,他用了三年时间,于1959年完成了此书的英译工作。《〈氾胜之书〉今释》的英译本在国外发行后,又再版了4次。1985年,此书英文原文再次出现于日文版的《〈氾胜之书〉今释》中,即由日本学者岗岛秀夫和志田容子依据石声汉英译的On Fan Sheng-Chih Shu转译的《氾胜之书:中国最古の农书》[12]49,之后再无英译本。

(二)《齐民要术》英译现状

《齐民要术》最早的英文译本为 1958 年由著名农史学家石声汉亲自翻译的 Chi Min Yao Shu( 《齐民要术概论》)。但可惜的是,石声汉教授在世时并没有完整翻译《齐民要术》,翻译的内容只包括原著的3/5,此后也再无他人翻译这本书。时至今日,《齐民要术》完整的英译本仍未再出版发行[2]52。《齐民要术》身为一本填补世界农业发展历史的重要古典文集,其英译工作使命艰巨、前程漫漫[13]10。

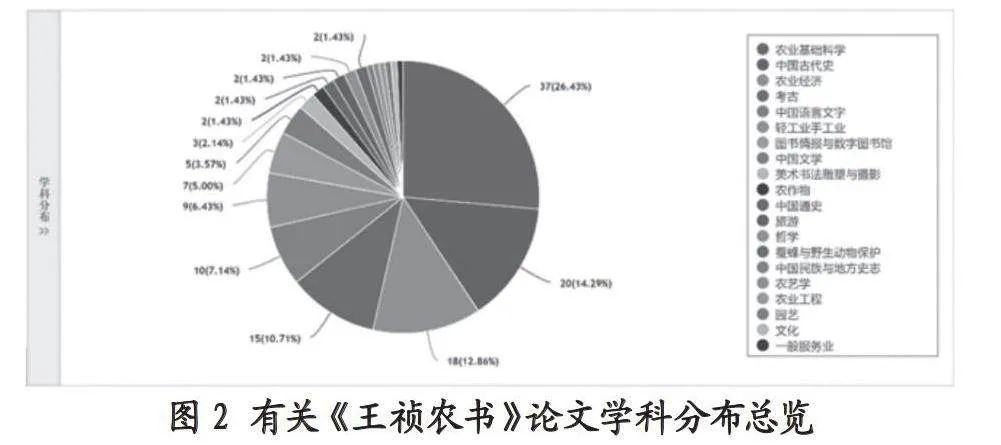

以“《齐民要术》翻译”为主题关键词检索,在“中国知网”中一共检索到了17篇论文,近五年波动范围较大。

由图1可知,近五年《齐民要术》的翻译逐渐受到了人们的关注,发表了较多相关论文,如徐玉凤[14]、张保国和周鹤[15]、柴婷和翟红华[16]、曹文娟[13]等。由此可见,在国家“文化走出去”战略的影响下,越来越多的人开始关注此书的外译。

(三)《群芳谱》英译现状

较早时,《群芳谱》被小斯当东译介到国外,但鲜被提及[17]。除小斯当东选译了《群芳谱》中的棉谱部分,其他部分几乎没人译过。大部分关于《群芳谱》的论文主要涉及园艺、风景园林和中国文学领域,如车艳妮和刘庆超[18]、刘爽和惠富平[19]、王佳丽和洪波[20]等,但鲜少涉及翻译领域。

(四)尚未被英译的其余五本农业典籍

1. 四大农书之一—— 《王祯农书》英译现状

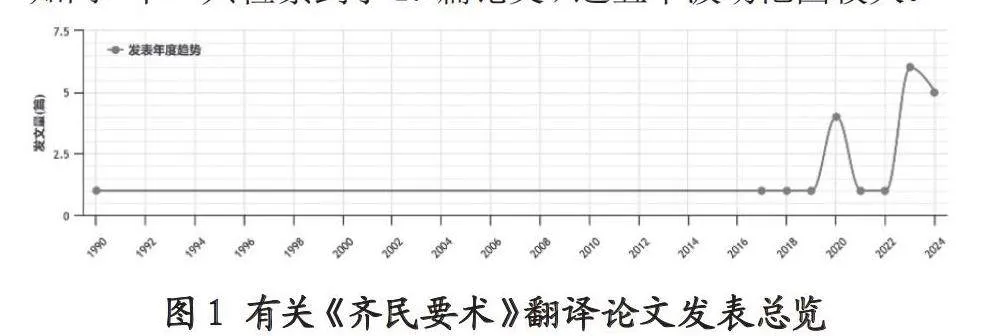

迄今为止,《王祯农书》还没有英译本[21]107。并且以“《王祯农书》翻译”为主题关键词检索,在“中国知网”只检索到了一篇相关论文,即丁建川所著《王祯〈农书〉诗歌译注二首》。以“《王祯农书》英译”为主题关键词搜索,搜索结果显示暂无数据。而以“《王祯农书》”为主题关键词检索,搜索结果达7页。

由图2可知,人们大多都是以《王祯农书》为材料研究农业基础科学或中国古代史,鲜少涉及翻译领域。

2.《农历》《农桑辑要》《蜂衙小记》《农桑经》英译现状

迄今为止,目前国内外还没有学者开始翻译这四本农业典籍。通过对“中国知网”上2014—2024年间发表的有关这几本农学典籍的论文的数据分析得出:(1)有关《农历》的相关研究论文几乎为零;(2)人们大多都是研究《农桑辑要》对我国农业发展的影响;(3)以“《蜂衙小记》”为主题关键词检索,相关论文仅有7篇,并且几乎全部都是关于养蜂的;(4)有关《农桑经》的论文大部分都是关于桑蚕产业的。由此可知,不仅没有学者翻译这些农学典籍,甚至几乎没有人从翻译角度出发研究这些农业典籍,这也表明了农业典籍英译之路注定道阻且长。

(五)小结

通过对上述八部农学典籍翻译现状的分析,可以总结出目前这八部农学典籍的翻译现状主要有以下几个特征:1.除《〈氾胜之书〉今释》外,其余七部农学典籍都尚未有完整的英文译本,其中二本前后已经有国内外学者翻译,但剩下五本相关翻译工作始终没有展开;2.大部分有关这些典籍翻译的论文研究都将关注点聚焦到了某个主题,比如典籍中的术语翻译或是诗歌注释等,并非将关注点放在了翻译农业典籍的文本内容;3.不可否认的是,在国家“文化走出去”战略、“讲好中国故事,传播好中国声音”的影响下,当下越来越多的人开始关注典籍外译,也做出了一定的成果。但是,国内农业古书翻译工作还严重不足,这不得不令人感到遗憾[22]156。

三、农业典籍翻译存在的主要问题

为什么在“讲好中国故事”背景下,农业典籍的翻译状况依旧不容乐观?目前在农学典籍翻译领域主要存在哪些问题呢?接下来将主要探索这个问题。

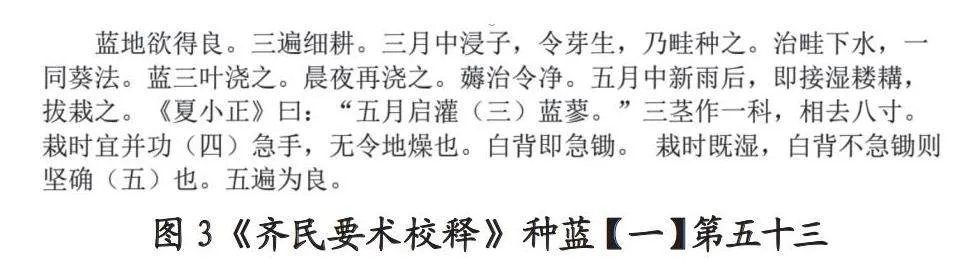

(一)翻译时难度较大

农业典籍大都晦涩难懂,术语繁多,专业性极强。在翻译农学典籍时,第一步就是进行语内翻译,将古汉语先转移成白话文,下一步再翻译成英文, 如石声汉先生在翻译齐民要术时,首先需要花费大量功夫来K0uC17Z7dC3/3JNXJzG7oQ==理解古汉语,可见图3,出自《齐民要术校释》[23]。然而由于内容深奥,典籍所选用词汇蕴含着丰富的中国文化特点,例如“稼穑”“畎亩”“耒耜”以及“秋分不割,霜打风磨”等农谚口诀,第一步做起来就很难。另外,农业类的英语词汇很少见,并且也很少用,因此在做语际翻译时难度只增不减,比如接穗(scion)、种质(germplasm)、苋菜(amaranth)等。

除了专业术语翻译难题外,农业典籍中还包含一些与文化相关的内容,例如传统的农业习俗、谚语等。这些内容在不同的文化中可能有不同的含义和解释,在翻译时需要进行适当的文化转换。

(二)缺乏专业的农学典籍翻译人才

对于农业典籍的英译来说,译员不仅需要有一定的农业专业知识,还需要有较高的古汉语语言水平和英语翻译水平。但是很少有译员能同时具备这些能力[3]。另外,要想翻译好一部农学典籍,需要倾注大量的心血,这就要求译者必须具备很高的语言能力、专业水平和文化素养,农业文献的译者还应注重培养一丝不苟、追根溯源、严谨慎重的译风[24]112。而不得不承认,目前达到这两个标准的译员几乎寥寥无几。以石声汉为例,他兼具专业知识和较高的英语水平,不仅用现代农业科学知识重新阐释了《氾胜之书》,撰写了《〈氾胜之书〉今释》一书,同时还对《齐民要术》进行了概述性翻译,出版了A Preliminary Survey of the Book Ch’i Min Yao Shu[25],但目前像他这样的人实属凤毛麟角。

(三)农学典籍外译关注度不高

由上一部分农学典籍翻译现状的分析,也可以看出当前农学典籍外译依旧没有受到很多人的关注。目前在我国,典籍翻译工作主要围绕文学典籍展开,而科技典籍,诸如农业典籍的翻译未能受到同等程度的关注[3]。另外大部分人依旧还是对农学典籍对我国农业领域所做出的贡献感兴趣,而鲜少将重心放在“翻译好农学典籍,传播好农学声音”上。比如当代对于蒲松龄的研究大多聚焦在其短篇文言小说集《聊斋志异》上,但鲜少关注其农学作品《农桑经》[26]46。

(四)农学典籍译本受众接受程度不高

由于农业典籍本身比较枯燥乏味,实际应用也很少,很少有人会阅读农业典籍。当今人工智能发展迅猛,人们在农业生产中遇到了问题,大多都会直接选择上网搜索,很少有人会专门去阅读相关书籍去寻求解决方法,这都间接导致了即使农业典籍的英译本成功出版,也很少有人购买,这对农业典籍的英译造成了一定的阻碍。

总体而言,欧洲人针对中国科学技术的关注主要集中于四大发明、医学领域等,而对中国在农业领域所取得的成就关注度并不高。李约瑟主编的《中国科学技术史》是为数不多的有介绍中国农业的著作。其中的第六卷第二部分为农业卷,作者为Francisca Anne Bray,英国人[27]。农业工具和技术所占篇幅达全书的一半,是这本书的重中之重[28]170。但若在“中国知网”以“李约瑟《中国科学技术史》农业卷”为主题关键词检索,只能检索到一篇相关论文。这也就意味着其关注度并不高,有关中国农学的西方著作传播范围和受众接受程度并不理想,又何况是农学典籍的译本呢?

四、针对农业典籍英译现存问题的解决策略

为了及时抓住当下“讲好中国故事”热潮带给我们的机会,更好更快地将中国的农业智慧传播出去,我们必须解决上述农业典籍外译现存的问题。接下来将进一步讨论这些问题的解决策略。

(一)翻译前——做好准备工作,选择好合适的译本

农业典籍具备很强的专业性,这就要求译者在开展翻译工作前,要切实做好背景知识的输入,即需拿出一部分翻译时间去了解待译文本的内容、语体风格特点等。一份优质的农业文献译稿需要译者创建农业文献术语库,查阅相关文献资料,并且必要时向农学领域的专家学者请教,甚至可能需要进行实地考察[28]294。此外,较为理想的翻译方式是采用团队翻译,配备专业的术语词典等工具,以方便查阅。

另外,在翻译之前,还需要思考所选取的材料能否被广大海外读者所接纳。要保证优先挑选那些当今社会国外读者感兴趣的、能够满足国外读者需求的、有助于推动人类社会发展的典籍,并且根据不同需求翻译出不同版本[21]111。

(二)翻译时——跨文化跨学科混合翻译模式

农业典籍的英译是一项非常复杂的翻译活动,其中不仅涉及语言间的转换,还有很多其他学科的知识,比如农学、历史、文化等方面的相关知识,因此在翻译农业典籍时要采取跨文化跨学科的混合翻译模式,这样既能提高译文质量,也能提高翻译时的效率。比如可以在翻译过程中与农业领域专家合作,他们可以提供背景信息、校对翻译稿件、解释不明确的术语等。这样可以保证翻译的准确性和专业性。

其次,还需考虑读者群体。根据农业典籍的预期读者群体,选择适当的语言风格和术语使用。如果针对学术专家,可以保留一些术语和专业性;如果是面向普通读者,可以进行更简化和易懂的翻译。另外还需注重文化的对等,突出“文化翻译观”,使翻译更符合目标受众的文化背景和阅读习惯。

(三)翻译后——探索有效译介模式与宣传方式

首先,在文化交流和跨文化传播中,译介模式发挥着重要的作用,它可以促进不同文化之间的交流和理解,推动文化多样性的发展。一种有效的译介模式可以帮助目标语言的读者更好地理解和欣赏原文作品,促进不同文化之间的交流和理解。因此,在翻译农学典籍时,可以通过与国外出版社、学术机构合作,探索有效的译介模式,提高农学典籍在国际上的知名度和影响力。

其次,当今时代是被AI强烈冲击的时代,我们更是要利用好AI发展的热潮,大力宣传翻译后的农业典籍英译本。我们应将农学典籍英译本“数字化”,这有利于英译本的传播,推动国外学者对中国农史的研究[30]37。出版纸质农业典籍英译本的同时,电子版也要紧随其后,这样更加方便读者阅读,随时随地都能读。如译介效果良好的《天工开物》以及《茶经》均有电子版英译本,海外读者可直接下载kindle电子浏览器,线上阅读[31]82。这些和人工智能结合的“智能化”宣传方式能够进一步将农业典籍英译本推广给更多的人,同时也能吸引并鼓励更多人翻译这些宝贵的农学典籍,形成一个良性循环。

(四)加强专业相关翻译人才培养

在翻译行业人员当中,复合型翻译人才极度稀缺。此外,目前农学领域的高级翻译人才培养机构或单位还尚未创建,所以我们必须大力加强培养,以产出更多农学领域的专业翻译人才。这就需要我们做到以下几点:

1.强化教师教学的软实力,完备教学设备的硬实力。教师应不断更新自身的知识体系,紧跟学术前沿和行业动态,多积累农业相关文本翻译经验,以便能够将最新、最准确的信息传递给学生。与此同时,还应提供先进的多媒体教学设施、丰富的在线学习资源以及实践教学所需的各类设备和工具,着实增强学生在涉农领域的翻译实践及翻译技术能力[32]。

2.以“农学翻译为核心,机器翻译为辅助”的模式培养出复合型的翻译人才。当下要利用好人工智能带给我们的益处,机器翻译作为一种辅助翻译手段,能够极大地提高我们翻译农业典籍时的效率。

五、结语

本文通过数据分析和搜索技术深入探讨了目前山东籍农学家所编著的农学典籍的英译现状。总体来说,这些农业典籍的英译现状依旧不容乐观。同时,本文也从不同维度探究了当前农业典籍外译时存在的几个主要问题,并针对这些问题提出了一些可参考性的解决策略。总之,翻译农业典籍需要综合考虑专业性、准确性和可读性。因此在农学典籍翻译方面,还需加强研究,创新思路与方法,形成自己的特色与优势,以促进农学典籍的对外传播,彰显中国农耕文明和中国文化的世界性意义。

21世纪,我国进入了新的发展阶段,面对当下日益增长的文化传播需求,希望社会各界能够关注到典籍外译时遇到的各种困难。各所高校,尤其是农业类高校以及外语类高校要及时调整人才培养模式,为典籍外译源源不断地输送更优秀的全面型人才;媒体行业应当运用“互联网+”的模式多样化宣传农业典籍译本,吸引更多的读者;译员本身更应该严格要求自己,不断吸收这方面的知识,提高自己的翻译技能。农业典籍是中国传统文化中浓墨重彩的一笔,一定要抓住此次“讲好中国故事”的机会,早日将中国古人的农学智慧传播出去!

参考文献:

[1]陈洪兵,刘文燕.基于“讲好中国故事”外语继续教育人才培养的目标构建[J].北京教育(高教),2023,(11):38-39.

[2]闫畅,王银泉.中国农业典籍英译研究:现状、问题与对策(2009—2018)[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2019,20(03):49-58.

[3]闫畅,季梦云,王冉.中国农业典籍英译问题与策略研究[J].海外英语,2017,(13):132-134.

[4]孙振民,郭远.《氾胜之书》的源流、内容与价值考论[J].泰山学院学报,2023,45(02):101-106.

[5]钟彦亮.从田间到舌尖,从救荒到小康:漫谈《齐民要术》[J].月读,2023,(10):37-48.

[6]陈振文.多视角解读郑振铎书目提要的著录风格——以《农桑辑要》提要为例[J].云南农业大学学报(社会科学版),2011,(01):46-52.

[7]黄英.元代农学家王祯及其在古籍中的农业史学研究[J].中国农业资源与区划,2021,42(12):88+101.

[8]孙爽.《王祯农书》:一部中国古代农业的百科全书[N].学习时报,2021-11-12(007).

[9]张凯,尹永红.浅谈《农桑辑要》对元代经济的影响[J].课程教育研究,2013,(33):240-241.

[10]张梦琴.王象晋《二如亭群芳谱》研究[D].南京师范大学,2020.

[11]王永厚.郝懿行的“蜂衙小记”[J].中国养蜂,

1982,(04):28.

[12]孔令翠,周鹤.农学典籍《氾胜之书》的辑佚、今译与自译“三位一体”模式研究[J].外语与翻译,2019, 26(03):47-52.

[13]曹文娟.跨文化传播视角下的《齐民要术》英译研究[J].海外英语,2018,(18):9-10.

[14]徐玉凤.知识翻译学视域下《齐民要术》的数字英译[J].当代外语研究,2023,(06):46-53.

[15]张保国,周鹤.石声汉的农学典籍译介模式及其启示[J].解放军外国语学院学报,2022,45(05):119-127.

[16]柴婷,翟红华.“一带一路”背景下《齐民要术》外译传播研究[J].海外英语,2019,(12):17-18.

[17]赵春龙,许明武.小斯当东英译科技典籍《群芳谱》探析[J].中国科技翻译,2019,32(03):60-63.

[18]车艳妮,刘庆超.人文视域下的《二如亭群芳谱》[J].农业考gMCRotAdJs+oTRq6SzrBwA==古,2022,(01):228-233.

[19]刘爽,惠富平.文本与技术:清代花谱的生成与传播[J].中国农史,2021,40(05):23-33.

[20]王佳丽,洪波.明代版画中庭院花木种植与《群芳谱》“雅称”之关系研究[J].风景园林,2018,25(12):121-124.

[21]孔令翠,陈洋帆.中国农学典籍译介研究:回顾、问题与展望[J].外国语文,2021,37(03):107-113.

[22]孙旭辉.基于跨文化交际视角下农业典籍英译研究[J].湖北开放职业学院学报,2020,33(22):156-157.

[23]缪启愉.齐民要术校释(第一版)[M].北京:北京农业出版社,1982.

[24]黄建玲.生态翻译理论指导下的农业文献翻译[J].山东农业大学学报(社会科学版),2015,17(01):107-112.

[25]Shih Sheng-han.A Preliminary Survey of the Book Ch’i Min Yao Shu[M].Beijing:Science Press,1962.

[26]徐长春.蒲松龄《农桑经》的农学思想及其当代启示[J].古今农业,2021,(02):46-51.

[27]Needham,J.Science and civilization in China.Vol.6,Part I,Agriculture[M].By Francesa Bray.Cambridge:

Cambridge University press,1984.

[28]曾雄生.评李约瑟主编白馥兰执笔的《中国科学技术史》农业部分[J].农业考古,1992,(01):170-174.

[29]张薇薇.浅析农业文献翻译中的理解过程[J]. 农村经济与科技,2016,27(19):293-294.

[30]王文英.中国农业古籍数字化综述[J].农业考古, 2009,(06):36-38.

[31]田萌,王明树.从农学典籍英译本在海外译介效果看中国农业文化的国际传播[J].湖北科技学院学报, 2022,42(05):79-84.

[32]戴文静,李崇月.新文科背景下涉农翻译人才培养模式探索——以J大学MTI人才培养为例[J].江苏外语教学研究,2022,(04):8-11.

作者简介:

欧广皙,女,山东济宁人,英语笔译专业硕士研究生,研究方向:翻译学。

翟红华,通讯作者,女,山东蓬莱人,教授,博士,山东农业大学外国语学院MTI教育中心主任,研究方向:语音学及音系学、商务语篇分析、农业典籍翻译。