秦巴山区刺绣文化基因研究

2024-08-20赵美云吕绍棠刘媛

【摘要】刺绣作为秦巴山区非物质文化遗产的璀璨明珠,展现了精湛工艺和深厚历史底蕴。然而,现代社会的挑战使刺绣传承面临困境。本文基于文化基因理论,从精神文化、社会文化和物质文化三个层面对秦巴山区刺绣文化基因进行体系构建与识别,并以秦蜀文化区为例,解析其核心基因。本文旨在通过系统梳理和分析,为刺绣传承提供理论支撑和实践指导,推动秦巴山区非物质文化遗产保护和区域经济发展,助力乡村振兴和文化自信建设。

【关键词】秦巴山区;文化基因;刺绣;秦蜀文化区

【中图分类号】J523 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)31-0079-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.31.023

基金项目:教育部人文社科项目“秦巴山区非物质文化遗产基因图谱及保护开发策略研究”(项目编号:23YJC760079);陕西省社科项目“秦巴山区非物质文化遗产基因数字化保护与开发策略研究”(项目编号:2023J022);陕西省科技发展计划项目“秦巴山区传统聚落景观基因数字化保护与开发路径研究”(项目编号:2023-CX-RKX-088);大学生创新项目“秦巴山区刺绣文化保护与传承研究”(项目编号:202402460B2)。

秦巴山区位于河南、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃六省市交界处,以其独特的文化、生7Z+7A9PuhKm1Bhe+2tpJ0D/+ZNOWA0E6Hv3RN7amvSk=态环境和民族风情闻名。其中,刺绣作为秦巴山区非物质文化遗产的璀璨明珠,以其精湛的工艺、深厚的历史底蕴和浓郁的民族特色,展现出其独特的艺术价值。然而,在现代社会快速的发展中,刺绣面临着诸多挑战,如机械化生产冲击、技艺传承断层、市场需求变化等。这需要人们深入挖掘刺绣的文化内涵,探索其保护与发展的新路径。同时,这一研究将推动秦巴山区非遗文化的传播和区域经济的发展,为乡村振兴和文化自信注入新的活力。

文化基因理论在国内外学者研究中得到广泛应用,揭示了地域文化和民族文化中的显著性和延续性特征。本文运用文化基因理论,结合马林诺夫斯基的“文化三因子”[1]理论,对秦巴山区刺绣文化基因进行体系构建与识别,以秦蜀文化区为例,解析其核心基因。

一、秦巴山区刺绣文化基因体系构建与识别分析

(一)刺绣文化基因谱系体系构建

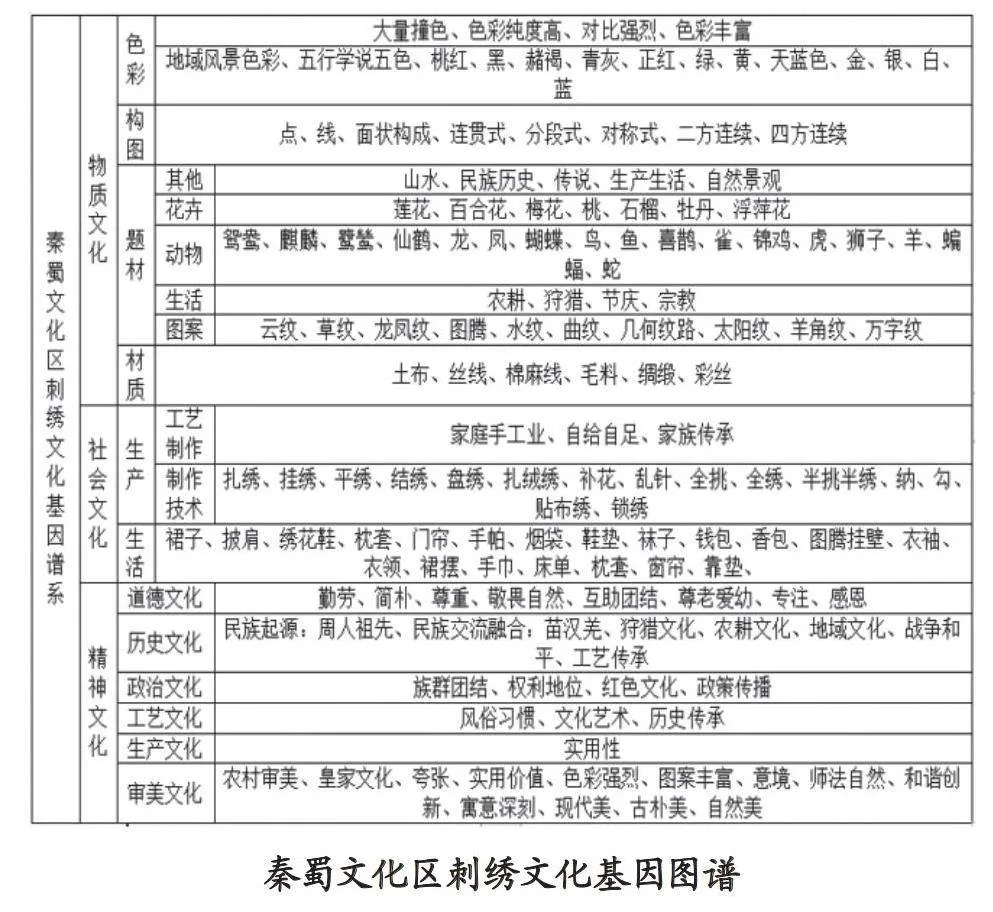

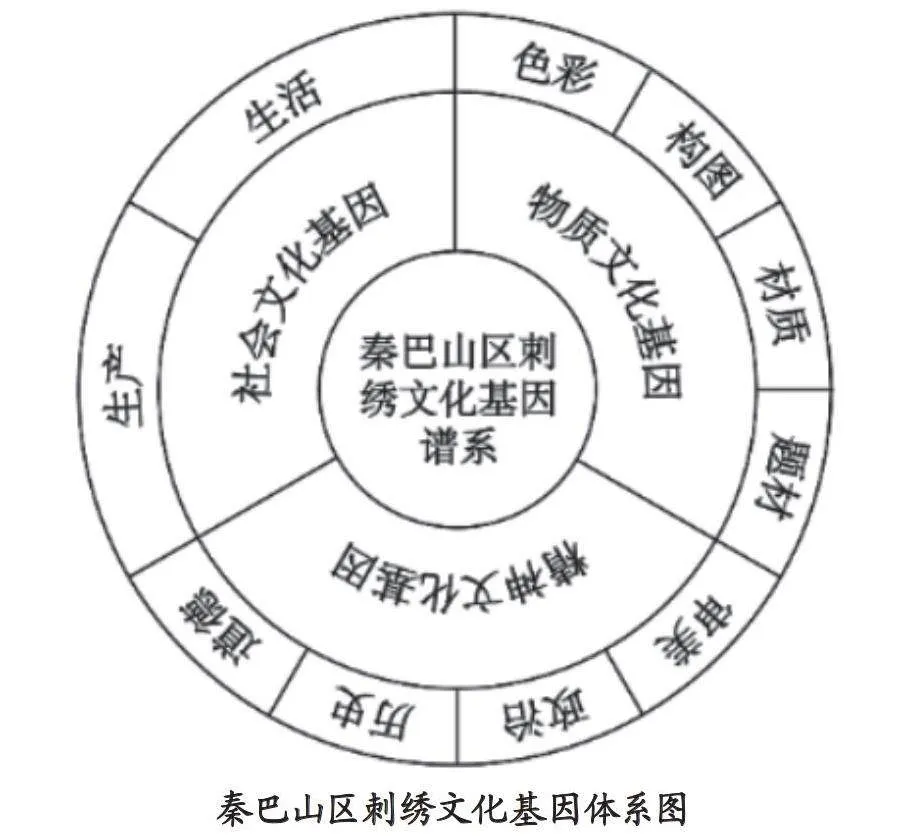

在构建秦巴山区刺绣的文化基因谱系时,依据“文化三因子”理论,将其划分为物质文化、社会文化和精神文化三大支柱。精神文化,深藏于刺绣艺术的内在脉络之中,作为其核心价值的体现,涵盖了道德观念、历史传承、政治意识以及审美追求等四个维度。这些元素共同铸就了刺绣作品的精神内核,为其赋予了深沉而独特的艺术魅力。社会文化,则像刺绣的纹理,渗透在日常生活的每一处细节之中,它体现了秦巴山区的社会结构、人际交往和风俗习惯,是刺绣艺术与社会生活紧密相连的显性表现。通过探究刺绣作品在生产与生活中的应用与展现,这一层面的文化内涵能够更加深入地被理解。而物质文化,则是刺绣艺术的外在表现,通过物质产品、技术和建筑等形式得以展现。本文从构图设计、色彩运用、材质选择、以及题材内容等四个方面,对刺绣的物质文化进行了深入研究。这些物质元素共同构成了刺绣作品的物质载体,使得刺绣艺术得以生动而具体地呈现在世人面前。(如下图)

(二)刺绣文化基因识别分析流程

刺绣基因作为一种独特的文化因子,具有深远的影响力,它不仅仅在特定区域内传承和发展属地文化,还对该地区刺绣的各种特征形成起到了至关重要的作用。秦巴山区刺绣文化基因识别和提取包括以下流程:(1)综合利用非遗档案、地方博物馆的藏品以及丰富的史料文献等资料,结合现场调研资料,在已有文化基因特征识别体系基础上,严格遵循主体性文化基因的内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性以及总体优势性等原则进行系统的识别分析。(2)采用“基因特征捕捉法、重构变异法、转译变换法、植入共生法”等方法,对刺绣进行文化基因的编码。这些方法旨在捕捉刺绣文化的独特性和变异性,以及其在不同文化背景下的共生关系。(3)为了便于刺绣文化基因的比较研究,对秦巴山区地理维度、文化维度叠加对比分析和诊断。将秦巴山区分为三秦文化区、陇南文化区、巴蜀文化区、荆楚文化区和中原文化区,利用“分类别一分区域”解析各维度景观的核心基因。

二、秦巴山区秦蜀文化区刺绣基因研究

(一)物质文化基因

秦蜀文化区的刺绣,蕴含了丰富的物质文化基因。其使用的丝线、绸缎等材料,反映了秦蜀地区丰富的物产和历久弥新的材料文化基因。刺绣图案中的动物、植物等题材文化基因,更是对当地自然环境和生活方式的生动再现。这种物质美与艺术美的结合,不仅展现了秦蜀刺绣的崇高价值,也传承了地区的物质文化精髓。

1.构图文化基因

秦蜀文化区的刺绣艺术在构图上展现出独特的魅力,它强调图案的整体和谐与平衡,追求线条的流畅与元素的巧妙组合。[2]

优秀的构图形式,通过图案内外部结构在空间关系上的统一,呈现视觉美感,反映当地审美特征和文化思想,创造出兼具审美价值和文化内涵的艺术佳作。秦地刺绣运用连贯式、分段式、对称式的构图手法,严谨稳重,条理清晰,给人以沉稳大气之感;而蜀地刺绣则以灵活多变的特色而闻名,注重图案的自由排列和动态效果,线条交织、图案重叠,生动而活泼。

2.色彩文化基因

秦蜀刺绣色彩文化独具魅力,偏爱丰富多样的鲜艳色彩,红、绿、黄、桃红等鲜艳的、跳跃性的颜色体现秦蜀独特色彩观及对生活的向往。秦地刺绣注重色彩对比与冲突,撞色强烈,艳丽粗犷;蜀地刺绣则追求色彩和谐统一,运用渐变过渡,温婉雅致。两地刺绣色彩文化虽异,但都色彩鲜艳、活力四溢,展现秦蜀人民审美追求和创造力。

3.材质文化基因

秦蜀刺绣在材质选择上追求天然与质感,倾向于使用棉麻、土布、丝线等透气柔软的天然材质,展现自然之美。秦蜀刺绣注重材质与技艺的完美结合,展现出独特艺术魅力。秦地刺绣注重实用性和耐用性,体现朴实厚重风格;蜀地刺绣则偏向华丽与细腻,展现精致艺术性。两者各具特色,相互映衬,共同展现秦蜀刺绣艺术的丰富多样性和独特魅力。

4.题材文化基因

秦蜀文化区刺绣题材文化都深深植根于其地域的土壤之中,流淌着浓厚的民间风情和生活气息。秦蜀文化区刺绣题材倾向于描绘农耕、狩猎、节庆、宗教等生活场景,通过细腻的绣线,将这些生活片段转化为永恒的艺术品。同时,动物和花卉也是两地刺绣中常见的题材,如鸳鸯、麒麟、鹭鸶、莲花、梅花、牡丹等[3],它们或象征吉祥,或寓意美好,都寄托了人们对生活的热爱和期盼。此外,秦蜀文化区刺绣还涉及到山水、民族历史、传说、生产生活场景、自然风景等题材,展示了人们对自然和生活的多元理解和表达。

尽管秦蜀两地刺绣题材有许多相似之处,但仍存在微妙的差异。在秦地刺绣中,动物题材尤为丰富多样,包括麒麟、鹭鸶、仙鹤、龙、凤、蝴蝶等,这些动物形象不仅形态各异,而且寓意深远,承载着人们对美好生活的向往和期待。同时,花卉题材在秦地刺绣中也占据一席之地,常见的莲花、百合花等花卉图案,以其清新脱俗的特质,为秦地刺绣增添了一抹自然之美。相比之下,蜀地刺绣则更侧重于图案的生活化展现。在蜀地刺绣中,可以看到如羊角纹路、太阳纹等富有地域特色的图案设计,这些图案体现了蜀地人民对日常生活所见之物的独特理解和审美追求。此外,动物题材在蜀地刺绣中也同样丰富,猴、狮、雀等动物形象频繁出现,展示了蜀人对自然环境的热爱和敬畏,也体现了蜀地人民与自然的和谐共生关系。

(二)社会文化基因

秦蜀刺绣承载深厚生产生活文化,制作技法独特,美观实用并重。秦地刺绣严谨务实,蜀地刺绣细腻浪漫。这种艺术形式不仅是技艺传承,更是社会文化基因传递,展现秦蜀地区独特社会文化魅力与内涵。

1.生产文化基因

秦蜀文化区刺绣以家庭为单位的个体生产方式,体现了自给自足的经济模式,这种家族传承的方式成了秦蜀刺绣的共同基因;在技法层面,秦蜀两地的刺绣展现了丰富多样的制作方式。平绣是秦地最基础的技法,是指单针单线,从图案轮廓的一侧开始绣,在另一侧落针,用绣线将图案轮廓填满。平绣的基本操作是在设计轮廓的一侧开始刺绣,然后将针直接拉到轮廓的另一侧,绣线的方向可分为:垂直平绣、水平平绣、对角平绣,都要求达到平、齐、匀、顺。[4]此外秦地还擅结绣、盘绣;而蜀地惯用平针、乱针等技法。秦地刺绣中的不易脱落的扎法、层次感强的挂法、色彩鲜艳的补花等技法稳固、飘逸、丰富多样。蜀地刺绣中的整齐平滑的平针、灵活自由的乱针等技法细腻、均匀富有动感变化多端,这便是两地刺绣技法微妙的区别。

2.生活文化基因

秦蜀刺绣在生活文化上均强调使用价值,同时融入艺术魅力。秦地刺绣常用于服饰,如裙子、披肩、绣花鞋,既实用又审美,使日常生活充满艺术气息。蜀地刺绣则多用于家居装饰,如床单、窗帘、枕套,为生活空间增添温馨与美感。蜀地刺绣更注重美观性,被视为高雅艺术,其作品色彩鲜艳、图案精美,展现高超技艺和深厚内涵。这种将刺绣艺术与日常生活结合的传统,在秦蜀两地历史悠久,丰富了物质生活,满足了实用需求,也提升了审美体验。

(三)精神文化基因

秦蜀刺绣不仅是艺术,更承载精神文化基因。其细腻针脚、丰富色彩与图案,传递秦蜀人民对美好生活的向往,展现其坚韧勤劳的道德风貌。刺绣的精神文化基因,成为秦蜀地区文化认同与传承的重要纽带。

1.道德文化基因

秦蜀刺绣在道德文化上体现勤劳、尊重自然与团结精神。手工艺者通过绣制精美图案,表达对自然的敬畏和对生活的热爱,传递和谐共处理念。秦绣简朴务实,展秦人朴实品质;蜀绣细腻温婉,显蜀女智慧才情。这种地域文化差异反映人们道德观念的多样性,共同丰富中国刺绣文化内涵,使刺绣在中国传统文化中占据重要地位。

2.政治与历史文化基因

秦蜀刺绣艺术两者都深受各自地域内民族交融的影响,展现独特魅力。秦绣融合汉族与羌族文化,体现黄河流域狩猎与农耕底蕴;蜀绣则展现水乡特色,融合了羌族、彝族等多民族文化,强调水乡风情与战争和平主题。两地刺绣均重视工艺传承,保持地域特色同时不断创新发展,形成独特艺术风格。

3.审美文化基因

秦蜀文化区的刺绣艺术在审美特点上展现出一种独特的和谐之美。它们不仅注重实用性与美观性的完美结合,将精湛的刺绣工艺融入日常服饰和家居用品中,使之既实用又充满艺术魅力,让人在欣赏的同时也能感受到其实用价值。在艺术风格上,秦蜀刺绣呈现出各自独特的特点。秦地刺绣构图都十分粗放夸张、线条都十分拙朴恢宏,形象简单而峭拔,画面色彩艳丽,所有的刺绣语言都透露着狰狞之气。其线条自然流畅而且洗练,造型粗犷但足以带有土而不俗的优雅气质,人物动作和动物造型虽然感觉有些笨拙但仍然是厚重朴实、舒展豪放,别有韵味,流露着汉代艺术的古朴气息[5];而蜀地刺绣则注重图案的多样性和色彩的运用,以鲜艳对比的色彩和丰富的图案组合,呈现出热烈奔放的美感,彰显出蜀地人民对生活的热爱和对美的追求。这种地域文化的差异与融合,使得秦蜀刺绣艺术各具魅力,共同丰富了中华刺绣艺术的多样性与深厚内涵。

三、结语

本文通过对秦巴山区秦蜀文化区刺绣文化基因的系统识别,构建了区域刺绣文化基因谱系,为完善区域文化基因资料做出了贡献。这一研究不仅有助于深化对秦巴山区刺绣文化的理解,还为秦巴山区乃至全国范围内刺绣的保护与传承提供了参考。秦巴山区刺绣文化基因研究与实践道阻且长,需社会各界共同努力,寻求新策略和方法,推动文化遗产传承与发展,为文化自信与乡村振兴注入新活力。

参考文献:

[1](英)马林诺夫斯基.文化论(外国民间文学理论著作翻译从书)[M].贾孝通等译.北京:中国民间文学出版社,1987.

[2]李笑萍.“审”、“度”艺术——对刺绣构图艺术的分析[J].上海工艺美术,2014,(04):74-76.

[3]张此吾.淳朴秀美的四川麻柳民间刺绣[J].中国文化遗产,2011,(05):97-101.

[4]杨巧.传统苗族刺绣技艺的特征研究[J].西部皮革,2023,45(23):139-141.

[5]李玉芳,王海珺.论陕北民间刺绣的文化审美表征[J].陕西青年职业学院学报,2013,(02):74-76.

作者简介:

刘媛,通讯作者,陕西西安人,西北农林科技大学副教授,研究方向:文化遗产保护与应用。