假如我为真理而牺牲

2024-08-09杨海龄朱克欣

壁(璧)谱同志:

白朱现名朱其虹,通讯处是哈尔滨市委,他来过数次信请即给他去信。

接读来函十分欣慰!你经过不少的磨折总算安全的回到人民队伍中来了,我和你姐姐白朱一样,一颗心才掉到肚子里了。

看到了你的信就使我想起死去的烈士赵良章(璋)谢士炎诸同志。他们为主义,为阶级,为民族,已在敌人面前英勇不屈的流了最后的一滴血。革命迅速走向全国胜利,他们是付出了最高的代价。他们之死,重於泰山,永垂不朽!

革命尚未成功,残余的蒋匪,隐蔽的敌人正待肃清,特别是帝国主义的被消灭,还是全世界工人阶级及一切爱好和平的人们一件长期艰苦的工作。中国人民开始有了自己的国家,建设一个工业化的新中国,比打倒蒋介石同样是一个艰巨的任务,因此我们后死者就应该好好的学习政治,学习技术,改造自己的思想意识,锻炼成一位健全的革命斗士。为工人阶级、中国人民的最后解放而战斗下去。这是我所希望於你的,并以此与你共勉。

建设强大的人民空军是吾党及共同纲领中既定方针。壁(璧)谱同志应提高自己,在人民空军中作一个模范干部,在将来反帝国主义大战中,特别在今天消灭蒋贼的战斗中,希望你以百倍的仇恨心,猛烈的轰击这些人民的刽子手,为我们的阶级战友,为你的好友——赵野雪(即赵良璋)、谢士炎等复仇!

蒋平仲华大已毕业,暂留中社部学习,请放心。你要求入党,此意甚好,望在虚心学习努力工作中去争取,党不会把你关在门外的。

祝

健康

马次青十一月七日天津

天津十区成都道187号光明里

这是一封写于1949年11月7日的信。收信人朱璧谱及其家人收藏保管了它近75年。5页的信纸虽然早已泛黄,但保存十分完好,纸上的文字用毛笔书写,清晰有力。信是曾任叶剑英秘书,同时又是谢士炎和赵良璋入党介绍人的马次青给朱璧谱的回复函。信的字里行间透露着新中国成立前发生过的一件重大要案。

信中的壁谱,全名叫做朱璧谱,1921年出生在北平一个贫民家庭,北平沦陷后,便流亡各地。在学生时代,朱璧谱便与中共地下工作者有接触。1938年,朱璧谱考入国民党中央空军军士学校,成为二期学员。信中提及的赵良璋烈士,江苏六合人,是朱璧谱在军士学校的同学,中学时代“时值抗战军兴,愤于日寇侵略,国破家亡”,毅然投考军校。

1939年秋,他们在成都太平寺机场结识。最初,朱璧谱被赵良璋的歌声所吸引。赵良璋不仅会唱歌,还会谱曲,流行在大后方的抗日歌曲,没有他不会唱的。在平时的交谈中,赵良璋经常流露出对军士学校管理教育的不满,尤其对有些队长、区队长以骂人、打耳光等蛮不讲理的手段对待学员,感到特别愤慨。朱璧谱感到赵良璋是一个多才多艺,富有正义感,且有着理想追求的好青年。对时局的共同看法,让他们走得越来越近,并成为无话不谈的好朋友。

1940年春,军士学校二期学员转至双流机场进行训练。此时,国民党的消极抗日,使得学校的一些学员开始对时局不满,并开始思考自己今后的人生道路。朱璧谱、赵良璋等几个志趣相投、思想进步的同学,经常聚在一起谈论个人的理想和前途,对当时的革命圣地延安充满了向往。赵良璋曾多次向朱璧谱、朱铁华等关系密切的同学表示:毕业后可以为抗日战争流血捐躯,绝不打内战,如果要打共产党,将驾机投向革命。

1942年1月,经过4年的初级、中级和高级飞行训练,朱璧谱、赵良璋分别毕业于轰炸科和驱逐科。毕业后,赵良璋随驱逐科的同学在空军11大队服务。他渴望着冲上前线,杀敌立功,为国效力,但是,国民党的不抵抗政策使得他壮志难酬。飞行员的生活是自由松散的,就在大多数人享受飞行员身份给他们带来生活便利的同时,赵良璋却抓紧时间阅读进步书籍,自修歌曲创作。他以野雪为笔名,创作了《我们越亲近了春天》《绿》《春晨江边》《我们的队伍在行进中》《假如我为真理而牺牲》等歌曲,发表在《新音乐》月刊和《大众歌集》上,同时还担任《新音乐》刊物的名誉编辑。

1943年,朱璧谱、赵良璋等军士学校全体学员经过考试成为飞行军官。从这年开始到1945年这段时间,国民党开始派遣部分空军人员到国外接受飞行训练。朱璧谱被派往美国受训18个月,赵良璋则在1944年前往印度受训3个月。赵良璋向即将前往美国的好朋友表达了自己对国民党消极抗日、积极反共行径的极为不满,并暗示自己要走“另外一条道路”。

抗战结束后,赵良璋被调到国民党空军司令部任参谋,此时的他已下定决心投奔解放区,参加革命。他特意请了探亲假,秘密前往八路军重庆办事处。接待他的八路军重庆办事处军事组组长薛子正对他说,参加革命的机会很多.不一定要去延安,留在白区把国民党空军方面的情况写下来交给党,也是为革命贡献力量。当即,凭借着非凡的记忆力,赵良璋花了两天时间写成2万字左右的《国民党空军情况》,交给党组织,随后回到成都国民党空军彭山机场继续工作。

1946年5月,在美国受训回国的朱璧谱被分配在上海大场第8大队第34中队。不久,他回北平探亲。此时的他也在积极寻找党组织,多方托人寻找在延安的堂姐,想通过思想进步的堂兄寻求一条去延安或者去其他解放区的途径,无果而归。同年9月份,朱璧谱再次到北平。这次他的堂兄告诉他有位姓马的先生给他带来了延安堂姐的一封信。这位马先生就是北平军事调处执行部马次青。朱壁谱十分高兴地接待了马次青。朱璧谱向他表达了他反对国民党发动内战,想到解放区参加革命的意愿。马次青劝说他留在国民党空军搜集情报并发展周围积极分子,寻找机会动员一批人驾机起义,比单枪匹马到延安发挥的作用更大。

此时的赵良璋因国民党在北平成立空军第二军区司令部,于1946年3月由成都彭山机场调至北平,任空军第二军区司令部管理科参谋,不久,又调至战斗情报科任中尉参谋一职。在北平探亲之余,朱璧谱前往赵良璋家中叙旧畅谈。这也是他们成都分别一年多后的第一次见面,两人对当下时局进行了热烈讨论,各自抒发了自己的愿望。此次,朱璧谱看到了赵良璋投身革命的坚定决心,也在考虑如何通过组织让赵良璋成为自己的同志。几天后,朱璧谱再次来到赵良璋家,向他推荐了马次青同志。而党组织通过薛参谋和朱璧谱的介绍,对赵良璋的情况已十分了解,自此赵良璋与党组织取得了直接联系。作为好朋友的朱璧谱再三叮嘱:革命工作要小心谨慎,不出问题则已,稍有不慎就会出大事情。赵良璋也表示:革命总要付出代价。相信我们走的路是正确的,能把理想变为行动,是令人愉快和兴奋的事情。

随后的日子里,赵良璋与马次青一直保持紧密联系。赵良璋机智地为党为人民革命事业搜集了国民党空军部队番号、驻地、飞机种类及数量,航空人员的素质、人数等重要情报,对人民解放军在解放华北的战斗中发挥了不少作用。

1947年10月初的一天,前往南京空军总部送情报的赵良璋在上海江湾机场转道时,遇见在上海大场服役的朱璧谱。好朋友再次相聚,彻夜长谈。交谈中,赵良璋兴奋地告诉朱璧谱,马次青同志在撤离北平的时候已经批准他加入中国共产党。

离开上海后的赵良璋,在南京一家旅馆住下。而此时国民党特务已经开始到处搜捕他。敌人先是开着卡车到他北平的住处进行搜查,他的妻子蒋平仲连续拍了三份电报到上海、南京等地,通知他:“家里无事,不必回来。”遗憾的是赵良璋均未收到。在旅馆住处,赵良璋被一拥而上的特务逮捕。

几天后,在上海被捕并被解押至南京看守所的朱璧谱在进行犯人登记时,发现名单上有赵良璋的名字,直觉告诉他,北平方面出了问题。

原来1947年9月下旬,中共北方王石坚情报系统被敌人破获,地下组织遭受严重破坏,导致44名地下情报人员被捕入狱,受牵连被捕的有123人,其中国民党将校级军官20余位。1947年的11月24日的《中央日报》专门刊登了“平市破获共匪间谍组织国防部发言人做发表该案破获之详细经过”一文。北平地下情报组织的丁行、谢士炎、朱建国和孔繁蕤四位同志的姓名也在其中。由于北平方面电台负责人李政宣叛变,交出写有“野雪”签名的情报资料,赵良璋身份暴露。为保护朱璧谱和其他同志,他把一切责任全揽在自己的身上。

因电台案从各地押往南京的犯人先是被集中关押在宁海路19号秘密监狱——保密局看守所,再后来被关到军法局看守所(羊皮巷),最后又被转移到国防部中央军人监狱。

在阴暗恐怖的牢房里,赵良璋是最乐观的一个。在狱中,他写词谱曲,创作《囚徒之歌》教难友们吟唱,牢房里经常飘扬着难友们用压低嗓子唱出的正气之歌。除此以外,他还想出各种各样的办法和难友们一起以乐观的精神送走阴暗的时光,是一个将生死置之度外的人。连监狱中的看守也为这位才新婚不久、才华横溢的年轻人感到惋惜。

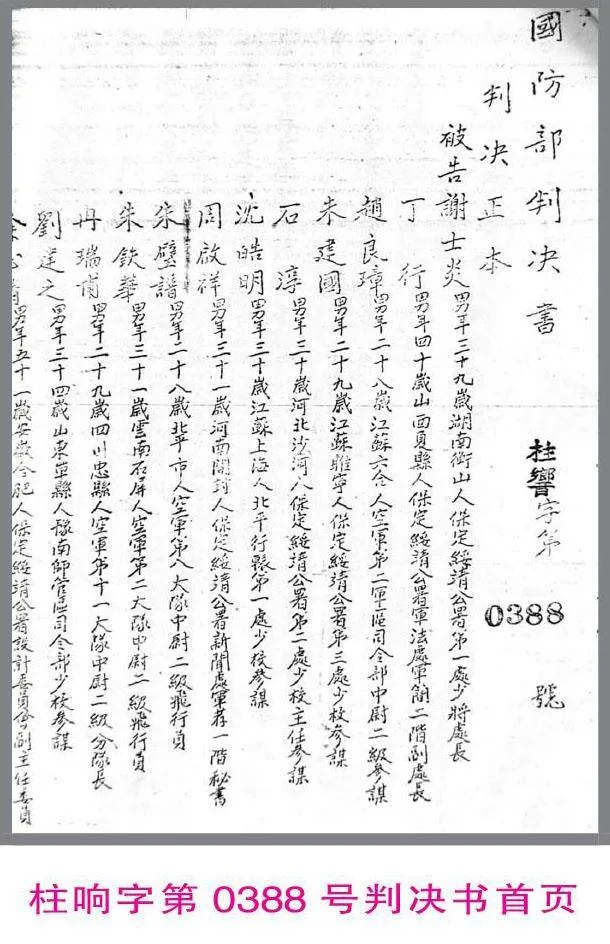

1948年10月19日,国民党国防部柱响字第0388号判决书下达,共牵涉17名人员,其中“谢士炎、丁行、赵良璋、朱建国、石淳(孔繁蕤),连续以关于军事之秘密消息泄漏匪徒,各处死刑,各剥夺公权终身”。

谢士炎,国民党北平第11战区长官部作战处少将处长

丁行,国民党保定绥靖公署军法处少将副处长

赵良璋,国民党空军第二军区司令部战斗情报科中尉参谋

朱建国,国民党天津前进指挥所少校参谋

孔繁蕤,国民党北平第11战区长官部少校参谋

临刑之前,赵良璋将身上的皮夹克脱下留给狱中一位衣衫单薄的难友,将一块手帕留给朱铁华做留念,与朱璧谱拥抱告别。当日清晨,五烈士大义凛然、昂首阔步,在南京中央军人监狱刑场英勇就义,“中国共产党万岁”的雄壮口号声响彻在刑场上空,震撼着四周的旷野。

朱璧谱、朱铁华等人均判无罪,并于当天释放。三天后,他们收到监狱寄来的赵良璋绝笔信。赵良璋遗体火化后被安放在南京南门外的中国公墓。20个世纪80年代谢士炎、丁行、赵良璋、孔繁蕤烈士墓移至雨花台烈士陵园知名烈士墓。

朱璧谱出狱后即给马次青同志写信汇报监狱里的情况,不到一个月,在林城的介绍下加入中国共产党,辗转一年才收到马次青的回信。从信的内容看,马次青并不清楚朱璧谱的情况。新中国成立后,朱璧谱在北京航校工作,培养了不少飞行人才,为党的空军事业作出自己应有的贡献。

(杨海龄,雨花台烈士纪念馆文物博物馆处处长,雨花台红色文化研究院副研究员;朱克欣,朱璧谱女儿)

责任编辑:聂红琴