东方风来春满园

2024-08-09周磊朱慧

自1984年南通市经济技术开发区获批设立以来,南通开发园区建设走过了40年不平凡的历程。南通开发园区从一枝独秀到春色满园,从试水探路到扬帆远航。国家级、省级开发区已经成为全市新型工业化的引领区、转型发展和创新发展的集聚区、体制机制创新的先行区和高水平营商环境的示范区,为“强富美高”新南通现代化建设提供了有力支撑。

一、探索起步:国家级开发区应运而生

从1984年到20世纪90年代初,为南通开发区建设的探索起步阶段。

1984年3月至5月,党中央、国务院以召开沿海部分城市座谈会、批转会议纪要的形式,明确进一步开放包括南通在内的14个沿海港口城市。这是中央继设立4个经济特区之后作出的又一重大战略部署。南通具备了兴办经济技术开发区的政策依据,搭上了对外开放“头班车”。在省委、省政府的关心、指导下,南通市成立以市长为组长的对外开放策划领导小组,迅速开展方案制定、规划选址等工作。

1984年12月19日,国务院印发《关于南通、连云港两市进一步对外开放方案的批复》,批准两市兴办经济技术开发区,明确南通市经济技术开发区位置定在老市区以东的富民港地区。作为中国首批14个国家级经济技术开发区之一,南通市经济技术开发区应运而生。

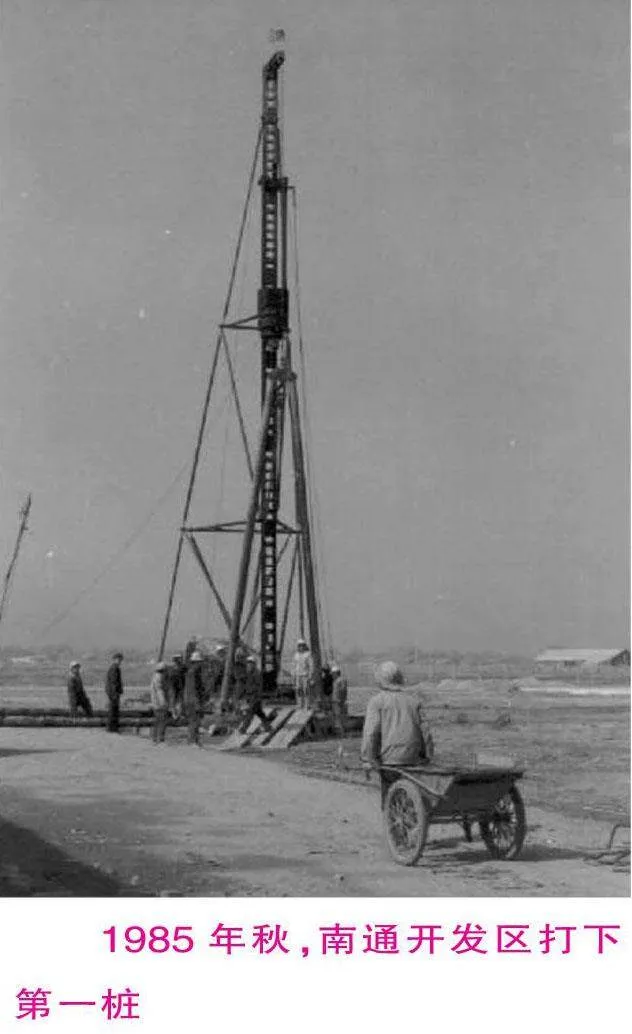

1985年2月,南通市经济技术开发区领导小组建立。3月,开发区现场指挥部进入现场。年内,第一条道路一通州路开工建设,第一幢标准厂房和邮电大楼奠基。按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的原则,以1.65平方公里为一期工程,以0.8平方公里为起步区,开始了创业的征程。通过多方筹措资金,通路、通水、通电和场地平整“三通一平”基础设施完成建设。此后还建成通常汽渡,开通了高速客轮。

1986年4月,南通市经济技术开发区管理委员会建立,提出建成外向型、出口创汇生产基地的目标。11月,市政府公布《关于鼓励外商在经济技术开发区投资的优惠办法》,除了国家和省给予开发区的优惠政策外,在税费、生产要素价格以及政府服务等方面给外商提供便利。到1990年,累计批准外商及港澳台投资企业6家,合同利用外资928.50万美元。1992年,全市开发区签订意向性项目132个,总投资9.5亿元,其中外商投资企业51家,总投资5901万美元。

开发区最初的建设与发展没有现成的路径可走,是在探索和尝试中起步的。基础设施以满足工业项目落户为主,从“三通一平”逐步提高到“五通一平”(再加通电信、通排水)。多以“三来一补”(来料加工、来件装配、来样加工和补偿贸易)的形式承接中国香港、中国台湾地区和日本、韩国等周边国家的加工业务。低廉的生产资料价格、人力成本和土地成本与巨大的进出口贸易需求是拉动开发区发展的主要因素。

二、蓬勃兴起:在开放型经济中唱起主角

20世纪90年代,以邓小平南方谈话发表和党的十四大召开为标志,我国掀起对外开放的高潮,南通的开发区建设也进入蓬勃兴起的阶段,省级开发区覆盖各县(市、区)。开发区在全市外向型经济中逐渐唱起了主角。

1992年,自办开发区形成热潮。1993年也是南通开发区建设的标志性年份。这年11、12月,省政府批复建立江苏省启东吕四港港口开发区、江苏省海门经济开发区、江苏省通州经济开发区、江苏省如东经济开发区、江苏省如皋经济开发区、江苏省南通港闸经济开发区。此后,省政府又先后批准在如东、海安建立外向型农业开发区,在崇川区建立江苏南通台商投资开发区(后更名为江苏南通崇川经济开发区)。至1997年,南通除原有1家国家级开发区外,省级开发区从无到有,累计共有9家。

全市开发区招商引资呈现迅猛上升势头。1993年,南通市经济技术开发区新办企业578家,其中新批外商直接投资项目81个,超过前8年的总和。1995年8月,市政府制定《关于加快省市级开发区建设的若干措施》,明确开发区管委会机构职能,明确开发区范围内属于县(市)留成收入,以1994年实绩为基数,5年内新增税利部分原则上全部返还用于滚动开发。1997年,市政府要求进一步明确各开发区的功能定位、特色产业发展规划。开发区利用外资质量有新的提高。当年累计批准进区企业3779家(其中南通开发区新批进区企业154家),累计到账外资12.13亿美元,创历史最好水平。南通外向型农业开发区开始实施利用外资开发万亩滩涂项目。

1998年起,面对亚洲金融危机的冲击和国内外市场疲软、竞争更加激烈的经济环境,全市开发区招商引资向欧美等发达地区转移、向大型跨国公司转移,实施面向国际国内两个市场、内外资并重的战略性调整。1999年,市委、市政府提出“开发区要在扩大开放、体制创新、产业升级、功能开发等方面走在全市前列”的要求,全市开发区围绕二次创业,加快由基础开发向功能开发、由投入向产出的转化步伐。2000年,全市开发区改革招商体制,探索商务招商新机制、新途径。继南通市经济技术开发区实行全员招商后,通州开发区组建招商公司,实行专业招商为主、兼职招商为辅的机制。2000年,全市开发区利用外资出现回升态势,当年新批进区三资企业105家,合同利用外资2.42亿美元,实际到账外资1.08亿美元,分别占全市总额的72.65%和72.76%。

南通开发区发展这一阶段主要特征是,开发区数量快速增加,种类增多,建设规模明显扩大,各项主要经济指标快速增长,竞争力明显增强。

三、转型升级:构建多层次平台体系

2001年到“十三五”初,是南通开发区(园区)的发展壮大阶段。海安等4家开发区(高新区)相继晋升国家级,跨江、跨国园区如雨后春笋相继建立,各开发园区招引项目的数量、规模明显提升。

新世纪的最初五年,南通各级开发区外资利用、项目开发、经济发展等开始好转。2003年,全市开发区贯彻落实省委、省政府加快沿江开发战略,围绕市委、市政府提出的江海联动和利用外资“撑杆跳”的加压目标,抓住机遇,奋力拼搏,推进招商引资和经济建设。全市新批98个利用外资投资总额超千万美元项目中,有63个项目分别落户在各开发区。2004年,全市开发区完善功能定位和产业发展方向,以滚动开发的方式,加快基础设施建设,累计投入113.92亿元,累计开发面积83.98平方千米,平均每平方千米投入基础设施建设资金1.36亿元。各开发区基本实现“九通一平”(通路、通自来水、通下水、通电、通电信、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整)。在软环境方面,海关、工商、税务、银行、保险、会计师事务所、律师事务所等机构配套运作,建立项目建设“一条龙”跟踪服务体系。2005年,全市开发区形成以全员招商为基础,以专业招商为重点,以定点和委托招商为着力点的招商形式,全年新批协议注册外资39.82亿美元,新批外商投资企业454家,其中千万美元以上外资项目145个。吸引王子制纸、伊藤忠、东丽、帝人等跨国公司进区落户,对全市产业结构的调整和优化起到了带动作用。

这一阶段,国务院部署对全国各类开发区进行清理整顿。在清理整顿一批、整合保留一批的同时,按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的要求新设立了一批省级开发区。以原江苏省吕四港港口开发区(北区)为基础单独设立江苏省吕四海洋经济开发区(后更名为江苏省启东吕四港经济开发区)。建立如皋港工业园区,为省级重点工业园区,参照省级开发区管理。

全市开发区在国家宏观调控、项目用地审批趋严、资金贷款从紧的形势下,努力发挥沿江、沿海资源优势,充分放大苏通大桥建设等交通区位变化的效应,积极实施“二次创业”。开展对欧美地区招商活动,寻求基础设施和旅游、商业、金融等服务业利用外资的途径。与此同时,关注优质民营经济和上市公司,重视引进和培养具有自主知识产权和一定规模的内资企业。2006年,开发园区建设再传利好,海门工业园区获批设立,区内有国内最大的家纺专业市场——中国叠石桥国际家纺城;江苏省海安外向型农业综合开发区获批省级经济开发区,更名为江苏省海安经济开发区。全年,全市开发区外向型经济各项指标继续保持增长势头,新批外商投资企业611家,其中总投资千万美元以上项目占三分之一。

2007年,全市开发区对土地供应实行供地量与投资额、产出率、容积率挂钩,使有限的土地资源发挥更好效应。国家级开发区新批项目投资强度每公顷19.59万元,省级开发区新批项目投资强度每公顷13.52万元。2008年起,国际金融危机的严重冲击,对南通经济社会发展带来重大挑战和严峻考验。全市开发区以倒逼机制促进经济转型升级,省级开发区地区生产总值、财政总收入稳中有升。

2010年11月,市政府召开全市开发区转型升级工作推进会,提出推动工业为主向先进制造业和现代服务业并举转型等“五个转型”,实现产业结构、创新能力、资源配置、综合功能、生态环境“五个升级”。从此,开发园区成为全市经济战线转型升级的主战场。2012年起,全市省级以上开发区明确船舶配套与修造、装备制造、新能源、新材料、电子信息、商贸物流、现代家纺等重点产业定位,产业结构显著优化。至2015年,全市开发区累计引进超亿美元外资项目39个,引进世界500强企业和跨国公司投资项目23个、跨国公司地区总部和功能性机构5家,全市外贸出口前15强企业全部集中在开发区。2016年,全市开发区坚持双向开放,新批外商投资企业继续保持增长的同时,新增注册内资企业6683家,注册资本983亿元。

这一阶段,开发园区的层次跃升、类型增加,逐步形成由经开区、高新区、特殊功能园区、跨江合作园区、沿江沿海特色园区组成的多层次平台体系。2012年、2013年,海安开发区、如皋开发区、海门开发区先后获批升格为国家级经济技术开发区,南通高新区获批升格为国家级高新区。南通综合保税区获批设立,填补苏中空白。跨江合作成为推进开放开发的新亮点。自2007年上海外高桥集团(启东)产业园落户启东,至2012年,南通市区及所辖各县(市)先后与上海、苏州、无锡等地合作共建12个园区。其中,2009年启动建设的苏通科技产业园打造跨江跨国合作的南通样板,2012年9月获批为省级开发区。2016年12月,江苏省南通市北高新技术产业开发区揭牌成立,后获批省级高新区。沿海开发力度加大。2011年起,沿海前沿地区8个重点中心镇全面实行“区镇合一”管理体制。通州湾开发建设启动,并逐渐成为南通沿海开发的龙头和重点。2012年1月,南通市委、市政府设立南通滨海园区及其管理机构。经国家发展改革委同意,2015年5月,通州湾江海联动开发示范区挂牌。

这一阶段,全市开发园区坚持以提高吸收外资质量为主、以发展现代制造业为主、以优化出口结构为主,致力于发展高新技术产业、附加值服务业的发展方针,园区经济呈现量质并举、转型加快、功能提升、互动融合的良好态势。开发园区内逐步形成科研机构、企业研发中心、工程技术中心、企业孵化器为依托的创新平台,高新技术企业产品进出口总额约占全市总额的三分之一。

四、服务新发展格局:打造高水平开放新引擎

2017年至今,从中央到地方政策推动力度增强,南通开发园区从粗放扩张进入高水平开放、高质量提升的创新发展新阶段。

2017年5月,市委、市政府召开开发园区创新发展暨开放型经济工作会议,提出3年奋斗目标。南通开发园区主动适应经济发展新常态,认真践行新发展理念,扎实开展基础设施建设、项目招引、环境营造等工作,呈现良好发展态势。2019年12月,“规划建设南通通州湾长江集装箱运输新出海口”写人中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,通州湾开发建设上升到国家战略层面。

2020年,南通市推进园区发展体制机制改革,全面完成省级以上开发园区“区镇分设”改革。全面实行园区整合、统一管理,推进集聚集约发展。苏通、锡通园区实现一体化运作,成立苏锡通科技产业园区;叠石桥家纺城、志浩家纺市场实现协同发展,成立江苏南通国际家纺产业园区;海门开发区与海门高新区实行一体化运作;启东沿江、沿海开发园区经整合后,分别由启东开发区和吕四港开发区牵头管理。建设用地向龙头型、骨干型大项目倾斜,向科技含量高、产业配套强的项目倾斜。对于投资规模小于500万元的项目,鼓励进标准厂房。2021年在全省率先开展省级以上园区全链条赋权改革,实现“园内事园内办”。南通开发区(含南通综保区)等7家开发园区获批江苏自贸试验区联动创新发展区重点开放平台。

这一阶段,开发园区的贡献份额不断增大,成为全市经济社会发展的重要增长极。开发区成员又有新的增加,如东洋口港经济开发区、通州湾开发区同时获批为省级经济开发区。船舶海工、光伏能源、家纺、服装、化工五大特色产业成为全市开发园区出口主要产业,船舶海工、高端纺织跻身国家先进制造业集群。2023年,17个省级以上开发园区贡献了全市88%的实际使用外资额和74%的进出口总额。

这一阶段南通开发园区以高水平开发开放为导向,转型升级实质性推进,累计建成国家级孵化器、众创空间21家,占全市总数81%;拥有高新技术企业1830家,占全市总数77%;累计建成省级特色产业园区16个,南通开发区先后获评长江经济带国家级转型升级示范开发区,通过国家级生态工业园区验收,并成为国家循环化改造示范试点园区。2017年开始建设的南通创新区逐渐发挥创新平台的集聚和辐射功能,全市科创项目和科技型企业引进实现井喷,其中一大批科技含量高、成长性好的项目落户开发园区,有力促进了产业结构的优化和新旧动能的转换。

潮涌江海,春色满园。40年来,南通开发园区在探索、发展的历程中,取得了丰硕成果,积累了许多宝贵经验:以“一区多园”推动特色产业集聚;以“三创”载体建设推动创新平台形成;以节能减排推进绿色生态建设;以集约用地拓展发展空间;以优化营商环境提升发展竞争力。

船至中流催帆竞,击楫勇进破浪行。面对新的形势和任务,全市开发园区认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神,以园区建设40周年为新起点,对标苏南先进园区,深化园区体制机制改革,在融入和服务长三角一体化发展等国家战略和建设长江口产业创新协同区中积极作为,稳步扩大制度型开放,实现开放型经济高质量发展,打造全市高水平开放的重要窗口和“因地制宜发展新质生产力”的重要阵地。

(周磊,南通市委党史工办党史编纂处处长;朱慧,南通市委党史工办年鉴编纂处副处长)

责任编辑:聂红琴