仗义执言誓为民

2024-08-09时攀

14岁离家参加革命时,年轻的甄为民知道“打鬼子”就是革命;当成为一名战地记者时,他以笔为枪,跟随战友进战壕、爬城头,冒着敌人的枪炮写下了一篇篇沾满血与泪的文稿;当“功成名就”时,他老骥伏枥干劲不减,为江苏新闻学和社会学的奠基贡献了力量。时刻冲锋战斗便是新四军老兵甄为民的人生坐标。

誓要抗日打鬼子的小好汉

甄为民,原名姚世虎,1926年6月出生于江苏省如东县古坝镇。姚家在当地虽算不得豪门大户,但三代行医兼开药店,也算殷实之家。作为家中幼子,甄为民从小便备受长辈宠爱,寄予厚望。从读《三字经》启蒙到13岁入邱陞中学读书,甄为民一路无忧无虑地成长。在童年生活中,姐姐姚世瑞对他的影响最大。

与对甄为民的宽松不同,姚家长辈受重男轻女思想的影响,对姚世瑞的要求与其他封建家族并无不同,既要她裹小脚,也要包办婚姻。但已接受新式教育的姚世瑞却早已走出封建思想的桎梏,在观念和行为上都已趋向独立。在她的极力反抗下,“裹小脚之争”终得胜利。她以优异的成绩考取了邱陞中学,但家里人却让其辍学给别人当童养媳。姚世瑞当然不肯,她软硬兼施,不断与家庭抗争,最终再次获得胜利,赢得了继续读书的机会。1940年2月,姚世瑞因在校期间表现积极加入中国共产党,并当选支部委员。走上革命道路后,她对弟弟也从单纯的疼爱转为精心培养,不仅时常将《西行漫记》《钢铁是怎样炼成的》《毁灭》等进步书刊带给弟弟阅读,而且带他参加党的外围组织“青年抗日协会”的各种活动。在姐姐的带领下,甄为民很快地从一名懵懂的少年郎成长为具有革命理想的学生骨干。

1940年10月,为了让姚世瑞早日脱离包办婚姻的牢笼,学校党支部决定由她带头投奔新四军。临行前一天的黄昏,姚世瑞看着自己尚未成年的弟弟,考虑到他年纪还小,家中长辈又极为疼爱,便托请同校同志照顾他继续留校读书,待时机成熟后再投奔革命队伍。但听到这话的甄为民立刻跳出来反对说:“我也要参军!”在场的同志们都笑了,问他:“你知道新四军是干什么的?”甄为民大声答道:“是抗日打鬼子的,是共产党帮穷人翻身的。”他们又吓唬他道:“新四军要打仗,睡地铺的。”甄为民昂着头坚定地说:“我不怕吃苦。”在甄为民的强烈要求下,学校党支部同意了他的请求,他得以和姐姐一道参加新四军。

第二天,他们要去参军的消息被走漏后,校方立即封锁了校门。支部书记金礼章机智地带领他们穿过男生宿舍,在其他同学的掩护下,偷偷溜出了学校后门。几人一路从如东到马塘,再乘轮船前往新解放的海安。当轮船沿串场河途经古坝时,姚家所经营的药店德生堂就离河边不远。姚母闻讯一双儿女都在船上将要远行,不顾小脚难行,一路奔跑至镇北桥上。她对着河中的轮船大声呼喊儿子的乳名:“虎儿回来!虎儿快回家来!”姐弟俩不忍与母泪别,姚世瑞闪身躲在同行人的身后,而甄为民则又藏在姐姐身后。他们虽然不舍父母,但此时决心已定,断无停下脚步之念,只能默默在心里请求母亲恕儿女忠孝不能两全。在走之前,姐弟俩还把家中为他们计时用的银表留在了寄宿的草棚中,以示诀别。

到达海安后,根据苏北区党委安排,姚世瑞(改名莫林)进入区委党训班学习。甄为民则在区委组织部的介绍下,进入新四军苏北指挥部青年干部训练班(后相继更名为苏北行政干部训练班、苏中行政学院)学习,并跟随部队转战东台。雄文堪抵十万兵的战地记者

皖南事变后,新四军军部在苏北盐城重建,陈毅任代理军长。就任后,陈毅马不停蹄前往东台为苏北行政学院的师生作报告,揭露国民党摧残抗战力量的罪恶行径,鼓励大家奋勇抗敌。甄为民清楚记得,在大会上,陈毅满腔怒火地大声疾呼:“东进!东进!我们是铁的新四军!东进!东进!我们是取消番号的新四军!”引起了与会人员的热烈反应。他们群情激昂,纷纷摘去帽子上的青天白日徽章,决心与国民党反共行径进行坚决斗争。由于表现积极,不到15岁的甄为民于1941年2月加入中国共产党。

与此同时,2月13日,国民党鲁苏皖边区游击副总指挥李长江在日伪的威胁利诱下率部投敌,日军以此为契机拟定了策应李长江投降并进而“消灭江北新四军”的计划。为应对危局,陈毅、刘少奇于2月18日向新四军苏北指挥部下达了《讨伐李长江》的命令。甄为民被学院派往随军工作团,参加了讨伐李长江的战斗。至20日,我苏北指挥部主力攻克泰州城,共俘获李长江部人枪5000余。这是甄为民第一次真正走上战斗前线。全体官兵冒着枪林弹雨奋不顾身、英勇杀敌的气概无疑给了他巨大的震撼,用他自己的话来说就是“接受了战斗的洗礼”,也对此后的职业生涯产生了莫大影响。

5月,甄为民从苏北行政学院期满毕业,根据组织安排到苏中区党委机关报《抗敌报》当内勤记者,并改名换姓为甄为民,意在真心实意为人民服务。次月,新华社苏中分社成立,他又兼新华社记者。自此,甄为民开始了他四十年的记者生涯,踏上了更加波澜曲折而又丰富多彩的人生旅程。战地记者与普通新闻记者最大的不同之处在于,他们具有战士和记者的双重身份,他们的写作场所往往没有桌椅板凳,甚至没有遮风挡雨的屋檐,而是在硝烟弥漫的战场用笔和镜头记录前线战士的英勇无畏。作为一名战地记者,甄为民多次出生入死,写出了一篇篇有血有肉、富有感染力的战地通讯。

1943年12月2日,盘踞在兴化县城附近的伪军“苏北地区警备司令部”主力突袭我高邮县四区区委和区政府经常活动的区域——横泾河南的李家舍。当地民兵发现敌情后相继投入战斗,我新四军部队和区游击大队临危不乱,组织反击,最终打垮了200余敌人的围攻,击毙伪中队长以下敌军三四十名,俘虏20余名。此时正在高邮四区基层锻炼的甄为民(任中共高邮四区区委常委兼宣教科长)参与了这场战斗,并写下了《血战李家舍》的战地通讯,发表在《前哨报》四版头条。文章概括了这次战斗的情况,记录和刻画了多个有血有肉的战斗英雄,如:“区民兵教导员朱诚为掩护一个在敌人枪口下的同志,驳壳枪瞎火,敌人‘砰’的一枪,他的颅骨受伤,滚在水沟里。等他苏醒时,身边已围了一群‘黄狗’(当地群众对伪军的蔑称),颈上两臂三道绳,头上血淋淋的。伪连长恐慌地准备退过河,问他:‘你们有多少人?’他骄傲地回答:‘五六百呢!“你吹牛皮。’他学着对方的侉子腔:‘快点格跑,又要冲过来了!’……在敌人不注意的时候,他机敏地解下三道绳,掉头就跑。我追击部队赶到了,他也晕倒下来,白褂子变成了红褂子。除了两个眼球、一副牙齿有点白色外,满脸鲜血。”在甄为民的笔下,一个英勇、机智的教导员形象跃然纸上,让众多读者为之动容。在新闻宣传的作用下,新四军、高邮团的名号也随之在当地群众中传扬开来。

自1942年12月到1944年6月间,甄为民还采写了《跟敌人的汽油划子相周旋》《藏铁庄战斗》等战地通讯。1945年12月,他随华中野战军第8纵队64团3连一道参加了中国人民反法西斯战争中对日寇的最后一役——高邮战役。他与突击队员一起登云梯、过城头巷战区,孤身携日式手枪采访被俘的高邮日寇最高长官岩崎学大佐,最终写成了《突破西城头》一文,用现场速记的方式,生动记述和刻画了20余名有名有姓受伤及牺牲的指战员,将战争的残酷、战士的英勇淋漓尽致地表现出来。这些文章中所展现的奋斗精神、战斗智慧及蕴含的胜利曙光,极大地鼓舞了处在艰难抗战中的根据地群众和广大指战员的斗志。1947年,为表彰甄为民在高邮战役中的成绩,高邮县委授予他二等功荣誉。

解放战争期间,甄为民先后任《人民报》编辑、记者组长,新华社记者等,期间记录了苏中区党委社会部副部长周山,高邮县委民运部长狄奔牺牲,县委书记李健遇国民党黄百韬部突袭,忍饥挨饿,死于茫茫草荡等悲剧的一线内情,为上级及时掌握并做出应对措施提供了关键情报,也为这一段革命历史留下了珍贵的历史资料。甄为民曾回忆,为了解一线的真实情况以及和作者面商写稿,他至少10次与死神擦肩而过。如在盐南战役中,他作为战地记者,随军采访。12月的寒冬,他与战士一同埋伏在露天的稻草堆旁七天七夜,临时借用的公用棉大衣早已多处空洞,刺骨的寒风冻得他瑟瑟发抖。在同志们相互鼓励下,甄为民最终顺利完成了采访任务,写下了通讯稿《活捉张翘柳》《活捉敌九十旅少将旅长》,由延安新华社向国内外播报。等回到驻地后,甄为民就高烧不退,人事不省,甚至大小便失禁,命悬一线。经全力抢救,甄为民捡回了一条命,但却从此落下了浑身关节疼痛的后遗症。坚守专业准则的新闻前辈

新中国成立后,甄为民先后在苏州地委宣传部、苏南日报社、新华日报社、《人民日报》江苏记者站工作。在这段时间里,甄为民一边学习新时期对新闻记者的最新要求,一边延续战争时期求真务实的工作作风,继续在新闻战线冲锋陷阵。

1953年,一股不实之风刮到了新闻界。甄为民吃惊地发现,由于“个别干部为了吹嘘自己的工作成绩”“把文艺创作当成新闻报道”等原因,许多省市党报出现了假新闻或部分不真实的新闻现象。他立即意识到问题的严重性,10月15日以《人民日报》通讯短评的名义发表了《反对不真实的新闻报道》一文,揭露了目前报纸上主要存在的假新闻现象,并分析了其原因所在。在文中,甄为民大声疾呼:“真实性是新闻工作者的共同法律,谁违犯了这个法律,谁就不够作人民的新闻工作者。”文章号召广大通讯员踊跃参加“反对不真实的新闻报道,确立新闻必须完全真实的观点”的大讨论,以澄清在这方面的各种混乱思想,进一步提高新闻报道的水平。在中央机关报的集中关注下,这股弄虚作假之风得到很大程度的遏制。

1959年,甄为民调新华社辽宁分社,任采编室副主任,后为副社长,兼任《人民日报》辽宁记者站副站长。1962年8月,在沈阳军区服役的雷锋同志不幸因公殉职。社会上纪念雷锋的文章络绎不绝,关注的层级越来越高,社会影响也逐渐增大。1963年1月下旬,《人民日报》编委张潮来到沈阳,要求新华社辽宁分社(即《人民日报》驻辽宁记者站)在八九天的时间内紧急采写一篇全面报道雷锋生平的通讯。甄为民带领曾报道过雷锋事迹的佟希文、雷润明等接下了任务。几人分头采访数天,很快便开始写作。由于任务紧急,而当时电传手段还未普及,他们便想了一个办法,就是定好一段就打电话向人民日报社军事记者组组长连云山发一段的方法。最终赶在1963年春节前夕完成了专稿。2月7日,《人民日报》在第二版头条位置发表了甄为民等采写的长篇通讯《毛主席的好战士——雷锋》,同时配发了评论员文章《伟大的普通一兵》和罗瑞卿的题词“伟大的战士——雷锋同志永垂不朽”。文章以生动的手笔,紧紧抓住了雷锋在平凡的岗位上“永远保持自己历史鲜红的颜色”这个突出特点,首次在中共中央机关报上向全国人民全面介绍了雷锋的事迹、言行品德、精神风貌,激励感动了无数国人,为当年3月5日毛泽东、刘少奇、周恩来等中央领导为雷锋题词起到了重要的舆论准备作用。甄为民自己也说:“没想到,不出一个月,3月5日,当时的中共中央7位政治局常委,都题词了。”

尽管身处那个特殊的年代,甄为民仍没有改变自己真实为先、敢于说话的原则。1962年,刘少奇在七千人大会上关于“三分天灾,七分人祸”的提法振聋发聩,但也引起了许多不必要的争论。同年春,为发挥新华社作为中央“耳目”的作用,甄为民与其他记者深入基层调查,采写了《关于“三七”之争的调查》,肯定了三年困难的要害就是三分天灾,七分人祸,也为这一提法提供了详实的事例支撑,为中央及时纠正农村中“左”的政策起到了一定的参考作用。

在辽宁8年的时间里,甄为民采写了诸多有关迎战特大洪水灾害、辽宁沿海水产调查、矿区建设等重点报道,其中有的引起中央领导的高度重视,有的产生了广泛的社会影响。原新华社辽宁分社编委、高级记者周保华评价道:“如果说,上个世纪60年代是辽宁分社新闻报道史上第一个辉煌时期,那么甄为民就是当时分社记者中的优秀代表,他写出的一系列新闻作品堪称那个时代的华丽篇章。”

“半路出家”的社科专家

1974年1月,甄为民调新华社贵州分社任副社长。1981年5月,在贵州工作了7年后,他终于回到了日夜思念的家乡。少小离家,归来时已两鬓斑白,但甄为民并未选择舒适的“养老”生活,而是全身心投入到了新的战场——社会科学研究。时年55岁的甄为民担任新组建的江苏省社会科学院社会学研究所所长(后兼新闻研究所所长)。在职业生涯的最后一站,他发扬理论联系实际的作风,深入调查研究,在国家社会科学“六五”重点课题“江苏小城镇研究”等一批有影响的科研成果中贡献了重要力量。

在这一时期,最让甄为民念念不忘的工作就是配合费孝通教授开展江苏小城镇研究的经历。江苏小城镇众多,形态各异,相当一部分小城镇发展成熟,为研究工作提供了客观上的有利条件。费孝通等人认为,从江苏小城镇人手研究,可以为将来中国其他地方的小城镇建设提供普遍的指导意义。

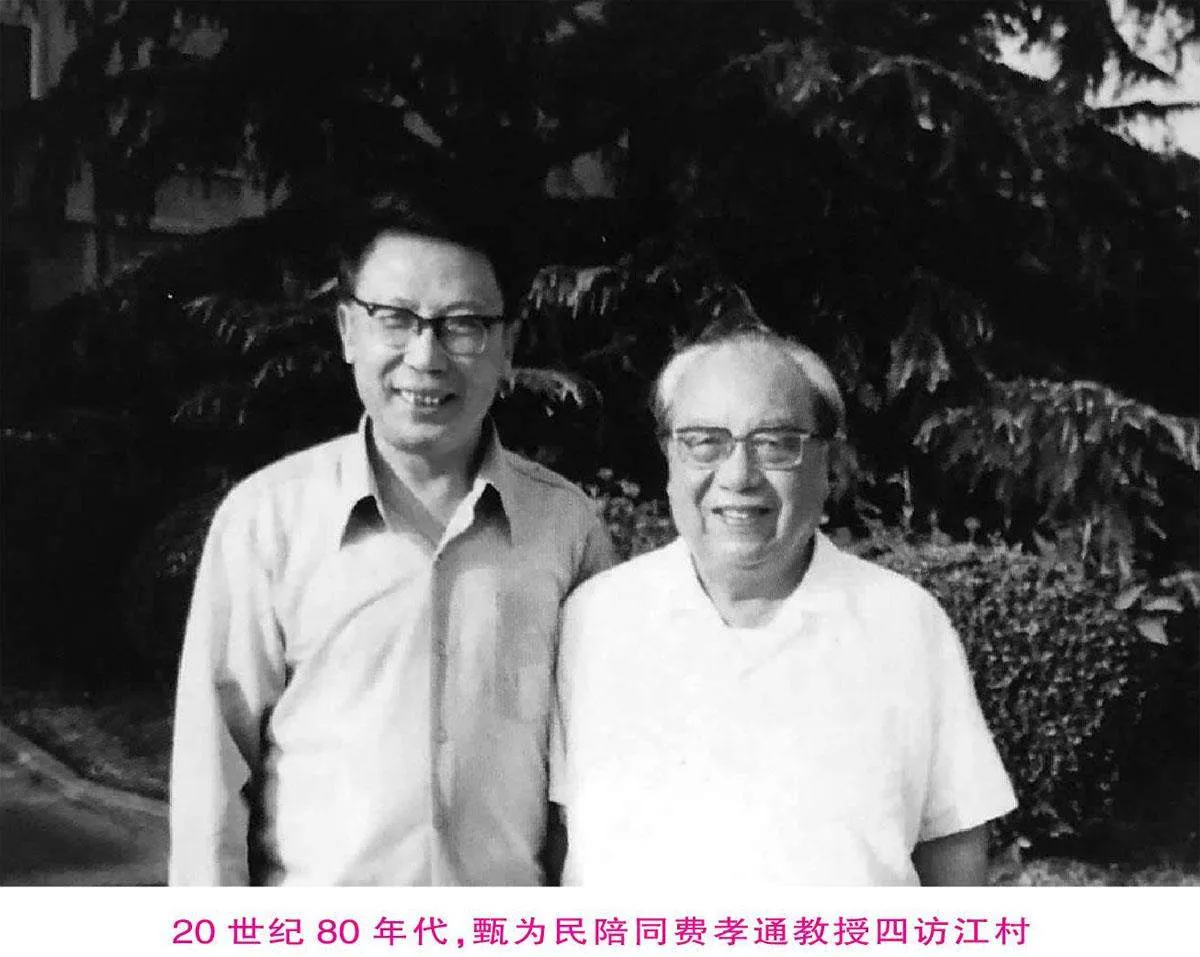

1981年8月,曾写出过不朽名作《江村经济》的费孝通三访江村(今苏州市吴江区七都镇开弦弓村),甄为民代表省社科联和社科院前往协助费老工作。在他的大力支持下,1981年12月15日,为做好酝酿中的国家重点课题“江苏小城镇研究”的前期准备工作,中国社科院社会学研究所和江苏省社科院社会学研究所等合作成立“江村社会调查基地”。在此基础上组建了来自北京、天津、上海、南京等地共16人的调查组,甄为民任调查组组长。他带领调查组在费孝通四访江村时自始至终协助工作。费老不顾高龄,四方奔走,亲自调查,给调查组成员留下了深刻印象。调查组经过43天的调查研究,获得了大量的一手资料,写成了10多篇有一定分量的论文或调查报告。

在整个课题研究过程中,费孝通对课题内容的设置、调查方法的选择,乃至调查工作的分步推进都作了详细的安排和要求,他告诉大家:“我们自己力量不大,也要挑起这副重担。江苏的事情必须以江苏为主,去挑这幅担子。”为了完成这一课题,除指导写出对全国和江苏都有指导意义的学术报告交有关部门参考外,费老还亲自写了《小城镇·大问题》《小城镇·新开拓》《从三访江村谈起》等学术名篇。这些都对甄为民的触动很大,他抓住这个难得的机遇,遇到问题随时当面请教,多次和费老作过倾心交谈。从费孝通身上,甄为民对做人、做学问的道理又多了一层感悟。他说:“对费老敏锐的思路,超人的智慧,学贯中西而又深入浅出的学风文风体会颇深,从他的多难兴邦的生平抱负和融会贯通的治学精神获益匪浅。”

在费孝通的亲自指导下,课题顺利完成。这一研究从吴江开始,到江苏全省,由点到面,由类型分析到全面普查,由定性研究到定量研究,对我国小城镇建设及城乡协调发展起到了十分重要的参考和推动作用。事后不久,甄为民写下了《爱乡土·爱祖国·爱社会学》,专文介绍费孝通治学经历和成果。在给费老审阅时,他在三个小标题“爱乡土”“爱祖国”“爱社会学”之前各加了一个我字,间接首肯了这一篇小传式的文章。

在兼任新闻研究所所长后,甄为民又分出精力主持开展了省社科重点课题“新闻传播与社会发展”,颇具新意地将社会学与新闻学相结合,相继产出《江苏读者、听众、观众调查文集》《新闻传播研究》等文集。在这一系列的实践及理论学习之后,甄为民这个新闻战线的老兵成功地转型成为一名社科专家。

听起来身兼两个所所长的甄为民应该是领导手下一批专家学者从事着“高大上”的社会科学研究,但实际上在很长一段时间他真正的下属只有两个刚毕业的大学生。人少,任务却不轻。省社科院和社科联在80年代初决定成立省社会学学会和新闻学会,而筹办的重任自然就落到了这个仅有数人的全省“最高级别的专职研究机构”,实际上就是落到了甄为民身上。两个学会同时筹建,也就是他们三人要同时对接几十家省内高校、省市部门甚至外地单位。在这么短的时期能不能完成这个任务,两个年轻人心里毫无把握。但甄为民却从未想过推脱,并用自己的行动让他们很快打消了顾虑。他既充分利用省社科院的地位资源,也毫无保留地发动自己的“人脉关系”。在当年那个联系方式有限的年代,甄为民不厌其烦地一遍遍跑上门、打电话、发公函,一个个地梳理、联系相关单位和人士,经常是满身大汗地从外面回到所里。在他们的不懈努力下,1982年6月省社会学学会成立,会员达300多人。新闻学会也于同年下半年顺利成立。这两个学会的成立,对团结省内相关领域的专家学者,推动学术研究的进步发展意义非凡,并影响至今。

2024年2月19日,甄为民在南京逝世,享年98岁。就在去世前两个月,甄为民高兴地从当地退役军人服务站工作人员的手中接过了一张退役军人优待证。8年零6个月的部队经历影响了甄为民的一生,无论身处何处,从事什么工作,军人的精气神一直引领着他,不忘初心,仗义执言誓为民。

(作者系中共江苏省委党史工作办公室宣传处一级主任科员)

责任编辑:束伟