邓小平处理中苏关系的政治智慧

2024-08-09刘庆莹

从新中国成立到苏联解体,中苏关系历经同盟、恶化、缓和、正常四个阶段。新中国成立初期,我国与苏联建立同盟关系,签订《中苏友好同盟互助条约》。这一时期,学习苏联是中国发展唯一的选择。苏共二十大后,苏联奉行霸权主义政策,妄图控制中国,导致中苏关系冷淡恶化,甚至爆发边境武装冲突。1979年《中苏友好同盟互助条约》即将到期之际,中国决定不再延长条约,并同苏方展开磋商对话,展示出中国坚持不结盟、走和平发展道路的决心。1989年邓小平与戈尔巴乔夫进行会晤后,中苏关系才宣告实现正常化。

中苏关系发展的四个阶段,邓小平都参与其中,并始终坚持维护国家利益、维护世界和平的外交原则。在中苏博弈中邓小平发挥了举足轻重的作用,展示出其特有的外交风采,展现了邓小平对世界大势的敏锐认知,以及纵横捭阖的外交艺术。

一、反对霸权主义,坚决摆脱苏联控制

由于中国共产党的诞生、发展得到苏联共产党及其实际领导的共产国际的支持帮助,邓小平对苏共及其领导人一直怀有尊敬、学习的态度。新民主主义革命时期,邓小平对苏联主要抱着学习借鉴的心态。大革命时期,邓小平在莫斯科中山大学学习时,认为苏联先进的革命经验能够指导中国革命的发展,在“来俄志愿”一栏,邓小平填写的是“学习革命工具”。抗日战争时期,邓小平指出,“我们必须更进一步地与苏联联合,并肩作战”,强调团结苏联,赢得抗日战争的胜利。新中国成立初期,邓小平主张在推进社会主义现代化事业进程中向苏联请教学习。但随着传统社会主义模式弊病的日渐凸显,邓小平发现盲目学习苏联的方法行不通。他指出,“俄文是一把钥匙,一定要提倡学,但不要勉强”。中国在探索社会主义建设道路的进程中,也由盲目跟随苏联逐渐转变为坚持独立自主走自己的新路。

1956年苏共二十大上,时任苏共最高领导人赫鲁晓夫发表了全盘否定斯大林的演说,给世界共产主义运动造成极大混乱。中国共产党综合进行考虑,针对这一事件对苏联共产党的一些观点和做法提出了善意的批评。对此,苏联表示不满,并且随着大国沙文主义和民族利己主义愈演愈烈,开始干涉中国的内政外交。1958年,苏联加紧对中国的控制,要求在中国设立长波电台和组建“联合舰队”,中国领导人断然拒绝。苏联对中国共产党坚持独立自主的立场耿耿于怀。邓小平认为苏联“在对外关系上奉行的是霸权主义的路线和政策”,必须坚决“反对苏共搞老子党和大国沙文主义那一套”。1959年苏共二十一大上,苏联领导人不断含沙射影地攻击中国内政。中苏分歧逐渐公开化、激烈化,两国关系不可避免地走向破裂。

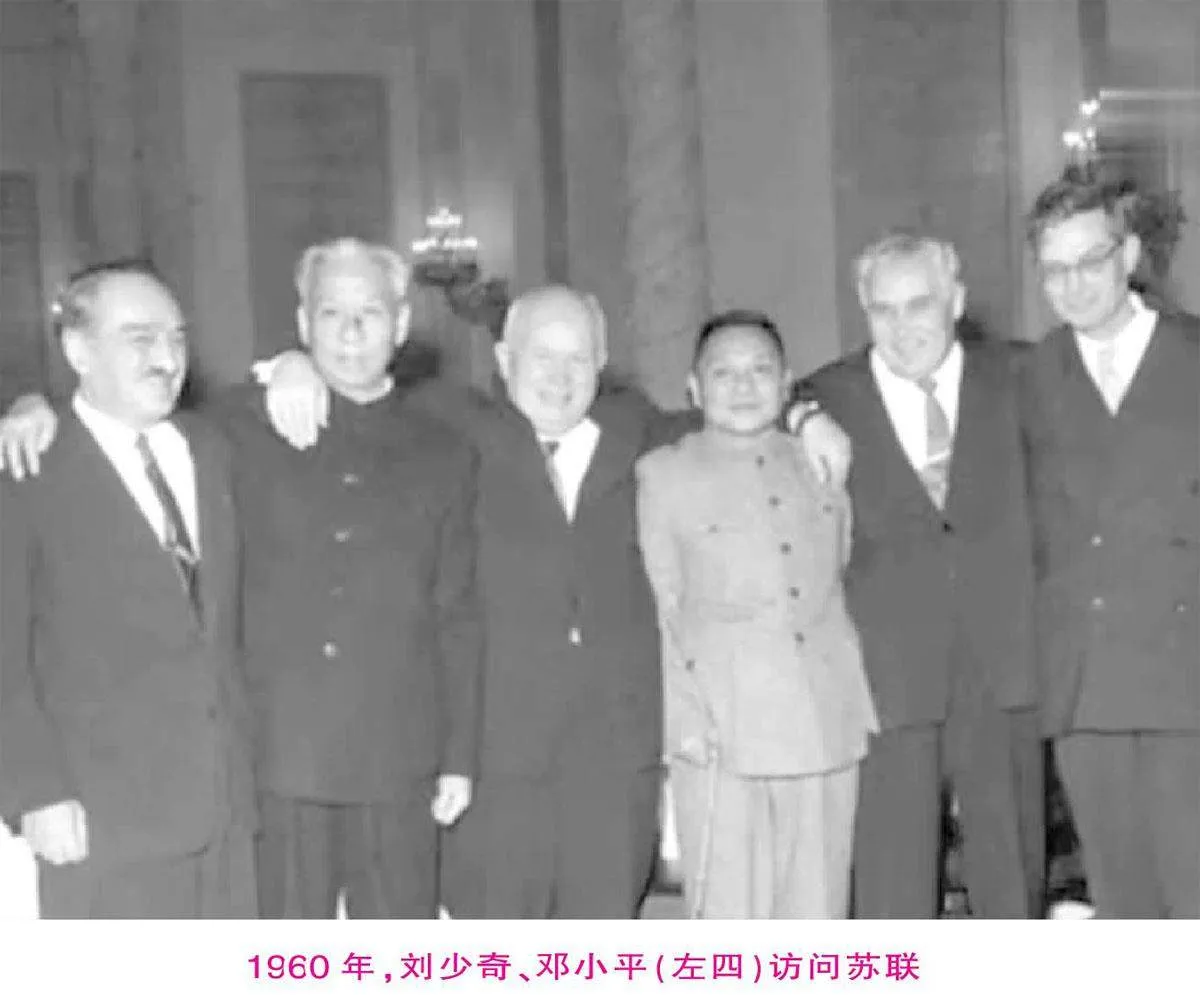

1956年开始到1966年这十年间,中苏双方对意识形态、时代主题、国际外交、国际共产主义运动总路线等问题有不同认识,并围绕马克思主义基本原理和社会主义建设具体问题展开了大论战、大辩论。邓小平深度参与其中。第一,中国共产党批评苏共的文件是由邓小平主持起草修订的。1963年中苏论战态势升级,中共中央专门成立中央反修文稿起草小组,“小组虽然组长是康生,但是实际上是邓小平同志主持的”,“写成的反修文稿都先由邓小平同志主持会议讨论修改,然后送常委审定”。第二,邓小平是中苏直面论战的中方代表。例如,1960年11月10日,在莫斯科召开的八十一国共产党和工人党代表会议上,赫鲁晓夫率先发言攻击中国。11月14日,针对赫鲁晓夫对中国共产党的攻击,邓小平公开指名与赫鲁晓夫展开争论。在会上邓小平指出,任何一个党都不应当把自己的意见强加于人,都不应当以“父子党”的态度对待兄弟党。邓小平发言时长4个小时,表明了中国遵循相互尊重、平等协商原则的态度和底线。由此可见,邓小平是中苏论战的当事人,在中苏关系中起到了举足轻重的作用。1989年邓小平会见戈尔巴乔夫时说:“我算是那场争论的当事人之一,扮演了不是无足轻重的角色。”

反对霸权主义,坚守独立自主、平等协商的原则,是邓小平外交思想的核心。1975年9月18日,德意志联邦共和国基督教社会联盟主席施特劳斯向邓小平提出中苏是否有一天会和好的问题。邓小平回答说:这只有在一个条件下才是可能的,即苏联放弃社会帝国主义政策,改变社会帝国主义的性质。也正如邓小平所言,在苏联放弃霸权主义强权外交政策后,邓小平主导缓和了中苏关系。

二、坚持多措并举,掌握中苏关系主动权

邓小平最重要的外交成就之一便是促成结束中苏20多年的严重对抗,实现两国关系正常化。1979年中国决定在《中苏友好同盟互助条约》期满后不再续约,标志着中苏同盟关系的结束,并昭示着中苏外交关系正常化的起步。历经十年的马拉松式的谈判磋商,中苏双方关系走向缓和。邓小平在这一过程中坚守原则,主动出击,坚持多措并举,掌握了中苏关系的主动权。

第一,邓小平主张要主动与苏联进行磋商会谈,多次提出建立和平共处五项原则基础之上的新型外交关系。邓小平认为,“处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式。”他强调,“不管苏联怎么变化,我们都要同它在和平共处五项原则的基础上从容地发展关系,包括政治关系,不搞意识形态的争论。”中国与苏联必须结束过去的同盟关系,要在坚持互相尊重、和平共处的前提下,发展面向未来的新型外交关系。

第二,在国际社会中,邓小平在会见朝鲜、罗马尼亚等国家领导人时,多次强调中国愿意在坚决反对苏联霸权主义的同时,与苏联在坚持和平共处五项原则的基础上发展新型外交关系,向苏联传达愿意改善关系的信息。1982年9月中下旬,邓小平在访问朝鲜期间同金日成谈到中苏关系问题。他说,我们同苏联接触主要是要使两国关系正常化。1985年邓小平在会见罗马尼亚总统齐奥塞斯库时,请他给戈尔巴乔夫带口信,明确表达了希望中苏领导人会晤的想法。1988年12月2日,邓小平对日本客人说,中苏两国没有理由不改善关系,中苏之间像50年代那种“同志式”“同盟式”的关系已经过时了,现在需要用和平共处五项原则来确定新的中苏关系。中方多次向各国“传话”,被苏联接受。缓和与中国的关系也是当时苏联所愿,正如邓小平指出,“改善中苏关系,现在苏联比我们急,它的日子也不好过。”经过双方多次磋商,中苏双方关系逐渐破冰、缓和。1989年5月,戈尔巴乔夫对中国进行了为期4天的正式访问,并与邓小平会晤。邓小平与戈尔巴乔夫的会晤是20世纪最具影响力的事件之一,标志着中苏关系的正常化。

第三,基于对国际关系的审时度势,邓小平倡导要借助外交仪式,积极创造缓和中苏关系的机会。中苏之间的对立,严重损害了双方的利益。勃列日涅夫执政晚期,意识到扭转中苏关系的重要性。1982年3月,勃列日涅夫发表演说时,对华态度有所缓和。邓小平捕捉到勃列日涅夫讲话的话外之意,中苏双方就关系正常化问题展开政治磋商。然而世事难料,在发表演说后不久,11月勃列日涅夫去世了。邓小平抓住机会,决定派国务委员兼外交部长黄华作为我国特使到莫斯科参加吊唁活动,趁此机会加强与苏联的交流,改善中苏关系。勃列日涅夫的去世拉开了“葬礼外交”的序幕。1982年到1985年三年间,苏联接连去世了三位领导人,中国皆派代表参加葬礼。这些外交活动,打破了中苏关系因多年对立形成的坚冰,双方逐渐从对抗走向合作。

在中苏磋商会谈的十年间,邓小平一直坚持多措并举改善中苏关系,掌握中苏关系的主动权,彰显了邓小平的外交智慧。

三、维护国家利益,适时改善中苏关系

在对外交往的过程中,邓小平始终坚持在和平共处五项原则基础上与各国建立友好关系,同时坚定地维护国家主权和根本利益。以此为基础,邓小平调整中国外交战略,开展了卓有成效的外交活动,使改革开放获得外部世界的认同和赞赏。20世纪80年代初,邓小平放弃中美“一条线”战略,逐步停止了与美国实际存在的战略联盟,着手推进中苏关系正常化。在中苏谈判过程中,邓小平坚持立足战略全局,强调在维护中国国家利益、反对苏联霸权主义的前提下进行谈判。

邓小平关于适时改善中苏关系的主张是有前提、有原则的,具有深刻的时代背景。此时,苏联在中亚、东亚的军事活动严重威胁到中国的国家安全。苏联在蒙古国和漫长的中苏边界线上陈兵百万;1978年苏联支持越南武装侵略柬埔寨;1979年苏联又出兵阿富汗。虽然中国并未参与这些战争,但苏联的举动对中国实行了从北面、南面、西面的包围,对我国国家安全形成了直接威胁态势。对此,邓小平指出,中苏关系正常化的前提是消除三大障碍,苏联要劝越南从柬埔寨撤军,苏方要从中苏边境地区和蒙古撤军,从阿富汗撤军,以消除对中国安全的威胁。邓小平强调,“越南入侵柬埔寨问题是中苏关系的主要障碍……只要这个问题消除了,我愿意跟戈尔巴乔夫见面”“我早已经完成了出国访问的历史任务。我是决心不出国的了。但如果消除了这个障碍,我愿意破例地到苏联任何地方同戈尔巴乔夫见面。我相信这样的见面对改善中苏关系,实现中苏国家关系正常化很有意义。”经过长期磋商,苏联同意促进越南从柬埔寨撤军,从中苏边境地区和蒙古撤军,把驻在阿富汗的苏联军队撤回国内。在邓小平的推动下,阻碍中苏关系正常发展的事件得以成功解决。这既体现了邓小平坚持独立自主、维护国家利益的原则,也体现了他胸怀天下、崇高远大的眼光。

1989年邓小平同戈尔巴乔夫会晤,强调中苏关系要结束过去,开辟未来,宣告中苏关系从此实现正常化。中苏关系的正常化,不仅使中国摆脱了两极世界格局限制、扩展了国际活动自由度、赢得了外交主动权,而且解放了思想,避免了中苏政党之间的意识形态竞争,改善了中国安全环境,为中国内政外交的繁荣发展奠定了坚实的基础。

(作者系华东师范大学马克思主义学院博士研究生)

责任编辑:侍晓莎