邓小平交出“进城赶考”的答卷

2024-08-09侯立新

随着解放战争的推进,党政机关从农村进驻城市。马上能打仗的共产党人面临着马下要治国的考验。在面对城市管理和建设这一新的历史课题时,邓小平强调以史为鉴,要求党员干部经受住进城的各种诱惑和考验,永葆共产党人先进性。他高度重视抓班子、带队伍、稳人心、谋发展,针对城市接管和建设面临的新情况、新问题,深入调查研究,提前思考谋划,抓住关键要害,对城市管理和建设工作进行了开创性的探索,积累了宝贵经验,至今仍具有重要的历史和现实意义。

在接管邯郸中初步探索城市管理经验

教育干部继续发扬革命精神,克服享乐思想。1945年10月4日,千年古城邯郸城解放,这是抗战结束后中国共产党在华北解放的一个较大城市。1946年3月,晋冀鲁豫党政军机关进驻邯郸市。随着环境的转变,部分官兵认为“和平民主建设新阶段”已经到来,错误地认为战争即将结束,产生了厌战情绪和贪图享受的思想,不少人申请到后方或地方工作。邓小平对这一现象高度重视,在3月15日的晋冀鲁豫高级干部会议上,他分析了当时的形势。18日,他指示《新华日报》(太行版)发表文章《边区周围国民党军队两个月攻我三百多次》。22日,主持中央局作出了《关于时局与任务给各区党委、军区、纵队的指示》,严厉批评和平麻痹的思想倾向,揭露国民党进攻解放区,破坏民主进步的群众运动的暴行。指出:“李自成进北京不是整军经武,准备打击新的敌人,而是贪图富贵,内部争权夺利,结果失败了。历史的教训不可不接受。”25日,邓小平在邯郸市举行的晋冀鲁豫边区参议会一届二次会议上作了《目前政治形势的报告》,参会的党内外人士受到一次深刻的教育。6月10日,邓小平在晋冀鲁豫军区高级干部练兵会议上再次强调:“2500年前,赵武灵王都知道要胡服骑射,进行适应战势的军事改革。我们共产党人,更应该懂得实施战略转变的重要意义,要丢掉和平幻想,准备进行严重的斗争。”这一时期邯郸是作为一个战略要地进行经略的。

发扬艰苦奋斗作风,恢复和发展邯郸城市经济。晋冀鲁豫中央局进驻邯郸时,邯郸城满目荒凉,百业凋敝,百废待兴,百姓生活十分困苦。随着邯郸城的解放,四省交界处的人群开始在邯郸聚集,人口剧增,吃饭都成了问题,党政机关和部队官兵生活也极端困难。为了和邯郸人民一道度过这艰苦岁月,在邓小平的倡议下,迅速展开了一场生产节约运动。邓小平带头制订个人生产节约计划,并公布于众,自觉接受群众监督。邓小平经常挤时间与中央局直属机关干部一起荷锄挑担,参加机关生产。在他的带动下,至5月底,中央局直属机关开垦荒地110亩,并开展了运输、纺棉花等副业生产,弥补了生活和其他方面的不足。邓小平等机关领导坚持和干部战士同吃同住,不搞任何特殊,主动放弃干部待遇,取消中央局直属机关首长小食堂。他倡议节省“一粒米、一度电、一张纸、一双鞋袜”,不仅弥补了经费不足,而且极大改善了干群关系,改进了工作作风,减轻了人民负担。

克服群众工作中“左”倾错误思想,结成广泛统一战线。邯郸解放初期,店铺、作坊仿效农村“雇佃贫”(雇农、佃农、贫农)运动的做法,掀起了“工店徒”运动,随意揪斗掌柜、东家,清算他们的财产,提出增资、缩短工时等不切实际的要求,致使部分工商业者关门歇业或携资外逃,居民生活受到严重影响,人们甚至连一些日用品也买不到,更不要说生产工具了。这种“左”的做法,引起中央局高度重视,邓小平亲自出面进行纠正。1946年3月26日,邓小平在邯郸主持中央局制定《关于进一步发动群众工作的指示》,指出:“要放手发动城市的工人、店员、城市贫民和小资产者结成广泛统一战线,展开反奸清算斗争。”针对我党干部缺乏城市管理经验,照搬农村做法,不懂劳资两利的政策等问题,4月下旬,邓小平再次严肃指出:“我们做城市工作的,是否犯了把农村一套搬到城市的毛病?我们做工人运动的同志,是否懂得劳资两利发展生产的方针?是否有要求过高妨碍繁荣经济的毛病?”5月4日,中央发布土改指示后,农民运动轰轰烈烈开展起来,随着运动的深入,农民不仅要分土地、分浮财,还要求分地主的工商业。在这一关键时刻,邯郸市委提请邓小平同志作指示。邓小平以井冈山土改中注重保护工商业为例,严肃指出:“土改中千万不要斗了工商业,只顾眼前,不顾后果,是要吃大亏的。”根据中央局的指示和邓小平的讲话精神,邯郸市委果断停止了“工店徒”运动,制定了《市政建设方针》,使邯郸市的经济走上了恢复和发展的轨道。时任邯郸市长王悦尘曾感慨地说:要不是小平同志这句话,邯郸或许要变成农村了。邯郸人称颂说:“小平同志一句话,保护了邯郸一座城。”

高度重视意识形态,发展城市文艺事业,提升宣传工作平台。随着晋冀鲁豫边区党政机关迁入邯郸,一大批著名的文化艺术界人士陆续汇聚邯郸。他们当中过去曾从事文化工作的,以及在新闻出版部门或文化团体供职的人们,被称为“文化人”。邓小平对他们非常关心,给予很多鼓励。1946年4月13日至16日,邓小平出席晋冀鲁豫边区文联和晋冀鲁豫边区文协成立大会,他要求文艺工作者在这片土地上垦荒、播种,创作更多优秀作品,丰富人民群众文化生活。边区文联、文协成立后,积极开展活动,组织文艺演出、翻身诗歌创作、翻身诗歌漫谈会,举办展览等文化活动。军区政治部在邓小平的倡导下编撰了剧本《十八天的江山》,告诫人们以史为鉴,居安思危,保持斗志。邯郸解放后,邓小平、刘伯承提出:有了稳固的解放区,就要办一张自己的大报。中央局决定筹建中央局机关报,任命张磐石为社长兼总编辑,报社人员主要从《新华日报》太行社抽调。1946年5月15日,《人民日报》正式创刊发行。创刊典礼在邯郸中学礼堂举行,邓小平和边区主要领导出席典礼并题词祝贺。邓小平把毛泽东提出的“为人民服务”题赠报社,作为办报宗旨。毛泽东听说后,欣然为其题写报头。全面内战爆发后,邓小平在戎马倥惚中仍然非常关注《人民日报》。1947年5月15日,在《人民日报》创刊一周年之际,邓小平再一次为《人民日报》题词:“集中意志,集中力量击败蒋介石,争取民族解放和人民解放事业的最后胜利!祝贺人民日报一周年。”

审时度势逐一破解大城市接管难题

为实现工作重点转移,邓小平深入思考,精心谋划城市群解放和管理问题。到1948年下半年,刘邓大军已先后解放和接管了华北和中原的一些大中城市,但由于战事的推进,没有时间停下来专门研究城市管理问题。1949年3月5日至13日,中共七届二中全会在西柏坡召开。毛泽东在3月5日的报告中,阐述了在全国胜利的局面下,党的工作重心由乡村转移到城市的必然性。下午讨论毛泽东的报告时,邓小平重点对党的工作重心由农村转到城市的问题作了发言。他说:“我觉得城乡问题,每一个革命时期都提到过。大革命以前,我们不要农村,城市又要得不好。大革命失败后,我们依靠农村,目的在于拿到城市。现在拿到了城市,我们应城市领导乡村,否则会犯错误。”邓小平认为,拿到城市,才能实现对农民的领导,实现工农联盟,实现新民主主义转到社会主义。有了城市,工作重点应转到城市,这是关系革命成败的战略问题。3月14日,中央决定:邓小平为中共华东局第一书记,华东军区第一政治委员。华东局管辖范围有上海、南京、杭州、芜湖、镇江等大城市。在当天的座谈会上,邓小平谈到部队渡长江后的新区筹粮办法、城市筹款办法、货币使用方法,并着重谈了如何接管上海的工作。3月31日,邓小平亲自草拟了《京沪杭战役实施纲要》,毛泽东和中央军委很快复电批准。百万雄师突破长江防线,先后解放南京、上海、杭州及苏、皖、浙、赣等广大地区。

为建设人民新南京,加强政策纪律教育,实现在组织上、思想上、政策上会师。攻占南京,百废待兴,工作千头万绪,接管好这座城市,干部是决定因素。邓小平把南下干部和当地地下党干部的会师当作“第一关键工作”来抓,努力使两方面干部迅速团结、融合起来,统一思想和行动,做到不仅在组织上会师,而且在思想上、政策上“会师”。1949年5月1日,邓小平、刘伯承、陈毅和中共地下党南京市委书记陈修良在南京“国民大会堂”主持召开南下干部和地下党干部会师大会。邓小平在大会上,要求广大干部认真学习毛泽东思想,学习党的七届二中全会精神,统一意志,统一步调,担负起新形势下的新任务,指出:“进城后,一定要警惕糖衣炮弹的袭击,犯了错误对不起先烈,就应该到雨花台去检讨。”希望南下干部和地下党干部互相团结,相互尊重,互相学习,互相帮助,共同做好接管南京的工作,为建设人民的新南京作出新贡献。

南京解放后,国民政府留下的众多公务人员、警察、工勤等人员,他们当中不乏具有一技之长的人,对于推动城市顺利接管、提供城市管理经验作用不言而喻。为了做到人尽其才,保持城市接管顺利稳定,邓小平指示,除怙恶不悛的战争罪犯和罪大恶极的反革命分子外,凡属国民党中央、省、市、县各级政府大小官员,“国大”代表,立法、监察委员,参议员,警察人员,区、乡、镇保甲人员,凡不持枪抵抗、不阴谋破坏者,一律不加俘虏,不加侮辱。这些人中,凡有一技之长而无严重的反动行为或严重劣迹者,人民政府准予分别录用。因此,南京市的接管工作得以顺利进行,市政建设很快打开局面。

南京拥有众多城市文物和名胜古迹,但接管过程中,遭到一些战士无意间的损毁或破坏。邓小平和刘伯承为此通令全军,要求广大将士在今后的工作和战斗中要注意保护当地的文物和名胜古迹。南京军管会特意两次发出通知,要求注意保护文物和名胜古迹。南京的部队和各级干部倍加爱护历史文物,有的还进行了初步维修。这一做法得到国际舆论的称赞。

为攻占和接管上海精心准备,把尽快恢复经济作为重中之重。上海是中国第一大城市,能否顺利攻占上海,并保护好、接管好上海,关系到全局的发展。为做好攻占和接管上海的准备工作,1949年5月6日,邓小平和陈毅率总前委移驻江苏丹阳。邓小平和陈毅经常在一起研究如何顺利攻占上海又完整地保留上海的办法,苦心孤诣地谋划。他们还专门把刘伯承、谭震林、粟裕等请到丹阳来,一起精心研究,不断修订、补充完善作战计划。邓小平根据南京接管工作的经验,指示干部部门对接管干部进行人民解放战争的形势、任务教育和接管工作的政策、纪律教育,要求部队和接管干部认真学习《约法八章》《入城三大公约、十项守则》,为顺利接管上海提供了重要的组织和制度保证。在接管上海准备工作细节上,邓小平考虑得非常周密,譬如拟定接管上海各种组织机构的命令、印制军管会命令和军管会代表的任命书、刻制各种印章等,都亲自过问。5月10日,邓小平在丹阳致电毛泽东,就接管上海的准备工作报告说:“近日我们对外交纪律、入城守则、金融问题等等已有具体规定,对进上海的准备也较为细密。今后毛病可能少出一些,出了毛病也可能纠正得快一些。”5月26日,邓小平率总前委、华东局机关和大批接管干部,在枪炮声中乘火车到达上海。由于部署得当,作战部队严格执行纪律,27日,上海基本完好地回到人民手中。

上海接管工作全面展开后,邓小平考虑最多的是如何尽快恢复经济的问题。他强调要发挥各方的主观能动性,在工作中不要给予太多条条框框限制。针对当时美国对我多方限制封锁的实际,邓小平代表华东局向中央建议:在内部政策上强调自力更生,依靠自己的力量解决经济困难;在外交政策上采取“一边倒”,倒向苏联等社会主义国家阵营。毛泽东对邓小平的报告和建议给予充分肯定。

开创性地探索建设和发展大西南

高度重视干部队伍建设,为解放和建设大西南提供坚强组织保障。解放大西南,一个十分突出的问题是干部不足。按照中央的方案,从二野用在南京的干部抽出一部分,从上海、杭州、苏州、无锡等地抽出一部分人、职员及知识分子成分的党员,从其他解放区抽调一部分新、老干部及川干队的同志,仍然还缺一万多名干部。1949年6月,邓小平在南京召开的二野前委会议上提出组建“中国人民解放军西南服务团”。他说:“解决西南干部缺额的计划,我们要结合自己的具体实际,创造性地去执行。刚解放的南京、上海、苏州、无锡、杭州等地区,经济文化较发达,是出人才的地方,就在这些地区招收一批进步的大中学生和技术人员,以他们为主体,再配以老区干部为骨干。随二野进军大西南,以适应今后解放西南、建设西南的需要。”到9月13日,编人西南服务团序列人员共达1.7万多人,形成“八方风云会金陵”的生动景象。为提高西南服务团干部政治觉悟和思想政策水平,邓小平主持审定《西南服务团章程》和《集训方案》,多次给服务团干部、学员讲话、作报告,进行形势和政策教育,提高政策理论水平和思想道德修养。10月初,服务团从南京出发,分三路先后分别抵达贵阳、重庆、昆明。这1.7万多名干部后来为解放大西南、建设大西南作出历史性贡献,一些人在解放西南及剿匪、征粮、土改等斗争中牺牲,长眠在西南的土地上。

毫不放松思想作风建设,以崭新的面貌进城赶考过好胜利关。进军大西南的任务下达后,二野部分指战员出现了一些不良的思想情绪。一些人畏难怕苦,部队还出现了发牢骚、说怪话、闹待遇、本位主义和无组织无纪律甚至擅自离队的现象。针对部队中暴露出来的不良思想倾向,邓小平多次在各种干部会议上讲话、作报告,联系广大指战员的思想实际,进行思想政治教育和动员。9月5日,二野前委向全军各级党委及各级首长发出《关于克服不良倾向的指示》,要求广大指战员忠实于党的事业,忠实于人民的事业。号召全军克服困难,为夺取全国胜利作出新的贡献。

西南解放后,一些机关和部队进驻城市,主要任务由军事斗争转入城市接管。部分干部思想发生微妙变化,开始滋生居功自傲、贪图享乐的思想,有些甚至出现脱离群众的倾向。一些机关干部进城后四处忙着找楼,挑好房子住,这引起邓小平严重关切。他召集机关领导到他家开会,大家看到,邓小平和刘伯承两家合住一套房子,都认识到自己存在的和平享乐思想不对,纷纷把房子退了。1950年1月12日,刘邓发出认真检查和纠正享乐思想的通知,要求干部以身作则,严格律己,不设私人公馆,房子挤着住,集体办伙食。邓小平一再告诫同志们不要脱离群众,不要被胜利冲昏头脑,不要迷失方向,要严守党的纪律,维护党的声誉,一切服从人民利益,永葆党的纯洁性。从严治军,从严治党,是刘邓大军在战争年代克敌制胜的法宝,也是他们进城赶考,过好胜利关的一条重要经验。

坚持和发展统一战线,团结一切可以团结的力量共谋发展。1949年11月30日,重庆解放。由于解放军攻势神速,蒋介石破坏重庆的计划大多来不及实施,重庆的工业设施基本完好地得以保存。这对人民解放军入川部队依托重庆供给、经营全川创造了极为有利的条件。后来,邓小平给中央的报告中,特别谈到“重庆工业得以挽救,这是比之消灭敌人更为重大的胜利”。针对西南解放前,许多国民党将领和军政人员彷徨不定的情况,邓小平和刘伯承、贺龙等重视开展政治攻势和策反工作,向西南各省国民党军政人员提出“四项忠告”,大力宣传共产党对待起义投诚人员的有关具体政策。在切实有效的统战工作的影响感召下,西南各地国民党残余部队将领纷纷率部起义。进军西南前,邓小平就强调,要做好工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级四个“朋友”的统战工作。后来又进一步扩大了“朋友”的范围,提出:“朋友就是工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级,少数民族、海外华侨和其他爱国分子。”邓小平非常重视党外民主人士的民主协商和团结合作。西南军政委员会,6位副主席中就有熊克武、龙云和刘文辉三位党外民主人士,各部门正副部长级的职位中党外民主人士占到三分之一。他经常强调,“党员与非党员合作不好,统一战线就不能巩固,就会使自己孤立起来,就会做不好工作。”在邓小平的决策和领导下,增进了西南各民主党派各阶层各界群众的大团结,凝聚成共同建设发展西南的强大力量。

坚持人民利益高于一切,努力创造安定有序的生产生活环境。城市回到人民手中,管理和建设城市也必须依靠人民群众。邓小平坚持走群众路线,善于集思广益。1949年12月8日到18日,邓小平和刘伯承组织召开了各界代表座谈会,听取他们对接管、改造和建设城市的意见建议,动员各界群众参与到城市改造和建设中来。1950年1月4日,在重庆的一次接管干部代表会议上,邓小平特别强调要依靠工人阶级。重庆工人群众被广泛发动和组织起来,护厂护店,协助接管工作,在工矿企业恢复发展生产中发挥了积极作用。

由于历史原因,西南地区长期以来封建势力根深蒂固,民族隔阂深,经济和文化落后。加上蒋介石集团逃离前制造的各种矛盾,给西南留下一个经济萧条、物资匮乏、物价飞涨的烂摊子。进驻重庆后,邓小平重拳出击,大力整治恢复金融秩序,成立人民银行,提升人民币信用度;紧急调拨生活必需品,稳定物价,抑制通货膨胀;加强市场管理,粉碎敌特捣乱,迅速恢复和建立起稳定的国营和公私合营经济。

西南解放后,大量的起义投诚部队、被俘国民党人员、旧政府人员和旧职员急需教育改造和安置。邓小平认为管理好城市、建设好西南才是后面“真正的战争”,概括地提出了改造“九十万”(教育改造起义投诚与俘虏的国民党军队九十万人)、发动“六千万”(组织发动西南七千多万人口中的百分之九十的基本群众)和提高“六十万”(提高西南地区现有的六十万部队的质量)的任务。为解决城市200多万人的吃饭问题,邓小平深入调查研究,及时总结经验,制定了比较科学完善的征粮措施方法,并针对征粮过程中遇到的匪患问题,一体推进征粮和剿匪工作。到1950年底,共歼匪55万多人,投降自新近30万人。毛泽东致电嘉奖西南剿匪部队:“路线正确,方法适当”,“成绩极大,甚为欣慰。”

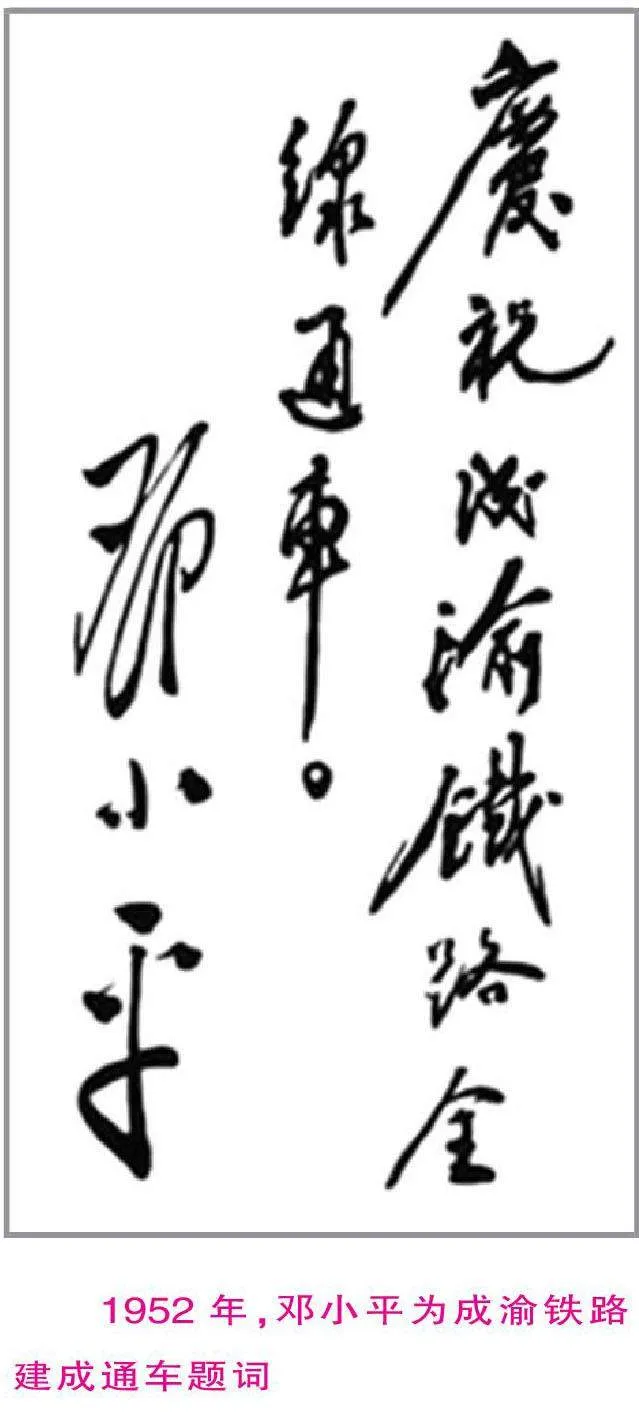

兴建成渝铁路带动百业发展,交出进城赶考的满意答卷。蜀道难,难于上青天。西南地区交通不便,是政治、经济、文化发展落后的原因。大城市工业结构不合理,是制约城市发展的又一个重要因素。以重庆为例,工业规模虽然很大,但结构单一,许多大型企业原料主要来自外国,城市接收后因原料和市场链中断,不得不停产。兴建成渝铁路是四川人民多年的梦想,也是恢复生产,带动百业发展的重要举措。1949年夏天,邓小平在上海向专家征询兴建成渝铁路的意见,并托人物色兴建成渝铁路和发展重庆轮船制造业的技术人才。12月,邓小平在主持西南局常委办公会议上,做出了“兴建成渝铁路,造船修建码头”的决定。这一决定的实施,不仅调整了重庆等大城市的工业结构,还将促进重庆和西南许多国营和私营工业生产的恢复和发展。1952年7月1日,成渝铁路正式通车,这是新中国自己设计修建的第一条铁路,为西南铁路网建设的开端,为成渝双城经济圈建设打下了基础。在推动了西南经济的恢复和发展的同时,赢得了人民对中国共产党和人民政权的信任和拥护,是邓小平进城赶考交出的一份漂亮答卷。

2019年4月,习近平总书记视察重庆讲话指出:“邓小平同志在这里领导中共中央西南局进行了大量开创性工作。”邓小平在大西南的城市工作实践中,坚持一切为人民,一切服从人民利益,做了大量卓有成效的开创性工作,为国民经济恢复、社会主义改造和社会主义建设积累了宝贵经验,对建设中国特色社会主义具有重要现实意义。

(作者系中共广安市委党史研究室原主任、邓小平研究中心原主任)

责任编辑:束伟