小学度量单位内容结构化教学的实践研究

2024-08-09应丹平

[摘 要]度量单位是量与度量教学的重要组成部分,是进行测算的基础。然而,在教学度量单位时,部分教师会忽视其产生的必要性、具身性、属性差异和累加推算。这些忽视会造成教学定位不准、学生感悟不深、素材不简与思维不突出等问题,阻碍了学生量感的有效培养。文章从度量教学内容的结构入手,围绕度量单位的核心教学,从其必要性、具身性、度量属性和累加推算四个维度,通过顺应同化、直观归纳、类比反思、操作辨析策略来真正落实量感培育。

[关键词]结构教学;度量单位;量感培育

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)20-0052-04

度量单位的学习贯穿整个小学阶段。虽然生活中经常见到度量单位,但它具备抽象性,这种抽象性增加了教学难度,需要学生去体验与感悟,才能使度量单位的学习达到省时高效的目的。笔者对度量单位教学存在的一些问题进行了分析,并就如何优化作了一些思考。

一、厘清结构,解读度量单位的教学内容

(一)度量单位在小学阶段的整体结构

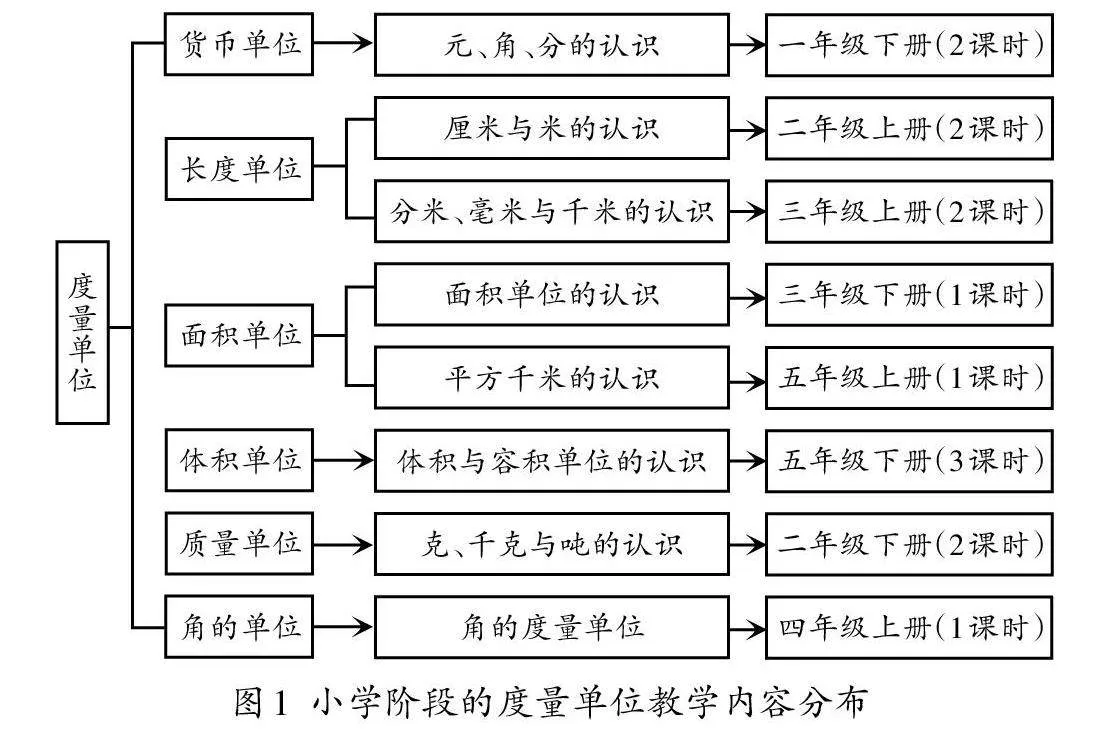

在小学阶段中,度量单位的新课教学内容如图1所示。

从图1中可以发现:不同度量单位的教学分散在小学的二至五年级;长度单位与面积单位分两次教学,并采用螺旋上升编排的方式分散教学难点。

(二)度量单位在每一课时的序列结构

度量单位教学的核心是标准,由于这个标准是一个度量单位,因此教学要围绕“标准的产生、建构、叠加、属性与应用”展开。在这个过程中,标准的产生需要学生感悟,同时标准的建构是教学重点,度量单位的叠加是标准的建构,然而标准的属性是教学的难点。

(三)度量单位在学习历程中的思维结构

学生在生活中虽然经常接触到度量单位,但他们的度量单位经验积累仍比较单薄,如果只借助学生的生活经验进行教学会有一定的难度。教师应从学生的思维框架入手,以学生的生活背景为基础,借助有效的操作活动,通过丰富的思维与想象帮助学生建立起度量单位概念,进而形成“感悟→体验→比较→理解→建构”的学习环节。

二、度量单位教学中存在的问题分析

(一)对度量单位产生必要的忽视,使教学重点偏离

教学经常是平均用力,但对度量单位的教学来说,一个标准的建立是重点,其中包括丰富的操作、体验与感悟,如果花大量的时间让学生练习,那就会本末倒置。如有教师在执教面积单位时,先让学生通过书本了解1平方厘米、1平方分米和1平方米的大小标准是如何确定的,再让学生通过大量的练习来巩固该知识。这种教法会让学生缺少对为什么需要不同度量单位的体验和感悟。

(二)对度量单位具身体验的忽视,使教学流于形式

对标准的建构需要学生多种感官的参与,才能使学生在操作与体验活动中建立起标准的表象,而不是让学生的操作和体验流于形式,为操作而操作,为体验而体验以及忽视教学后的反馈。如学生在找1分米长的物体时,列举了开关插座的宽度,教师却不知如何引导;当学生说1厘米长的物体时,列举了蚂蚁的身长,教师却无法判断对错。学生列举的物体都可建构标准的表象,教师这时可以引导学生用手势表示长度,让学生回到身体上存在的“尺”,从而形成学生的具身体验。

(三)对度量单位属性差异的忽视,使教学疲于应付

度量单位的教学需要丰富的素材,但不能贪多。如有教师教学“克与千克的认识”时,给每个小组都准备了水果、盐、饼干等大量的素材,结果学生一会儿摸水果,一会儿拿盐,导致教学花了大量时间,学生的体验却依然不到位,也没有真正感悟到1克有多重、1千克有多重。可见,素材多并不等于体验深刻,简化素材,使素材突出度量属性才是必要的。

(四)对度量单位累加推算的忽视,使教学困在记忆里

由于度量单位属于概念教学,因此有教师便认为教学这部分内容重在让学生记忆。如在教学面积单位时,只让学生多背诵1平方厘米、1平方分米及1平方米的概念,不引导学生思考为什么要用正方形来给面积单位下定义;只让学生多记忆面积单位的进率,不引导学生思考相邻面积单位的进率为什么是100。这样的教学,学生往往处于被动接受知识的状态,既缺少学习主动性,也缺少思维深刻性。

三、优化设计,提升度量单位教学的实效

度量单位的教学应借助知识结构体系和对存在的问题对症下药,才能使教学有效。对此,笔者围绕度量单位的核心教学,即通过必要性、具身性、度量属性和累加推算,让教学内容变得结构化,从而真正落实学生量感的培育。

(一)顺应同化中感悟度量单位产生的必要

1.顺应矛盾冲突,感悟度量单位的必要

【教学片段1】统一长度单位的必要

师:我想知道这张照片的宽度(图略),请同学们利用手中的物品量一量。

生1:我用水彩笔来测量,照片的宽度有水彩笔的一半那么长。

生2:我用橡皮来测量,照片的宽度有两块橡皮那么长。

生3:我用发夹来测量,照片的宽度和发夹一样长。

师:照片的宽度是不变的,现在却得到了半支水彩笔的长度、两块橡皮的长度和一个发夹的长度三种答案,那照片的宽度究竟有多长?大家测量的结果不一致,怎么办?

生4:在测量之前应统一单位。

本案例中,让学生体会统一单位的必要性是“厘米的认识”这一课的重要目标。从学生的生成性资源来看,三个学生用不同的工具测量,得到了不同的结果:半支水彩笔的长度、两块橡皮的长度、一个发夹的长度。用“照片的宽度究竟有多长?”这一问题引发矛盾冲突,使学生在思辨中体会到需要统一单位长度的必要,进而内化1厘米的概念。

[设计意图]教师安排学生用不同的工具去测量同一个物体,使测量单位呈现为半支、两块、一个,得到的不同结果使学生产生矛盾冲突,这才是真正的有效教学。

2.同化顺向迁移,感悟度量单位的必要

【教学片段2】统一面积单位的必要

师:如果让你比较两个图形的面积,你会怎么比较?

生1:用眼睛看。

生2:量一量。

师:我们已经学过测量物体的长度可以用长度单位1厘米去测量,那么物体面积的大小应该用什么单位去测量呢?

生3:可以先在图形中画方格,再数出方格的数量。

(教师让学生自主画方格,并数方格,结果学生得到的方格数各不相同)

生4:对于两个图形面积的大小,大家得到了不同的结果,为什么会这样呢?

本案例重在凸显统一面积单位的必要性,教师不仅引导学生用方格去度量,还通过不同结果引发矛盾冲突。借助长度测量需要统一单位的体会,使学生学会了正向迁移,从而自然地感受到了面积测量也必须统一单位。

[设计意图]通过不同标准进行度量,辅以操作活动,在充分调动学生已有经验的同时,也让学生感悟到要用统一的标准来度量。这样的设计有效培养了学生的思维。

(二)直观归纳中感悟度量单位的具身标准

1.多维直观体验,感悟度量单位的建立

直观感知的方式有多种,在建立度量单位的表象时,一般会采用看、摸、掂等方式。

【教学片段3】1厘米表象的建立

师(手动示范):这是一根1厘米长的小棒,用两根手指夹住小棒的两端。现在抽出小棒,手指保持不动,两根手指之间的空隙就是1厘米了。

师:不用小棒,请你用两根手指比画1厘米有多长。再把小棒放回你所比画的手指的位置,看看是不是刚刚好。

(教师引导学生重复这一动作,直至学生对1厘米长度的感觉越来越准。)

[设计意图]这一环节突出“看”,并采用动手的方式将“看”这一动作做足。学生在不断地夹1厘米长的小棒,再拿掉小棒比画的过程中,逐步建立起了1厘米表象的初步感知。

2.回归具身标准,感悟度量单位的模型

【教学片段4】1厘米的实际感知

师:我们身边还有哪些物体的长度大约是1厘米?

生1:蚂蚁。

师:你能用手比画你看到的蚂蚁有多长吗?能不能在身上找一找有没有这样的1厘米。

师:用1厘米长的小棒比一比,哪根手指的宽度最接近1厘米?

(学生自主比画)

师:你们找出的这些“1厘米”都是我们身上的“尺子”。

类比感知就是进行类比联想。通过“两根手指夹1厘米长小棒的两端→拿掉小棒,比画1厘米的长度→再用小棒检验→列举身边(或身上)1厘米长的物体并比画出来”这四步设计,能帮助学生直观感知与类比感知1厘米的表象。

[设计意图]结合学生的年龄特点——形象思维为主,采用直观感知的方式建立1厘米的表象,并通过“看”“比画”的方式使1厘米这一表象形成烙印。

(三)类比反思中感悟度量单位的属性差异

度量单位都有它的本质特征,这种本质特征也就是它的属性,教学中教师要让学生体会它的本质属性。

【教学片段5】“秒”属性的理解

(教师播放两段音乐后提问)

问题1:刚才播放的两段音乐哪段长?估计每段音乐有几秒?

(让学生理解“秒”是时间单位,且时间是有长短的)

问题2:第二段音乐比第一段音乐长几秒?两段音乐一共有多长?

(让学生理解时间既可以比较长短,也可以叠加)

问题3:如果让你在钟面上表示出40秒,你准备怎么表示?

(让学生理解秒针不管从几开始,只要走了8大格,就是40秒。)

问题4:教室钟面上的40秒和你家钟面上的40秒一样长吗?

问题5:杭州的40秒和北京的40秒一样长吗?中国的和外国的呢?

本案例意在让学生理解时间不会因位置、对象的不同而不同,这个标准是不会改变的。

[设计意图](1)材料有效类比,感悟度量单位的本质属性。教学的材料在精不在多,“精”能让学生对知识的理解更深入。这个教学案例仅利用两段共长40秒的音乐(第一段15秒,第二段25秒),不仅帮助学生巩固了秒的表象,还帮助学生理解了时间单位的属性。(2)问题有效反思,感悟度量单位的差异性。教学过程中,教师不只呈现有效的学具,还需要有效的问题进行引领。在这个教学案例中,教师基于5个核心问题,让学生自然而然地感悟到了度量单位的属性。

(四)操作辨析中感悟度量单位的累加推算

1.实践操作活动,感悟度量单位的累加

度量单位的教学,特别是度量单位的叠加教学离不开操作活动。操作活动能为学生理解度量单位之间的进率提供服务。

【教学片段6】几厘米的认识

师:我们已经知道1厘米有多长了,那2厘米有多长呢?

生1:2厘米就是2段1厘米长的小棒摆成一行的长度。

师:你怎么知道你摆的就是2厘米呢?那3厘米、4厘米有多长呢?

(引导学生通过摆一摆,知道几个1厘米就是几厘米)

师:现在再来估一估,这张照片的宽度大约是几厘米?

(学生估的答案不一)

师:谁估得更准呢?请用1厘米长的小棒去量一量照片的宽是多少。

生2:照片的宽是6厘米。

[设计意图]在学生建立了1厘米的表象并能用小棒摆出2厘米后,教师通过“你怎么知道你摆的就是2厘米呢?”这个问题,引导学生体会单位的叠加——2个1厘米就是2厘米,再迁移到3厘米、4厘米等。几厘米的认识过程就是1厘米这个单位不断叠加的过程。同时,教师通过设计一些物体让学生估一估长度,能有效加深学生对1厘米的表象认识。

2.质疑辨析活动,感悟度量单位的推算

数学课堂需要培养学生的反思能力,而比较与辨析是反思的有效手段。因此,度量单位的教学需要关注学生的比较和辨析能力。

【教学片段7】认识尺子的产生过程

师:1厘米长的小棒确实很有用,但在测量更长的物体时,摆小棒就不是那么方便了,要怎么办呢?

生1:先把1厘米长的小棒一根根粘起来,再去测量更长的物体。

(学生开始动手粘贴)

师:现在请用粘贴起来的小棒去测量数学书的宽度。测量过程有什么不方便吗?

生2:需要去数有几个1厘米,比较麻烦。

生3:在上面标上1,2,3,4等数字会更方便。

师:标上数字后的小棒就和我们的尺子很像了。在生活中,人们就是这样一点一点、一步一步地创造和发明了尺子,给我们的测量带来了很大的便利。

[设计意图]尺子在日常生活中很常见,如果让学生直接拿尺子去测量,那学生的感悟不深。在这个教学案例中,教师按“用几根1厘米长的小棒摆→粘贴少量1厘米长的小棒→用粘贴的小棒测量数学书的宽度(测量过程不方便)→标上数字更方便”这样的设计展开教学,巧妙借助1厘米的叠加与实际测量,顺学而为,使学生感悟到尺子的产生过程,这也是一种教学的深化。

综上所述,虽然度量单位的教学内容的课时不多,但难度不小。教师要在了解度量单位教学内容与结构的基础上,认真分析学生学习中的困难所在,深入研究该类课教学的要点,着力于度量单位知识结构的建立,再通过有效设计、关注学生体验、关注学生思维、注重以学定教,使学生深入理解度量单位,真正实现高效课堂。

(责编 覃小慧)