聚焦工具应用 丰富学习过程

2024-08-09张亚晨

[摘 要]“小数加减法”是“小数的意义”之后的内容,这部分内容既是对“小数的意义”的拓展延伸,也是学生后续学习“小数乘除法”的基础,更是小数教学内容序列中的重要枢纽。通过对比三个版本的教材在“小数加减法”上的教学过程,分析出通过情境设置、应用多种教学工具,能够丰富学生的学习过程。

[关键词]小数加减法;教材对比;工具应用

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)20-0049-04

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,数学教材为学生的数学学习活动提供了学习主题、知识结构和基本线索,是实现数学课程目标、实施数学教学的重要资源。教材是学生学习的首要资源,教师要创造性地使用教材,让学生在用中学、做中学、创中学。在重新设计“小数加减法”这部分内容前,笔者对比了人教版、苏教版、北师大版三个版本的教材的新课展开环节,从而深入了解了三个版本的教材在“小数加减法”内容安排上的异同点,进而为教学设计找到落脚点。

一、教材对比分析

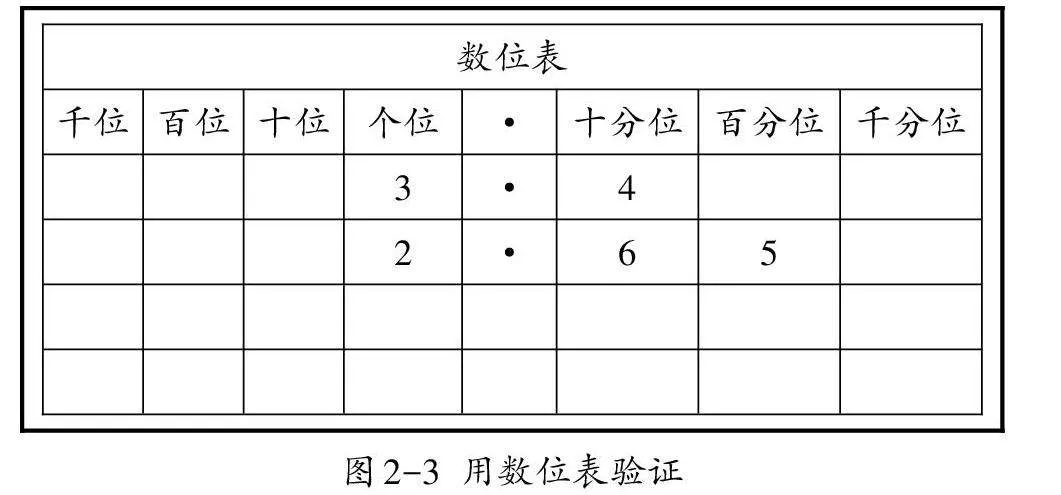

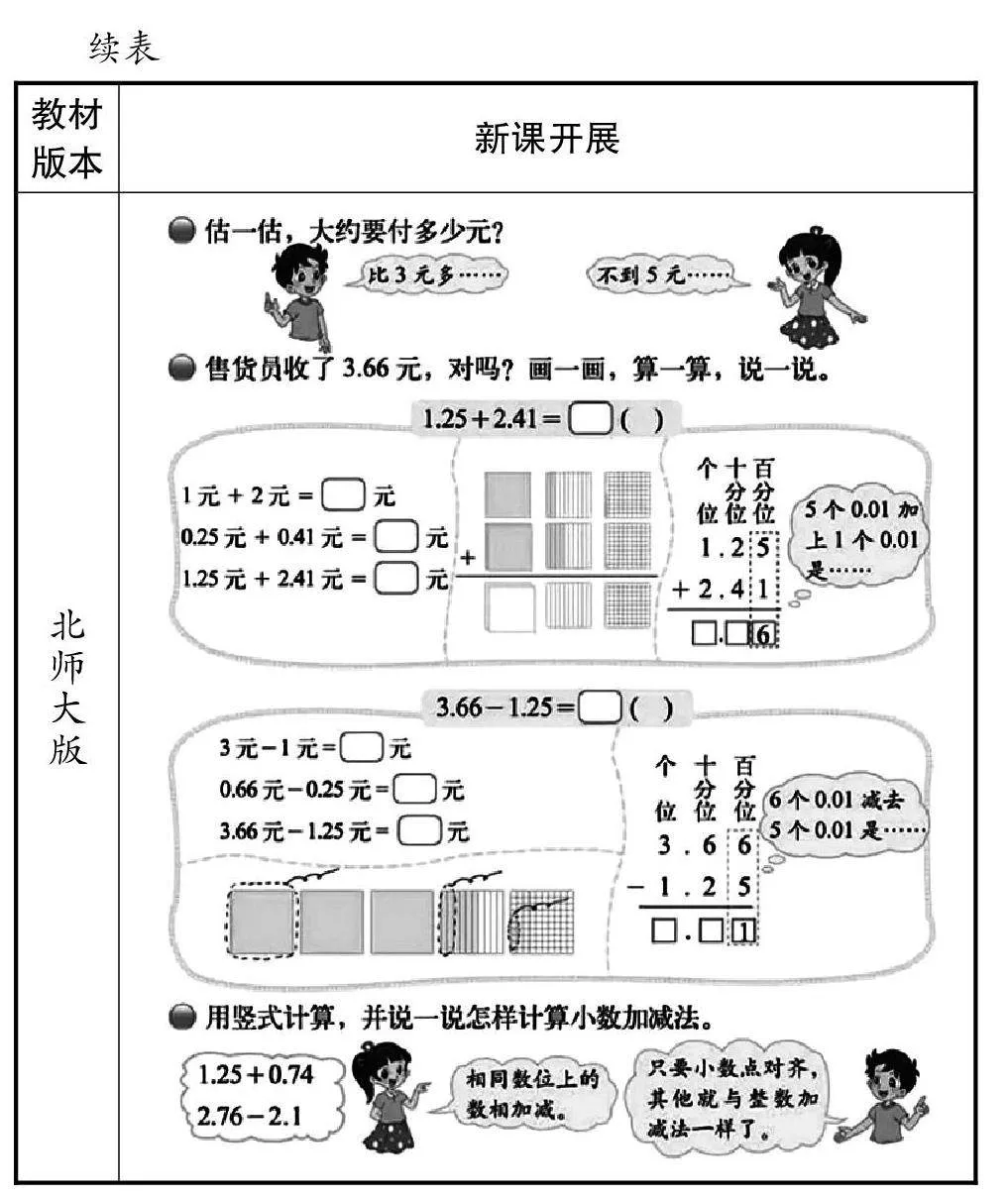

对比三个版本的教材关于“小数加减法”的新课展开环节(见表1),可以发现人教版和苏教版都是直接从竖式入手探索运算法则。人教版提供的是数位相同的小数加减法,苏教版提供的则是数位不同的小数加减法,但两个版本的目的都是让学生将整数加减法迁移到小数加减法。因为从形式上看,小数加减法竖式与整数加减法竖式基本一致,都可以总结成相同数位要对齐。人教版和苏教版通过将小数加减法与整数加减法联系起来,使学生更容易过渡到小数加减法的学习上。

北师大版呈现多种工具,有人民币、方格图、数位表。在这个过程中,通过不同工具的支持,最后指向“小数加减法”的核心内容——小数点对齐,内在是相同数位对齐,本质是相同计数单位相加。北师大版呈现的教学过程,因为有了可操作的工具,所以无论是具象的元、角、分,还是抽象的方格图,都能帮助学生认识到计数单位在计算中起着十分重要的作用。后续让学生将小数加减法与整数加减法进行对比,学生更能体会到无论是小数加减法还是整数加减法,都是若干个相同的计数单位相加减。这样结构化的教学让学生实现了对整数、小数在加减计算上的联通共融,让认知实现深入化。

二、学情分析

学情分析是进行课例研究的重要内容,也是教师开展教学的有力依据。只有充分了解学生学习的起点,教师才能设计出适合学生的课堂。

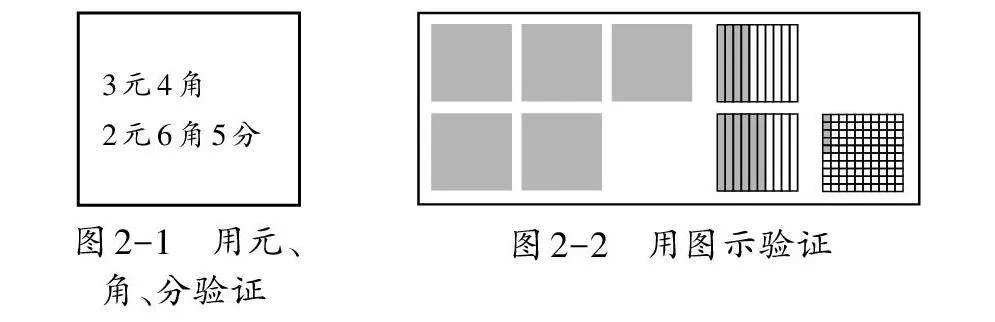

为了更加客观地了解学生在学习“小数加减法”之前的真实起点,笔者设置了一份由学生独立完成的前测卷,并分发给五年级2个班共72名学生进行测试。前测卷部分内容如图1所示。

图1的第(1)题到第(5)题是客观题,第(6)题是开放题。第(1)题是考查学生对元、角、分具体量中的小数意义的理解,第(2)题到第(5)题是小数位数相同的加减法和小数位数不同的加减法计算,第(6)题考查学生对小数加法的解释水平。第(1)题到第(5)题的测试结果分析见表2。

从表2呈现的数据来看,第(1)题的正确率超过80%,说明学生对元、角、分具体量中的小数意义掌握得比较扎实。从第(2)题到第(5)题呈现的情况来看,学生对小数数位不同的加减法的计算还是有困难,其中减法比加法更容易出错。经过前测卷的学情调查,小数数位不同的加减法在多数学生的认知结构中没有形成完整的链式反应,也没能和整数加减法相区分。进一步分析可知,是学生不理解小数的意义在计算中的具体应用而导致的。

第(6)题验证算式是否正确,72名学生里有51人用减法来验证,有13人用方格图来验证,有4人用人民币的元、角来验证,有1人用米、分米来验证,有3人用小数数位表来解释为什么是2和4相加、3和1相加。从作答情况来看,多数学生依赖用减法来验证加法,只有个别学生能从小数的意义来验证加法算式是否成立。从这里可以看出,学生并没有完全衔接上小数的意义与小数计算,这也是笔者重新考量教学设计时最重要的落脚点。

三、教学启示

通过对比三个版本的教材的新课展开环节以及对前测卷数据进行分析,笔者获得了“小数加减法”这部分教学内容的一些启示。

第一,设置简单的购物情境,以快速引入新课教学。虽然教学情境对计算教学很重要,但不能因追求情境的丰富而淡化计算的本质。

第二,使用丰富的工具,如方格图、人民币、小数计数器、数位表等。理解算理是这节课的难点,而“小数的意义”是理解“小数加减法”算理的基础,同时也是连通“小数乘除法”的关键,其重要性显而易见。将工具使用纳入练习中,课后练习的设计除了要关注基础练习设计,还需要多维度、多角度地设计题型,从而让课堂练习开枝散叶,让学生窥一斑而见全豹。

四、工具支持下的教学设计

针对以上教材对比分析和学情分析,明确“小数加减法”这节课的教学内容以及重难点,了解学生学习的起点,在教学过程中为学生准备多种学习工具,能有效帮助学生自主探索小数加减法的计算过程。

(一)创设购物情境,回忆整数加减计算方法

【习题1】超市里,大米43元/袋,面粉38元/袋,买1袋大米和1袋面粉一共要花多少钱?

(学生列出算式并给出竖式计算过程)

师:想一想,整数加减法的计算方法有哪些?

(根据学生的回答,笔者板书:相同数位对齐、从个位算起、满十进1。)

【设计意图】通过引导学生回忆整数加减法的计算方法,唤醒学生的知识经验,以便更好地学习本节课的内容。这里的复习没有让学生直接计算小数加减法,而是回忆整数加减法的计算方法,因为整数加减法竖式相对比较简单,学生一看便能回忆起相关的知识。

(二)多种工具探索算法,深入理解算理本质

【习题2】笔记本3.4元/本,水彩笔2.65元/支,买1本笔记本和1支水彩笔一共要花多少钱?

笔者给学生提出了3个要求:①独立算出结果,并试着验证你的结果是正确的;②如果有困难,可以用多种工具进行验证;③组长根据小组成员的交流结果,选择一种工具进行汇报。

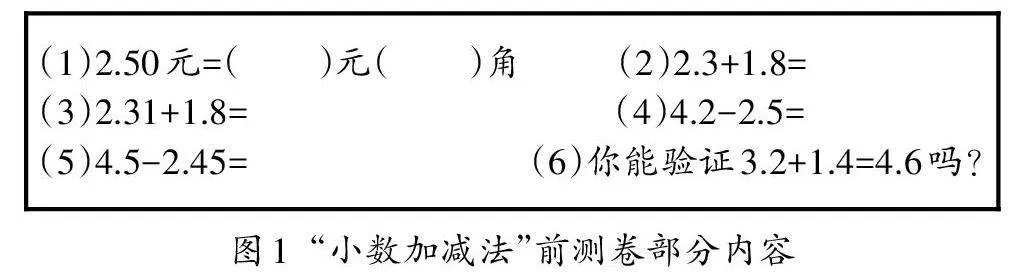

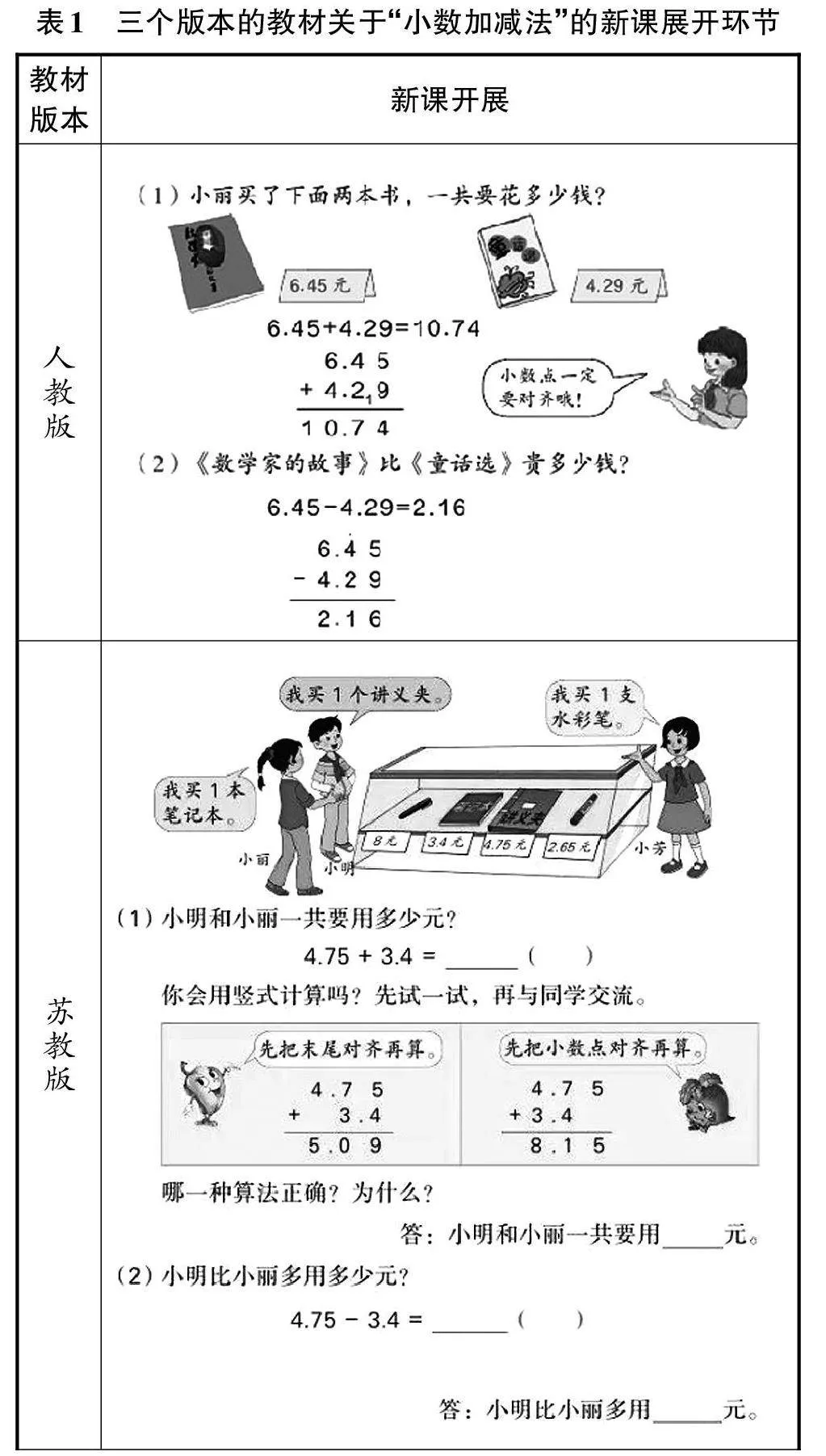

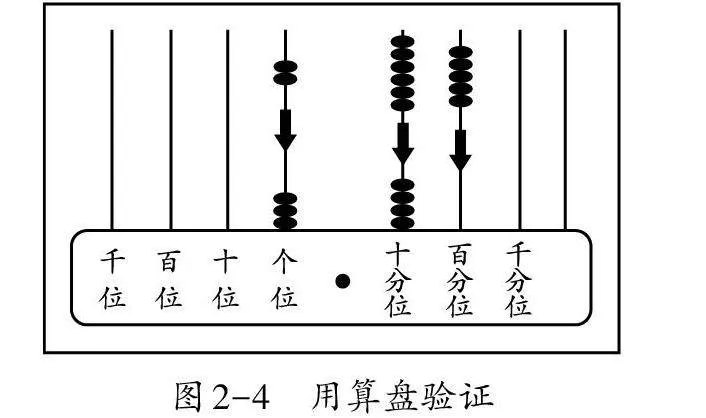

学生小组汇报情况如图2-1、图2-2、图2-3、图2-4所示。

师:虽然运用的工具不同,但在计算中都验证了哪一点?

生(齐):相同数位对齐。

师:在小数加减计算里也可以叫小数点对齐。为什么小数点要对齐呢?

生(齐):因为只有相同计数单位才能相加减。

【习题3】用竖式计算3.97+1.04和1.35+2.45。

(师生共同总结:小数加法计算方法,相同数位对齐,从末位算起,满十进1;可以去掉小数部分末尾的0。)

【习题4】笔记本3.4元/本,水彩笔2.65元/支,1本笔记本比1支水彩笔贵多少钱?

(学生独立列竖式计算并用加法验算结果)

【习题5】用竖式计算4.2-2.14和2.84-1.44。

(师生共同总结:小数减法计算方法,相同数位对齐,从末位算起,不够减的向前一位借1当十;可以去掉小数部分末尾的0。)

师:整数加减法和小数加减法之间有什么异同点?

(学生总结:相同点是加法满十进1,减法不够向前一位借1当十;不同点是整数是末位对齐,小数是小数点对齐。)

【设计意图】从小数的认识到小数的计算,小数的意义是关键。让学生通过对小数的意义的回忆来理解相同数位对齐的内在是相同计数单位相加减。整个教学过程就是通过算法来认识算理的过程,并联同方法验证。关键点一是使用多种工具,多元表征学生的认识过程及结果展示,并借助结果展示之间的比较,帮助学生理解数学化表征的意义,形成结构化认知;关键点二是关联整数,交流算法的合理性,深入理解运算意义,着重对接计数规则,概括运算方法,进而融通理和法,拓展了学习层次;关键点三是学和练相依,学和用并行,且练习设计关注对比性、变化性、拓展性。在这个教学过程中,因为多种工具的辅助,小数和整数之间的联系从竖式过渡到计算单位、数的本质意义,使得小数和整数的教学过程具有一致性。

(三)呈现工具使用过程,深化运算能力

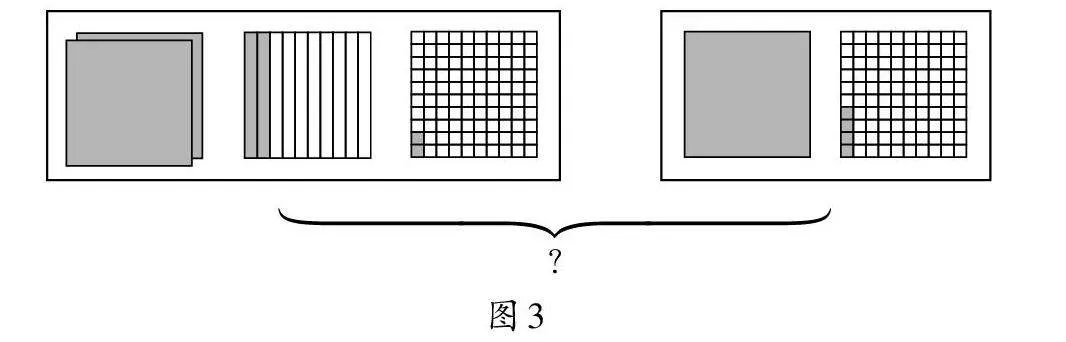

【习题6】看图列式并用竖式计算(如图3)。

师:谁来说说计算这道题的关键点。

(学生总结:使相同数位对齐)

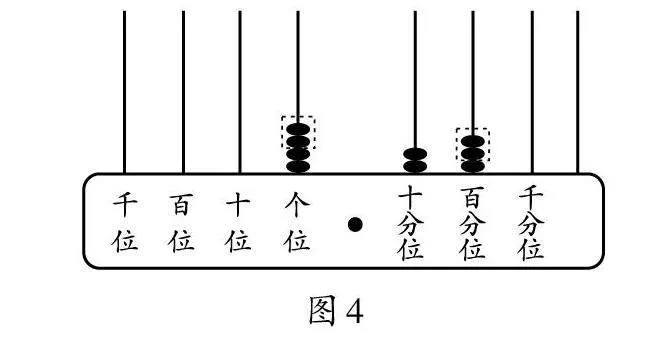

【习题7】看图编一道题(如图4)。

【习题8】如图5所示,小明家、小丽家和学校在一条直线上,小明家到学校的距离是3.2千米,小丽家到学校的距离是5.1千米。你能算出小明家和小丽家之间的距离吗?

【习题9】小明在计算2.46加一个一位小数时,把数的末尾对齐了,结果得到2.85。正确的结果是多少?

【设计意图】除了教材中的基础练习题,在后续的课堂练习中,笔者还设置了4道练习题:习题6是看图列式,目的是让学生在小数计算练习中突破对算理的理解,通过图示列算式计算,能加深对小数意义的理解;习题7和习题8属于看图解决问题,习题7为理解习题8奠定了基础,学生在分析数量关系的过程中不仅巩固了小数的计算,还锻炼了用画图分析数量关系的能力;习题9用错中求解的题型帮助学生回顾小数计算的要点和易错点。

每一个重要的知识点都需要有对应专属的功能性练习。在如今“双减”的要求下,既要减轻作业负担,又要提质增效,这对教师提出了更大的挑战。对此,在实际教学中,求变求新的练习题不仅依赖于量上的改变,还应致力于整合、重组、改编、还原,即在质上作改变。

综上所述,笔者通过对三个版本教材的分析和学情分析,明确了在新课教学中使用不同的工具能够起到丰富学生学习过程的作用,从工具使用的角度研磨出一份站在学生立场、从学生现有基础出发的教学设计。希望广大教师在教学中关注工具的使用,丰富学生的学习过程,致力于让学生学在现场、思维在中央。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 苏明强.小学数学教学案例研究:第二辑[M].长春:东北师范大学出版社,2021.

[2] 陈文良.进行精准设计 引导深度学习:以“小数的加减法”教学为例[J].小学数学教育,2021(17):28-29.

[3] 聂荣飞.从精巧构思谈有效教学:以“位数不相同的小数加减法”教学为例[J].安徽教育科研,2021(17):53-54.

[4] 方军成.竖式计算教学策略的思考与实践:以四年级上册《小数加减法》教学为例[J].中小学数学(小学版),2021(Z1):29-31.

[5] 刘抒琳.深挖起点 融通理法 迁移构建:以“小数加、减法”为例探索计算教学备课思路[J].小学数学教育,2020(Z3):108-110.

(责编 覃小慧)