有效实施“互动问学”,提升学生的自主提问意识

2024-08-09郝翡翠

[摘 要]在“双减”政策的背景下,优化教学方法以增强学生的学习能力是提高课堂教学质量的关键。通过创造“互动问学”的课堂环境,优化课堂提问,可以提升课堂效率。教师引导学生围绕核心问题进行提问和交流,不仅能培养学生的提问意识和质疑精神,还能帮助学生深入理解知识的本质,积累学习经验,延展思维的广度和深度,从而形成和发展核心素养。文章以人教版教材三年级下册第六单元“认识小数”的教学为例,分析学生针对核心问题进行课堂提问的策略,以期通过“互动问学”提升学生自主提问意识。

[关键词]互动问学;自主提问;认识小数

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)20-0004-04

学习始于思考,而思考源自疑问。疑问最容易激发探索的欲望,从而引发思维的活跃。《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,教学活动应引发学生积极思考,鼓励学生质疑问难,引导学生在真实情境中发现问题和提出问题。课堂学习不仅需要学生的独立思考和探究,还需要群体间的互动分享,通过相互探讨、倾听、补充、修正、欣赏、交流与分享,促进核心素养的形成与发展。高质量的课堂提问是开发学生心智、启迪学生思维、增强学生学习主动性的关键手段。学生提问的质量直接影响其思维的发展程度和学习质量。因此,教师可在学生自主探究前精心设计导读单,为有效的课堂提问提供指导。教师还可根据学生的学习情况和课堂提问的表现进行恰当的引导,启发学生不断优化提问的内容、方法和角度,充分发挥提问的价值,调动学生的内在学习动力,培养他们发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力,推动学生发展高阶思维。

一、为“问”导航:聚焦核心问题的导读单设计

学生在课堂上有效提问并非易事,需要教师提供必要的学习支持——导读单。导读单能帮助学生构建一个既简洁又富有创造性的思维框架。在导读单的引导下,学生进行自学互学、思考讨论、分析整理、自主探究和体验内化。这充分体现了导读单“依单寻知”和“依单促思”的功能价值。有效运用导读单能使学生的思维过程可视化,进而使学生的自主学习得以真正实现。简而言之,导读单是在特定情境下,聚焦核心问题,并提供明确指导的“航标”。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,第二学段的学习目标包括经历小数的形成过程,初步认识小数,形成数感、运算能力和初步的推理意识。对于“认识小数”,基于“推理意识”这一核心素养表现,学生需要解决的基本问题是根据已有经验“1米=10分米”,把1米平均分成10份,通过探究找到“[( )10]”米与“0.( )”米之间的关系,进而发现其中的几份与“[( )10]”以及“0.( )”之间的关系。这应该是学生在课堂中始终关注的核心问题。围绕这一核心问题精心设计导读单,才能引发学生思维共振,使其主动投入探索中,进行有目的、有方法的观察、思考,经历自主探索的过程。

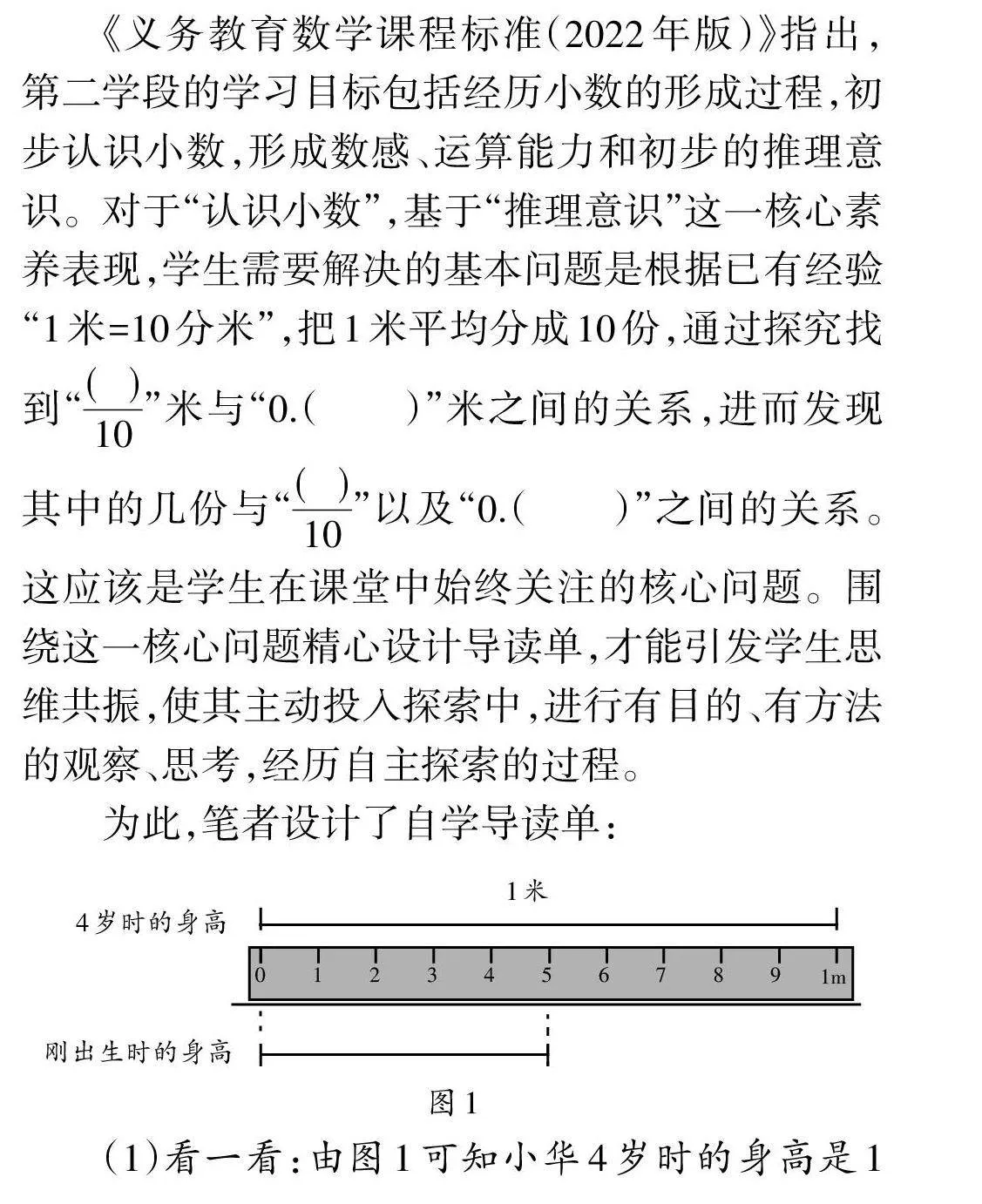

为此,笔者设计了自学导读单:

(1)看一看:由图1可知小华4岁时的身高是1米,刚出生时的身高是 分米。

(2)试一试:小华刚出生时的身高用小数怎么表示? 米。

(3)想一想:试着用米和分米的关系解释一下你的想法。

导读单分别通过“看一看”“试一试”“想一想”对学生提出要求,从观察、尝试到思考,难度逐2UMKNNNCu4LxtsBKy20mKA==步加大。特别是在“想一想”环节,为学生提供了合理的思考方向,即对“米和分米的关系”进行思考,充分调动了学生已有的“1米=10分米”的经验。这一过程包括“观察—思考—表达”,即“你看到了什么—你有什么发现—说出你是怎么想的”。这样的设计不仅锻炼了学生的阅读能力和自学能力,还为学生进一步的提问交流和推理做好了铺垫。因此,教师在备课时首先应思考学生即将学习的主题所要发展的核心素养表现是什么,以及学习内容与核心素养表现的关联。在此基础上,确定重点学习任务,进而聚焦核心问题,设计高效的导读单。

二、为“问”搭台:聚焦“学生问题”的多维对话

学习活动不仅仅是知识的输入和储存过程,而是需要学生基于真实问题的尝试、输出、纠错和建构的多维对话过程。有效的学习能够确保学生不仅“知其然”,而且“知其所以然”。因此,教师应在学生自主探索和小组交流的基础上,组织学生以小组为单位上台汇报。汇报结束后,由其他学生对该小组进行提问,展开“互动问学”。这样的做法能够促进“学生问题”的真实发生。学生在质疑、辨析、补充、修正和反思等互动和交流过程中,思维得以碰撞。这既体现了学生的课堂主体地位,增强了学生参与学习活动的积极性,也通过营造对话氛围,使学习从单边静态的接受转变为多元互动的探究,促进了课堂的多元互动,增强了学生自主参与的意识和能力。学生的问题蕴含着智慧和巨大价值,它们必然与学科核心问题紧密相连。笔者在教学中实施“互动问学”,并对学生在课堂上提出的问题进行归类分析。

(一)学生提出的问题与核心问题的关联度

【教学片段】

生1:为什么“认识小数”自主导学单中第(2)题的答案只能是0.5米,不能是其他的小数?

生2:因为1米等于10分米,把1米平均分成5份,5份是[510]米,[510]米就是0.5米。

师:你是把1米平均分成5份吗?

生2:不是,是把1米平均分成10份。

师:把1米平均分成10份,小华刚出生时的身高占了5份,请你继续解释。

生2:5份就是1米的[510],也就是[510]米,即0.5米。因此答案只能是0.5米。

生3:你刚才说对应的尺子长度是5分米,我没听懂。

生2:4岁时的小华身高是1米,刚出生时这条线指向5,所以是5分米。

师:谁能解释得更清楚一些?

生4:我是看图想的。4岁时的身高是1米,刚出生时的身高是小明4岁时的身高的一半,即米尺的一半,1米的一半是0.5米,所以小华刚出生时的身高是0.5米。

师:还有其他的解释方法吗?

生5:小明4岁时的身高是1米,刚出生时的身高是4岁时的身高的一半,1米的一半就是5分米。

生6:写0.5米时,为什么不能把5放在前面呢?

生7:把0.5米的5往前放,就是5.0,即5米了。

师:为什么不可以写成5.0米?

生8:小孩的身高不可能是5米,大人的身高也不可能是5米。

师:5分米够1米吗?应该怎么表示?

生9:5分米不到1米,整数部分就应该写成0,不到1米就可以写成零点几米。

师:大家还有什么想问的?

生10:为什么刚出生时的身高是5分米?

生9:看图就知道,4岁时的身高是1米。由于1米=10分米,刚出生时的身高是10分米的一半,所以10÷2=5(分米)。

师:1米=10分米,把1米平均分成10份,1份是1分米,小华出生时的身高占了5份,所以是5分米。

生11:为什么第(1)题不可以填0.5呢?

生12:因为第(1)题的单位是分米,所以是5分米。

学生提出的4个问题与学习重点密切相关,这表明学生并非不会提问,而是缺少提问的空间和主动提问的意识。当学生得知在互动汇报后需要提出问题时,他们会产生积极的提问心理趋向,不仅会提出问题,而且提出的都是基于他们真实体验的真问题。这样的问题才能真正达到“解惑”的目的,并触动思维深度发生。当然,学生提出的问题也可能存在重复,或者解释不够充分,甚至出现角度雷同的情况,但学生只要能提出问题,并结合教师在关键时刻的有效引导,长期下来,必定能提出更有深度的问题。

(二)学生课堂提问的参与度

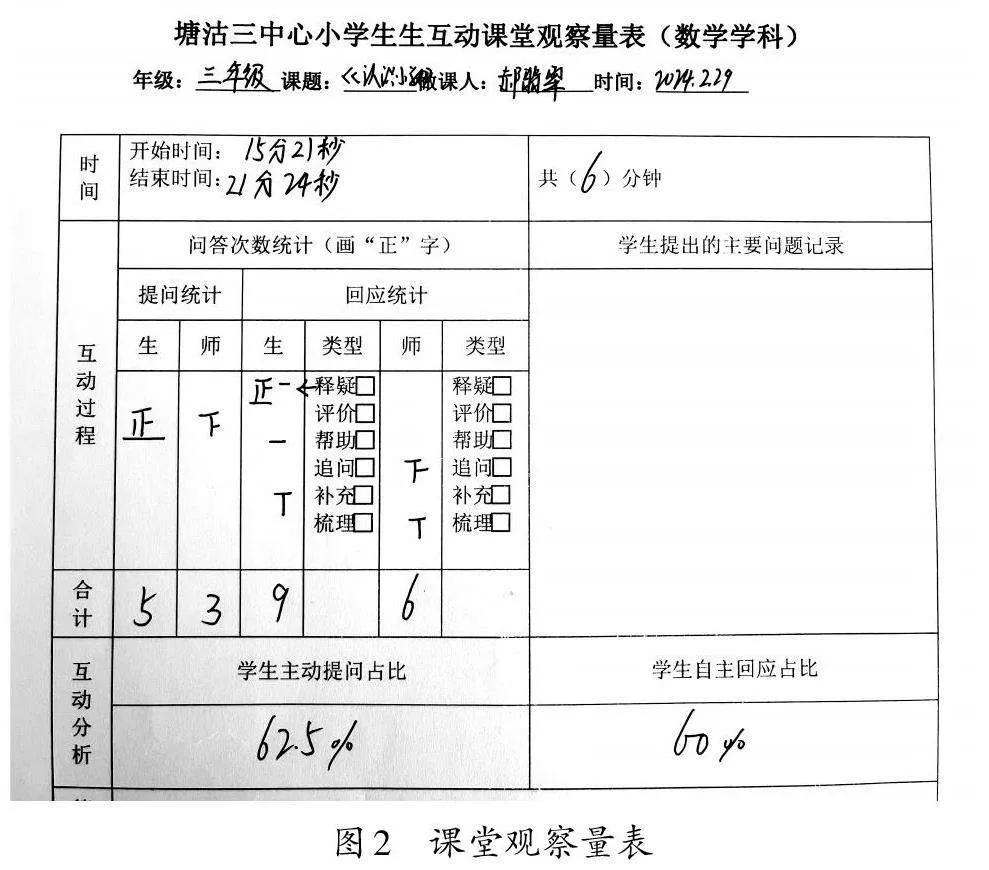

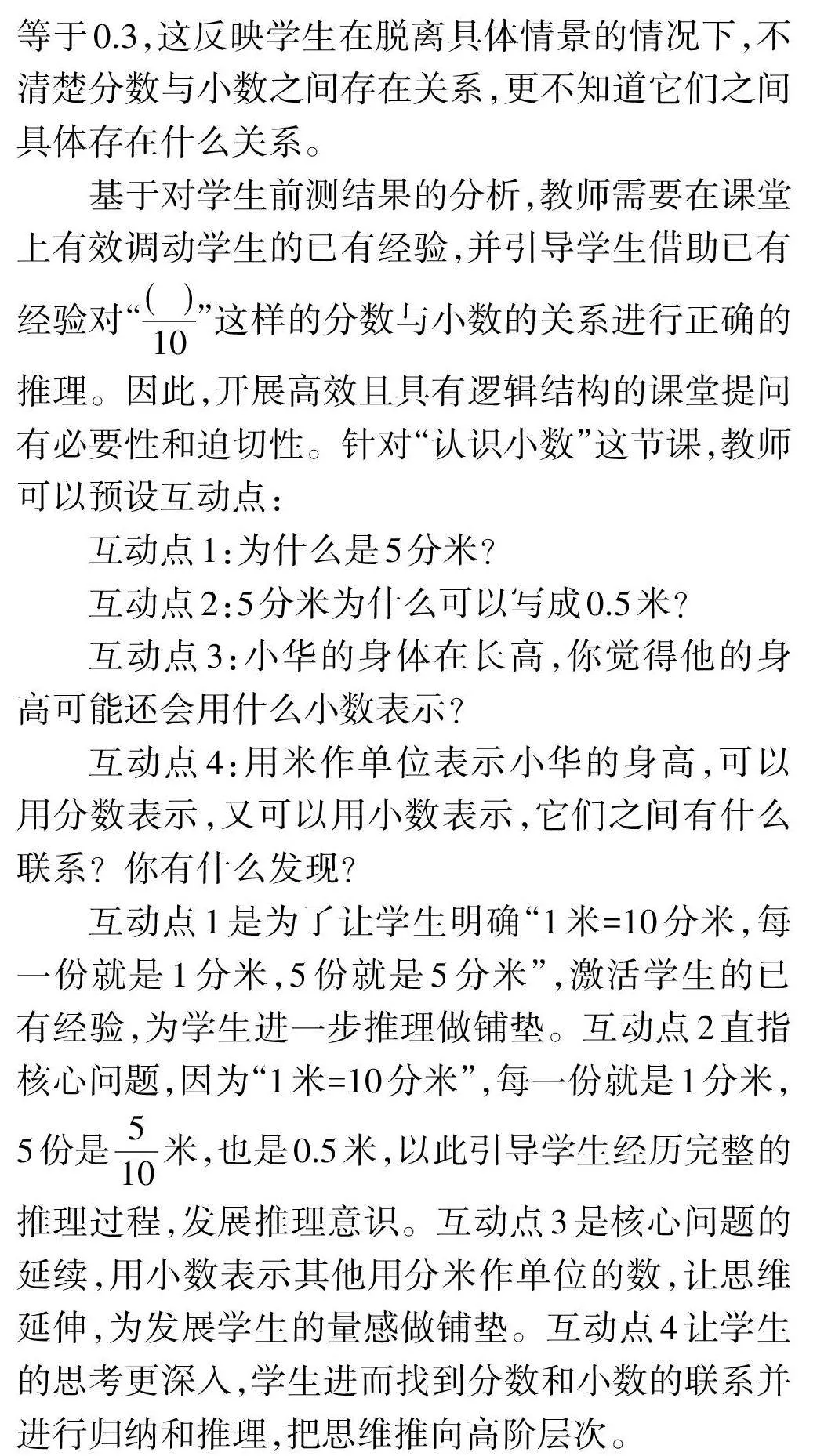

针对学生在课堂上的提问,教师不仅应关注提问的角度和深度,还应关注学生的参与度。为此,笔者设计了生生互动环节的课堂观察量表(如图2)。该量表能够清晰、如实、科学地记录学生提问的质量和效果,有助于教师反思和改进课堂教学。通过这种量化的观察工具,教师可以更准确地评估学生的互动表现,从而优化教学策略,提升教学质量。

根据课堂观察的数据,学生在生生互动环节的互动开始时间为15分21秒,结束时间为21分24秒,总时长约为6分钟。在此期间,学生主动提问的比例为62.5%,自主回应的比例为60%。学生在提问、释疑、追问、补充等数学活动中,不仅经历了知识的形成过程,而且基本能够围绕核心问题进行互动和交流。在互学互教的氛围中,学生建构知识,发展思维,实现了有效的生生互动。这表明“互动问学”能够使学生真正参与到课堂互动中,激发学生主动探索的意识,让学生成为学习的主人,收获深度学习体验,进而促进思维的发展和能力的提升。

三、为“问”助力:聚焦“思维偏差”的评价引导

当学生在课堂提问中出现偏差时,教师应及时点拨和引导。教师的引导应从深度学习的角度出发,深入把握学生的思维动向,构建以思维为核心的生生对话。教师的角色不仅是判断答案正确与否,还应是学生思维的引导者。这主要体现在教师如何根据学生的思维情况及时调整提问的角度和表述,进一步生成新的问题。面对学生可能出现的迷失、错误等问题,教师应帮助学生构筑思维的阶梯,解开思维的困惑,实现思维的顺利发展。因此,教师应引导学生关注核心问题,让学生从浅到深、从现象到本质展开提问。同时,教师还应及时对学生的提问进行反馈和评价,激励和引导学生提出更具探究性、更触及知识本质、更有思维价值的问题,促进学生的思维进入“深水区”。

(一)基于前测预设生生互动辩学点

美国著名认知教育心理学家奥苏贝尔指出:“影响学习的唯一的最重要的因素是学习者已经知道了什么,并指出应该根据学生原有知识来教学。”可见,根据学生的已有基础进行教学具有重大的意义。学生是课堂的主体,在开展课堂提问前,教师应首先重视学生的学习状态,充分了解学生的已有基础和思维经验。基于此,教师可以预设提问互动辩学点,从而有意识地引领学生积极思维,打通思维壁垒,实现思维阶梯的攀升,最终达到高阶思维层次。基于这一认识,为了更准确地了解学生的学习起点和真实想法,笔者对所执教班级的平行班级的45名学生进行了前测(如图3)。

对学生的答题情况进行统计后发现,全班有88.9%的学生在生活中见过小数,并且能够正确写出几个小数,这表明学生基本能够识别生活中的小数。然而,第(2)题只有44.4%的学生能写出正确的答案,即[110]或0.1,这表明大多数学生对于“1米=10分米,每一份就是1分米,即[110]米”这个已有知识经验有所遗忘,不能够有效调用已有经验。对于第(3)题,有82.4%的学生表示不知道用小数怎么表示[310]这个分数,还有11.1%的学生是用小数表示的,但是表示不正确,全班只有3名学生知道[310]等于0.3,这反映学生在脱离具体情景的情况下,不清楚分数与小数之间存在关系,更不知道它们之间具体存在什么关系。

基于对学生前测结果的分析,教师需要在课堂上有效调动学生的已有经验,并引导学生借助已有经验对“[( )10]”这样的分数与小数的关系进行正确的推理。因此,开展高效且具有逻辑结构的课堂提问有必要性和迫切性。针对“认识小数”这节课,教师可以预设互动点:

互动点1:为什么是5分米?

互动点2:5分米为什么可以写成0.5米?

互动点3:小华的身体在长高,你觉得他的身高可能还会用什么小数表示?

互动点4:用米作单位表示小华的身高,可以用分数表示,又可以用小数表示,它们之间有什么联系?你有什么发现?

互动点1是为了让学生明确“1米=10分米,每一份就是1分米,5份就是5分米”,激活学生的已有经验,为学生进一步推理做铺垫。互动点2直指核心问题,因为“1米=10分米”,每一份就是1分米,5份是[510]米,也是0.5米,以此引导学生经历完整的推理过程,发展推理意识。互动点3是核心问题的延续,用小数表示其他用分米作单位的数,让思维延伸,为发展学生的量感做铺垫。互动点4让学生的思考更深入,学生进而找到分数和小数的联系并进行归纳和推理,把思维推向高阶层次。

(二)促进学生开展深度提问的评价方式

在学生提问的环节中,学生是主角,教师面对学生在提问时出现的问题,应采取具有针对性的措施进行有效引导,使提问的角度更加丰富,内容更加有深度。

当学生的问题出现重复时,教师应该引导学生转换思考的角度,例如:“看看这几个问题说的是不是同一件事?”还可以提示:“换个角度想想,看看还能不能提出其他问题?”

在学生回答不准确、不全面时,教师要及时抓住学生思维上的错误之处,利用反问或语气上的强调等提示方式引起学生对差错处的重视,进而再思考、再纠正和进一步完善。

面对思维跨度较大的问题时,如果学生直接回答出最终的答案,教师可以通过逐层追问使学生的思维过程展现出来,这样能让其他学生在集体论证的过程中形成完善的认识。

当学生提出有价值的问题时,教师可以引导学生分享好问题产生的路径,例如:“这位同学提的问题真好,你觉得这个问题哪里好?”还可以促进学生反思:“你是怎么想到这个有意思的问题的?”

为了更好地帮助学生把握数学知识的本质,教师还要善于设计多种典型的变式问题,引发学生思辨,从而提高学生思维的灵活性。

总之,当前小学数学课程目标侧重于学生核心素养的发展,强调发挥育人价值,这对小学数学课堂提问的质量提出了更高的要求。学生在课堂中的深度提问是开展深度学习的基础,不断思考问题和提出问题,是学生在学习过程中积极学习状态的表现。教师应在课堂上贯彻“以人为本”的教育理念,引导学生通过课堂提问启迪思维,推动学习走向深入。因此,教师需要构建问题情境,为学生的“互动问学”搭建学习支架,同时抓住提问时机、把握生成性资源,以“问”导“思”,将学生的思维集中到核心问题的探究中,促进学生理解问题的本质,增强思考和判断能力,促进学生的自我理解,发展学生的提问意识和质疑精神,使核心素养的培养真正落地生根。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 沈小碚,袁玉芹.影响小学教师课堂提问效能的因素分析及其策略研究[J].课程·教材·教法,2013,33(8):36-41.

[3] 王艳,胡莉娜.优化课堂提问策略 培养学生思维能力[J].陕西教育(教学版),2024(Z1):28-29.

[4] 林淑莺.导读单:让阅读思维可视化:核心素养视域下整本书阅读可视化导学探析[J].福建教育学院学报,2023,24(2):74-76.

[5] 王德鹏.小学“双导互动”教学模式的建构与实施[M].沈阳:辽宁大学出版社,2020.

[6] 陈丹.深度学习视角下小学数学课堂提问研究[D].济南:山东师范大学,2023.

【本文系天津市教学成果奖重点培育项目“核心素养导向下“学为中心”课堂建设的创新与实践”(项目批准号:PYJJ-018)的阶段性研究成果。】

(责编 金 铃)