“学为中心”课堂的发展、内涵与新建构

2024-08-09王德鹏郝翡翠

[摘 要]课堂教学必须从知识本位转向素养本位,重建课程的育人方式,确保教学过程真正服务于学生核心素养的形成和发展。当前课程改革的核心不仅限于“改课”和“改材”,而且要建立以核心素养为导向的新型课堂模式。目前,以展示观摩为目的的课堂能有效体现“学为中心”的理念,但“重知识传授,轻能力培养”的传统教学模式和方法会阻碍新理念的实施,导致新课程理念难以落地。因此,课堂教学改革不能仅停留在对“学为中心”理念的认同上,还需真正构建新型课堂模式。文章从“学为中心”课堂的发展、内涵及新建构三个方面,探讨如何既归还学生学习的权利和责任,又实现教与学的平衡,推动“学为中心”理念在常态课堂教学中有效实施。

[关键词]学为中心;课堂;核心素养

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)20-0001-05

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)的核心创新点在于聚焦核心素养。核心素养被视为《课程标准》的“基因”,更加关注人的内在品格和关键能力。这就对课堂教学的目标和组织形式提出了新的要求和挑战,即必须从知识本位转向素养本位,重新构建课程的育人方式,确保教学过程真正服务于学生核心素养的形成和发展。因此,当前课程改革的核心不仅限于“改课”和“改材”,而且要建立以核心素养为导向的新型课堂模式。

“学为中心”的课堂越来越受到人们的关注。华东师范大学钟启泉教授指出,课堂教学应以学生的自主活动为中心展开,教学目标的设定、教材教法的选择、班级的集体交互作用等所有的构成要素都应当为形成学生的自主活动而加以统整,都必须服从于学生自主活动的组织。当前,以展示观摩为目的的课堂可以很好地体现“学为中心”的理念,而在常态课堂中,“教师强势”导致“重知识轻能力、重结果轻素养”的传统教学模式和教学方法依然存在。正是由于还有不少“知识本位”或以“教”为中心的课堂存在,课堂教学改革的许多新理念总是难以落地。

因此,课堂教学改革不能仅停留在对“学为中心”理念的认同上,还需真正构建新型课堂模式,通过适度限制教师行为,将学习的权利和责任归还给学生,让学生的潜能充分发挥,促进“学为中心”的理念在常态课堂教学中得到高效实施。

一、“学为中心”课堂的发展

教学是师生双方共同参与并完成特定任务的活动,其质量取决于教与学双方潜能和积极性的发挥。以“教”为中心的课堂存在诸多问题,严重影响了学生的发展,如教师过分关注数学知识的积累而忽视学生探究能力的培养,过分重视数学技能的训练而忽视数学思想方法的渗透,导致部分学生对数学学习失去兴趣。曾淑桢指出,传统教学过分强调教师的主导作用,忽视学生的主体性,使学生的学习变得被动,对教师的依赖性强,难以展现学生的独立性、自主性、选择性和创造性。这表明以“教”为中心的课堂教学限制了学生自主学习能力的发挥,阻碍了学生创新能力和综合素养的提升。

自20世纪80年代以来,国内研究者在吸收国外相关研究的基础上,开展了突出学生自学的教学改革研究,如邱学华的“小学数学尝试教学法”、卢仲衡的“中学数学自学辅导教学模式”、余文森的“指导—自主学习”教改实验等。这些研究的基本理念均是以学为基础、以教为导向、以发展为目的。2001年新课程改革启动后,出现了更多强调学生独立、自主学习的教学模式,如江苏洋思中学的“先学后教,当堂训练”模式、山东杜郎口中学的“三三六”自主学习高效课堂模式等。著名教育家叶澜教授的“新基础教育”研究和华南师范大学郭思乐教授的“生本教育”都强调了课堂教学的活力和学生的主体性。这些改革为“学为中心”教学的发展提供了理论基础和技术支撑。

这些教学改革围绕“学”进行,但更多还是围绕“知识获取”开展。在当今时代,科技进步与网络新媒体的普及改变了人们的生活、学习和工作方式,儿童青少年的成长环境也发生了深刻变化,人才培养面临新的挑战。课堂育人目标必须定位于核心素养的全面发展,以培养适应新发展阶段的时代新人。然而,核心素养的培养不能只是通过“传递—接收”的方式进行,也不能单纯依靠知识的获取来实现。教师要重新审视和构建新样态的课堂,促使学生在主动参与、独立完成实践活动的过程中形成和发展核心素养。

二、“学为中心”课堂的内涵

“学为中心”是一种指导教学实践的教育理念与价值取向。以“学”为中心的课堂,是以学生为主体,以学生的身心健康发展为目的,促进学生的创新能力、良好习惯和个性发展的教学模式。所谓“学为中心”,即教师在设计和实施课程教学时,充分激发学生的学习潜能和主动性,构建新时期的数学课堂新生态,提升小学数学教学质量,为学生今后的持续发展奠定基础。学者陈佑清、杨红指出,“学为中心”教学是指以教师的教导为教学过程的条件或手段(即教学为学习服务),而以学生的能动和自主学习为教学过程的本体或目的(即以学为中心)的教学。

国外学者对“学为中心”教学主要有两种理解。一是从教师和学生相结合的角度理解“学为中心”教学;二是从综合视角理解“学为中心”教学。综合视角下的“学为中心”教学能够更加全面地揭示其本质。即“学为中心”的教学是指教师创造各种条件(包括内容和评价),运用多种教学策略,在尊重学生个性特征和需求的基础上,实现学生的自主学习和负责任的学习。

“学为中心”课堂教学应具有鲜明的特征。潘蕾琼、黄甫全等学者指出,“学为中心”的教学主要指向课堂教学中的学习活动,而只有在活动中的人才是真实的人,只有在学习活动中的学生才是真正的学生,只有在学习活动中的教师才是真正的教师。浙教版初中数学教材副主编许芬英指出,“学为中心的课堂有两个基本特征:一是学生尝试独立学习和合作学习;二是教师组织、引导和帮助学生学习,做学生自主学习的推动者和促进者”。陈言明认为,“学为中心”课堂教学的主要特点体现在“四学”上:一是课前先学;二是抱团互学;三是竞技促学;四是以评论学。

“学为中心”课堂教学并非任由学生自由发挥,而是在教学中既关注学生的学习,又重视教师的组织、引导和支持作用。特级教师贲友林指出,以“学”为中心的课堂对“教”并不否定,也不排斥。学习是学生的事情,每位学生都需要在学习中建构属于自己的学习意义。而学生学习的主动性、投入性、学习效率和学习结果都会直接受到教师的指导、引导和组织等工作的影响。

“学为中心”课堂教学需要依据学习任务进行设计,进而实现学习过程和教学过程的有机统一。首先要根据学生的学习特征开展学习活动,从而促进真实学习活动的发生。在“学为中心”的课堂教学中,教师将面临更大的教学挑战,既需要完成预期的教学任务,又要了解学生的学习需求、考虑学生之间的差异、激发学生的学习主动性、挖掘学生的潜能。

总之,“学为中心”的课堂应以学生主动的、能动的、真实的内在学习活动为中心,教师要创造各种条件并采用多种教学策略来激发学生的潜能,彰显学习价值,落实素养导向,将知识学习纳入能力和素养的形成与发展过程中。

三、“学为中心”课堂的新建构

任何一种课堂教学改革都需要处理好教与学的关系,以及知识、能力和素养的关系,不能因强化某一方面而弱化了其他方面。实践证明,从一个极端走向另一个极端的改革是不符合发展规律的。在“学为中心”课堂的创新与实践过程中,笔者遵循循序渐进、继承发展的原则,经过长达16年的探索实践,整体建构了“学为中心”课堂的内外部机制保障体系,达成教与学的平衡,实现知识、能力与素养的共同进步。

(一)建构“学为中心”教学模式,提供“教为学服务”的外部保障机制体系

著名数学家哈尔莫斯曾说:“问题是数学的心脏。”《课程标准》着重提出了“四能”要求,即学生的数学学习活动应该是不断发现和提出问题、分析和解决问题的过程。《中国学生发展核心素养》中特别强调,要培养学生善于发现和提出问题,对解决问题有兴趣、有热情的能力。也就是说,学生的思维活动大多是从分析问题开始的,如果发现问题和提出问题这两个环节在教师的“悉心关照”下被其他替代,那么在这种思维断层和缺失的状态下,学生的思维活动也仅仅是处于“末端思维”的状态。当主动发现和提出问题意识远离了学生,学生也只能在核心素养这一“航标”之外游弋。

主动发现和提出问题需要较强的抽象思维支撑,而小学生的思维活动仍处于具体阶段,他们的学习活动更多的是依靠具体形象的支撑。在已有经验与新的认知结构相融合的过程中,他们很难在情境出现后立刻产生较抽象的新问题,发现和提出问题需要一定的时间。为此,在小学阶段建构“学为中心”的课堂,首要任务应该是建立保障学生“四能”落地的机制体系,使学生自主“站”在问题生成的最前端,使学生进行深层次参与的时间和空间最大化,真正促进学生迈入高阶思维活动阶段,促进学生思维品质的形成和发展。

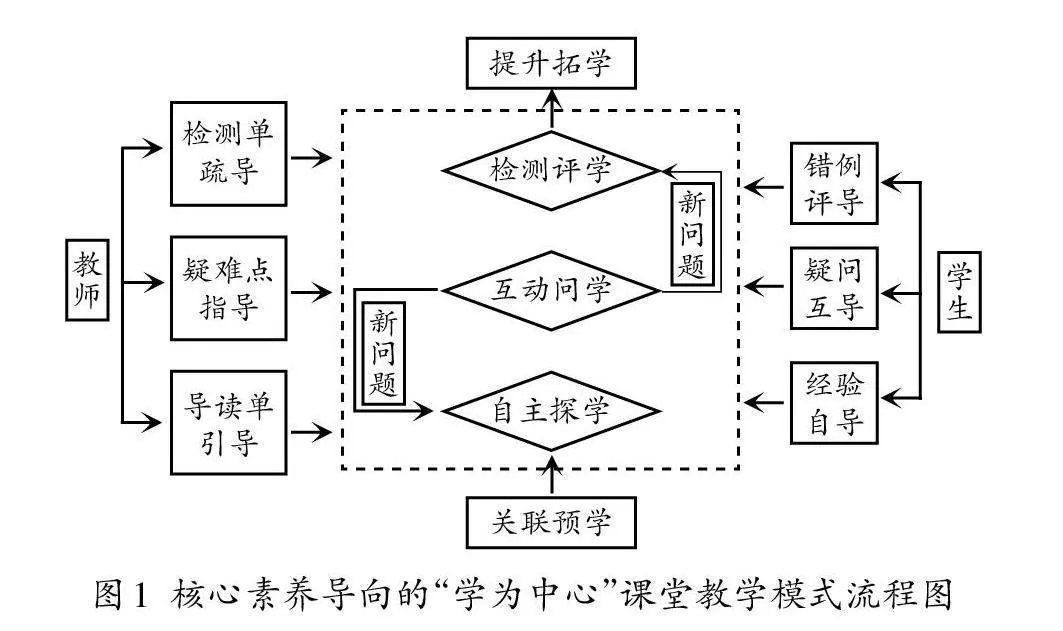

“学为中心”课堂教学模式(如图1)整体凸显了“教为学服务”的本质特征,形成一种在师生双向引导下的任务推进式课堂交往样态。在整个过程中,教师通过设计导读单、预设疑难点、布置检测单,发挥引导、指导和疏导的作用,并调动学生的已有经验实现自导、鼓励学生质疑问难促进互导、“将错正用”助力自主评导,建构起问题生成、储存、输出和修正的立体支撑体系,将学生推向学习活动的主导方,唤醒学生的自主意识,激活学生的主动意识,促进学生主动经历并体验内在学习过程,促进学生阅读、听讲、识记等低阶思维活动的高效开展,进而支撑分析、判断、质疑等高阶思维活动的开展,拓宽学生“有意生疑”的思维时空,促进学生主动提问的思维碰撞,帮助学生构建多维思维,促使学生的自主学习能力不断增强。同时,同伴的互帮互助使得这些空间内部具有足够张力,学生主动与学习环境形成联系,产生积极主动的内在学习需求,使自主学习能力不断增强。

通过实施“学为中心”课堂教学模式,可以实现以下目标:

一是形成更大的问题酝酿空间,驱动思维前置。实现自导,即在问题探学环节,学生将经历5分钟的独立学习和小组交流,保障了充足的问题酝酿空间,促进学习活动与自身经验的深度交融;促动互导,即在深度问学环节,学生通过5~8分钟的汇报、提问、答疑等互动活动,在主动与同伴发生思维碰撞的过程中,推动思维活动不断深入;有效评导,即在拓展评学环节,学生通过8~10分钟的当堂检测与纠错评学,促进学习活动在思维的不断修正过程中走向高级阶段。这三项活动尽量让学生自己组织、自己管理,教师关注而不越位,适时退居幕后观察,不断增强学生自主提问的期待感,进而有效避免浅层问答现象、纠正等问代答的惰性思维习惯、解决知错不答的滞性思维问题。

二是创造更多的主动讲解机会,驱动思维深入。受经验和环境的影响,小学生提出的问题往往具有多样性和开放性特点。学习金字塔理论表明,主动讲解才是最高效的学习活动。因此,让学生多次、主动讲解自己的所思、所想、所获,就能使其在同伴的相互影响下不断提升主动讲解的意识和能力。自主探学、互动问学、检测评学三个环节都设置了学生主动讲解要求,并通过讲给小组、讲给全班、讲给同桌等不同的方式丰富讲解形式、提升讲解层次,学生自主讲解提问的层次感不断增强,驱动思维走向深处。

三是实现阶梯状学习环境,驱动思维提升。思维在低阶徘徊是不可能提升数学思维品质的,一定要注重引导学生开展适合的高阶思维活动。自主探学、互动问学、检测评学的“三学联动”,为学生创造了“明了基础、联想方法和系统分析”的阶梯状思维进阶环境,铺设了由理解、应用等低级思维能力向分析、创造等高阶思维能力发展的阶梯,并以从个体到集体、从吸收到输出、从问题到辨析等多种形式相互补充,让学生有更多时间在低阶思维和高阶思维之间游走。

(二)形成“三讲三问”内部动力系统,构成“学为本体”的内部发展体系

建构主义的教学策略强调以学习者为中心,旨在最大限度地提升学习者与情境的交互作用,通过这种交互使学习者主动建构知识的意义。学习者的思维活动是通过与他人的交流互动,在特定情境下的有意行为中进行的。理想的学习环境不仅需要外部情境的支撑,还需要依靠学习者的内在学习动力。学习既需要教师的引导,也需要学习者基于自身学习环境,使思维处于积极状态。简而言之,高效率的学习活动需要来自学习者内部动力的驱动,即内驱力。

围绕学生的“学”,通过“自主探学的小组讲—自问、互动问学的展示讲—深问、检测评学的纠错讲—省问”,形成了基于思维品质的“三讲三问”内部动力系统(如图2),建构起“学为本体”的思维场。从主动性看,通过导读单的引领,学生在独立完成任务的基础上开展小组交流活动,他们会把自己的理解和疑问讲给同学听,并主动向同学征集意见,丰富自己的学习收获,实现真正意义上的学习共享。从互动性看,学生上讲台展示汇报,讲解自己的所思、所想、所得,同时主动征询同学们的意见。开展互问互答活动能促进思维活动的进一步深化,并实现学习活动走向分析、判断等思维阶段,促进自身主动触摸高阶思维活动。从思辨性看,学生通过对当堂检测中暴露出来的问题展开“互判、互讲、互考”活动,能够不断反省以促进思维的创新发展。三个环节相互联系,整体突出了学生的自主讲解,体现了思维活动从识记、理解的思维阶段主动向分析、判断阶段攀升的过程。从过程性看,聚焦了学生的主动提问,体现了学生的思维活动从表层次问题不断向深层次问题发展的过程。

打造“三讲三问”内部动力系统,可以发挥两大作用:

一是培养学生负责任的主动意识和自我调节的能力。“学为中心”的教学主要体现在学生的负责任学习和自主学习上。华东师范大学课程与教学研究所副所长雷浩研究发现,在当前课堂教学中,学生在学习责任维度上的得分较低,表明学生对自己的学习缺乏负责任的态度。他在文章中指出,可以从学生的时间管理、自我监控及自我调节和反思等方面进行培养。郑毓信教授指出,若学生能够自我总结、自我调节,也就意味着他们将学习真正看成了自己的事,真正成为学习的主人。在教学中促进“三讲三问”机制的有效落实,就是引导学生将“讲”和“问”的责任主动承担起来,将学习过程看作是自己的责任,进而从对自己负责任的角度有效解决“为谁学习”的问题。

二是促进“教—学—评”一致性理念在课堂中的有效落实。评价的目的不仅仅是得出结论,而是要有效促进学生的自主发展。因此,课堂评价活动不能是教师的一言堂,而要想办法将学生推向评价的主体地位,从而达到“以评促学”的目的。著名教育学家泰勒指出,学习是通过学生的积极行为而发生的,取决于学习者所做的,而非教师所为。教师的专业实践不仅是在实践中发展自我,还为学生的学习和发展提供专门性服务。目前,课堂教学中的评价更多集中于教师对学生学习过程及结果的评价,且偏于量化指标,对学生的学习和发展关注较少。然而,教学过程中的评价必须基于学习的视角。通过“小组讲—自问”活动的开展,使学生自主评价自己的思考和收获;通过“展示讲—深问”活动的开展,让学生能够有针对性地向同学提出补充、建议等评价信息,实现合作共享;通过“纠错讲—省问”活动的开展,引导学生的思维进入反思和反省的状态,促进逆向思维发生。这样,学生在学习过程中将主动经历自评、互评和群评,且关注的都是表现性任务的完成度,并对评价信息进行及时反馈,进一步落实了“教—学—评”一致性。

总体来看,对于小学生而言,形成良好的学习品质比习得知识更为重要,倡导并实践“学为中心”的课堂理念显得尤为重要和紧迫。由于小学生会受到学习自觉性及学习经验等因素的影响,其学习行为在一定程度上可能会产生不稳定性,从而给“学为中心”的课堂带来一定影响。构建“学为中心”课堂的机制保障体系,可以通过“规定动作”等外部环境引导学生的行为,增强学生主动观察、主动提问、主动讲解和主动质疑的意识和能力。久而久之,学生将逐渐增强学习内驱力,在较为稳定的学习环境中实现互助、互问、互赏。如此,“学为中心”的课堂样态便真正形成。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 钟启泉.“课堂互动”研究:意蕴与课题[J].教育研究,2010,31(10):73-80.

[2] 仇学春.“以学为中心”:小学数学教学的新样态[J].江苏教育研究,2014(34):37-40.

[3] 曾淑桢,张木春.“双减”背景下“以学为中心”的教学模式改革探析:以小学教学改革为例[J].龙岩学院学报,2021,39(6):124-128.

[4] 陈佑清,曹阳.能动参与文化性活动:学生素养发展的基本机制[J].课程·教材·教法,2018,38(12):80-87.

[5] 王晓萍,刘玉玲,梁宜勇,等.“以学生为中心”的教法、学法、考法改革与实践[J].中国大学教学,2017(6):73-76.

[6] 林家薇.“学为中心,素养导向”小学数学新生态课堂的构建[J].数学学习与研究,2022(17):101-103.

[7] 陈佑清,杨红.学习中心教学:高质量育人的有效途径[J].人民教育,2022(Z1):83-85.

[8] 雷浩.为学而教:学习中心教学的研究[D].上海:华东师范大学,2017.

[9] 潘蕾琼,黄甫全,余璐.学习中心与知识创造:21世纪学习学术发展彰显课程改革两大新理念[J].课程.教材.教法,2016,36(1):12-19.

[10] 许芬英.学为中心的初中数学课堂特征和教学基本模式初探[J].课程·教材·教法,2014,34(5):53-57.

[11] 陈言明.建构“学为中心”的小学数学课堂方法探究:以苏教版四年级下册《用数对确定位置》教学为例[J].平安校园,2022(9):38-41.

[12] 贲友林.构建“学为中心”的数学课堂[J].当代教育家,2016(9):62-63.

[13] 郑毓信.关于“以学为中心”的若干思考[J].中学数学月刊,2014(1):1-4.

【本文系天津市教学成果奖重点培育项目“核心素养导向下“学为中心”课堂的创新与实践”(项目批准号:PYJJ-018)的阶段性研究成果。】

(责编 金 铃)