小语种专业课程中学生跨文化能力提升与地方需求及特色的有机融合

2024-08-08毛亚斌

摘 要 跨文化能力提升是外语专业人才培养的一个基本目标,以德语为代表的小语种专业其教学与课程体系又有其自身的特点。文章从认知、感情和行为三个层面出发,结合笔者学校所在城市的实际情况及重庆大学德语专业近些年在相关教学改革与建设中的经验,系统阐述如何在小语种专业课程的整体设计和具体实践中将跨文化能力提升与地方需求及特色有机融合。

关键词 跨文化能力;地方需求及特色;德语专业

中图分类号:G642 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2024.19.025

Organic Integration of Intercultural Competence Enhancement and Local Needs and Characteristics in Courses of Minor Language Majors

——A Case Study of the German Major of Chongqing University

MAO Yabin

(School of Foreign Languages and Cultures, Chongqing University, Chongqing 401331)

Abstract Intercultural competence is one of the basic objectives of foreign language professional training, and since the foreign language teaching and curriculum system of minor language majors, represented by German, has its own characteristics. Starting from the cognitive, emotional and behavioural levels, and taking into account the actual situation of the city where the author's school is located and the experience of the German Department of Chongqing University in the relevant teaching reform and construction in recent years, this paper systematically explains how to integrate intercultural competence with local needs and characteristics in the overall design and specific practice of the minor language professional curriculum.

Keywords intercultural competence; local needs and characteristics; German major

在全球化时代,文明交流互鉴,各国相互依存,人员往来日益频繁。在这一背景下,跨文化能力成为21世纪高素质外语人才的核心要求。《外国语言文学类教学质量国家标准》为包括德语在内的外语专业描述了具体的培养规格,其中能力要求中便包含跨文化能力[1]。

长期以来,小语种专业主要通过高年级研讨课以及其他各门课程中的相关环节提升跨文化能力,多数教师也能有意识地运用地方素材,着眼地方需求,融入地方特色。但目前还普遍存在课程间缺乏协调、内容碎片化和表面化等问题。因此,为了更好地将跨文化能力提升与地方需求及特色融合,应统筹各门课程,系统梳理跨文化能力培养的路径与方法,整合与建设一个较为系统和规范的教学体系。

1 跨文化能力提升与地方需求及特色的关系

国内学界大多将跨文化能力与跨文化交际能力视为同一种能力。“将跨文化交际能力与跨文化能力对等有利于将我们的观念从语言交际的狭隘视野中解放出来,从而在跨文化交际能力培养过程中注重语言交际能力的同时,看到跨文化意识、思维能力、非语言交际及交际策略等方面的重要性。”[2]对于跨文化能力所包含的要素,胡文仲认为应包括认知、感情和行为三个层面,该能力的培养途径也应该对应到这三个层面上[3]。

因此,外语专业应通过培养学生的语言能力、语用能力和策略能力,对文化差异的敏感性和宽容性以及处理文化差异的灵活性,来提升学生处理文化差异的能力。提升跨文化能力对于外语专业学生来说,除了涉及对象国的知识、对对象国文化的尊重与亲近、克服本国文化与对象国文化冲突的语言及非语言交际能力外,还应训练学生描述、分析和传播中国文化的发展历史、思维方式和行为方式的外语能力,培养他们对中国文化与对象国文化的各个方面进行深入比较的能力。

地方需求及特色与跨文化能力提升关系密切,其作为中国国情与文化的一部分,在教学中能创造更真实的情景感与在地感,为学生跨文化能力的提升提供了丰富的教学素材和资源,激发学生用对象国视角审视自身环境及本土文化的意识。将其合理融入跨文化能力提升环节,能提高学生的参与度和积极性。

2 如何把握地方需求和特色

对于地方需求及特色,不能简单地将其理解为为教学任务设置本土场景。外语课程的确常以学生熟悉的地方作为模拟场景以调动学生的积极性。但服务于跨文化能力提升的地方元素,还应具有一定的代表性与文化特性,应使学生意识到具体场景背后的文化与时代特色,从而开启文化比较与反思。此外,也不能将其与社会需求导向等同,它更多指向的是基于具体教学设计,从真实的地方元素中提炼而来的情景或主题,具有很强的文化特性,包含跨文化交际中有代表性的困难与挑战。

笔者以重庆为例,尝试梳理了近年来社会经济发展及本土特色与文化中可融入德语专业课程的方面。

①重庆经济的支柱产业及优势特色产业在中德经贸交往中的需求场景。目前,汽车及其相关产业仍是重庆经济的支柱产业。相关经贸需求或场景适合被开发成某些专业课程的教学内容或任务。此外,近年来发展的一批优势特色产业例如现代物流业也很适合融入德语专业课程。中欧班列之一的“渝新欧”铁路连接着重庆与德国杜伊斯堡,配合中新(重庆)战略性互联互通示范项目西部陆海新通道,构成了一条往来欧洲与东亚、东南亚的物流大动脉。

②带有地方特色和文化的重庆文旅资源,适合开展中德人文交流。重庆一直以来就是境外游客开启三峡之旅的起点或终点。近年来,山城的独特魅力又在国内乃至国际网络和年轻人中出圈。山水景观(如三峡、两江交汇等)、城市景观(如洪崖洞、轻轨穿楼等)和人文景观(如火锅文化、抗战遗迹等)是重庆文旅资源的核心。互联网时代对城市特色的跨文化推介可借助社交媒体产生巨大的传播效应。德语专业课程既可模拟政务、商务和旅游接待中的场景,还可关注年轻人喜欢的新型景观,模拟社交媒体传播的场景。

③重庆经济社会发展中的一些代表性现象或话题。重庆作为中国西部的一个直辖市和超大城市,有现代大都市发达的一面,而其乡村和欠发达地区又能体现中国中西部地区的发展困境和挑战。因此,基于整个重庆市域范围的若干经济社会发展方面的问题,例如城市化问题、乡村脱贫与振兴、山区生态保护等方面,既能代表中国现实国情,又具有一定的地域性。

3 地方需求及特色融入重庆大学德语专业课程的整体设计

在认知层面上,一年级的“新生研讨课”中设置专门板块引导学生思考外语专业与地方的有机联系;二年级的“德语项目实践”在开展实践前会对学生进行跨文化交际方面的理论铺垫;三年级的“中德文化对比”中,深化跨文化理论探讨,引导学生运用理论知识,深入思考地方需求及特色融入外语学习及专业发展这一主题;四年级的“专业实习”开始前,会进行相应指导,系统阐述地方需求及特色在实习中的体现和意义。

在感情层面上,通过师生间的交流来加深学生对重庆的感情,使他们在完成相关跨文化任务时,更能带入主人翁意识,站在重庆的角度思考问题。任课教师大多承担学生的班导师及学业导师等工作,他们通过座谈讨论、主题班会、外出考察等形式,引导学生建立对所在城市的认知及情感。

在行为层面上,通过以实践为导向的教学环节及任务,来提升学生在具体情景和实践中的跨文化能力。例如,“中德跨文化交际实践”等实践类课程为模拟跨文化场景提供了机会,在内容上教师会有意识地注入本地元素。学生通过不同形式的教学任务,尝试运用已学知识和技能,解决具体问题,并在完成前后进行预演及反思。

以往的课程教学中,地方需求及特色的融入往往各自为政,课程间及教师间缺乏协调与配合。近年来,我们通过共享文档和网盘等新兴工具,加强教师间的协作与资源共享,并通过专题教研活动让大家在融入地方需求及特色时更有全局观。

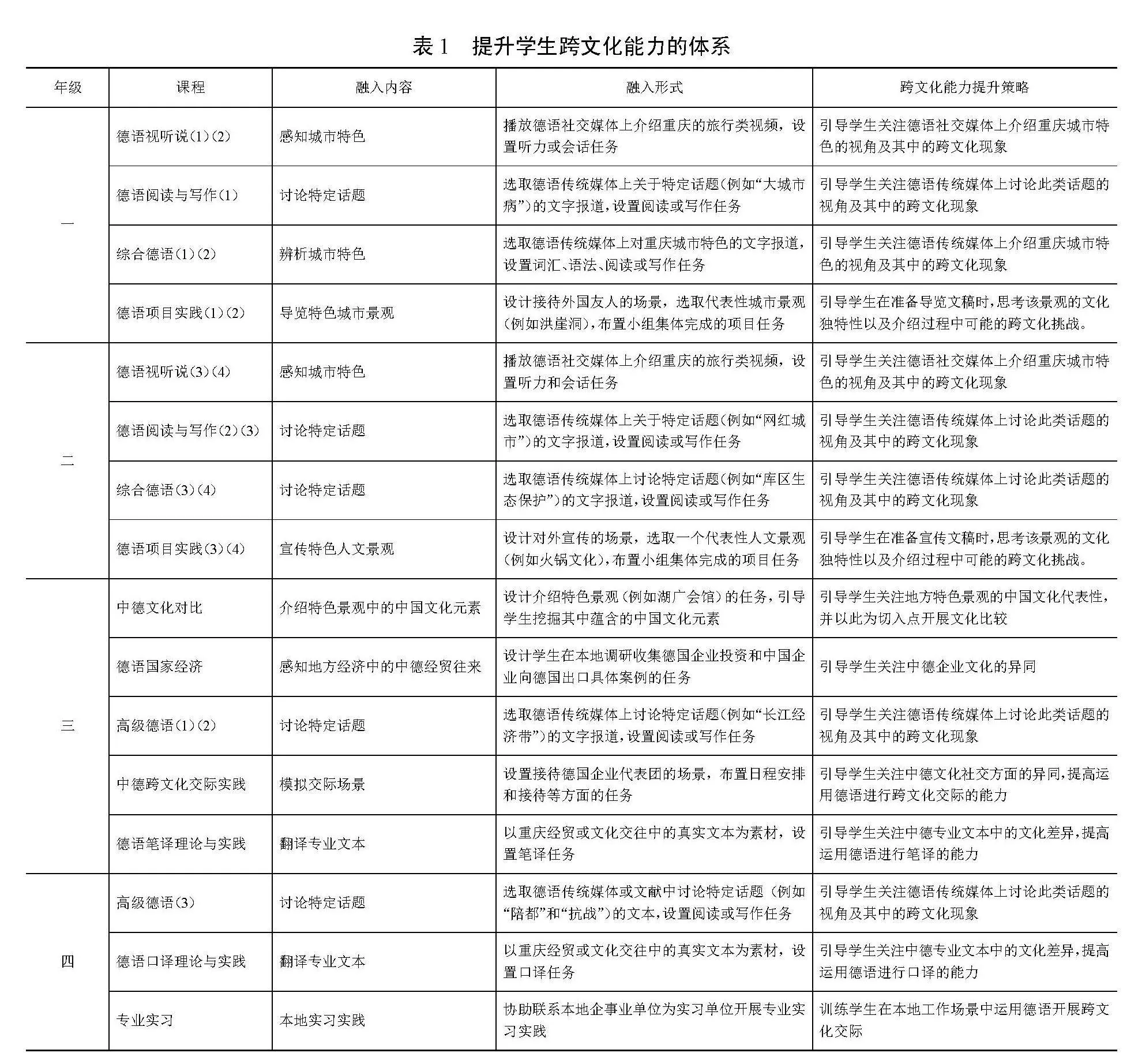

具体到各年级的课程,我们做了整体设计,将基于地方需求及特色开发的教学内容或资源循序渐进地融入课程,构建提升学生跨文化能力的科学体系(表1)。

4 结语

重庆大学德语专业近年来提高了各课程之间在地方需求及特色融入上的协作性和整体性,制订了详细的方案来整合教学内容和资源,为任课教师间的沟通协作举办了教研活动并运用共享表格和文档等工具。改革与建设取得了较好的成效,教师普遍反映对相关问题的认识更加系统和深入,彼此间的教学更加注重协作,学生对新增的教学内容和资源较为感兴趣,普遍反映提高了自身在具体场景中的语言能力和跨文化能力。部分优秀学生依托课程中的相关教学内容,积极参加竞赛或申报创新创业项目,例如2020级曾同学在首届“德语之星”全国高校德语演讲比赛中以家乡重庆的环境改善为主题获得全国三等奖,她还代表重庆大学参加了2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛多语种组(德语)比赛并获得全国银奖。这些都反映出本专业学生将专业知识与技能和地方需求及特色相结合的意识越来越强,开始主动思考如何服务重庆本地对德交流的需求,传播重庆的城市文化。

基金项目:2019年度重庆大学教学改革研究项目(2019Y10)。

参考文献

[1] 高等学校教学指导委员会.普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[S].北京:高等教育出版社,2018:92.

[2] 杨盈,庄恩平.构建外语教学跨文化交际能力框架[J].外语界,2007,121(4):13-21.

[3] 胡文仲.跨文化交际能力在外语教学中如何定位[J].外语界,2013,159(6):2-8.