论数字经济背景下会计专业建设的问题与策略

2024-08-08李颖超

随着大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术的变革,催衍出诸多新产品、新服务、新模式、新业态,财经人才新需求正在发生颠覆性的变化。本文针对校企合作“合”而不“融”,中、高、本贯通培养“贯而不通”,人才培养中出现“重技轻德”三问题,构建了校企一体化、中高本一体化、德技一体化“三个一体化”,在产教深度融合、人才培养模式创新、课程改革、实训基地建设、教师信息素养提升、课程思政等方面进行了创新实践。

加速产教深度融合,有效服务数字中国战略产业发展,已成为职业教育专业转型升级的新引擎。《职业教育提质培优行动计划》(2020—2023年)指出,主动适应科技革命和产业革命要求,大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态,推动教育教学变革创新。国务院《关于推进现代职业教育高质量发展意见》要求,着眼于破除改革发展障碍、推动高质量发展,旨在切实增强职业教育适应性,加快构建现代职教体系,为全面建成社会主义现代化强国提供有力的人才和技能支撑。新一代信息技术深入应用,使核算、报表、档案管理、互联网金融、财经大数据分析等财经基础活动的自动化程度大幅度提高,会计类职业在智能化大数据时代下正经历着脱胎换骨式变革,传统的人才培养模式已经不能适应职业发展需要,重新定位培养目标、重构课程体系、提升数字化实践能力、培养德才兼备会计职业人才势在必行。

1 问题分析

通过广泛调研分析,会计专业在数字经济时代人才培养中主要存在以下三个问题。

(1)校企合作“合”而不“融”。校企合作满足于签约,校企深度合作“不见真容”,很难达成人才培养目标和用人需求,校企合作机制亟待优化。

(2)中、高、本贯通培养“贯而不通”。建立现代职教体系,为学生成长搭建“立交桥”,中、高、本贯通培养实验工作逐步展开,因为牵扯多个不同类型的学校、不同层次类别的学制,实际做起来,出现“贯而不通”问题。

(3)人才培养中出现“重技轻德”。在人才培养中出现“技能光环灿烂”“一技走遍天下”的观念,而轻视了立德树人的根本问题及课程思政润物细无声的育人效果。

2 构建“三个一体化”、解决“三问题”

对接“实施国家大数据战略加快建设数字中国”《北京城市总体规划(2016—2035)》战略目标,明确“懂财金+善管理+精数据+勇创新”的培养定位及对应“财税核算、财务共享、金融管理、数字服务”四类岗位群,针对专业建设发展中的“三大问题”,以职业教育数字化转型为契机,构建校企一体化、中高本一体化、德技一体化的“三个一体化”,破解专业建设发展中的主要问题。

2.1 校企一体化:构建产教深度融合育人范式,解决校企合作“合”而不“融”问题

(1)建立产教融合新机制

建立理事会,下设产业学院、大师工作室孵化中心、大数据分析中心、技术研发与服务中心、实习实训建设中心、教师企业工作站、产学研用中心、社会服务中心等8个中心,明确各中心工作职责与成果孵化内容;理事会在人才培养方案制订、课程建设、教材建设、“双师双能型”教师队伍培养、新技术开发与应用等重大问题上进行审议、决策、指导、咨询、监督和协调;制定《校企合作理事会章程》《教学支持管理办法》《校企合作技术研发管理办法》等13份文件,保障校企合作行稳致远;企业委派长期驻校导师,实行周沟通、月复盘、年总结的常态化工作机制,保障校企合作有效运行。

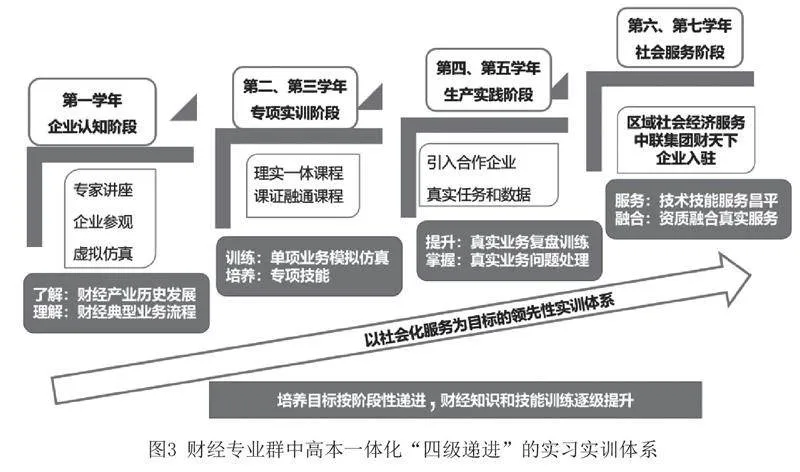

(2)构建“四融合、四对接、五维度、五共同”产教深度融合育人范式

以校企合作理事会下达的8个中心为支撑,形成“四融合、四对接、五维度、五共同”产教深度融合育人范式(见图示1),数字赋能“教育链、人才链与产业链、创新链”有机衔接,全面提升人才培养质量,服务首都产业结构调整和京津冀协同发展。以共建“订单班”“产业学院”为突破口,持续深化校企合作。与祥龙公司举办订单班、打造新道专班、中国银行专项班,为企业“定制”培养,解决学校人才培养目标与企业需求不衔接问题。近三年先后与用友新道共建“新道云财务会计师学院”、与中联集团共建“中联数字财经产业学院”、税务师商校分部、“京津冀”中小微企业数字化转型服务中心等,2019年“新道云财务会计师学院”入选北京市首批工程师学院建设单位,企业长期驻训学校、教师入驻企业工作站,“四融合、四对接、五维度、五共同”新型产教融合协同育人模式成效显著(见图1)。

2.2 中高本一体化:统筹“中高本”协同发展,解决“贯而不通”问题

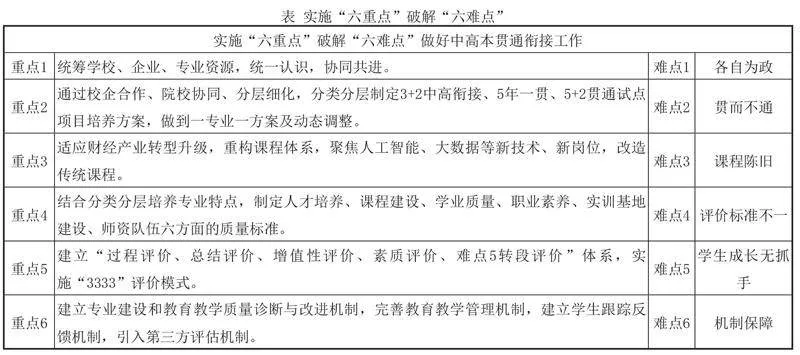

(1)实施“六重点”,破解“六难点”中高本贯通培养方法

会计专业承担北京市3+2中高衔接、5年一贯、5+2贯通分层分类培养试点项目。针对培养过程中存在的问题,实施抓“六重点”即统筹协调校企一致、人才培养方案、课程、标准、评价、机制,破解“六难点”,创新形成了“1统筹4统一4机制”培养方法(见表),三年共计培养738名学生,一直保持100%升学率。

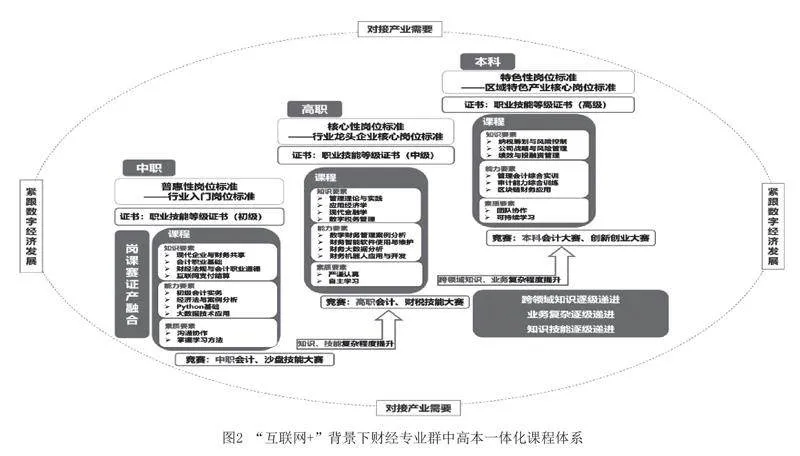

(2)重构财经专业群中高本一体化课程体系

针对中高本在课程体系这个关键通道衔接脱节问题,系统制定人才培养方案,统筹优化公共基础课、专业技能课、职业拓展课,结合1+X证书(初级、中级、高级),重构“岗课赛证产”融通发展的中高本一体化课程体系,打通中高本一体化贯通培养通道。围绕知识、能力、素养三维度设计新课程体系,各层级间知识、技能、业务既有关联性,复杂程度又逐级递增,对标的岗位标准也从普惠性逐渐升级为核心性、特色性岗位标准,形成具有职业特色又符合人才成长规律的中高本一体化课程体系,并强化劳模精神、劳动精神、工匠精神、数字素养融入人才培养全过程,实现五育并举、人人出彩(见图2)。

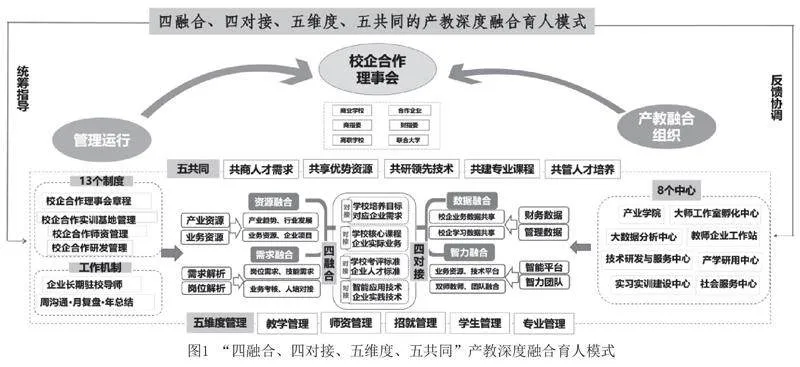

(3)创新财经专业群中高本一体化“四级递进”实习实训体系

建设以融入数字化技术为主体特征的产教融合实训基地,构建自主学习、智能环境、多元合作、协同创新“教育教学、企业训练、社会服务”三场合一得到“财经梦工场”,构建“中高本”贯通培养“四级递进”实习实训体系,即企业认知—专项实训—生产实践—社会服务(见图3)。职业能力“四级递进”实习实训体系按照四个阶段培养目标,创设“教、学、做”一体的“企业课堂”;以多种方式模拟数字化、智能化财经场景、分析相应的财经问题,模拟数据信息运用与决策过程,实现岗位标准与新技术、新岗位对接,使社会化服务水平持续提升。

2.3 德技一体化:构建党建引领下“双循环”互促共育大思政格局,解决“重技轻德”问题

(1)构建党建引领下“双循环”互促共育大思政格局

贯彻落实关于构建“双循环”新发展格局的理念,持续探索党的建设和思想政治工作深度融合,遵循思政工作规律、教书育人规律、学生成长规律,结合学校特色优势,突出党建引领,健全立德树人领导体制和工作机制,将其融入思想道德、文化知识、社会实践各环节和企家社政各领域,贯通于教学、教材、教法各方面,贯穿于教育教学管理服务全过程,建立了校内“五一体”和校内外“五协同”机制,完善了“十育人”工作体系,运用“大数据+思政”双向评价系统,追踪监测、反馈提升各环节、各要素协同效能,构建了目标明确、内容完善、机制健全、评价科学、运行有力、成效显著的校内循环为主体、校内外循环为支撑的“双循环”互促共育大思政格局。

(2)创新“党建+”领航课程思政建设模式

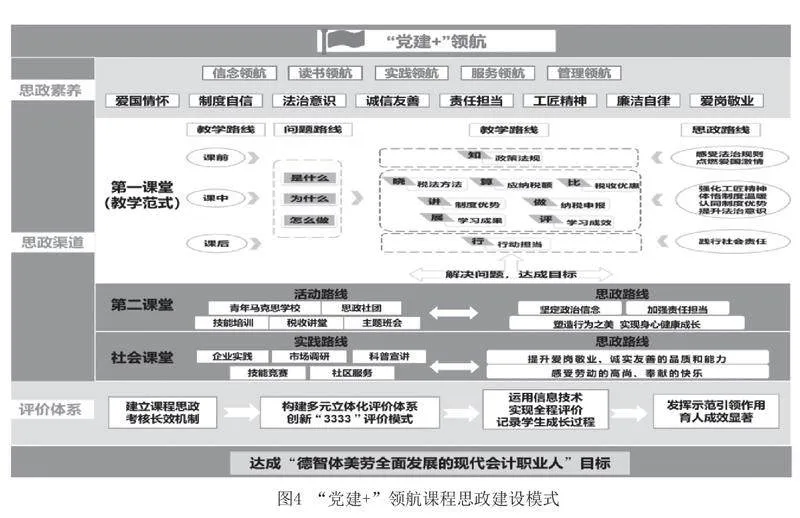

建立“系党支部—专业教研室—教师”三个层面的联动机制,以数字化撬动课程思政建设改革,应用大数据分析、AI助手,加快智慧思政网络育人平台建设。通过整合智慧思政、网络舆情、新媒体、安全防控等各系统数据,了解学生所思所想所行,形成网络思政工作模式。实现课程思政与思政课程同向同行、同频共振。将课程思政元素融入人才培养全过程,践行三全育人、五育并举,创新“党建+”领航即信念领航、读书领航、实践领航、服务领航、管理领航课程思政育人模式;通过第一、第二、第三课堂思政教育三个路径实施;挖掘课程思政元素,初步形成专业核心课程思政元素矩阵,提炼具有鲜明财经特点的课程思政八个素养,以《税费核算与智能申报》课程为例(见图4)。

(3)建设“一库二册三平台”课程思政元素矩阵

一库即资源库,包括课程标准、电子课件、微课、财经宣传片、财经案例、国家税收政策、数字人民币等;二册即教材、实训手册;三平台即全国中职课程思政研究中心、职业技能与素养展示平台和“青马学校”,同时将企业标准、岗位规范、职业道德等有机融入课程教学中,辅以专业讲座、诚信演讲、社团活动、财经文化节等,弘扬中华优秀传统文化,形成专业课程思政教育教学资源。《税费核算与智能申报》课程荣获教育部首批课程思政示范课及课程思政教学名师和团队称号。

数字化社会新形态在深刻影响着职业教育,如何在这场变革中抓住先机,服务于社会主义现代化强国建设,是职业教育的重要使命。文章从会计专业实践过程中出现的“三问题”入手,应对了“三个一体化”策略,切实解决了会计改革实践中的关键问题,取得了良好成效。近年来毕业生就业率保持在99%以上,升学率(3+2/3+4)保持在100%,学生综合职业能力显著提高。《构建中职学校党建引领下“双循环”互促共育大思政格局的研究与实践》《会计专业人才培养模式创新与实践》获北京市教学成果特等奖和一等奖,《创新产教融合新载体育人实践——北京市商业学校会计专业贯通培养》获教育部优秀案例。人民网、中央电视台、北京电视台、北京晚报等多家媒体分别进行报道宣传,示范效应强,引领北京市乃至全国中职财经类专业的创新和发展,为服务首都产业结构调整和“京津冀”协同发展提供了强有力的人才支撑。

(作者单位:北京市商业学校)