音乐活动融入小学心理课堂教案设计的个案研究

2024-07-25刘莉

青少年心理健康关系民族的未来和国民心理素质的整体水平。课堂是实施心理健康教育的主阵地,在学校日常的心理咨询与团体辅导过程中,我们发现音乐可以起到放松身心、激发感情、振奋精神、消除紧张焦虑等作用。音乐活动融入心理教育,能够发挥丰富精神、温润心灵的作用,培养学生认识美、欣赏美、创造美的能力。本研究基于团体动力学理论和音乐心理学视角,将音乐活动融入小学心理教育教学设计之中,旨在优化心理健康教育课堂教学方式,提升心理教育的成效。

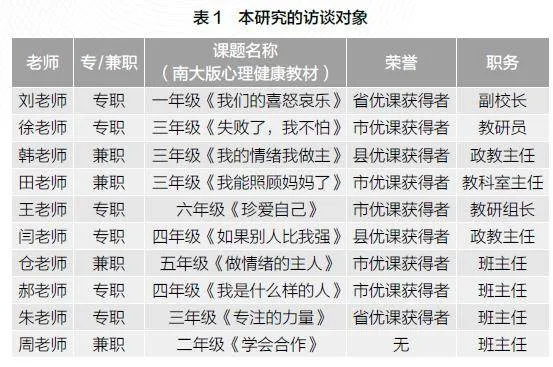

本研究主要采用实物收集法和访谈法收集资料。实物资料包括10位教师的心理健康课堂教学教案、教学课件、教学音视频资料等,10位教师也是本研究的访谈对象。10篇教案均基于南京大学出版社2016年出版的心理健康教材进行设计,涵盖了小学所有年级,涉及自我认知、情绪调节、人际交往、生命安全、学习适应等相关课程主题,基本信息如表1所示。

上述教案设计中包含唱歌、声势、律动、即兴舞蹈、音乐欣赏、配乐朗诵、器乐演奏等不同形式的音乐活动,形式多样、内容丰富、异彩纷呈。合唱、器乐演奏等团体互动性音乐活动不仅能提升学生的团队协作能力,增强归属感、集体荣誉感,而且能培养学生的音乐鉴赏能力。即兴舞蹈创编、律动表演等集体参与性音乐活动为学生提供自由表演的机会,让他们在对音乐的个性感受中,自由发挥与创造,体验表演带来的快乐和喜悦,从而激发学生的自信心和成就感。

一、团体热身阶段,让音乐活动唤醒学生心灵

团体热身阶段是心理健康教育课的重要一环,是团体辅导的前奏,如同一出戏的“序幕”,旨在创设一种温馨轻松的班级团体氛围,催化班级团体动力。在这一环节穿插相关音乐活动,可以迅速引起学生注意、激起学生参与热情,让团队成员达到一种融洽的心理状态,同时为后面的活动作铺垫。10篇教案设计中有7篇在团体热身阶段运用了音乐活动进行“暖身”。

二年级学生年龄段较低,形象思维十分活跃,语言和行为欢快活泼。我在二年级心理健康课《学会合作》的热身阶段,设计了音乐律动《在一起》,让学生先跟随音乐进行集体律动和有序的肢体接触,从内心深处体会个人与团队合作的重要性,拉近学生之间的距离,感受团队的温暖,为接下来的主题“合作”做好准备。—周老师

《我是什么样的人》是秋季开学第一课,属于自我认知的范畴。四年级是学生从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的转折期,学生对自己有初步的认知和概括的能力,因此在热身阶段我采用RAP的形式,利用大家耳熟能详的《两只老虎》做伴奏,引导学生做自我介绍。相较于以前口头说说的方式来讲,这种方式很新颖,学生很兴奋,注意力瞬间集中了。—郝老师

心理健康课是在原先的建制班级进行教学,班级成员之间彼此熟识,而且早已存在次级团体并形成了次级文化。这些次级团体和次级文化对于心理健康课堂来说可能会形成助力,也可能会造成阻力。教师要充分运用相关教学方法,在营造“积极参与、真诚分享、支持同伴、相互保密”的氛围中,帮助班级团体形成具有“凝聚力”的实体。团体热身阶段,所有的音乐活动在调动学生积极参与的同时,也为接下来的主题学习奠定基础。

我平时就喜欢跳舞,所以将简单易学的《兔子舞》请进课堂作为热身,五年级的学生在音乐节奏的感染下,参与的热情被调动起来,体会到舞蹈带来的情绪体验,为情绪调适找到一些方法。另外,我也安排了分组比赛,有失败有成功,让学生体会到情绪的瞬息万变。氛围感很好,也紧扣了“情绪”的主题。——仓老师

二、团体转换阶段,让音乐活动沉淀学生情绪

团体转换阶段是在凝聚团体动力的同时,开始聚焦讨论学习的主题。这是一个创设情境、提出问题、激发成员探索成长困惑的欲求、逐步催化团体动力的过渡时期。10篇教案设计中有一篇在转换阶段运用了配乐诗朗诵。

其实我也是在组织学生看过音乐视频《种子的成长》之后切入配乐诗朗诵的,主要还是为团体工作阶段“如何照顾妈妈”埋下伏笔。在朗诵中带领学生回顾了妈妈照顾自己的情景,这很贴合学生的成长背景,也很容易形成情感共鸣,再转换到我们拿什么回报家人的问题时,显得水到渠成。——田老师

小学心理健康课堂有固定的教材与教学目标,教师须围绕教学目标以及教学主题合理取舍与设计内容。问题情境一定要是学生真切熟悉的生活情境,这样才能激起学生探索的热情。音乐融入不仅能够以活动的形式呈现,还可以在讨论过程中做背景。在小组讨论的过程中播放背景音乐,一方面可以营造自由的分享环境,另一方面也运用音乐进行时间控制,如“音乐停,活动止”。

三、团体工作阶段,让音乐活动链接学生交流

团体工作阶段是心理健康教育课堂的重要组成部分。“生生互动,解决问题”,进行有意义的自我探索是这一阶段的重点。这一阶段是对问题情境的思考与回应,也是对教学主题的探究与生成,因此本阶段活动设计显得尤为重要。10篇教案设计中有5篇在此阶段设计了音乐活动,旨在通过音乐活动的融入,创设情境、寓教于乐,解决上一阶段所遇见的问题。

我在设计一年级心理健康课《我们的喜怒哀乐》时,结合情绪管理绘本《123,我不生气》进行现场歌曲学习,以达到在认识情绪的基础上,学会合理转化情绪的目的。因为歌曲朗朗上口,很多学生在课堂上顺利迁移与运用,效果特别好。——刘老师

《失败了,我不怕》主要是培养学生抗挫折能力,学会面对失败时,选择积极思维思考,获得掌控感。根据教材设置,我在团体工作阶段以音乐欣赏为主,带领学生走近贝多芬坎坷的一生。在铿锵有力的音乐旋律中,感受贝多芬执着、坚持的意志品质,从而引导学生思考:每个人都会遇到挫折,如何面对才是最重要的。我觉得音乐欣赏给学生营造了一个完美的感受空间。——徐老师

我的这节课教学主题是“学会合作”,运用打击乐器演奏提升学生的合作意识,以此深化学生关心同学,懂得合理分工、团结协作的意识,促进学生的社会性健康发展。——周老师

建构主义学习理论认为,学习情境必须有利于学生对所学内容的意义建构。这就对教学设计提出了新的要求,教学设计不仅要关注学习目标,也要考虑到有利于学生建构意义的情境创设。只有还原知识的发生、应用情境,才能够更好地促使学生自主生成相关知识。情境是带有一定情感色彩的环境,在团体工作阶段,通过设计、引用音乐作品,创设情境,唤起学生的情感体验,促使学生自主探寻音乐作品的意义与内涵,丰富和优化学生内心感受。为此,教师要积极创设音乐情境,利用音乐本身的感染力与渲染力优化学生的心理活动,使学生在或激荡、或温和、或活泼、或勇敢的音乐作品欣赏活动中形成健全的心智。

课堂上的身体律动、放松操时间对于学生来说是最快乐的时刻,所以我在设计专注的主题时,巧妙地将律动表演与专注素养结合起来,学生只有专注才可以做得更好,这比简单的说教要形象有效多了。——朱老师

四、团体结束阶段,让音乐活动升华学生心理

团体结束阶段的作用是概括总结本节课的收获、澄清意义、升华主题、布置相关生活化的作业、营造热烈气氛、增进团体凝聚力、激发学生正向情绪等。教师认为用音乐活动结束课堂可以达到“情感共鸣”,产生“渗透力”,共有6名教师选择与主题相关的音乐,或表演唱,或朗诵,或欣赏,在音乐中结束一节心理健康课。

演唱一些励志歌曲也可以达到引起情感共鸣、唤醒学生成长力量的效果,如歌曲《我相信》《把未来点亮》《少年中国说》等,具体选择什么样的歌曲应该根据班级团体气氛和主题的要求。我在讲授六年级心理健康课《珍爱自己》时,最后选用《怒放的生命》对主题进行了回应。——王老师

我们的课堂总结语言,在一些好的歌曲面前都会显得苍白无力,音乐对于学生来说更加有渗透力。——郝老师

当全班学生聆听着熟悉的流行歌曲时,大合唱瞬间开启,学生们情绪很高涨,我都被他们影响与带动了。——韩老师

小学心理健康课的结束阶段对学生来说不是终点而是起点,它影响学生将课堂所学内容迁移与运用到今后的学习与生活中。富有新意的结束,将为学生留下美好的记忆。因此在结束阶段的音乐活动更需要精心设计,它可以激励学生将课堂上的体验和课后的生活实践更好地关联起来。

在小学心理课堂融入音乐活动,丰富了心理健康课堂的教学形式,提高了学生对心理课堂的期待与参与度。在音乐活动的时间把控上,我们可以看到,教师们在设计时进行了截取,既保证了音乐本身的艺术价值,又发挥了音乐元素的教育价值,达成以美润心的教育目标。

参考文献

[1] 黄欢.试析音乐实践课程对留守儿童心理健康的影响—以黄州思源实验学校为例[D].黄冈:黄冈师范学院,2020.

[2] 黄容.鼓圈音乐活动对小学生心理健康发展的实验研究[D].长沙:湖南师范大学,2019.

[3] 李慧,李丽苗.音乐教学与中学生心理健康探讨[J].教学与管理,2014(27):117-120.

[4] 王冬香.韵律教学促进小学生身心健康的实验研究—以奉贤明德外国语小学为例[D].上海:华东师范大学,2017.

[5] 严晓丽.基于音乐活动的小学心理健康教育校本课程开发研究—以上海市P小学为例[D].上海:上海师范大学,2018.

[6] 钟志农.心理辅导活动课操作实务[M].宁波:宁波出版社,2007.

[7] 钟志农.心理辅导课:团体活动180例[M].北京:中国人民大学出版社,2022.

(作者单位:江苏省宿迁市泗阳县城厢街道小学)

责任编辑:胡玉敏