体育活动对幼儿分离焦虑的干预

2024-07-25杨梅

心理学中将幼儿分离焦虑(Separation Anxiety)定义为:“焦虑的一种。通常出现在与父母分离或与所爱和依赖的人分离或面临分离的威胁等情况下。表现为恐惧、焦虑紧张、不安等情绪反应。这本是一种正常心理反应,但是若过度恐惧和紧张不安,持续时间过久,则可能是神经症性分离焦虑障碍。多见于 6~10 个月的婴幼儿,但也发生于其他年龄段。几乎与婴儿和主要抚养者依恋的建立同时发生。其产生与婴儿的认知能力、应付情境的能力以及依恋关系的性质等因素有关。”[1]《中国精神障碍分类与诊断标准第S版》中将儿童分离焦虑定义为:和依恋对象分离时形成的一种过度焦虑的情绪,具体体现为害怕、焦灼、焦虑和忐忑不安[2]。

在幼儿园,特别是小班学段,每年9月注定是一个“难熬”的时节。多数幼儿没有长时间地离开过监护人,进入幼儿园是他们人生中第一次感受到“分离”,是一场生活环境的大变革,因此,紧张、害怕、不舍、恐惧、沮丧……一系列由“分离”造成的负面情绪在幼儿的心中蔓延开来。通常情况下幼儿的表现有哭闹、恐慌、伤心、羞怯等,这一现象被统称为幼儿的“分离焦虑”。

早晨入园时分离焦虑的表现最为明显,尤其是9月小班新生初入园时,每天早晨,大量幼儿在幼儿园门口哭泣、吵闹,抱住家长不愿撒手。3~4岁的幼儿大都没有过多接触过“外面的世界”,会本能地对“未知”产生恐惧,而幼儿的语言组织能力和心理承受能力弱,在面对分离焦虑时无法恰当地表达自己的感受,只好寄希望于哭闹以改变当下的处境。

分离焦虑不仅发生在小班新生入园学期,小班下学期开学入园,甚至中、大班每学期开学入园的前两周都存在一定的幼儿分离焦虑现象。因此,可以大致概括为:每学期伊始的两周是幼儿分离焦虑的高发期。

幼儿分离焦虑的外在表现为幼儿入园时的“哭闹”。同时,分离焦虑造成的精神压力、情绪问题会进一步影响幼儿日常的饮食、消化、睡眠,导致幼儿生活水平下降,甚至免疫力下降,进而影响身体健康。而精神压力长期得不到正确的关注和排解,可能会诱发其他如多动、学习障碍、抑郁、恐慌症等心理问题,造成严重的后果。

一、常见对策

要解决幼儿对未知的恐惧,最好的办法是让“未知”顺利地过渡为“已知”,成为“熟悉”。来到幼儿园对于幼儿来说变化的是环境,包括物质环境—生活的场所和人际环境—身边的人。这样的改变可以通过控制变量逐渐过渡,这对于幼儿来说更容易接受,并且这一过程在新生入学前就可以开始准备。

针对物质环境的改变引起的焦虑,相应的对策有:一是开展“场地不变人物改变”的教师家访活动。开学前,教师可以提前到幼儿家中进行家访,增加与幼儿的熟悉感,让幼儿开学以后在陌生的幼儿园见到自己熟悉的人,避免产生恐慌。二是开展“人物不变环境改变”的“新生体验日”及“家长开放日”等活动。请家长与幼儿一同参观幼儿园,熟悉幼儿园的环境和生活流程。幼儿在家长的陪同下能够在新的环境中放下防备,积极参与活动,更好地融入集体。

针对“人际环境”改变引起的分离焦虑需要更多样、更精细的策略。

二、体育活动的干预

3~6岁幼儿的“注意稳定性不强”及“注意分配力弱”,因此消极情绪往往来得突然,也走得突然[3]。教师可以通过户外游戏、竞技活动等体育活动转移幼儿的注意力,将幼儿从消极情绪中抽离,缓解幼儿的分离焦虑。

1. 晨锻对“与家长分离”焦虑的干预

每天早晨入园是幼儿分离焦虑集中爆发的时间。当幼儿处于哭闹、害怕的状态时,跟幼儿说什么他们都很难听进去,因为这一年龄阶段的幼儿具象思维多于抽象思维,他们无法理解教师的说教。因此,比起口头说服,更有效的解决办法还是回到具象、具体的活动中,尤其是体育活动、游戏活动中—设计新奇有趣的体育活动吸引幼儿的注意,将幼儿从负面的情绪循环中解放出来,幼儿感受到活动的乐趣便会逐渐停止哭闹。

以体育游戏的形式帮助幼儿克服分离焦虑,不仅能快速地吸引幼儿的注意,还能通过科学设计游戏项目帮助幼儿达到锻炼身体的效果。活动中,教师可以逐步地增加难度,鼓励幼儿攻克难关,并引导幼儿感受战胜困难的喜悦。感受到活动的乐趣后,焦虑、不安等负面情绪便会被激动、喜悦等正面情绪所代替,下一次入园时面对分离幼儿便会减少焦虑。

将晨锻活动安排在入园的第一时间开展,幼儿入园后直接参与游戏活动或体育活动,可以有效地缓解幼儿的入园焦虑。广州市黄埔区凤凰湖幼儿园自2018年建园伊始便每班配备了一名体育专业的带班教师。带班教师在幼儿入园前利用园内的操场、花园、围蔽天台、风雨长廊、沙池、跑道等场地,结合智慧方舟、三角锥、跳马、软垫甚至塑料椅子、绳子等各种器材,因地制宜地设计适合本班幼儿能力水平的活动方案,并搭建好活动路径,称为“元素场地”。各元素场地各班级每周轮换使用。每天,幼儿入园“晨检”后第一时间在教师的引导下到达指定位置,参与户外体育活动。

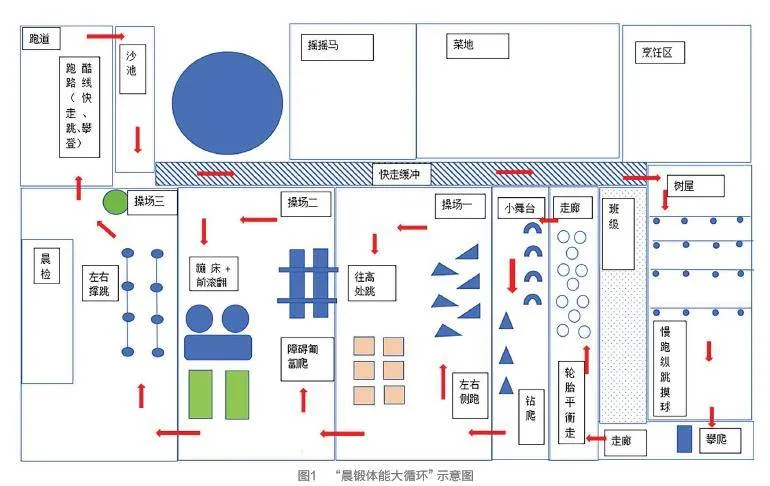

经过不断的设计调整,这些活动通常包括热身、大循环、放松三个环节。热身通常在幼儿集中入园的时间开展,先入园的幼儿会在教师的引导下在本班场地内进行活动。8:10,幼儿基本到齐,班级的热身活动基本完成,便进入下一环节—闯关形式的全园大循环。大循环的主体由各班级的“元素场地”串联而成,包含操场一、操场二、跑道、沙池等。教师结合场地元素特点设计了障碍匍匐爬、蹦床+前滚翻等技巧性活动,场地间衔接的路径则设计为快走缓冲、慢跑纵跳摸球等各种形式。小、中、大班不同年龄段的幼儿身体素质差异较大,因此在通过同一片区域时,教师会位于班级队伍的队首,身体力行地引导幼儿采用适合本班级运动能力水平的方式“通关”。近似闯关竞技的形式可以很好地激发幼儿的兴趣。幼儿在游戏中与同伴合作、竞争,通过一道道关卡犹如完成一次次挑战,能带给幼儿成就感和自豪感,使其迅速地从分离焦虑的情绪中抽离出来。此外,从生理上看,运动会使人神经系统兴奋,释放多种激素。其中,多巴胺会使个体感到快乐和兴奋,而内啡肽则有缓解压力、使人轻松愉悦的功效。经过若干循环,最后幼儿回到各班级场地,参与班级放松运动。至此幼儿晨锻结束(见图1)。

幼儿的晨锻总时长通常为15~20分。这些活动以班级为单位组织,均由专业体育教师经过科学的考量,结合本班幼儿的最近发展区创设,力求在唤起幼儿运动兴趣、缓解幼儿分离焦虑的同时,达到相应的锻炼目标。

2. 户外体育活动对午间分离焦虑的干预

《幼儿园保育教育质量评估指南》(以下简称《指南》)要求保证幼儿的每天户外活动时间不少于2小时,其中体育活动时间不少于1小时。凤凰湖幼儿园在严格参照《指南》的基础上,用科学合理的方式组织幼儿进行体育活动,力求最大程度地保障幼儿的身心健康发展。同时,在这一过程中,教师观测到幼儿“分离焦虑”的情况得到明显改善。

幼儿园创造性地构建“体验式体育活动”园本课程,在教学实施路径上以一物多玩、动作技能、自我突破等活动形式组织,将体育教师的专业性发挥到极致。

“一物多玩”鼓励幼儿探索体育器械的多种玩法,发挥幼儿的主观能动性,培养幼儿对于运动的兴趣。幼儿在运动中可以发挥自己的想象力、创造力和动手能力。在完成自己的设计后,既可以与同伴进行对比,也可以邀请同伴一起玩耍,进一步促进幼儿的社会性发展。

“动作技能”为体能活动,教师根据幼儿的最近发展区量身制订并实施与幼儿身体发展相适应的体格锻炼计划。在这一过程中,幼儿接触到新的运动技巧,如前滚翻等。相较于前面自由、开放的活动,动作技能这一形式强调幼儿遵守相应的规则和口令,才能更好地完成动作。通过这一活动,幼儿不仅能感受掌握自己身体完成各种规范动作的喜悦,体会到学习带来的成就感,更能在过程中感受体育活动的专业性,感受秩序美和规则美,进而愿意遵守幼儿园一日生活中的其他秩序,正常开展学习和生活活动。

“自我突破”则为二者的综合与提升,在拥有强健体格的基础上掌握正确的运动体态和姿势,发挥幼儿的想象与创意,在教师的引导下进行各种运动游戏路线的搭建,而后自己制订规则并完成闯关游戏。这一过程更体现体育精神中的竞争与合作。在搭建阶段,幼儿需要与同伴亲密配合,分享自己的想法、接纳别人的意见,甚至进行综合和完善。在闯关阶段,幼儿又会相互竞争。在这样的竞争、合作中,幼儿的友谊得到了升华,性格品质也更加亲社会化。经过上午科学合理而又充分的体育活动,幼儿在其中解决难题、突破自我所带来的获得感、满足感等情绪可以使分离焦虑造成的低落情绪得到明显的缓解。同时,与教师、同伴合作带来的集体荣誉感、被接纳感、安全感也使幼儿逐渐放下防备,心理上不再对用餐、午睡及其他活动感到抗拒。即使处于“安静内敛型分离焦虑”的幼儿也逐渐愿意与教师、同伴进行沟通,愿意主动积极地参与各种集体活动。

另外,合理的体能锻炼带来了适当的体力消耗[4]。经过一上午的活动,幼儿体内新陈代谢得到促进,能量消耗带来的饥饿感也促使幼儿在午餐时不再出现抗拒进餐、难以进餐的现象。在体育活动中,幼儿的神经系统处于兴奋和活跃状态,经过消耗,幼儿在午睡时难以入睡、睡眠质量差等现象也得到了明显的改善,打破了“睡眠质量差导致幼儿焦虑发作,进而影响午睡习惯”的恶性循环。

幼儿分离焦虑有其特殊性,由于幼儿年龄小、能力弱等特点,运用常规的心理问题干预手段进行干预效果甚微[5]。凤凰湖幼儿园基于自身配备体育带班教师的“三教制”教师队伍架构,响应国家教育部门的号召,践行“体教融合”的理念,贯彻《指南》“户外活动2小时,体育活动1小时”的要求,针对幼儿分离焦虑在幼儿园的发生时段,以科学、合理的方式组织幼儿进行体育活动,并将体育精神融入日常生活中,培养幼儿坚韧、自强的品质,从身心两方面入手对幼儿的分离焦虑进行干预,取得了显著的成效。

参考文献

[1] 林崇德,杨治良,黄希庭.心理学大辞典(上)[M].上海:上海教育出版社,2003:351.

[2] 中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准(第三版)[M].济南:山东科学技术出版社,2001:86-87.

[3] 周君华.婴幼儿体育的理论与实践[M].北京:高等教育出版社,2008:165-166.

[4] 庄弼,任绮,李孟宁,等.幼儿体育活动及其内容体系的思考[J].体育学刊,2015,22(6):64-70.

[5] 朱智贤,林崇德.儿童心理学史[M].北京:北京师范大学出版社,2002:216-222.

本文系广州市教育科学规划2024年度一般课题“体育教师带班对幼儿身心发展影响的研究—基于体教融合的实践”(课题编号:202316826)研究成果。

(作者单位:广州市黄埔区凤凰湖幼儿园)

责任编辑:胡玉敏