初中语文教学与劳动教育一体化设计课后服务的研究

2024-07-25庞孝瑾

【摘 要】本文在厘清学科教学与劳动教育融合内涵与内部机理的基础上,探讨语文教学与劳动教育融合的有效策略,从教学目标、教学内容、教学过程、教学评价等方面体现语文教学与劳动教育融合的育人价值,将语文学科教学内容有效拓展延伸到课后,一体化设计课后服务课程,在突出语文学科课程对学生创新实践能力培养的同时,引导学生将语文学科能力具体应用到劳动实践中,实现不同学科在同一教学过程中的多重育人价值。

【关键词】语文教学 劳动教育 课后服务

2020年7月,教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,指出“学校是劳动教育的实施主体”,应将劳动教育纳入人才培养全过程,进一步明确并强调要在课程教材中加强体现劳动教育,提出在学科专业中有机融入劳动教育等方面的要求。教育部印发的《义务教育课程方案(2022年版)》和《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课程方案”“语文新课标”)中也明确提出要“落实劳动教育”,语文学科应成为对学生进行劳动教育的重要学科,学校可以利用语文课程实现育人功能,培养学生树立正确的价值观。

一、语文教学与劳动教育一体化设计中存在的问题

语文教材中有很多关于劳动教育内容的篇目,早已把劳动教育贯穿于不同年级的教学之中了,只是教师还沉浸在传统教学里,没有深入挖掘劳动教育的资源,在语文教学中融入劳动教育还存在着很多问题。

1. 对语文课程全面育人的要求重视不足

通过调查,我们发现语文教师对语文教学融入劳动教育的认知程度,直接影响着语文教学育人目标的达成。很多语文教师对党和国家培养适应新时代发展的优秀劳动者的要求还不够重视,对劳动教育的思想和内涵认识不够全面,对劳动价值观念认知不够清晰,因此,在语文教学中,劳动教育缺失的现状普遍存在,难以达成语文课程全面育人的目标。

2. 同一教学过程中未能实现多重育人价值的目标

语文教材中蕴含着大量的劳动教育资源,是实施劳动教育的重要载体。但在语文教学中,教师受到应试教育的影响,考什么教什么,对语文教材中的劳动教育资源挖掘得不够深入,对劳动教育的价值更是认识得不够深刻,学生在语文学习过程中无法真正感悟到劳动教育的意义及劳动实践的价值,教师也就难以在同一教学过程中实现多重育人价值的目标。

3. 缺乏语文教学与劳动教育一体化设计课后服务课程的有效方法

语文教师在备课时不仅要深入发掘教材中的劳动教育资源,还应结合语文学科特点,在教学中有意识地将劳动教育资源拓展和延伸到课后服务中,设计出与语文教学相匹配的有主题的劳动实践任务,使其成为学生语文实践的重要载体。但在实际教学中,教师常常忽视课内外语文教育资源的利用,语文教学与劳动教育一体化设计课后服务的意识薄弱,更缺少相关的教学策略。

二、语文教学与劳动教育一体化设计课后服务的教学策略

1. 厘清语文教学与劳动教育融合的内涵,提升语文教师对劳动教育的认识

我们以马克思主义劳动观为理论依据,以党和国家对劳动教育的要求为指导,基于新课程方案、语文新课标,按照语文学科教学逻辑,把语文教学与劳动教育恰当融合,将语文学科教学内容拓展深化到劳动教育领域,突出语文学科课程对学生创新实践能力的培养,并引导学生将语文学科能力具体应用到日常生活劳动、生产劳动以及服务性劳动中,从而完成从语文学科学习到劳动素养提升的完整育人过程,在同一教学过程中实现多重育人价值。我们将这样的课程称为语文教学与劳动教育融合课程。

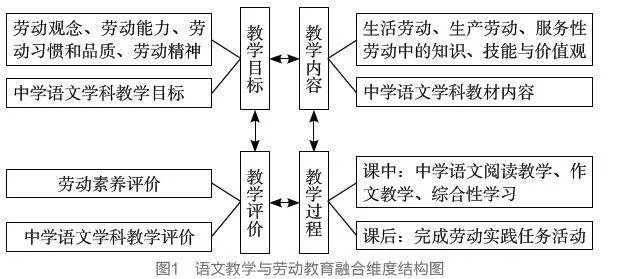

在厘清语文教学与劳动教育融合内涵与内部机理的基础上,寻找适切的融合点,从教学目标、教学内容、教学过程、教学评价等方面体现语文教学与劳动教育融合的育人价值,指向对语文学科本质的理解,让学生在语文学科知识学习与亲身参与劳动实践中受到劳动教育。在课中,将劳动教育作为语文学科学习的资源、载体等,引导学生深入理解语文学科的教学内容,并将课中的语文教学内容有效拓展延伸到课后,形成有主题的劳动教育实践活动,在课后完成劳动实践任务活动,全面提升学生的语文学科核心素养与劳动素养(见图1)。

2. 整体建构语文教学与劳动教育融合育人目标,实现多重育人价值

在语文教学与劳动教育融合课程教学中,首先,要明确在实现语文学科教学目标的同时,还要达成劳动教育目标。其次,要以培养学生的核心素养为导向,围绕日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,结合《义务教育劳动课程标准(2022年版)》中的劳动任务群,依托语文学科内容构建主题单元的课程内容框架,每个任务群由多个劳动项目组成,以便学生高质量地完成每一项劳动实践任务活动。劳动项目是落实语文教学与劳动教育融合课程内容及其教育价值,体现课程实践性特征,推动学生在学科学习中实现“做中学”“学中做”的载体。比如,教师可以将同一年级或不同年级语文教材中关于劳动教育的课文组成主题阅读,引导学生体会劳动者的情感。在语文七年级下册第三单元中,无论是《阿长与<山海经>》中“喜欢切切察察又不失慈爱”的保姆长妈妈,还是《老王》中凄苦一生仍朴实善良的车夫老王,抑或《台阶》里坚韧勤劳、靠一己之力养活全家的父亲,还有《卖油翁》中酌油技术高超的卖油翁,都为我们展示了普通劳动者不普通、不平凡的一面。学习本单元,教师要引导学生发现普通劳动者的勤劳和智慧,进而理解“劳动启迪智慧,智慧引领劳动”的深刻主题,能够去观察和发现自己身边这样的劳动者,观察他(她)有什么样的劳动技能(技巧)。在课后服务课程中,通过访谈(采访)等形式,虚心向他(她)请教并学习劳动技巧,从而体会劳动者的艰辛和智慧,尊重劳动,尊重普通劳动者,形成正确的劳动价值观。在语文教学与劳动教育融合课程的教学中,教学目标不能只局限于掌握人物形象、语言表达等语文知识、技能,还应将劳动教育作为教学目标的重要组成部分。要关注学生语文学科核心素养,更要关注学生综合素质的全面发展。

3. 一体化设计语文教学与劳动教育融合的课中、课后服务教学模式,提供可操作的实施程序

在系统思考与一体化建构语文教学与劳动教育融合教学方案的基础上,我们开发出语文教学与劳动教育融合教学模式(包括课中教学设计和课后劳动实践任务活动设计),在阅读教学、作文教学、综合性学习等方面来实践教学策略,为教师提供可操作的实施程序。

(1)在课中,以劳动教育引领学生深入理解语文学科教学内容

教师要抓住语文学科教材中包含的劳动教育资源,帮助学生树立正确的劳动观念,养成良好的劳动习惯,将劳动教育作为学科学习的资源、载体等,引领学生深入理解学科教学内容。比如,语文八年级上册《回忆我的母亲》一课,我们发现学生对文中“正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”这句话背后所饱含的朱德总司令对母亲的深情理解得不够深刻。这是教学的重难点,但在以往的教学中,教师多是一带而过。教师如果能从劳动教育的角度去帮助学生理解这句话,就可以看出这句话不仅抒发了朱德总司令对母亲的悼念之情,还由爱母亲推广到爱劳动人民,由赞美母亲推广到赞颂劳动人民。“这千百万人”就是指劳动人民,是他们创造了和创造着中国的历史,推动了历史的前进。

(2)在课后,开展与语文学科教学内容相匹配的有主题的劳动实践任务活动

我们认为,有教师指导的劳动教育才是最有效的劳动教育。在语文教学中,教师要加强对学生劳动教育的指导,将语文学科中的劳动教育内容有效拓展延伸到课后服务中,形成与语文教学内容相匹配的有主题的劳动实践任务活动。仍以《回忆我的母亲》为例,在教学中教师为了让学生深入理解文章的重难点,有意识地设计了“感受母爱,讲述劳动故事”主题劳动实践任务活动。活动以学生日常家庭生活为基础,以与亲人一起参加劳动、学习劳动技能实践活动为主线,感受家人为家庭、为社会辛苦付出的劳动过程,将课堂上学到的“母亲”身上所体现出来的品质与现实生活中劳动人民所具有的共同特征与精神相联系,从而深刻感受劳动的伟大。

4. 建构语文教学与劳动教育一体化教学评价体系,发挥评价指标的导向作用

对于每一个语文教学与劳动教育融合的实践任务活动,我们都采用模块化的任务驱动方式进行设计。通过学科融合概述、劳动任务描述与实践、劳动防护要求、劳动任务导引、劳动任务口诀、劳动任务测评、劳动素养评价、劳动实践反思等,形成一个个相对独立的贴近学生、贴近生活、贴近社会的劳动项目。这些有趣的劳动实践任务活动,吸引学生积极参加劳动,体验劳动的苦与乐,感受劳动的辛勤与光荣,在潜移默化中形成对劳动的崇尚和尊重。每个任务都有任务测评和劳动素养评价,有利于发挥劳动素养指标的导向作用,促进语文教学与劳动教育目标的达成。

“劳动任务测评”是对显性的学生完成劳动实践任务活动的行为进行评价。比如,上文所述“感受母爱,讲述劳动故事”劳动实践任务活动,评价指标指向每个劳动项目是否高质量完成(见图2)。

①认真观察家人的辛苦劳动并讲述他们的劳动故事

②与家人交流劳动感受,感情真挚

③用图片、视频、诗文创作等展现家庭劳动,真实、自然,体现真情实感

④积极主动地在班级群中与老师、同学交流展示

⑤展示内容具有很好的教育意义,能够从中获得劳动美德教育

图2 显性的劳动实践任务活动测评样例

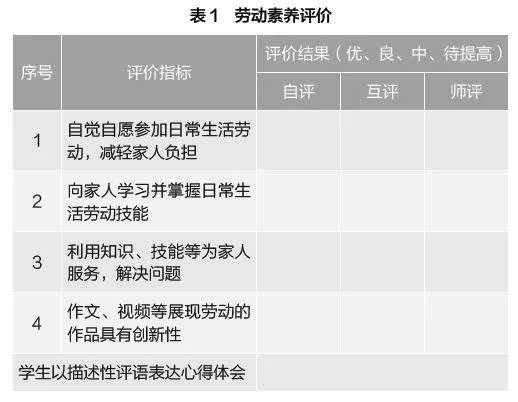

“劳动素养评价”评价的是通过劳动反映出的内隐的劳动素养。比如,树立正确的劳动观念、劳动效率意识、劳动质量意识;热爱劳动、热爱劳动人民、尊重普通劳动者的积极情感;综合运用多学科知识解决劳动中的问题,发展创造性劳动的能力;在劳动过程中学会自我管理、团队合作;自觉自愿地接受劳动,养成安全规范、有始有终的劳动习惯;体悟劳动成果的来之不易,珍惜劳动成果;能辛勤劳动、诚实劳动、协作劳动和创造性劳动,养成吃苦耐劳、持之以恒、有责任、有担当的品质等(见表1)。

学生在“感受母爱,讲述劳动故事”主题劳动实践任务活动后写的劳动实践体会,既体现出对课文重点内容的理解与应用,又表达了自己的成长与认识,也彰显了劳动的教育性。示例如下。

当我写完作业的时候,已经快晚上十点了。客厅餐桌上的吊灯还亮着,我看到妈妈坐在桌前择菜,她把一根根绿色的豆角掰成约一寸长的小截,一边择一边细心地撕去豆角的筋丝……妈妈是利用睡前的时间在为明天的饭菜做准备。我的心仿佛被什么东西触动了一下,不由得想到刚学的那篇课文《回忆我的母亲》。朱德的母亲一生勤俭持家,劳作不息,给了朱德一个强健的身体,使他养成勤劳的习惯。我的妈妈和朱德的妈妈一样,都有着勤劳的品质。她工作很忙,经常加班,还一直坚持自学,周末经常捧着厚厚的英文资料看上半天。她自己的事这么多,还要操心一家人的日常生活,妈妈真的很不容易。但她丝毫没有将这份不易当成生活的负担,反而在这样忙碌的生活中过得有滋有味。想到这儿,我走了过去,坐在妈妈旁边拿起一根豆角,学着她的样子给豆角去掉筋丝,掰成小段。妈妈先是一惊,然后又笑着说:“想学啊?我教你,这个豆角要这样掰……”透过她麻利熟练的动作和脸上的笑容,我看到了她在忙碌的生活中过得有滋有味的原因,也看到了一种珍贵的品质—勤劳。勤劳是中华民族的美德,随着时代的变迁和社会的进步,我们的生活水平与以前相比已经有了巨大的提高。但不管是革命前辈们曾经经历的那个战乱不止、风雨飘摇的岁月,还是现在我们生活的这个幸福安详、和平发展的时代,勤劳始终是推动中华文明向前发展的重要动力。我们作为祖国未来的主人公,一定要好好地继承和发扬“勤劳”这个中华民族优良传统,为实现美好的“中国梦”作出自己应有的贡献!

将语文学科教学内容有效延伸到劳动教育领域,有效落实了在语文教学与劳动教育融合中培养学生综合素养的教学目标。有针对性地将劳动教育自然渗透到日常的语文教学中,有利于建立落实劳动教育的长效机制,让劳动教育真正实现教学常态化,还为有效落实“双减”提供课后服务资源,有利于提高初中语文教学质量,培养学生的综合素质。

本文系北京市教育科学“十四五”规划2023年度一般课题“初中语文教学与劳动教育融合一体化设计课后服务课程的实践研究”(课题立项编号:CDDB23289)研究成果。

(作者单位:北京市朝阳区教育科学研究院)

责任编辑:赵继莹