超微距技术在自然博物馆藏品数字化中的应用

2024-07-23许波冯静夏晓飞

关键词:超微距;自然博物馆;藏品;数字化;应用

中图分类号:TP37 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)18-0089-04

0 引言

数字化作为当今世界的重要发展趋势,对于推动社会进步和经济发展具有深远的影响。国家制定了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》《2023年数字中国建设整体布局规划》《全民科学素质行动计划纲要》等文件,从政策上为博物馆数字化的开展和建设提供了保障。

藏品数字化技术和手段是指利用现代信息技术将实体藏品转化为数字形式,以便于藏品的存储、展示、研究和传播。在博物馆的数字化建设进程中,数字影像是一个不容忽视的重要领域。所谓“数字影像”是指数字化技术与新媒体艺术融合的一种创作形态,以电子为介质,通过数字摄影、电子扫描、DV静帧图像、三维造像等媒介来实现影像的留存[1]。这一过程涉及多种技术和方法,主要包括以下几种:3D扫描技术、高清摄影与图像处理技术、虚拟现实 (VR) 与增强现实 (AR) 技术、区块链技术、大数据分析、云计算和云存储、物联网 (IoT) 技术等。

通过上述技术和手段的应用,藏品数字化不仅能够保护和传承文化遗产,还能扩大藏品的影响力,使其在全球范围内得到更广泛的认识和欣赏。同时,数字化也带来了新的挑战,如数据安全、版权保护和隐私问题,需要通过不断的技术创新和法律法规的完善来应对。

在各类技术中,高清摄影与图像处理技术是相对应用较为成熟和广泛的技术,被广泛应用于藏品数字化和虚拟展厅制作等领域。2014年,祁庆国等人指出,实施藏品影像拍摄工作,应树立三种意识,做好一项准备[2]。

微距摄影是一种特殊的摄影技术,允许摄影师在非常接近的距离拍摄物体,以便捕捉到细节和纹理。这种技术在生物学、艺术和工业设计等领域都有广泛的应用。然而,微距摄影也面临着一些挑战,如何确保焦点的准确性、如何处理图像的噪点和过曝等问题。近年来,许多研究者都在探索解决这些问题的方法和技术。例如,2014年,杨嘉琛提出了一种基于平行和会聚相机的微距拍摄质量客观评价方法[3],通过研究内部参数和场景参数对拍摄的影响,建立了客观模型,与主观评估基本一致。赵毅力在2015年提出了一种基于多聚焦图像采集和融合系统的方法[4],该系统通过高精度的微距摄影装置和滤波策略,实现了在多焦点下的自动配准和对齐。

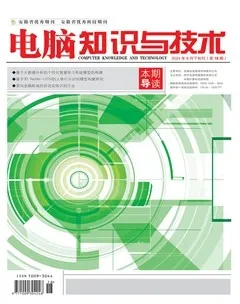

对于博物馆来说,若想更加科学严谨地进行观察并扩大数字化成果的应用场景,会综合使用单反相机加微距镜头、光学显微镜、电子显微镜等手段。然而,这些手段各有优缺点。例如,使用单反机身加微距镜头或光学显微镜,由于景深受限,通常只有某一部分是清晰的。而利用电子显微镜,景深比光学的单反相机或光学显微镜要大得多,但由于成像原理,图片是黑白的,如图1所示。

基于上述技术手段的局限性,引入超微距显微技术。超微距摄影是一种科学摄影方法,使用不同放大倍率的镜头,借助特殊的设备和技术,通过前期焦点堆叠拍摄和后期堆栈处理,将微观世界的细节和结构以艺术化的方式呈现。这种拍摄方法能够将被拍摄物的色彩、纹理、形状和构图进行艺术加工,创造出独特且引人入胜的影像艺术形式。

在自然界中,许多细小的昆虫单靠人类的肉眼无法看清它们的细节和颜色。通过超微距摄影,可以使照片呈现出更加清晰和逼真的效果。在此类场景中,超微距显微技术的优势得以充分展现。本文以拍摄国家自然博物馆藏品—富金吉丁(总登记号243413) 为例,探讨藏品数字化过程中超微距拍摄的技术需求及应用场景。

1 技术路线

随着数码摄影和计算机技术在中国的发展,各大动物标本馆、博物馆及高校已开始尝试将馆藏昆虫标本进行数字化,并依托互联网进行数据开放共享。然而,各个昆虫标本馆采集的标本影像质量却存在较大差异。因此,在昆虫标本二维影像采集过程中,需要依据一套全面、科学的规范来开展工作,以确保昆虫标本二维影像在拍摄、后期处理、影像存储等阶段中达到高质量和高标准,从而提升昆虫标本二维影像采集的效率和质量。

1.1 采集规范引用及参考标准

1)《 中华人民共和国文物保护法》;2)《 中华人民共和国文物保护法实施细则》;3)《 中华人民共和国保守国家秘密法》;4) 《国际博物馆藏品信息准则》;5) 《博物馆藏品保管工作手册》;6)《 中华人民共和国档案法》;7)《 博物馆藏品管理办法》;8)《 博物馆藏品二维影像技术规范(试行)》;9)《 标本摄影技术指南》;10)《 无脊椎标本数字影像要求与拍摄指南》;11)《 博物馆藏品信息指标著录规范》;12)《 国家昆虫标本资源库标本数字化工作流程及要求(2020版)》;13)《 标准化工作导则》 GB/T 1.1 2020;14)《 纸质档案数字化技术规范》 DA/T 31 2017;15)《 中国动物分类与代码》GB/T 15628.1-2021。

1.2 设备要求

除单反机身、微距镜头、翻拍架、灯光设备、光学防震平台外,还应加设以下设备:

1) 控制相机进行微米级移动,方便后期进行景深合成的 WeMacro 焦点堆叠自动步进导轨(图 2) 。

2) 用于移动昆虫标本以对标本构图作精细调整的 X轴一维微调平台-LX(图 3) 。

1.3 采集人员基本要求

1) 具有一定的昆虫分类知识和标本制作经验。2) 了解博物馆日常工作的流程,并对博物馆管理制度有一定接触。3) 熟练掌握摄影技术,熟悉常用摄影、图像处理、堆栈等软件。4) 具有良好的职业操守和保密意识。5) 所有参与本项目的工作人员在正式拍摄之前,应在博物馆进行报备、审查,并接受藏品管理处、资料信息部、保卫处进行的安全和技术培训。如无特殊情况,不随意更换人员。6) 拍摄人员由博物馆指定专人负责出入库房和拍摄期间的管理,做好每次出、入库房的登记和报备。在指定地点和路线内进行工作,不得在工作区域以外的地方走动。7) 所有参与昆虫标本二维影像采集的工作人员都应承担保密协议约定的保密责任,妥善保管相关文件和资料,以确保协议的履行。

1.4 采集场地要求

昆虫的超微距显微数据采集的场地要求至少满足:1) 位于博物馆库区缓冲区。与昆虫库房间的道路连接顺畅。2) 区域方面要有合理划分。如工作区等,工作区域应具有足够面积,满足摄影设备安装需要及调整;工作区整体应不透光、防尘且有温湿度控制。3) 地面处理。地面应做防滑处理,并采用阻燃材料。4) 墙面处理。墙面应做防火、防潮、防渗漏和防灰尘材料处理。5) 供电要求。路负载需大于所有摄影设备全部开启时的用电总负荷;最好具有独立的配电箱;插排需符合国家标准;用电的设备应尽可能地直接连接墙面上的插座,禁止采用多节接线板串联方式供电。

1.5 标本搬运

1) 爱惜标本。搬运标本时,要爱惜标本,轻拿轻放。2) 防护措施。搬运标本时,如果需要和标本直接接触,需要戴上防护手套,避免手上的汗液对标本造成损伤。3) 标签和登记号码管理。搬运标本时,要注意不要把印有标本数据的标签和登记号码条与标本分开。

1.6 标本安全管理

1) 严格遵守规章制度。在博物馆标本数字化影像数据采集过程中,严格遵守博物馆标本管理和数据采集相关要求,特别是标本安全保护的制度。2) 及时归还标本。从库房拿出的标本,在数字化加工完成后应及时还回库房。3) 避免标本损伤。在拍摄过程中,要爱惜标本,轻拿轻放,不得对标本造成损伤,不得随意涂改、污损标本上的标签等,要确保标本完整与安全。4) 损伤报告。如标本发生损伤,应立即报告,并与管理人员拍摄、记录现场情况,明确相应责任。5) 严格禁止事项。严禁将食物带入库房。严禁将易燃、易爆物品带入库房。数字化现场严禁吸烟。

1.7 昆虫标本超微距影像合格标准

1) 色彩。① 标本影像必须采用RGB色空间表现色彩(sRGB或Adobe RGB均可)。② 标本影像中色卡的黑色块取样,其红、绿、蓝(以下简称R、G、B)彼此间差值应在7个单位内,并且色值应约为50;对白色块进行同样程序,其R、G、B色值各应约为245。③ 对于色偏的检查,可选择色卡中灰色块,其R、G、B色值应约为128,彼此相差应该在7个单位内。2) 影像视角。拍摄昆虫标本图片时,镜头须垂直于标本实物焦平面,以最真实的角度来展示标本。3) 无变形。所有拍摄的昆虫标本影像无变形。4) 标本图像最低像素。标本图像像素不低于8 000万。5) 震动模糊。拍摄时避免震动翻拍架或相机,防止产生震动而造成肉眼的影像模糊,以拍摄完毕的图片在放大到100%时没有肉眼可见模糊为准。6) 曝光准确度。曝光必须适度,以保证标本影像的亮度能够尽可能还原标本各个层次的细节和色彩,对于绝大多数标本而言,其灰度直方图应当满足:左右两侧无过多溢出。7) 存储格式。标本原始图片使用不低于16位的JPEG格式、TIF格式或RAW格式存储。

1.8 拍摄

1) 拍摄前基本要求。①拍摄昆虫标本时,拍摄区域必须覆盖整件标本,并且在具体情况下需要单独拍摄昆虫复眼、触角等细节照片。②拍摄昆虫标本时,图像中须在相对固定的位置附有标准色卡和标尺。③昆虫标本照片中的色卡、标尺等不得遮挡标本,以及原有的采集签、鉴定签、库房独有的条形码和采集地标识等。

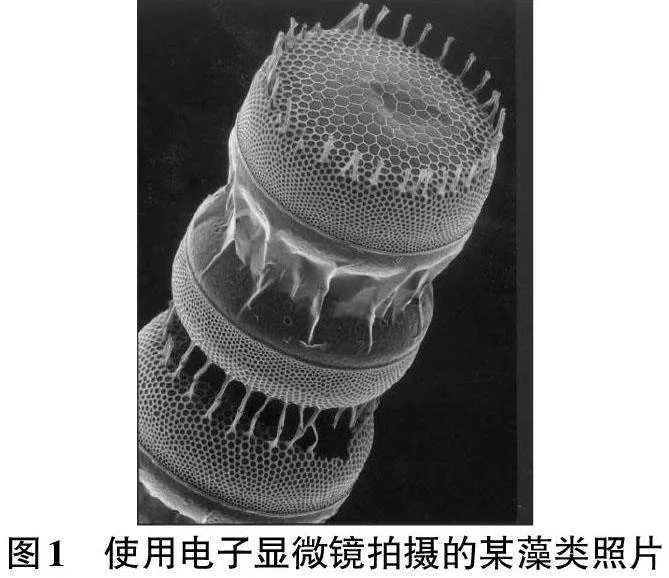

2) 设定拍摄矩阵。为了获取更高像素的照片,我们将通过矩阵拼接来实现。然而,超微距摄影拍摄的并不是一个平面,而是“立体”的平面。普通摄影只需要分区拍摄一个平面即可,而显微摄影还需要在分区拍摄的基础上堆叠景深,如图4所示。

3) 藏品分区。根据拍摄标本的大小和使用镜头的倍率,将标本拆分成多个合适的区域进行拍摄,如图5所示的分区。

图5显示了理想状态下的分区,实际拍摄情况较为复杂,需要一定的重合区域以便后期合成。此外,不同器官焦平面相差过大,不利于后期景深堆叠处理。为了解决这个问题,我们将图5进一步细分成了图6。

4) 计算滑轨运动步长,设置移动总距离。为了在后期堆栈处理中叠加照片,需要利用专业软件计算滑轨的运动步长。根据拍摄的昆虫标本厚度设置移动的总距离,总距离应≥标本厚度。

5) 拍摄步骤。①采用拍摄矩阵计划的“S”形轨迹进行拍摄。每拍摄完一个部位后,移动微调平台以拍摄昆虫标本的下一个部位,直至将所有部位拍摄完成。②每次拍摄完一个部位,都要将滑轨复位至拍摄起点。

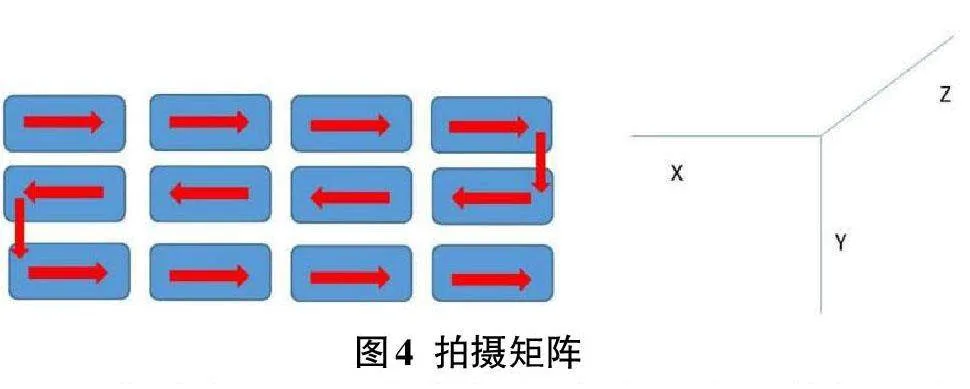

6) 图像核查及拼接处理。在昆虫标本的超微距影像采集过程中,为了降低后期返工的风险,每一件昆虫标本拍摄完成后、合成前,需要对拍摄的图像进行核查。之后,使用景深堆叠软件Helicon Focus进行堆叠合成(如图7、图8所示)。

在每一部分都合成完毕后,进行图片拼接。本次使用全景拼接软件PTGui对景深堆叠完成的器官部位进行拼接(如图9所示)。

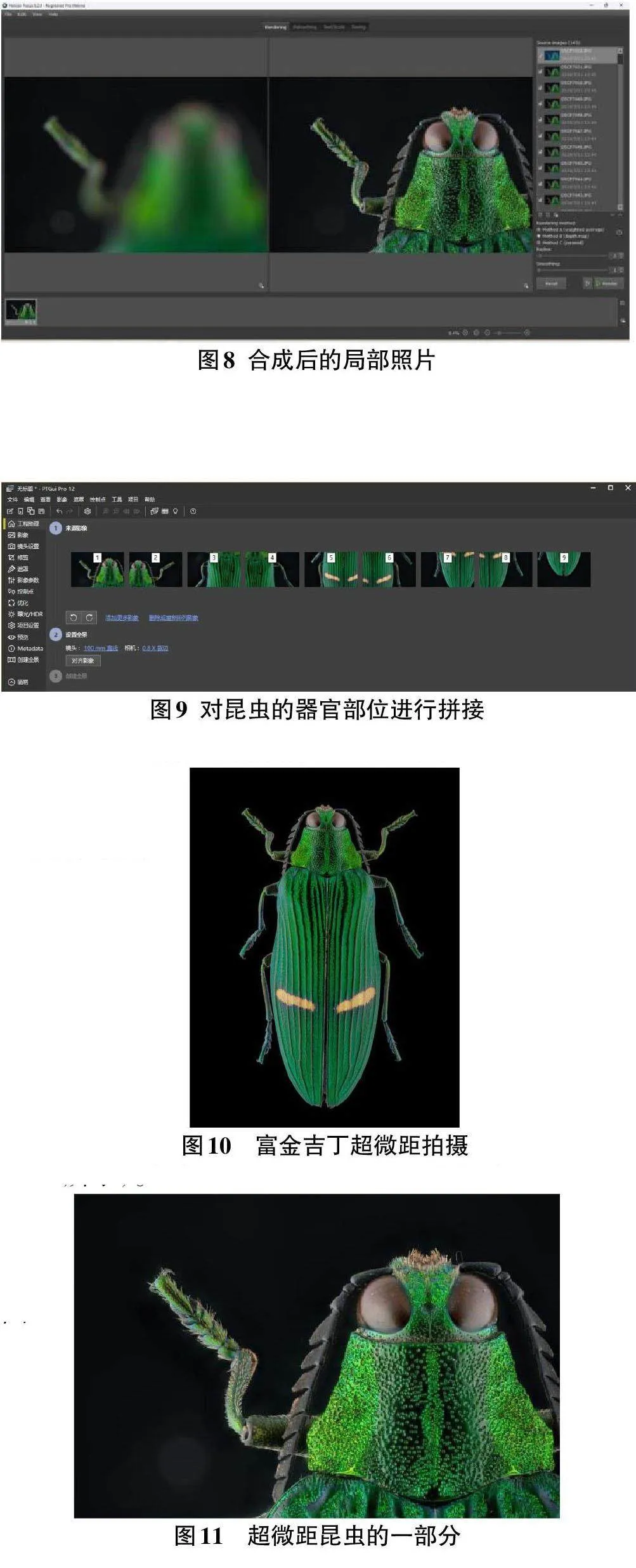

7) 校准及出图。对照片中的昆虫标本主体进行旋转矫正,并裁掉其他多余的边框。之后,对图片整体或者局部进行适当的曝光量调节和色彩校准,完成该藏品的超微距拍摄(如图10所示)。

在本次拍摄中,昆虫的每一部分都清晰可见(如图11所示)。

2 生物标本馆的数字化趋势

据统计,全世界约有5 000个生物标本馆,馆藏着数以亿计的生物标本。这些标本几乎涵盖了所有分类单元的地理分布和时间的海量数据,为我们提供了各种生物的原始地理分布及其随时间变化的唯一大尺度、可证实的信息。获取这些生物多样性变化数据的重要性将随着这些变化造成经济影响的显现而愈加显著。在这个人人都讲大数据的时代,生物标本馆也不例外。将标本信息数字化并在线开放将是生物标本馆充分发挥其作用的必然趋势。

随着博物馆数字化建设的不断深入,包括超微距显微技术在内的各类数字化技术将不断成熟,并应用于各类场景中,如促进线上展览形式的创新、线上线下融合、提升藏品预防性保护水平及强化科普与社会功能。这不仅改变了博物馆的运营方式,还极大地扩展了公众的文化体验。

3 展望

博物馆数字化是当今文化和科技发展的重要趋势。高标准的藏品数字化要求是确保产生高质量藏品数字化的重要基础。使用具有专业生物学背景或经验的采集人员,参考高标准的采集规范,采用高质量的设备来采集藏品影像,是博物馆数字化进程中必不可少的基础性工作。这不仅在长远来看节约了大量物力、人力、财力,也是基础性工作。

藏品数字化质量的高低,在一定程度上代表着博物馆的科研科普水平,以及未来垂直场景应用领域的广度和深度。因此,必须重视藏品数字化这种基础性工作,以最大程度确保影像的真实性、科学性和观赏性。

当数字影像技术以更加实用的方式与博物馆文化内容及标本资源相结合,以更加亲民的姿态引发各类观众的认可和共鸣,以更加匹配的形式与博物馆工作规律相融合时,才能最大限度、最大范围地发挥出博物馆的文化力量,促使博物馆在区域社会的可持续发展中扮演更加积极的角色[5]。