“1+X”证书制度下课证融合课程体系研究

2024-07-23张丽香

关键词:“1+X”证书;计算机应用技术专业;课证融合;人才培养;课程体系;教学内容

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)18-0163-03

0 引言

在2018年9月的全国教育大会上,习近平总书记提出要重视职业教育的发展,推进产教融合,健全德技并修、工学结合的育人机制[1]。2019年教育部等多部门联合印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,开展了“1+X”证书制度改革。到目前为止,教育部共公布了447个职业技能等级证书作为试点[2],其中与计算机应用技术专业相关的职业技能证书数量超过50个。

随着信息技术的快速发展,计算机专业人才的需求量越来越大,尤其在软件开发、云计算、大数据、人工智能等领域,对高素质技能型人才的需求更加迫切,职业教育改革势在必行。高职计算机应用技术专业是计算机类的传统专业,课程体系普遍存在定位不清晰,课程设置内容分散、课程内容与岗位实际技能要求层次不匹配的问题。结合国家的“1+X”证书制度,选定职业技能考核证书,加强与行业企业的合作,了解行业工作岗位技能需求,重构课程体系,优化课程衔接,置换课程教学内容,注重综合素养、团队合作能力和创新能力的塑造,可以提高职业院校人才培养质量,实现复合型技术人才多元化培养。

1 计算机应用技术专业就业背景研究

1.1 就业形势现状分析

计算机应用技术专业是一个宽口径的专业,涵盖了计算机的多个方向,包括软件工程、网络工程、通信方向、网络与信息安全等。随着科技的不断发展和经济的转型升级,计算机应用技术专业有着更广阔的就业前景,其中软件开发与编程类岗位是最直接和广泛的就业方向,毕业生可以从事各类软件的设计、开发、测试和维护工作,包括桌面应用程序、移动应用程序、Web应用程序等。但在就业市场中,岗位竞争激烈,例如软件开发与编程岗位除了与本专业的学生竞争外,还需与软件技术专业和其他计算机类专业的学生竞争,无论是网络技术还是物联网技术、嵌入式技术等都有其专业的毕业生,基于计算机应用技术专业知识的宽广且杂,亟须以就业岗位为导向,基于工作过程所需的要求,实施贴合计算机应用技术专业学生就业岗位的专业课程体系。

1.2 复合型人才培养的思路

在目前的社会的实际应用中,以计算机密切相关如手机购物、移动支付、共享设备、短视频社群、直播营销、线上课堂、VR购物等,已从传统的电脑端转移到移动设备,而且优质的用户界面和良好应用体验已成为开发中重要的一个内容。安卓、IOS和鸿蒙等移动设备端的开发技术目前无法跨端,但是微信、支付宝、头条等各大小程序和应用平台的快速发展,企业急需能够解决这些问题Web开发岗位的技术人才。Web开发的技能需求难度适中,但是应用场景广泛,而且创业门槛低,社会综合效益突出,在技术上不仅能与传统的网站开发衔接,还能为各类企业以及小微创业团队提供了众多的应用空间、移动App、小程序和轻应用、2D和3D 游戏开发、大数据可视化、Web VR和AR应用,甚至嵌入式和物联网领域的开发。基于Web开发能上接项目需求、用户界面和应用体验,下连体系架构和业务逻辑,并与业务处理和业务流程相通的特点,Web开发前后端工程师已成为紧缺的开发人才。

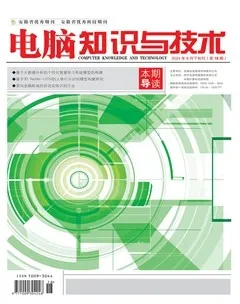

Web开发岗位群主要包括前端和后端开发两个方向。Web前端开发主要涉及HTML、CSS、JavaScript 等前端技术的运用,以及响应式设计、前端框架、性能优化等方面的技能。Web前端开发的主要职责是实现用户界面的美观、交互和响应,提升用户体验。Web后端开发主要涉及后端开发语言、数据库技术、服务器端技术等方面的技能。按照前端和后端的岗位职责和技能的关系(见图1) ,思考培养高职计算机应用技术专业复合型人才的培养路径。

计算机应用技术专业是以计算机基本理论、软件开发、计算机技术应用和网络管理的应用技能型专业,人才培养目标是培养掌握计算机基础知识和技能,面向IT企业、互联网企业、企事业单位的信息技术部门等职业群,能够从事软硬件开发、网站规划、系统维护等工作的高素质的技术技能人才。有部分高职院校将其设置大数据、无人机等方向,是为了更突出专业培养目标的应用方向,结合当前的市场需求和就业形势,可侧重培养Web开发方向的可持续发展能力的复合技能型人才。

2 课证融通实施的策略设计

职业岗位是人才培养的起点,Web开发工作既要体现一定细腻的设计和体验感,还要包含一定严谨的逻辑和思考力,所需要的技术主要体现在行业背景知识、计算机编程核心知识、主流框架技术、移动端开发技巧、项目工程化管理、以及Web全栈六个方面。只有具备了所有这些方面的技能才能在开发实践中很好的衔接上下游工作,满足设计的功能需求和用户的使用要求。

基于岗位的技能要求,按照以就业为导向、工作过程技能要求为引领的思路,调整计算机应用专业的课程体系,结合国家职业教育改革实施方案积极,推动“1+X”技能等级证书制度,按照Web人才的技能需求,引入“1+X” Web前端开发职业技能等级标准,开展书证融通。

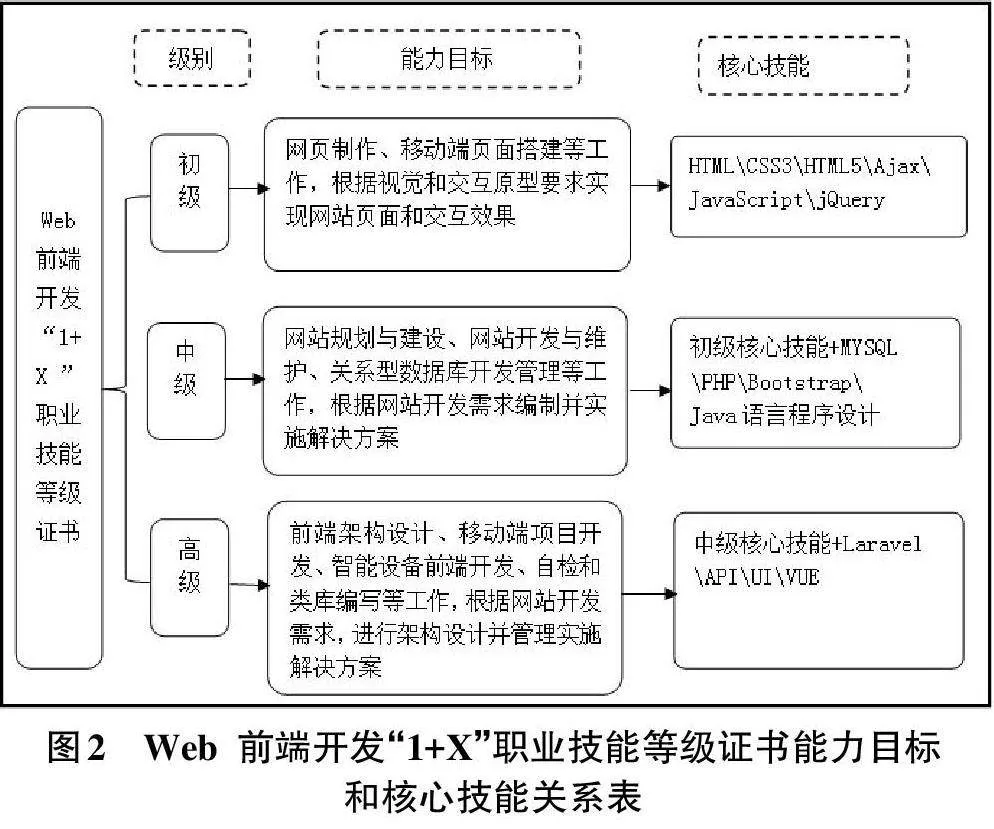

Web 前端开发“1+X”职业技能等级证书是工信部教育和考试中心在教育部的指导下组织编写的等级标准[3],将从业者技能水平划分为初、中、高三个等级。初级标准要求具备静态网页设计开发和调试能力,达到静态网页和移动端页面的开发要求;中级标准在初级标准基础之上,要求具备详细页面的适配数据库和服务器端接口开发,以及异步访问服务器端数据的能力,达到显示网页和动态网页的开发要求;高级标准在中级标准基础之上,要求具备前端框架的使用能力、访问性能优化和组件化开发能力,达到框架及设计和前端工程化开发要求。具体的能力目标和核心技能如图2所示。

3 课证融合的课程体系研究

3.1 课程体系的构建模式研究

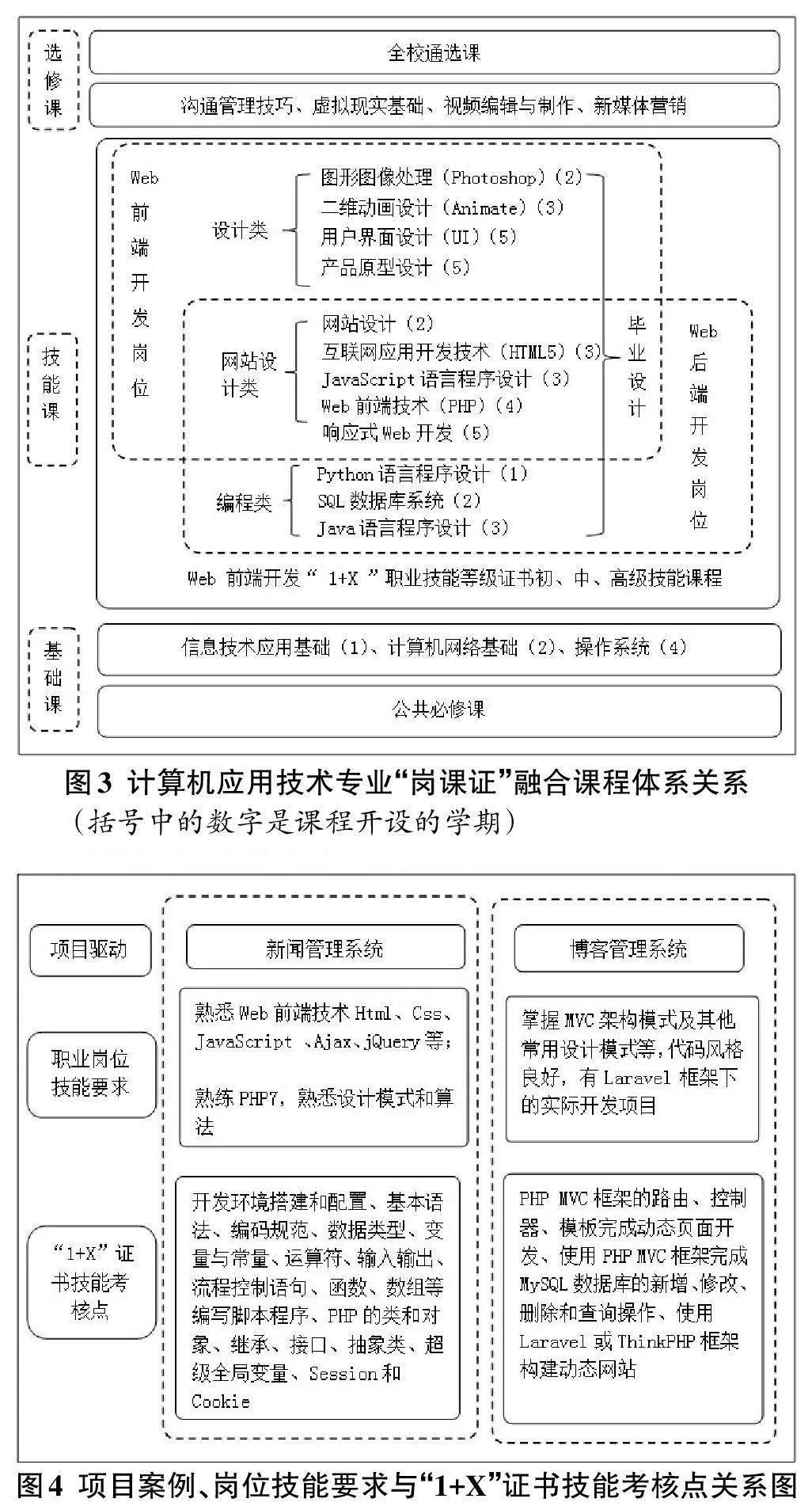

计算机应用技术专业的课程体系构建遵循“岗位(群)→工作任务→技能领域→知识领域开发”的模式,以具体岗位的工作任务、技能、知识、能力要求进行分析,并转换成可教、可学的具体教学项目和任务[4],用企业实际项目和案例为基础重构课程教学内容。课程体系以“基础课(专业群平台课)+技能课(职业岗位方向)+选修课(拓展方向)”的结构进行构建,做到基础平台课程“强基固本”,方向课程“赋能培元”,拓展课程“提升拓展”。

专业群平台课程以满足专业群公共需求为目的,主要开设于第一至第三学期,统一课程内容建设,夯实专业群的相辅相成基础。专业技能课程根据计算机应用技术专业岗位所需专业核心能力而设置,课程设置遵循“以岗为基、技能为重、能力为强、循序渐进”的原则。课程由专业重点方向的若干模块组成,按从易到难、从单一到综合、从模拟到真实的次序组织,让学生在重点方向不断学习,不断巩固,学精学透,从而具备举一反三的能力。既培养学生在重点方向的专业深度,又兼顾其他方向的拓展能力。模块课程基本分布在第二学期到第五学期。拓展课程群强调“前沿化”,从第二学期开始开设,实现对专业前沿的拓展和各专业的互相支撑,达到拓宽就业面、提升就业质量的目的。

3.2 构建课证融合的课程体系

按照课程体系的构建模式和思路,结合Web开发岗位前后端方向的职责和就业岗位关系,以及Web 前端开发“1+X”职业技能等级证书能力目标和核心技能要求,研究复合型人才培养的路径,课证融合,创新专业课程教学模式,完善和实践递进式计算机应用人才培养模式。

围绕岗位职业技能要求,根据Web前端开发“1+ X ”职业技能等级证书初、中、高级技能的知识点,专业技能课分为设计、网站设计和编程三类课程内容(见图3) ,在课程内容的设置遵循由低到高,根据知识学习的规律,在能力要求上逐步提高。初级证书以HTML5、CSS3、JS三大技术为基础,要求学生掌握基本的静态网站、移动端静态页面设计及维护能力[5];中级证书在初级的基础上增加了PHP服务端组件,要求学生掌握与服务器端的交互,包括响应式页面及前后端框架的灵活运用;高级证书则进一步要求能进行前端高效框架技术的应用、组件化开发、性能优化及移动Web设计与开发,并要求掌握产品原型设计和交互的技能。

3.3 重构课程教学内容

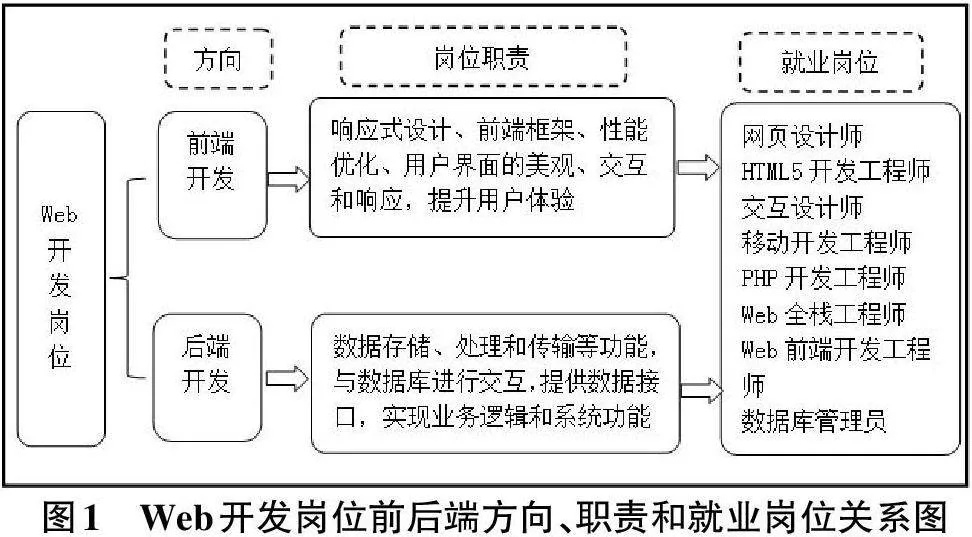

以Web前端技术(PHP) 课程为例,围绕PHP基础编程、PHP Web编程、PHP数据库编程和PHP框架应用四个模块的内容,按照Web 前端开发职业技能等级证书的知识点和职业岗位的技能要求,重置教学内容,修订课程标准。该课程的先修课程有网站制作知识层叠课程网站设计→ 互联网应用开发技术(HTML5) →JavaScript语言程序设计,数据库课程SQL 数据库设计,编程技能课程Python语言程序设计→ Java语言程序设计。在前序多门课程学习的基础上,学生已具备有网页制作、数据库设计和计算机编程能力,在第四学期开始Web前端技术(PHP) ,教学学时为108学时,充分的专业基础加足够的教学学时,在教学内容与设置上可以更贴合岗位需求,项目案例驱动、岗位技能知识点与“1+X” Web前端开发证书技能中、高级考核点相结合(见图4) ,实现教学做一体。

4 课证融合实施的关键因素

4.1 开展教学团队和课程资源建设

教师是课程实施的主体,必须建立一支稳定的、结构合理、教育理念先进、学术水平高、教学能力强的师资队伍。组织在职教师参加各种培训提升专业素质和技能,引进学术水平高的新教师,在合作单位中引入高技术的企业级专业人才,通过这种“送出去、引进来”的方式提升整体教学团队的综合素质,保证课证融合的顺利开展。

教育部发布的《教育信息化十年发展规划》中提出“共享优质数字教育资源”,课程资源以“辅教、辅学”的基本功能定位,以“1+X”证书相关考核点知识结构为基础,结合专业技能竞赛的内容,建设专业课程的数字教育资源库,在教学过程中,合理应用资源库的素材,可以激发学生的学习兴趣,促进教育改革创新和教育公平。

4.2 创新教学模式和课程考核

在教学模式中,以学生为中心,采用“新课导入(B) →学习目标讲解(O) →预习情况评估(P) →混合式课堂教学(P) →课后评估(P) →课程总结(S) ”六个环节的BOPPP教学模式[6]。可使用课程资源库收集的视频、动画、热门话题讨论等方式进行新课导入,然后引入课程的知识、素养和技能三大目标,根据课前摸底掌握学生的能力水平和兴趣爱好的情况,调整后续教学内容的深度及进度。在教学过程中注重“以学生为主体”的教学思想,采用分组讨论、角色扮演、专题研讨、案例分析等引导学生积极参与学习活动中来,进一步加深学生对所学内容的理解程度,同时也强化了学生的语言表达能力、沟通能力及合作能力等素养的培养。通过课后小测或问卷调查来判断学生是否达到预期的重要环节,并根据评估结果进行教学反思诊改,及时调整教学设计,从而更好地达成教学目标。最后总结本节课的知识点和理清知识脉络,在总结的过程中,教师主要起引导的作用,可以让多个学生进行总结补充,然后教师再强调重点、难点。

课程考核注重过程性评价,包括对学生思维的评价、表述、实践能力的评价,平时成绩由考勤情况和课堂评价两部分成绩组成,占总成绩的40%,期末大作业占60%。期末大作业是项目的开发与实践,体现对所学知识的掌握情况,以及在完成过程中的分析和解决问题情况,提高实践动手能力,结合实际,体现创新意识和工匠精神,期末大作业从整体结构、代码编写、实施效果等方面进行综合考核。

5 结束语

在“1+X”证书制度的背景下,以“职教20条”为纲领,加快推动我国职业教育与培训体系改革,促进职业院校坚持学历教育与培训并举,实施课证融合,学生在学习专业知识技能的同时以工作过程为导向,掌握职业技能所学的理论知识,开展技能训练,深化人才培养模式和评价模式改革,提升人才培养质量,将职业技能等级标准有机融入人才培养方案,对培养出符合社会发展需求的高素质复合型人才具有重要意义。