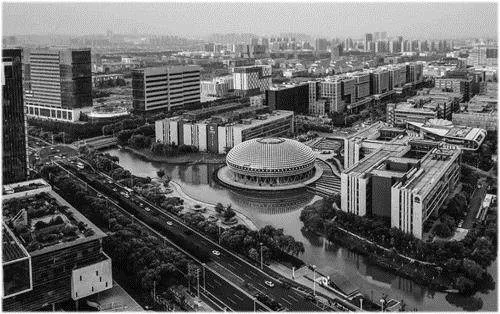

“制造重地”蝶变“创新高地”

2024-07-17苏州工业园区档案管理中心

2023年7月,习近平总书记在江苏考察时强调:“高科技园区在科技自立自强中承担着重大而光荣的历史使命,要加强科技创新和产业创新对接,加强以企业为主导的产学研深度融合,提高科技成果转化和产业化水平,不断以新技术培育新产业、引领产业升级。”开发建设30年来,苏州工业园区坚持以创新为第一动力,不断强化科技创新引领,在高质量发展新征程中迈出坚实步伐,向着开放创新的世界一流高科技园区加速跨越。创建之初,苏州工业园区通过引进国际制造巨头,走上发展快车道,但也逐渐面临出口依存度过高、产业科技含量不高、特色优势不明显等新挑战。2006年,园区超前谋划,客观分析新兴产业发展趋势、把握国际产业发展动向,重点规划布局生物医药、纳米技术应用、人工智能(当时为云计算、软件、集成电路等)等特色产业,全力打造具有国际竞争力的产业集群。经过十余年探索与创新,园区在实践中形成“十个一”特色(新兴)产业培育机制,即:选择一个特色产业、制定一个产业规划、组建一家国资公司、建设一个功能园区、引进一家大院大所、设立一只产业基金、成立一个服务机构、集聚一批龙头企业、搭建一批公共平台、打造一个品牌盛会,从无到有构建起国内领先的产业集群,生物医药及大健康、纳米技术应用及新材料、人工智能及数字三大产业总产值(营收)超4000亿元,为全国各级各类开发区和高新区打造“拆不散、搬不走、压不垮”的自主可控产业体系提供了有益经验。

抢抓机遇、主动布局,科技创新成为园区转型升级之路

1994年5月12日,苏州东部,金鸡湖畔,低洼的田野里打下了第一根桩,苏州工业园区破土动工。在建设初期,园区以招商引资、项目建设为重点,引进了一批优质企业落地发展,到2003年,园区经济总量达到开发前苏州全市水平,十年再造了一个新苏州。但是,面对茁壮成长的制造业,当时园区党工委管委会敏锐地意识到,不能有“小胜即满”的心态,也不能搞传统产业的路径依赖,必须去发展一些自主的、具有核心技术和自主知识产权的产业。千禧年之后,管委会领导班子就带领中层骨干远学深圳,近看昆山,深入考察、仔细调研,思考园区产业转型升级路在何方。2005年6月,苏州工业园区赴深圳考察学习,现场召开办公会,决定苏州工业园区也要开展科技创新,发展新兴产业。

风起于青萍之末。交谈中的一句“养小白鼠”,恰恰是园区抓住科技创新发展机遇的重要线索。2005年,时任苏州市委副书记、苏州工业园区党工委书记王金华同志到新加坡访问,当时新方经济发展局(EDB)主席杨烈国在交流沟通中,提及“在纬壹科技城养小白鼠”,就这样,“生物医药产业”进入了园区领导层的视野。科技创新必须要有产业支撑,对于一个开发区来说,产业“大而全”做不到,“小而全”则不可取。结合在新加坡学习的理念做法和开展的实际调研,经过“取舍”,苏州工业园区最终决定,重点发展生物医药、纳米技术应用、人工智能(当时为云计算、软件、集成电路等)三大战略性新兴产业。

培育新兴产业,高端载体是关键。面对缺少平台的困局,园区抓住机会,与中科院紧密对接,经过不懈努力,2006年,国字号的中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所终于成功落户园区,这也是苏州历史上第一个国家级的研究所。2023年9月6日,苏州实验室总部基地开工活动举行,这是江苏历史上第一个且目前唯一的国家实验室。

近年来,园区充分发挥创新平台支撑作用,全链赋能产业创新转化,面向国家重大战略任务、地方产业发展需求,打造从源头创新到产业化落地的创新平台体系,加快创新成果向现实生产力转化。夯实源头创新平台,充分发挥苏州实验室、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心(苏州)、国家新一代人工智能创新发展试验区核心区、全国重点实验室等高能级创新平台的全产业链带动作用,采用“揭榜挂帅”“赛马”等机制开展重大研发项目和关键核心技术攻关,推动产生一批对经济发展有重大牵引和带动作用的科技成果。做强转化应用平台,发布科技成果转化政策,建设中国(苏州)知识产权保护中心、长三角科技要素交易中心、概念验证中心、科技成果转化服务联盟等,为成果转化“启动第一步”到“最后一公里”提供支撑。提优公共服务平台,陆续打造了核酸药物技术创新平台、ITBT融合创新中心、MEMS中试平台、国科数据中心、中科集成电路设计中心等技术服务平台,有效提升科技资源开放共享和利用效率。

科技招商、人才引领,让更多高端创新要素集聚在园区

2006年左右,园区管委会正式提出要转型升级,除了招商引资以外,还要创新驱动。成立初期,园区机构设置极为精简。为了推动科技创新,促进转型升级,园区将相关职能从经济发展局剥离出来,单独成立科技局,后来为了扎口科技项目的招商工作,又成立科技招商中心,这是全国首家科技招商中心。

创新是第一动力,人才是第一资源。传统的招商工作,相对看重产线、税收等因素,园区把科技招商聚焦在“人才”,提出科技领军人才的行动方案。2007年,园区招引了第一批科技领军人才15人,从事纳微米材料研究的江必旺博士就是其中之一。

江博士是福建人,北京大学毕业后留美深造,回国创业的第一站是在深圳,也就是说他此前的人生经历,与苏州并无牵连。得知江博士回国后,园区领导两次赴深圳拜访沟通。这种对人才的渴求、尊重和关爱,最终让江博士选择苏州、扎根园区。落户园区后,江博士带领纳微科技专注于高性能微球材料的产业化,经过艰苦卓绝的反复实验和技术攻关,成功颠覆了国外现有色谱填料生产技术,开发出世界首创的单分散硅胶色谱填料。现在,苏州纳微科技股份有限公司从创立、发展壮大到成功上市,已经成为江博士人生履历和个人成就的重要见证。2024年2月,江必旺获评第七届“苏州杰出人才奖”。“唯有创新,才能赢得世界的尊重。”江必旺的这句话,是他创业成功的感悟,也是苏州工业园区科技创新之路的动力所在。

为了打造一支强有力的科技招商队伍,园区设置较高的人才准入门槛,优先招引专业能力强、产业政策精、亲商本领高的优秀青年人才,科招队伍平均年龄34岁、100%研究生以上学历,坚持“到一线锻炼、从一线选拔”,从急难、重点、繁琐、长线任务等全方位的工作环节中考验队伍、锤炼队伍,并不断细化完善激励政策体系。

近年来,国际科技园、生物医药产业园、纳米城等重点国资载体均成立专门的招商团队。园区投促委、CSSD招商部、CBD招商中心等结合自身职能定位,联动科技招商中心等一同招商、同步推进,共同构建了分工明确、各有侧重的科技招商工作格局,确保科技招商始终保持“成效不减、热度不褪”。围绕重点产业链条、主攻方向,动态更新、同步绘制“产业图谱”“人才图谱”,实现招商引资和招才引智一体推进。突出科技招商“龙头地位”,拓展全球招引渠道,聚焦重点区域“敲门招商”、核心人物“靶向招商”、目标企业“驻点招商”、共建共享“飞地招商”、深度挖潜“二次招商”,着力引进了一批投资强度高、产出效益高、科技含量高的优质项目。聚力打造产才融合高地,深入实施科技领军人才创新创业工程,累计支持项目超2700个,培育了园区50%的专精特新企业、60%的上市企业和90%的独角兽或准独角兽企业,累计吸纳市场化融资近1300亿元,实现了“依托产业引聚人才、通过人才提振产业”的良性循环。搭建海外离岸创新中心等载体,引聚国际化、年轻化科技领军人才及团队,推动78位院士和科学家主导或参与的项目落户园区,累计培育人选国家重大人才引进工程专家超340人,外籍高端人才占全省1/5。全力支持项目落地成长,从对接洽谈到项目落户,开展“保姆式、跟踪式”服务,实施2万亩产业用地更新三年攻坚行动,规划建设生物医药产业园、上市企业产业园等产业载体超1600万平方米,打造产业融合创新社区,引导项目集聚裂变。

创新突破、产业集聚,科创企业在园区发展壮大

如果一定要举个例子佐证苏州工业园区的科技创新发展成果.那么创新研发难度极大的生物医药产业无疑是最好的选择。2019年11月15日,由百济神州公司自主研发的BTK抑制剂泽布替尼通过美国食品和药物管理局(FDA)批准,用于治疗既往接受过至少一项疗法的套细胞淋巴瘤患者。这标志着泽布替尼成为中国制药史上第一款完全由中国企业自主研发、在FDA获准上市的抗癌药。而这距离百济神州苏州生产工厂在园区桑田岛生物医药产业园落成,仅仅过去2年的时间。“美国人有的药,我们中国人也要有。”信达生物制药苏州有限公司董事长俞德超这句话充分展现了苏州生物医药领域创业者的拼搏锐气。

时钟拨回至2007年,就在园区宣布转型升级、规划科技创新发展的第二年,冷泉港实验室与苏州工业园区签订合作协议,在园区建立了冷泉港实验室百年历史上在海外的第一个分支机构——冷泉港亚洲会议中心。诚如冷泉港亚洲创始人、CEO季茂业所说,与冷泉港合作,让苏州在起点时就进入了国际生物医药界的视野之中。如今,园区生物医药产业竞争力跃居全国第一,生物医药产业园BioBay已成为中国生物医药看苏州的重要窗口。

不干则已,干就争创一流。园区跻身全球五大纳米产业集聚区,纳米技术应用不断突破微球、光刻胶、滤波器、单晶硅、氮化镓等关键核心技术,超10个细分领域填补国内空白,例如基于微纳敏感材料打造的高性能柔性压电传感器打破国外技术垄断,在大尺寸氮化镓材料制备等领域率先突破6英寸单晶衬底前沿技术等。园区深化人工智能与实体经济融合发展,锻造一批融合创新产品和应用解决方案,获批工信部工业软件优秀产品、工业互联网APP优秀解决方案、国家重点软件企业、“中国芯”优秀产品、省规划布局内重点软件企业、省大数据产业发展试点示范项目等,数量均列苏州全市第一。人工智能企业思必驰“语言计算国家新一代人工智能开放创新平台”获批,在该领域实现全省“零”突破。

近年来,苏州工业园区坚持走科技强到企业强、产业强、经济强的创新之路,不断激发企业创新活力。培育科创企业梯队,实施科创企业“攀高计划”、企业上市苗圃工程等举措,推动初创型企业能级提升、高成长企业倍增发展、头部型企业攀高登顶。汇聚科技型中小企业超4600家、高新技术企业近2800家,获评国家级专精特新“小巨人”企业85家,占全市21%,累计培育独角兽及潜在独角兽企业超200家、境内外上市企业67家,信达生物、华兴源创、思必驰等一批骨干企业加速成为行业龙头。突出企业创新主体地位,组织推动链主企业、科技龙头企业牵头组建创新联合体16家,其中省级4家、占全省30%,围绕新兴产业前沿领域开展联合攻关。引导企业加大研发投入,规上工业企业研发机构覆盖率达80%,其中内资企业和港澳台企业建有率均列全市第一。持续强化金融支撑,建设东沙湖基金小镇,累计管理基金规模超3800亿元。“苏科贷”“科技贷”等特色化科技金融产品累计服务科技企业1300多家,金额超230亿元,构建财政资金撬动、国有资本助力、社会资本主导的金融体系,满足企业从初创到IPO上市全生命周期需求。

亲商爱才、服务一流,不断构筑开放创新的科创生态

在苏州工业园区,“企业动态感知”是一个热词,企业需求在哪里,专业服务就跟进到哪里。比如,围绕生物医药企业研发用未注册医疗器械、药品等“进口难”“购买难”等痛点问题,园区坚持制度创新思维,试点建立生物医药企业进口研发用物品“白名单”制度,减少通关手续,加速研发进度,这系列举措被形象地称为“研易达”。

对企业发展有求必应,对人才渴求感同身受。为了满足人驻企业对创新人才的需求,苏州工业园区在独墅湖畔一片荒地上建了一座科教创新城,用来“招校引研”。2002年8月29日,苏州研究生城首期奠基动工。为保障筹建工作顺利进行,园区专门成立教育发展投资公司,无论是硬件设施代建还是服务保障,都为高校院所提供了前所未有的“量身定制、拎包入住”服务。2003年12月,研究生城更名为“苏州独墅湖高等教育区”。2008年,独墅湖高教区再次更名为“独墅湖科教创新区”。2012年12月,获批全国首个“高等教育国际化示范区”。

金鸡湖畔搞经济,独墅湖边好读书。拔地而起的科教创新区是园区亲商爱商的一个大手笔,已成为园区高等教育资源和高端人才资源的集聚地,构筑起产学研全链条创新路径,促进各类高端创新要素资源充分涌流,是因地制宜发展新质生产力的沃土,是助力高水平科技自立自强的底气所在。

近年来,苏州工业园区充分依托中新合作、开放创新综合试验、苏州自贸片区等平台,加强国际化科研环境建设,努力打造具有全球竞争力的开放创新生态。搭建国际化创新网络,引进冷泉港亚洲会议中心,举办超200场国际顶尖水平学术会议,吸引全球60多个国家、超2万人次科学家参会。擦亮中新合作品牌,加快建设中新“国际化走廊”,园区新加坡国际商务合作中心、新加坡苏州商务中心累计集聚项目132个。与新加坡科研局、知识产权局等部门加强互动交流,推动创新要素双向流动、产业技术创新、科技成果转移落地。深化产学研协同创新,建设独墅湖科教创新区,汇聚15家“国家队”科研院所、33家中外高校,搭建科大苏州高等研究院、系统所二期暨苏州基地转化中心等合作平台,推动教育、科技、人才一体示范发展。发挥“园易联”综合服务平台等作用,高频次开展产学研资用对接活动。提供专业化创新服务,开展生物医药全产业链开放创新试点等先行先试举措,破题发展瓶颈。设立全国首个企业发展服务中心,优化线上线下一体化企业服务,为高质量发展提供强大工作支撑。

科技兴则民族兴,科技强则国家强。站在新起点,苏州工业园区将进一步扩大高水平开放、推进深层次改革,夯实重大创新平台支撑,强化企业创新主体地位,引育一流创新人才,打造最优创新生态,持续激发创新动能,打好关键核心技术攻坚战,加强基础研究和原始创新,扎实推动科技创新和产业创新深度融合,因地制宜发展新质生产力,加快建设开放创新的世界一流高科技园区。