老骥伏枥志千里殚诚毕虑报国心

2024-07-17桂欣冉周忠丽

“文革”结束后,国内形势百废待举、百业待兴。年逾古稀的宋任穷临危受命,从第七机械工业部(简称“七机部”)、中央组织部,到中央政治局、中央顾问委员会,都留下了他鞠躬尽瘁、公而忘私的坚毅身影。力除旧疾整制度,万众一心抓航天

“文革”结束后,社会秩序逐步恢复,党和国家的工作开始重新走上健康发展的轨道,科技创新迎来新的历史机遇。七机部主要负责航天事业,工程技术要求高,人员配备好中选优,但由于“文革”时期内部派系斗争不断,矛盾较多,成为远近闻名的“老大难”单位。想要解决这个难题,领头人起着至关重要的作用。1977年10月,中央派宋任穷担任七机部部长、党组书记。这一年,68岁的宋任穷刚脱离“文革”带来的伤痛,便受命奔赴新的岗位,担负起重整七机部的重任。

上任伊始,宋任穷对于航天工业尚不熟悉。为了尽快弥补航天方面知识的欠缺,他除去参加重要活动之外,抽出相当多时间深入七机部直属厂和部属单位,与那里的老专家、老干部、科技人员交谈,了解情况,听取意见。经过缜密思考,宋任穷根据七机部现有条件,提出“完成‘三抓’任务,是当务之急”。“三抓”是指一抓“东风五号”洲际导弹研制,二抓“巨浪一号”潜地导弹研制,三抓“三三一”通信卫星工程。宋任穷坚信,在七机部的努力和国家的支持下,“三抓”任务一定可以完成。

当时,我国在武器研制和空间技术方面与世界水平差距很大,加上本应按计划实施的战略任务因各种原因不断推迟,时间更为紧迫。在宋任穷的争取下,七机部各单位对以“三抓”任务为核心的工作方案达成共识,整个七机部的思想和行动得到了统一。除了内部动员,完成“三抓”任务还需要多方协作。宋任穷带领干部不辞辛劳,多地奔波,尽最大努力为七机部争取外部支持。仅1978年3月,七机部就与20多个部门达成合作意向,争取物资万余件,有力地保障了后续科研工作的顺利推进。

宋任穷高度重视基层工作,关心关爱一线职工。1978年除夕夜,宋任穷冒着大雪,亲自来到驻内蒙古的第四研究院,视察“巨浪一号”潜地导弹发动机研制情况。同年6月,宋任穷又到062基地视察。研究所和基地多位于偏僻地区,经济落后,环境恶劣,条件艰苦。宋任穷到职工公寓、食堂、医院调研考察,切实解决职工们工作生活中遇到的难题。他与两手沾满煤灰的锅炉工亲切握手,与职工家属盘膝而坐,围着火炉聊着家常。宋任穷平易近人的作风、真诚朴实的话语使基层职工们倍受感动和鼓舞,大家纷纷表示一定要为祖国航天事业的腾飞贡献更多力量。然而,连续多日的辗转奔波后,年近古稀的宋任穷病倒了。由于高烧迟迟不退,他被安排送往北京治疗。

宋任穷以年迈之躯为航天事业铺路,在七机部工作的一年零两个月里,带领七机部从起步到腾飞,从突破到蝶变,为我国航天技术发展迈上新台阶奠定了坚实基础。

冤假错案得平反,干部队伍焕新机

党的十一届三中全会后,中央调任宋任穷到中央组织部工作,接替胡耀邦,担任部长一职。接到通知后,宋任穷将自己比作三国时期的老将黄忠,立志为国家改革再添新绩。

宋任穷将落实干部政策作为工作的重中之重,提出一是抓面上的部署和督促,二是加紧复查领导干部的重大冤假错案。他要求各部门从实际出发,区别轻重缓急,首当其冲处理“文革”期间的案子,“文革”前相关问题则穿插处理。中组部受中央委托,从1978年到1980年底,对400多名副省级以上干部的材料进行了复查或审理。经过大量艰苦细致的工作,一批领导干部重新走上工作岗位或得到妥善安排,受到株连的干部群众放下包袱,投身社会主义现代化建设。

宋任穷还参与研究解决有重大影响的历史遗留问题。他在全国右派复查改正工作经验交流会上强调:“无论哪一级组织或哪一个人批准定案的,凡是错误的都要改正。”随后,以此次会议精神为指导,全国各地又召开了多次会议,推进相关政策落地落实。

大批冤假错案被平反,很多干部重新走向工作岗位,这个形势是好的,然而又出现了一些令人担忧的问题。比如,有些干部长期受“左”的思想影响,对党的十一届三中全会以来制定的政策抱有怀疑态度;有的干部年龄过大,接受新事物的能力不强,缺乏创新精神;有的干部文化程度不高,身处领导岗位后学习不足,难以有效开展工作,等等。这些问题,势必会阻碍社会主义现代化事业向前迈进。对此,邓小平和陈云在高度肯定党的政治路线正确性的基础上,特别强调解决组织路线上存在的问题,提出要大力选拔中青年干部。1981年党的十一届六中全会上,“坚持革命化的前提下,逐步实现各级领导人员的年轻化、知识化和专业化”的“四化”方针正式写入党的决议。“四化”方针的贯彻落实,有赖于全党的思想达成共识。为此,宋任穷带领中组部干部不遗余力地宣传“四化”方针。1979年至1982年三年间,中组部主办的《组工通讯》共发表40多篇相关文章,促进全党上下充分认识为干部队伍注入新鲜血液的重要性和紧切性!。

为推进“四化”方针顺利落实,宋任穷将目光聚焦到干部教育培训上来,提出:“有计划、大规模地培训干部,全面提高干部的政治业务素质和管理水平,成为当务之急,也是一项重要的战略任务。”为此,他多次组织召开全国性干部工作会议,每次会上都强调培训工作要围绕提升干部素质展开。由于任务繁重,时间紧迫,宋任穷坚持“批件不过夜”的原则,常常一天上三班,深夜的中组部办公大楼总灯光如昼。在中组部上下共同努力下,干部教育培训条件不佳、教员短缺和教材质量不高等问题得到了切实解决,越来越多受过培训的干部更加坚定理想信念,进一步提升了能力水平。新老干部的交接也平稳有序进行,党员干部队伍焕发出蓬勃生机。

实地调研察实情,退居二线心系民

宋任穷任中组部部长期间,兼任中央书记处书记,在全国范围内开展了一系列实地调研,深入基层和群众,实事求是地解决问题。

1981年夏天,宋任穷到宁夏考察,历时半个月。他来到银川、盐池、中宁等市县的生产队和工厂,走访工农家庭,与有关部门人员座谈。针对宁夏日照时间长、黄河自流灌溉、煤油储量丰富等先天发展优势,宋任穷认为,经过资源合理利用,宁夏将是个“大有作为、大有发展的地方”,并对宁夏的改革提出了诸多建设性意见。

宁夏南部山区地势高,难以利用黄河水灌溉,加上气候干燥,固原、海原等县缺水严重,地区经济滞后,人民生活困难。为了解决固原、海原严重缺水问题,1978年曾开工兴建“固海扬水”工程,但工程进展十分缓慢。宋任穷了解这一情况后,专程实地考察,深入分析后肯定了工程的必要性和科学性。他马不停蹄地回到北京,很快建议中央同意国家农委关于“固海扬水”工程的调整方案。中央最终批准了这个意见。工程于1983年完工并投入运行,十年间灌区面积达56万亩,固原、海原居民终于结束了没水喝、喝苦水的日子。灌区农民在自家门口、后院种上林木阻挡沙尘暴。随着土地日渐肥沃,农业不断发展,农民人均年收入提高了20倍。

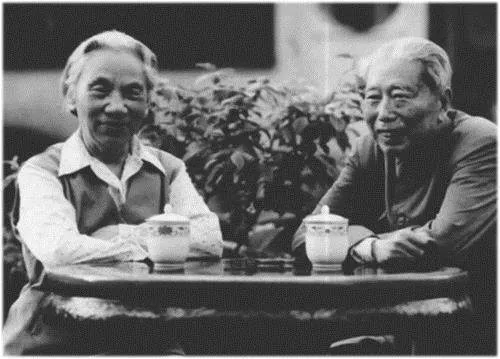

为了响应“四化”方针,实现新老干部交替,1985年,宋任穷主动退居二线,任中央顾问委员会副主任。中顾委委员主要由原先在党中央和国务院担任领导职务,并在党内外享有崇高威望的老同志组成。为了贯彻落实“四化”方针,邓小平明确指示,中顾委设立的目的之一是让经验丰富的老干部发挥“传帮带”作用,帮助中央委员会、政治局、书记处的年轻干部们积累实践经验。同时要求老干部以身作则,以良好的精神面貌和正确的政治态度起到示范带头作用。

宋任穷担任中顾委副主任之后,根据中央指示要求,协助薄一波处理顾问工作。为了将中顾委会议精神迅速传达至各省、市、自治区的顾问委员会,并汲取各地实践经验,宋任穷向党中央提议召开各省、市、自治区顾委主任座谈会。座谈会上,他强调:“要充分信任、尊重和支持新班子,让他们放手去干,应当相信,新班子会比我们干得更好。”作为党初创时期浴血奋战的革命战士、党内年高德劭的老干部,宋任穷对年轻干部成长寄予厚望,将建设国家的担子托付到年轻人肩上。

宋任穷在中顾委工作的十年间,“四化”方针得到了严格执行,废除干部领导职务终身制、建立干部退休制的任务顺利完成。1992年,中共十四大对中顾委十年来的工作作出了高度评价,认为中顾委协助党中央为维护党的团结和社会稳定,推进改革开放和现代化建设,做了大量卓有成效的工作,在新的历史时期为党、国家和人民建立了历史性功绩。会上宣布了撤销中顾委的决定。至此,中顾委光荣地完成了历史使命。党的十四大闭幕后,宋任穷从领导岗位上完全退下来了,但他仍然关心改革开放和社会主义现代化事业的发展,在思想上行动上始终同党中央保持高度一致,勤于思考,笔耕不辍。16年间,年迈的宋任穷依旧秉持青壮年时为中国革命事业浴血奋战的“咬牙精神”,不忘初心,坚挺脊梁,为中国改革开放和现代化建设贡献自己最后的力量!