沙飞:抗战中的晋察冀新闻摄影人

2024-07-17张涛麟王楠

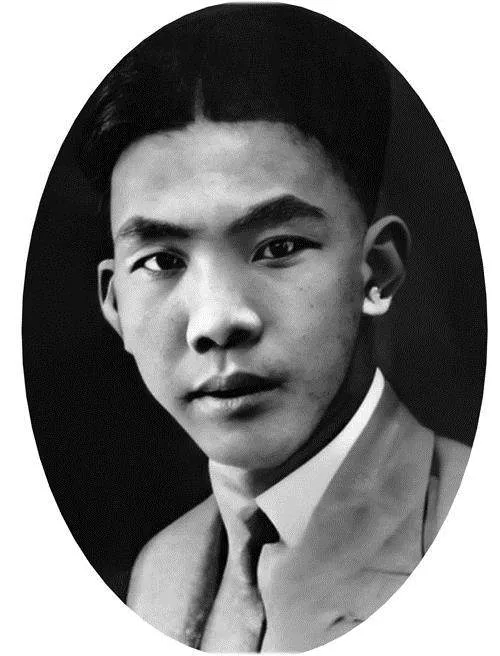

沙飞出生于广东商贾之家,接受过良好教育,颇具摄影艺术天赋。全民族抗战爆发后,沙飞在家国情怀和中共宣传动员的驱动下,毅然奔赴敌后抗日战场,成为晋察冀根据地第一位专职新闻摄影记者。在残酷的敌后环境中,沙飞表现出一位革命摄影记者的优秀职业素养,通过举办影展、开办摄影训练班和创办《晋察冀画报》等方式,扩大新闻摄影作品的社会影响,培养了一批专业新闻摄影人才,推动了根据地新闻摄影事业的发展。

奔赴抗日前线的时代抉择

沙飞原名司徒传,1912年生于广东省开平县的一个商人家庭。成长于国民革命环境之下的他自小深受左翼革命文化的影响,逐渐对反映底层劳动群众生存境遇的现实主义摄影产生了浓厚的兴趣。1936年,他辞去在汕头的电报员工作,前往上海学习专业摄影,结识了包括鲁迅在内的左翼知识分子,拍摄了不少优秀作品。卢沟桥事变爆发后,沙飞毅然投身抗战,来到太原,成为全民通讯社(全民族抗战初期在中共统战工作下建立起来的新闻通讯机构)记者,正式开始了战地摄影记者生涯。在当时国共合作相对融洽的背景下,山西的中共活动特别活跃,共产党在太原的红军秘密联络站也转变为公开设立的八路军驻晋办事处,承担起联络通讯和巩固发展抗日民族统一战线的重要职能。在此期间,办事处为宣传中共抗日主张和壮大山西抗日民主力量做了大量的工作。不少来自中央社,《扫荡报》《大公报》的记者云集山西,受到八路军驻晋办事处的热情接待。驻晋办事处为他们介绍战争形势,阐明中共抗日立场,扩大了中共在国统区的影响。

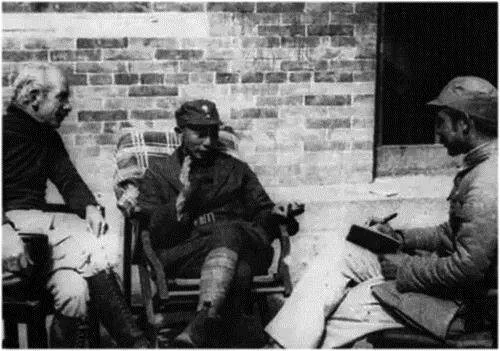

9月底,平型关大捷的消息传到太原,太原城中的记者们极为振奋。时任《大公报》通讯科主任的范长江向彭雪枫申请派记者随八路军采访,得到毛泽东的支持。这种背景下,当时旅居太原、正在全民通讯社工作的沙飞积极争取上前线。为此,李公朴给沙飞写了“全民通讯社记者沙飞到抗日前线采访”的介绍信。沙飞拿着这封介绍信来到八路军驻晋办事处,并经彭雪枫介绍前往第115师驻地摄影采访。

10月末,娘子关失守,山西战场走向全线溃败,全民通讯社准备撤至武汉。与此同时,中共领导的八路军却积极向处于敌后的华北地区挺进,在冀察晋绥等地开展军事部署,创建抗日根据地。其中,五台山是晋察冀军区的核心区和领导机关驻地。在国民党正面战场大规模溃退和八路军广泛开拓敌后战场的形势下,沙飞决定奔赴五台山的八路军根据地。在前往五台山的路上,他看到一批国民党军溃败向后方撤退,受伤的士兵爬行或躺在路边,民众在日军飞机轰炸下四散奔逃,艰难求生。战争的惨象激发了沙飞的爱国热忱,成为他走上革命新闻摄影记者职业道路的重要动力。

活跃在敌后的摄影战士

刚刚涉足战地新闻摄影的沙飞遇到了许多困难。正在草创阶段的晋察冀边区无法为沙飞提供专业摄影设备和人员队伍,以至于他使用的照相机都是从日军小队长身上缴获的。敌后游击斗争形势下,沙飞必须跟随大部队连续转战。由于不会骑马,只能由八路军指战员派马夫和警卫员保障他的安全。1938年,部队在阜平与敌交火,日军投放催泪弹,“沙飞也鼻涕眼泪一起流”,在八路军指战员帮助下才脱离险境。当时,无论是前方指战员还是后方首长,都积极保护和帮助这名勇敢的战地摄影记者。渐渐地,沙飞克服了敌后作战的种种挑战,适应了一线作战的紧张环境。

沙飞的职业经历体现出晋察冀边区一线战地摄影记者勇敢无畏的职业精神。李钟奇将军曾回忆:沙飞为了抓拍珍贵镜头,总是紧紧跟随部队行动,甚至比部队提前到达战场,以至于棉袄右边被敌人打了三个洞。为了追求战地新闻摄影的现场感,沙飞对敌军的枪炮毫不畏惧。1938年秋反“扫荡”期间,时任晋察冀军区政治部宣传科科长的邱岗曾与沙飞亲临战场。当时,日本人隔河向山口打炮,炮弹从头顶飞过,在身后落下。沙飞并没有听取指导员的建议远离战场,反而毫不惊慌地跑到山顶去拍摄。这张照片给邱岗留下深刻印象,被他称作“经过战火洗礼的纪念品”。

作为左翼摄影人,沙飞注重摄影艺术的现实属性和政治功能。1939年9月,他给赴延摄影师吴印咸编写的《摄影常识》一书作序,旗帜鲜明地对新闻摄影的应有之义作了一番阐述。他认为,摄影作为一种科学意义上的造型艺术,可以最忠实、最迅速地反映现实,因此,“它是一种负有报道新闻职责的重大政治任务的宣传工具,一种锐利的斗争武器”。这说明,摄影记者要坚持现实主义的基本导向,同时把摄影当作政治斗争的武器加以利用。与此同时,正是因为“摄影负有报道新闻的重大的政治任务,所以一个从事战时新闻摄影工作的人,他除了必须有正确的政治认识和新闻记者收集材料的方法外,还需要有艺术的修养和科学的知识”。在这种思想的指导下,沙飞努力推动新闻摄影革命性与艺术性的融合,并用这种基于实践的摄影理论指导记者队伍建设。

作为晋察冀根据地新闻摄影事业的奠基者,沙飞不仅为边区的一线新闻摄影实践做了大量工作,还积极开展新闻摄影作品宣传,努力培养新闻摄影人才,为根据地新闻摄影事业发展注入活力。

全民族抗战爆发的最初几年,沙飞的新闻摄影实践已经取得了一定的宣传效果。当时,八路军内部流传着一首民谣:“南蛮子,瘦个子,腰里挎个‘黑匣子’,他为抗日军民留影子。留影子,洗片子,军民看了照片子,齐心团结抗日打鬼子。”这首民谣以通俗易懂的形式,生动形象地反映出沙飞的新闻摄影工作,乃至他的个人形象在根据地军民心中的深刻印象,成为他新闻摄影宣传效果的一种折射。为了扩大摄影作品在基层群众中的影响力,沙飞于1938年底至1939年初,在摄影科驻地蛟潭庄举办了根据地第一次新闻摄影展览。展出作品涉及八路军作战行动、战斗果实、部队生活以及群众的生产和参战等方方面面。几个警卫战士负责讲解和维持秩序,吸引了大批驻军和群众观看,反响热烈。

小规模影展的成功激发了沙飞进一步扩大根据地新闻摄影宣传的信心。他意识到,扩大新闻摄影作品的宣传面,首先需要打造一支专业化、正规化的新闻摄影人才队伍。全国抗战初期,抗日根据地的摄影训练主要采取“师傅带徒弟”的方式,“1938年2月沙飞教军区李延占、刘彬、王宗槐三人照相。这是他最早用带徒弟的方法,培养的三名摄影爱好者,后来他们拍了不少战斗照片”。不过,这种“一对一”或“一对多”的培养方式效率低,见效慢且不够系统,不足以支撑起一支专业素质过硬的根据地摄影人才团队。为了解决这个问题,沙飞等人开始尝试开办摄影训练班。最早采用训练班方式培养摄影人才的地区是山东抗日根据地。当时的培训工作主要由八路军兼职摄影记者苏静承担,其目的主要是军事侦察。将这种培养模式发扬光大的是在晋察冀军区下辖冀中军区工作的石少华。1939年起,石少华在冀中陆续举办了几次摄影训练班,培养了一批摄影工作者,并建立了一套行之有效的培养模式。

在这样的大趋势下,沙飞也开始组织摄影培训班,培养摄影人才,并于1941年冬在军区政治部驻地陈家院开办第一期新闻摄影训练班,兼顾政治训练。沙飞认为:时代赋予新闻摄影工作的重大政治任务,就是把中共领导下华北军民的抗日斗争、根据地政权建设、日寇的残暴以及敌伪军的厌战反战等事实反映出来,传播到全国和全世界,让摄影为抗战胜利服务,激发全国人民抗战到底的决心和信心。关于沙飞的摄影教学,新华社摄影记者冀连波回忆道:“我们处于半文盲状态,在这个基础上学摄影确实很困难……他手把手教我们,从调焦、对距离、实际操作做起,他教我们一般不用正面光。我学得比较好。沙飞风趣、幽默,有文化人的风度,没有架子。”抗战后期进入军区政治部摄影训练队学习的顾棣回忆:“晋察冀边区第二届群英会期间我拍了一些照片,沙飞两次给我具体的指导,告诉我怎么采访、怎么构图、怎么抓拍。沙飞说你拍照片的时候,要抓住中心,不是什么都照,你没那么多胶卷,要把最精华,最能体现主题思想的记录下来。”沙飞这种细致人微的手把手教学对于根据地新闻摄影记者的成长有着很大的帮助。

摄影展览和摄影训练班的开办在扩大摄影作品影响力、壮大新闻摄影力量方面取得良好的效果。在1939年初的巡回展览中,沙飞还克服设备简陋的缺陷,“用一个破照相机镜头制造了一台土造日光放大机”,为影展创造了更为优越的技术条件。罗光达回忆:“从此巡回展览和对外发稿便成为了新闻摄影的两项经常性工作。每年都要对外寄发很多放大照片并举行很多次照片展览。据1941年上半年统计,由军区统一寄发到延安、重庆、晋东南、苏联、菲律宾、越南、暹罗、新加坡等地的新闻照片有3000余张。”在党政军机关的支持和摄影记者的积极努力下,晋察冀根据地的新闻摄影宣传工作在深度和广度上有了很大提升。此外,根据地的摄影人才队伍和组织机制建设也明显完善。除军区1939年春已建立新闻摄影科外,平西挺进军和冀中地区分别于1939年10月和1940年初成立了摄影科,冀西四个军分区也建立了摄影组织,军区范围内组建起一支强大的摄影队伍。与此同时,各分区、部队的摄影记者、摄影员也能够及时稳定地产出反映本地区重大新闻的摄影作品,并寄至军区或在本地展览。军区政治部还制定了《新闻摄影暂行工作条例》,使军区的新闻摄影工作走向正规化。

在根据地摄影工作正规化的基础上,为了全面增强新闻摄影作品的传播效果,沙飞开始与罗光达、赵烈等同行一起筹划创办一份以刊载新闻摄影作品为主的专题性画报,也就是后来的《晋察冀画报》。然而,在当时的条件下,办这样的画报面临着印刷设备、高级纸张、化学用品、技术人员、厂房环境等多方面的困难。尽管如此,沙飞、罗光达等人依然在军区领导的大力支持下,千方百计调动各方力量。一方面,他们与康健、何重生、杨瑞生等精通化学药品和印刷制版的技术人员取得联系,并密切合作;另一方面,他们积极置办各种器材,“罗光达1939年在平西采访时,知道那里有一批印刷钞票的机器,听说项目下马了,便向军区请求将人和机器调来”。照相制版和许多印刷材料也只能从平津等大城市秘密购买。他们在群众掩护和帮助下,借助包括敌伪关系在内的各种关系,将大批照相印刷器材通过平津地区水陆交通,经游击区运送到解放区,并由后勤部门和民兵坚壁在最隐蔽最可靠的地洞里,严防敌伪军突袭。此外,即使是在游击根据地内,这些器材依然需要被拆卸,在敌军的封锁和堵截之下由根据地军民分散运输,历经千难万险,最终成功抵达目的地。

在沙飞等摄影工作者、技术人员及根据地军民倾注了巨大的心血之后,1942年5月,晋察冀画报社终于成立。为了赶在全国抗战五周年纪念日之前出版画报,身为主任的沙飞率领全体报社人员争分夺秒工作,即使生病吐血,也坚持奋战。7月,《晋察冀画报》如期出版。晋察冀军区司令员聂荣臻在创刊号上亲笔题词:“五年的抗战,晋察冀的人们究竟做了些什么?一切活生生的事实都显露在这小小的画刊里:他告诉了全国同胞,他们在敌后是如何的坚决英勇保卫着自己的祖国;同时也告诉了全世界的正义人士,他们在东方在如何的艰难困苦中抵抗着日本强盗!”在物资匮乏的情况下,画报依旧采用了铜版画片和当时珍贵的木造纸、道林纸、瑞典纸,制作精良,受到重庆《新华日报》高度评价。这种制作精良并且可以连续性规模化出版的画报,实际上为根据地新闻摄影作品的宣传展示提供了一个绝佳的平台,成了联结分散在根据地各处的新闻摄影记者的重要纽带。

战地炮火下的生活日常

敌后斗争中,物资供应匮乏,生活条件艰苦。凌子风回忆:“那时艰苦,只有一套棉衣,光屁股穿棉裤,身上都有虱子。沙飞爱干净,冬天拿雪擦身子。鞋破了,露出脚……他什么时候都挎着照相机,布袋、手榴弹、枪、书,身上丁零当啷。他的衣服破、脏,袖子成了片,棉花都掉出来了,也不在乎。”小战士王运回忆:“沙飞邋遢,不讲究,胸前总是挂两个相机……吃饭特别快。”1942年边区特别困难,每人每天只有一斤一两小米和五分菜金,常吃黑豆、高梁、野菜,一天常不满三顿,还需要节约救灾,以致许多人饿浮肿。在形势较好的时候,沙飞等摄影工作者的生活条件会改善许多。顾棣的日记中写道:“深夜沙主任给我们送来了两只鸡,是慰劳我们的。不到半小时两只鸡就被我们吃得只剩一堆骨头了,沙主任又让我们每人喝了一碗汤,沙主任说,鸡汤最有营养价值,多喝鸡汤能保证身体健康。”

根据地的生活不仅仅只有艰苦和紧张,日常的娱乐放松也是这批摄影记者生活的组成部分。顾棣写道:“晚饭后我们都到门前溜冰,很热闹,来来往往玩得很兴奋。最笑人的是沙、石二主任,因为他们是广东人,没有溜过冰,往冰上一站就跌倒,引得大家一阵哄笑。刚爬起来,往前一走又倒了.大家又是一阵大笑,他们两个人在冰上也大笑不止。”据顾棣回忆,有一次外出买菜,置办了不少物资,“把已买到的萝卜白菜共3000斤的情况做了简要汇报。他听完就哈哈大笑起来,并夸奖我说,小鬼真能干,你现在既是摄影员,又是管理员,又是采购员,说完又大笑”。

战争的残酷使得这种平静祥和的景象转瞬即逝。对于沙飞等摄影记者来说,更重要更紧迫的事是战地生存。在瞬息万变的敌后战场中,想要生存下去并坚持工作,首先要做好应对突发情况的准备工作。以沙飞领导的晋察冀画报社为例,据罗光达称:“处在敌人后方的画报社,无疑从筹备那天开始,和其他敌后机关一样,一直处在战斗状态之中。”在这种情况下,画报社必须时刻关注周围环境和敌情动向,首先要勘察地形,在此基础上计划好发生敌情时人员的疏散路线和器材的坚壁地点,做好敌情过去之后恢复印刷出版的工作安排。为了及时坚壁摄影和印刷出版器材,以便在日、伪军“扫荡”过后继续工作,往往需要在合适的山地区域挖洞。赵烈在日记中记录:在洞里锄土使人腰酸背痛、难以站立;使镢子最为费劲,常常满头大汗。干第一班工作时手上磨出三个血泡,用毛巾绑住才能坚持下去。

敌后的摄影工作者自然需要经常应对敌人的“扫荡”。作为非战斗人员,他们的主要任务是坚壁器材设备和保护自身,努力突围。在1943年4月的一次“扫荡”中,日寇数百兵力向我军区首脑机关偷袭,画报社驻地曹家庄是必经之路。当侦查员发现敌情时,敌军已经逼近曹家庄。危急关头,沙飞先将底片交给负责同志,让其带走,随后抱病与其他人员一起坚壁机器,不愿提前离开,以至罗光达令人将他拉走。“东西刚搬完,敌人就进村了,大家赶快向外突围,幸亏这里不是敌人主要攻击目标,只放了几枪,就往前奔了,我四位同志被打伤,机器物资没有受到损失。”

在应对“扫荡”的过程中,晋察冀摄影记者主要采取与敌周旋的方式保存自身。以1943年秋冬季晋察冀地区的大“扫荡”为例,记者们“分散隐蔽在阜平和灵寿两县交界的花塔山上,有的住山洞,有的搭草棚,白天上山打游击……有时敌人来搜山,与敌相距只有一二百米,甚至几十米,他们凭着地形熟悉,机智勇敢,躲过了敌人”。周旋间隙,他们依然保持极强的组织性和纪律性。“石少华、赵烈、蔡尚雄等一面打游击,一面出去采访。在战斗空隙,大家抓紧时间学习,章文龙、赵启贤和新从北平来的陆续给大家上文化课,讲战斗故事。”事前做好准备、事后灵活应变,使他们在恶劣的战争环境下能够生存下去并坚持工作。这支队伍在历次反“扫荡”斗争中表现出的有序性、组织性、顽强性以及忘我的工作精神,正是中共在敌后抗战中强有力的组织动员以及思想政治工作的集中体现。沙飞和新闻战友们艰难生存,顽强坚持,将自己的生命与晋察冀根据地的新闻摄影和出版事业融为一体。