ICU信息化平台支持下基于FMEA护理管理预防CLABSI的实证研究

2024-07-11冯灿丁根杨咏梅梅俊杰

冯灿 丁根 杨咏梅 梅俊杰

基金项目 湖南省卫生健康委2022年度科研项目,编号:202214013097

作者简介 冯灿,副主任护师,本科

*通讯作者 杨咏梅,E-mail:1509220361@qq.com

引用信息 冯灿,丁根,杨咏梅,等.ICU信息化平台支持下基于FMEA护理管理预防CLABSI的实证研究[J].循证护理,2024,10(11):2039-2042.

摘要 目的:探讨重症监护室(ICU)信息化平台支持下基于失效模式与效应分析(FMEA)护理管理预防中心静脉导管相关血流感染(CLABSI)的效果。方法:回顾性选取2020年7月1日—2021年6月1日我院急诊重症监护室(EICU)住院的219例行中心静脉置管(CVC)的病人为对照组,采用常规护理管理,选取2021年7月1日—2022年6月1日我院EICU住院的209例行CVC的病人为观察组,采用ICU信息化平台下基于FMEA护理管理,观察两组护士CVC知识掌握情况、CVC相关情况以及环境、物体表面样本监测合格率。结果:观察组护士知识、行为评分均高于对照组(P<0.05);观察组置管使用总日数少于对照组,CLABSI发生率低于对照组,CLABSI发生次数少于对照组(P<0.05),两组导管留置时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组环境、物体表面样本监测合格率均高于对照组(P<0.05)。结论:ICU信息化平台支持下实施基于FMEA护理管理效果明显,其用于CVC管理中可提高护士CVC相关知识掌握情况,提高环境、物体表面样本监测合格率,有效预防病人CLABSI的发生。

关键词 ICU信息化平台;失效模式与效应分析法;中心静脉导管相关血流感染;环境监测

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.11.027

随着医疗技术的发展,中心静脉置管(CVC)已逐渐取代外周静脉导管被广泛应用于急诊重症监护室(EICU)中心静脉压力监测和全肠外营养支持治疗,并已成为危重病人不可或缺的治疗和抢救手段[1]。但其伴随而来的并发症也越来越突出,其中尤以中心静脉导管相关血流感染(CLABSI)最为严重,但感染也并不局限于某一种因素,其不仅与病人自身免疫力和疾病类型有关,还受医务人员感染防控知识、行为水平的影响,其间病人自身因素是不可控因素,但医务人员对CLABSI的知识水平、控制理念和行为规范是可控因素[2-3]。因此,如何将医院感染管理向精准化感控模式转变,利用现有感染监测资源,以最低成本来实现控制感染最大有效性尤为重要。风险评估法能够结合临床实际工作情况,明确感染防控工作重点,是识别和降低医院感染潜在风险的最佳方法[4]。失效模式与效应分析法(failure mode and effects analysis,FMEA)是国际标准组织技术委员会为医疗工作中的高风险程序推荐的一种前瞻性分析手段[5]。本研究采用重症监护室(ICU)信息化平台下基于FMEA护理管理对构建CLABSI风险管理体系,明确风险内容,并借助ICU系统信息化预警平台,采取相应的风险防控措施,以期取得良好效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取2020年7月1日—2021年6月1日我院急诊重症监护室(EICU)住院的219例行CVC的病人为对照组,选取2021年7月1日—2022年6月1日我院EICU住院的209例行CVC的病人为观察组,纳入标准:1)年龄≥18岁;2)病人均采用颈内、锁骨下、股静脉等CVC建立血管通路;3)置管前血培养阴性。排除标准:1)年龄<18岁;2)入院时病人已有全身或局部感染;3)非本置管的病人。对照组中,男127例,女92例;年龄为23~64(49.78±5.86)岁;急性生理与慢性健康状况评分系统(APACHE)Ⅱ评分为14~21(17.52±1.43)分。观察组中,男124例,女85例;年龄为24~65岁(50.21±5.92)岁;APACHE Ⅱ评分为14~21(17.63±1.41)分。两组病人、年龄、性别等资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究病人、家属签署知情同意书,经过医院医学伦理委员会批准,审批号为202108002。

1.2 研究方法

1.2.1 对照组

采用常规护理管理。1)及时检查病人导管,定期更换敷料;清洁导管连接口,在进行药物注射前应消毒,如果发现存在血液污染则立即更换。2)如果置管过程中不能保持无菌操作,则需在48 h内将其尽快取出,并视情况重新插管。3)洗澡时,注意导管的保护,不要把其放在水中。4)在进行血液制品或脂肪乳输注后24 h内应及时进行输液管道更换,并以生理盐水进行冲洗,以防导管内血栓形成。5)评估是否需要每天保留导管,并在不需要时尽快拔出。6)质控检查:每天白班下班前,护士对所管床位进行健康教育、护理措施等质控检查,将存在的问题记录在记录本中,自行学习改进。

1.2.2 观察组

采用ICU信息化平台支持下基于FMEA护理管理。1)组建风险评估小组。该团队由感染科的专职人员、ICU感染工作医护人员和信息部工程师共15名组成,入组后指派专职人员对风险评估小组成员进行FMEA相关知识的现场培训,完毕后由组员对ICU内所有医护人员进行相关内容讲解,使其熟知风险评估内容。2)措施识别。小组成员通过文献检索和头脑风暴,共同讨论识别ICU中CLABSI潜在风险因素(环境、手卫生、消毒液、医疗器材)。3)分析与评估。共有15名团队成员和ICU医务人员填写措施优先级FMEA风险矩阵量表[6],该量表分为严重程度(S)、频率(O)、检测(D)3个部分,S评分是指失效模式造成的失效后果程度,分为5个等级:极高(9分或10分)、高(7分或8分)、低(4分~6分)、差(2分或3分)和极低(1分);O评分指失效模式发生概率,分为7个级别,即极高(10分)、非常高(8分或9分)、高(6分或7分)、中等(4分或5分)、低(3分)、极低(2分)和低(1分);D评分是失效模式在测量下所展示的有效性,分为5个级别:极低(9分或10分)、低(7分或8分)、中(5分或6分)、高(2分~4分)和极高(1分)。4)评价。收集评估问卷,计算S、O、D评分,并基于FMEA风险矩阵确定措施优先级,H级:高风险,必须采取措施;M级:中风险,需要采取措施;L级:低风险,无需采取任何行动。5)措施控制。小组进行分析讨论,根据优先级选择风险措施进行干预;质量控制中实行三级管理制度;以风险措施分析结果为培训材料对小组进行培训,加强其对CVC风险、行动优先级别的熟悉度,提高防控意识;定期进行环境、物体表面样本监测,减少外在风险。6)建立信息化平台。联合医院感染科的蓝蜻蜓信息平台和PDA移动护士工作站系统推送风险防控优先措施信息,主要从静脉置管的前、中、后3个时间节点进行警示对话框和优先措施的预警实施,第1步:将深静脉置管医嘱视为触发点,医生工作站界面将弹出提醒对话框,提醒执行者对置管前进行4项评估,只有完成评估后才可完成此医嘱的提交。第2步:置管中后,管床护士在床边使用PDA移动护士工作站实时扫描腕带、输液码,系统将在此时弹出对话框,于护士PDA终端推送置管中(5项)、置管后(11项)优先级预警措施,措施落实后将同步传输到提灯护士工作站的专用模块。第3步:提灯护士工作站配备专门用于收集病人术前、中、后各种信息及预防措施落实情况的模块,实现数据聚合,从而对FMEA过程中的失败环节进行分析,针对其失败原因和后果重新制定相应措施。

1.3 观察指标

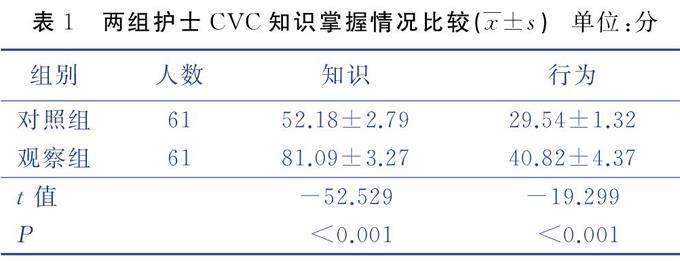

1.3.1 护士CVC知识掌握情况

采用ICU护士预防CLABSI知识与行为问卷[7]评估两组护士知识掌握情况,该量表包括知识(18~90分)和行为(11~55分)2个维度,评分越高越好。两组护士各61人。

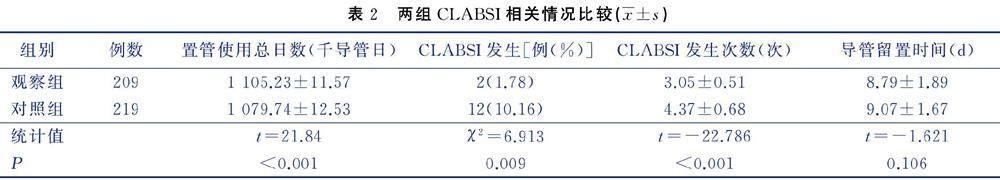

1.3.2 CLABSI相关情况

统计两组CLABSI发生率、发生次数、置管使用总日数及导管留置时间。CLABSI发生:有CVC史,插管时间在24 h以上,发热伴或不伴寒战,体温>38.5 ℃,其他部位感染除外;导管细菌培养阳性,拔管后体温恢复正常;导管和血液培养细菌相同[8]。CLABSI发生率=(CLABSI发生例数/同期病人血管内导管留置总天数)×100%。

1.3.3 环境、物体表面样本监测合格率

统计两组手卫生、使用中消毒液、中度危险性医疗器材、Ⅱ类环境以及消毒内镜的监测合格率。

1.4 统计学方法

将数据进行双人核对后录入,采用SPSS 23.0软件进行统计学分析。符合正态分布的定量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用独立样本t检验,定性资料用例数、百分比(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 护士CVC知识掌握情况(见表1)

2.3 环境、物体表面样本监测合格情况(见表3)

3 讨论

CVC可进行长期输液、肠外营养、药物治疗,是ICU、大手术和危重病人治疗不可或缺的手段,该方法主要经皮肤刺入相应静脉,使得各种导管能够间歇性地通向中央静脉,从而利用所测得的各种生物参数,为临床治疗提供便捷途径[9-10]。中心静脉穿刺是一种侵入性操作,导管与外界一样是血管内异物,再加上留置时间长,会导致导管表面形成一层松散的纤维蛋白鞘,促使病原微生物逃避宿主吞噬细胞,从而沿着导管表面传播,增加人体感染的风险,导致CLABSI发生率增加,这严重影响病人的病情并增加经济负担[11-12]。因此,对CLABSI的临床预防具有重要意义。

目前,CLABSI的干预可按照《血管内导管相关感染的预防与治疗指南》[13]进行,但在临床实践中,尤其是在EICU危重病人中,其发病率仍然很高。因此,如何改善EICU危重病人CLABSI疾病进展情况尤为重要。研究显示,通过对CVC病人风险因素的评估,可进行有针对性的防控,促使资源的合理利用[14]。FMEA是现代管理的重要组成部分,可利用所观察到的极端异常情况和缺陷现象,预测事件进展途中所发生的相关不安全风险的时空范围和危害程度,并提出有效的预防措施,减少不良事件的发生[15]。纪风兵等[16]将FMEA用于神经内科病人管理中显示,经干预后病人导管留置时间明显缩短。而本研究观察组导管留置时间虽略低于对照组,但两组比较差异无统计学意义,考虑与病人及其家属文化水平差异、导管维护知识差异有关,因此,还需加强对病人及其家属导管培训环节的管理。同时,本研究加强血流感染的管理,将ICU信息化平台贯穿于整个干预期间发现,与对照组比较,观察组置管使用总日数、CLABSI发生次数更少,CLABSI发生率更低,表明ICU信息化平台下基于FMEA的护理管理可在不增加导管留置时间的同时有效降低EICU病人CVC相关性感染情况。分析原因为本方案具有较高预警性,其先通过小组成员共同对护理过程中所遇到的置管相关问题进行分析,而后以头脑风暴的形式协同制定CVC危险因素问卷,并将其发放于所有工作人员共同进行问卷填写,之后再根据其问卷填写内容进行CVC风险分级,提前识别CVC风险,列出需要优先干预的高风险失效模式,并进行原因分析,在此期间护士可熟练掌握导管留置指征,以最大限度地对CVC薄弱环节进行相应防控,降低CLABSI发生率[17-18]。同时借助ICU信息化平台对CVC前、中、后3个重要环节进行预警优先级评估,促使护理人员更好地进行预警干预,确保CVC的正确实施,进一步降低CLABSI日感染率。

此外,也有研究表明,无菌操作不规范,护理人员缺乏医院感染知识是导致导管术后CLABSI发生率增加的重要原因[19]。通过ICU信息化平台下基于FMEA护理管理对护理质量的改进,本结果显示,观察组护士知识和行为评分、环境、物体表面样本监测合格率均较对照组高,这与蔡玲等[20]的研究结果相符,提示该管理对提高护士CVC维护相关知识具有促进作用,可有效提高环境、物体表面样本监测合格率。分析原因在于本研究对护士进行CVC预警管理培训,增强其预警知识,提高预警意识,以促进建立积极、良好的行为态度,从而有意识地外化为行为,并由感染科专职人员定期对ICU所有医护人员进行监督检查,不定期抽查防控措施执行情况,促使医务人员互相监督、检查,进而加强对病区环境、物体表面的监督检查管理[21];同时利用ICU信息交流平台中的提灯护士工作站将落实后的预警措施传送至护士专用模块,通过数据整合促使护士能够在实施过程中不断发现和解决问题,提高护理知识,规范护理行为,进一步规避CVC相关风险。

综上所述,ICU信息化平台下基于FMEA的护理管理疗效明显,其用于CVC管理中可提高护士CLABSI相关知识掌握情况,提高环境、物体表面样本监测合格率,有效预防病人CLABSI的发生。

参考文献:

[1] 胡玲,刘签,钟敏,等.风险预警预控护理在预防ICU病人中心静脉导管相关性感染中的效果研究[J].全科护理,2021,19(26):3652-3654.

[2] PITIRIGA V,KANELLOPOULOS P,BAKALIS I,et al.Central venous catheter-related bloodstream infection and colonization:the impact of insertion site and distribution of multidrug-resistant pathogens[J].Antimicrobial Resistance and Infection Control,2020,9(1):189.

[3] 范彬,黄芬,张玉红,等.外周静脉置入中心静脉导管(PICC)在血液疾病患者中导管相关性血流感染及血栓形成的风险分析[J].中国实验血液学杂志,2019,27(1):272-276.

[4] 贾会学,赵艳春,贾建侠,等.医院感染管理风险评估的效果[J].中国感染控制杂志,2020,19(4):347-352.

[5] 冯利,许文俊.基于医疗失效模式与效应分析护理模式在外周置入中心静脉导管置管导管相关性血流感染中的应用[J].黑龙江医学,2020,44(6):854-856.

[6] 谭洪华.五大质量工具之FMEA(2019第五版)详解及运用落地[M].北京:中华工商联合出版社,2019:29-39.

[7] 宋意,刘雪琴,毛惠娜.深圳市属综合医院成人ICU护士预防中心静脉导管相关血流感染知识和行为的调查[J].护理学报,2015,22(18):26-31.

[8] 中华医学会重症医学分会.血管内导管相关感染的预防与治疗指南(2007)[J].中国实用外科杂志,2008,28(6):413-421.

[9] 李倩文.PICC导管相关性皮肤损伤的研究进展[J].中国临床护理,2021,13(9):589-592.

[10] 胡海平,张贝尔,单君.中心静脉导管穿刺置管表单在预防ICU导管相关性血流感染中的应用[J].护理研究,2018,32(23):3744-3747.

[11] 查丽玲,江榕,张洁,等.集束化护理在预防中心静脉导管相关性血流感染中的循证实践[J].中国临床护理,2021,13(12):765-769.

[12] 吕倩,赖晓全,魏诗晴,等.应用精细化防控措施降低中心静脉导管相关血流感染发病率[J].中国感染控制杂志,2022,21(4):363-367.

[13] 方强.血管内导管相关感染的预防与治疗指南(2007)[J].中国实用外科杂志,2008,28(6):413-421.

[14] 蔺海芳.预警性护理对ICU患者中心静脉导管相关血流感染的预防效果[J].黑龙江中医药,2021,50(4):310-311.

[15] 张宏露,单帆帆,陆慧.失效模式与效应分析法在ICU医院感染防控中的应用[J].江苏卫生事业管理,2021,32(6):751-756.

[16] 纪风兵,吴雪琴,周海英,等.失效模式与效应分析法在神经内科ICU医院感染控制中的应用[J].预防医学情报杂志,2021,37(1):109-113.

[17] 康琼芳,王颖雯,王瑞,等.基于标准集束化中心静脉导管干预策略观察儿科95万个导管日的每1 000个导管日可减少3例导管相关血流感染发生的系统评价和Meta分析[J].中国循证儿科杂志,2020,15(2):87-95.

[18] 谭丽嫦,李佩兰,梁霭媛.基于FMEA模式的精细化管理措施在ICU中心静脉导管护理中的应用[J].海南医学,2021,32(13):1765-1768.

[19] 陈金,王琴,魏力,等.临床护士预防PICC导管相关感染的知信行现状及影响因素分析[J].天津护理,2021,29(6):662-666.

[20] 蔡玲,张映华,胡兰文,等.基于FMEA法在重症监护病房器械相关感染防控中的应用[J].中国感染控制杂志,2021,20(6):494-498.

[21] 郑春玲,金慧玉,赵秀杰,等.失效模式与效应分析在降低神经外科置管患者非计划拔管率中的应用[J].中华现代护理杂志,2021,27(6):822-825.

(收稿日期:2023-07-27;修回日期:2024-03-15)

(本文编辑薛佳)