他是晚清科学家中的奇才

2024-07-10宋哲文

宋哲文

印刷术是中国四大发明之一,雕版印刷作为印刷术的最初形式,肇于隋唐之际,流行于宋,鼎盛于明清,在古代中国延续时间最长、使用程度最高、留下的古籍数量最多。它首次使高居于上的文化有了向普罗大众普及的可能,率先开启了古代文明跨地域流传的新模式,对中国及世界都有着独特的意义。

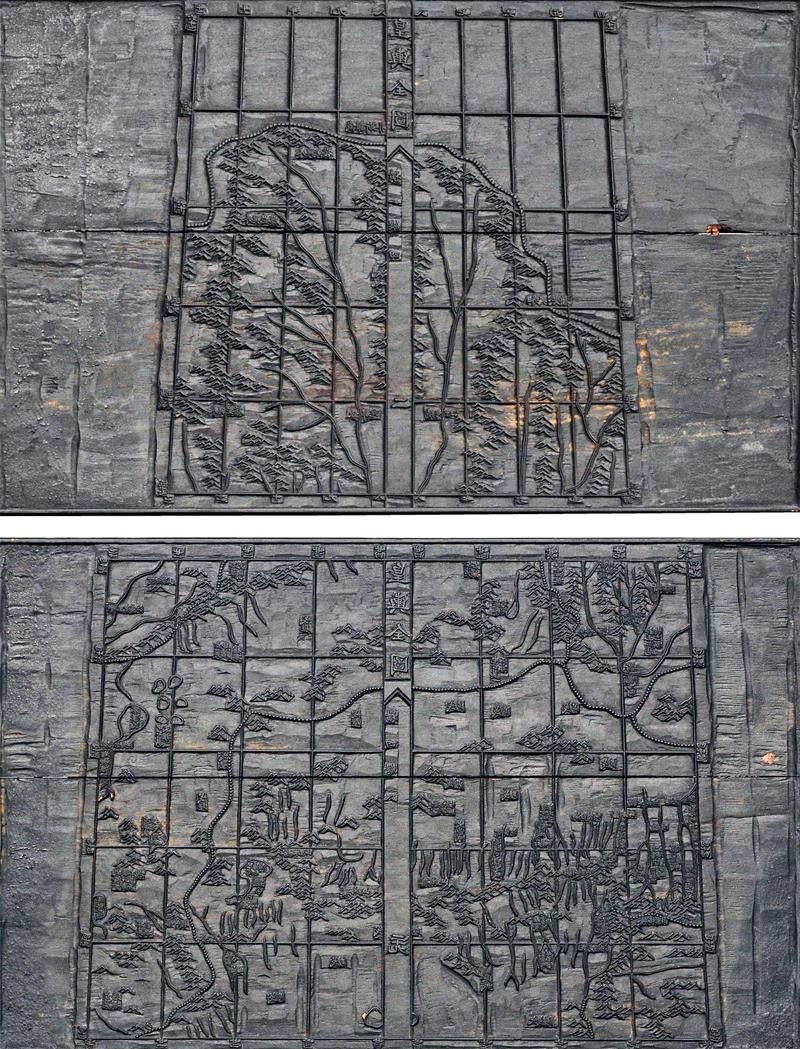

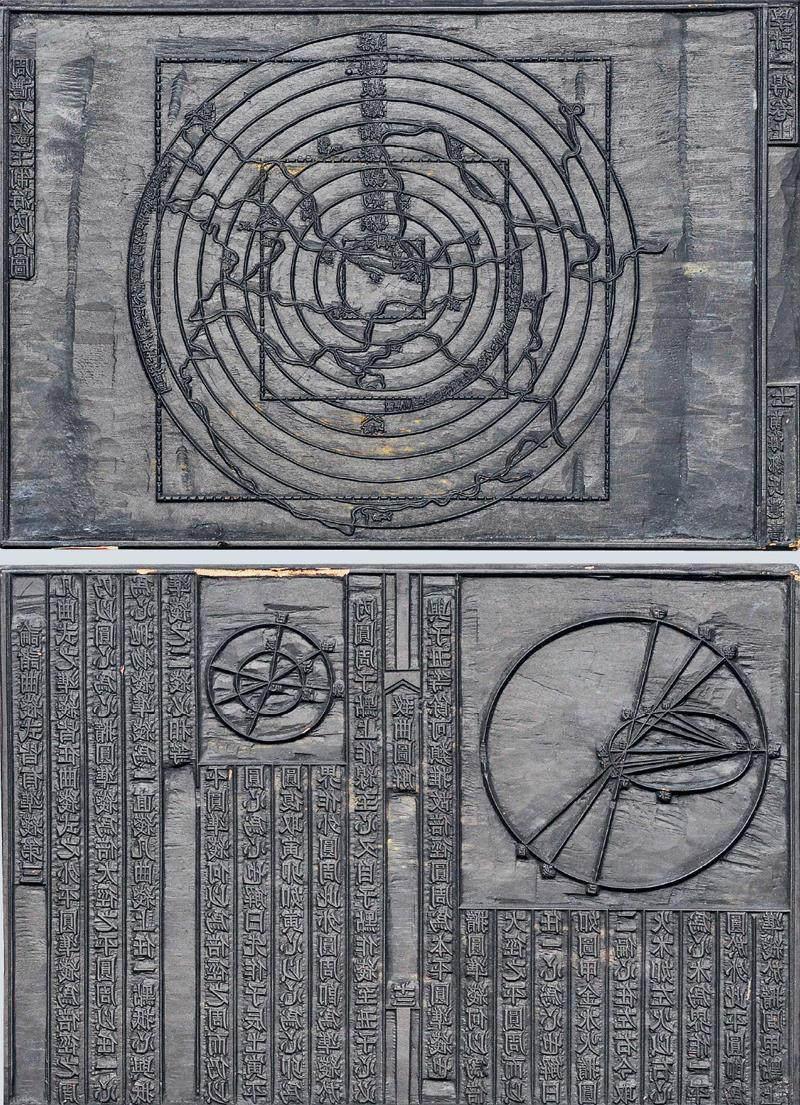

谁曾想,如此古老的传统印刷术可与焕发近代科学之光的著作交相辉映!一部《皇舆全图》,一部《邹征君遗书》——现藏于广州博物馆的晚清岭南科学巨匠邹伯奇的两大巨著,均保留了原刊雕版的面貌,让人大开眼界。

晚清南方出版中心

活字印刷术早在北宋时期已发明,但由于种种原因,一直未能在古代中国取代雕版印刷的统治地位。直至晚清,中国书籍出版仍以雕版刊印为主,一些颇具近代政治、科学色彩的书籍仍以传统雕版形式刊行于世,上述两部著作即在其中。

清代的广州曾是中国南方出版业的一大中心,更因千年积攒的深厚贸易基础而成为中西交流的重要节点,为“中国看世界,世界看中国”之门户。与中国其他地区的出版业不同的是,清代尤其是晚清以来的广州出版物中,体现了更多仁人志士对外洋与时局的思考,对近代政治与科学的关注,透露出更多“西学东渐”的信息。

邹伯奇著《皇舆全图》《邹征君遗书》木刻雕版(书题页)广州博物馆藏

邹伯奇(1819年至18 6 9年),字征君,广东南海人,精通数学、光学、力学、测绘学、天文历算等,其科学研究虽可融汇中西而贯通之,却并不完全基于“西学东渐”之影响。“西方制器之术,中国早已有之”,邹伯奇在他所提出和秉持的这一理念下,完成了许多对华夏先祖成果的改良与创想,其中有不少与西方学说不谋而合,甚或领先。《皇舆全图》与《邹征君遗书》作为其科研成果集荟,正体现了晚清中国本土科学家在思想与技术上的先进之处。

终身致力科学研究

与同代相比,邹伯奇或许少了些扬名立万的运气,他既不逐功名、不赴仕途,曾拒赴北京同文馆及上海任教,又无容闳、詹天佑等人的际遇,而与留学远洋的机会失之交臂;眼光独到、才华惊世,思想远及天际,而足迹仅在岭南……邹伯奇虽终身未离乡土,却能把被国人称为“奇技淫巧”的西方技术钻研了个遍,堪称奇迹。

邹伯奇自拍照底片 广州博物馆藏

《皇舆全图》木刻雕版(内页部分版片)广州博物馆藏

早在1844年,25岁的邹伯奇便制成了中国第一台照相机,并在近2 0年后以自制相机拍摄了中国首张自拍照,拥有“中国照相机之父”的称号。也正是在研制出第一台照相机那年,邹伯奇摹绘完成了《皇舆全图》,成为国内使用摄影器测绘地图的第一人。这部地图符合“地圆之理”,相比早些时候或同期科学家绘制的地图更为科学精确,堪将晚清中国最先进的光学、测绘学成就拢于一身,意义非凡。

邹伯奇终身致力于科学研究,却无足够经济能力为自己出书,且大量稿件均为日常思考之备注,并未成系统。在他去世后的第二年,湖南数学家丁果臣来穗访求其遗稿,并捐资倡议编印,得到多方捐助支持,遂成《邹征君遗书》。该书所收乃其各类遗稿,包括《学计一得》《补小尔雅释度量衡》《格术补》《对数尺记》《乘方捷术》《舆地全图》《赤道南北恒星图》,由孔惠畴等人担任校雠,附刻与邹伯奇私交甚笃的夏紫笙、徐庄愍所著《夏氏算学》《徐氏算学》二书,可谓邹氏数学、测绘学、天文学成就之荟萃,具有极高的学术与历史价值。

见证一代学人情志

广州博物馆所藏《皇舆全图》与《邹征君遗书》二部巨著全套雕版,不但保留了著作本身,更可让人从印刷源头——木刻雕版之上感受其出版背后的沧桑历史。这是邹伯奇与广东一代学人间的交往史,也是晚清广州文教与出版事业的发展史。

同治年间,“广东书局”创立,陈澧总其事,并倚学海堂刊刻诸书,收藏书板,再掀广州刻书高潮。一向与陈澧、张维屏、谭莹、黄培芳等学海堂学长私交甚笃的邹伯奇于咸丰七年(1857年)出任学海堂学长,教授算学、天文、舆地等,培养出总办江南制造总局冯焌光等人才,切实践行阮元专重实学的办学理念,又努力抢救和保存学海堂所藏珍贵书板。

《皇舆全图》的雕版刊印,正由邹伯奇学海堂门生冯焌光倡议促成,付梓时间约在邹伯奇去世5年后的同治十三年(1874年),是同治年间广州图书出版高潮的一大成果,承载着学海堂学人的情志,是晚清经世实学向近代转型的缩影。

《邹征君遗书》木刻雕版(内页部分版片)广州博物馆藏