中学历史“浓缩导读”教学模式探索

2024-07-05李福南

[摘 要] 反思当前的中学历史教学,仍存在着高耗低效的问题。21世纪的教育要求培养学生主动、积极的学习态度,“浓缩导读”教学法应运而生。本文重点介绍其目标、操作、策略与效能,找到一条提高学生综合能力和课堂教学效率的教师专业成长路径。

[关键词] 浓缩导读;模式;中学历史;教学

当今的教育改革使得教学方法日新月异。注入式教学法如夕阳西下,而启发式教学法似旭日东升。经多年的摸爬滚打,笔者逐渐摸索出“浓缩导读”教学模式,即通过各种方式对课本知识点进行加工处理而浓缩为要点,然后针对疑难问题进行讲解并展开讨论,机械记忆与理解记忆双管齐下。

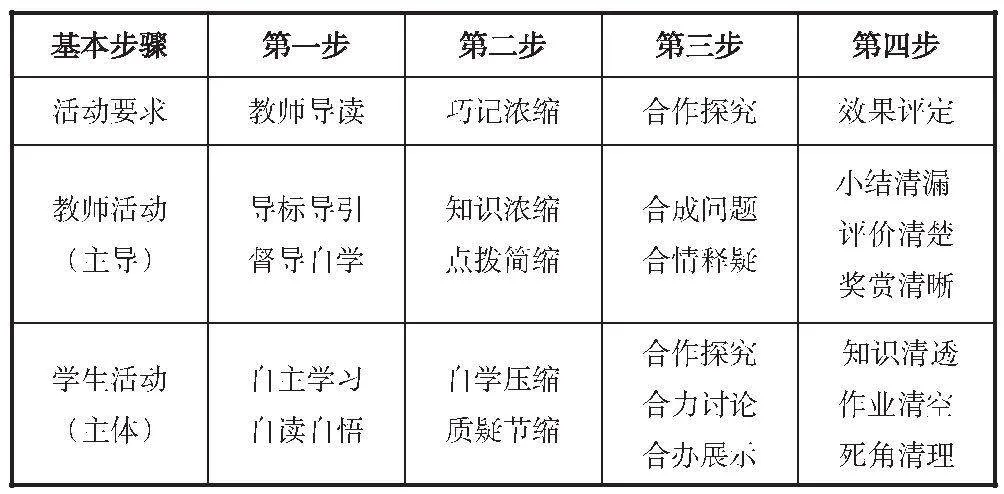

一、“浓缩导读”教学步骤

教学模式是在一定的教育理论和教学思想指导下所建立起来的比较科学、相对稳定的各种类型的教学程序及其实施办法的策略体系(柳思俭语)。“浓缩导读”教学模式的实施流程如下:

第一步:教师导读(约10分钟)

“浓缩导读”教学模式,首先要做到“三导”:

(1)导出“三点”目标:上课伊始,向学生出示本课的知识点、能力点、情感点目标。有了目标,学习才不会“脚踩西瓜皮滑到哪里是哪里”,才不会“泛学”“滥学”。

(2)引导“四明”技巧:明晰范围,即教材从第几页到第几页;明白方法,即具体怎么做;明晓时间,一般约8分钟;明确要求,一般抛出4~5个问题,对重点、难点、关键点“重锤敲打”,让学生把时间用在“刀刃”上。

(3)督导自学效率:学生已经知道了本节课的学习任务,又明白了应该采取的学习方法,便进入自读自悟状态。学生自学,教师“退居二线”但做到“二督”:督正学生自学的氛围;分层次地督治“学情”。学生通过自学不仅获得丰富的知识,而且培养自主学习的能力。

第二步:巧记浓缩(约5分钟)

没有“删繁就简三秋树”,怎会有“领异标新二月花”?一节高效的课,最基本的要素就是“简约、平实”,摒弃一些刻意的“装饰”“作秀”。因此,要做到“四缩”:

(1)知识浓缩:教师通过各种记忆法浓缩课本知识点。

(2)点拨简缩:教师对归纳的纲要,做到简短点拨,只要“辞切”“意明”即可。

(3)自学压缩:学生只对教师归纳的纲要进行精读,注意控制阅读理解时间。

(4)质疑节缩:学生将课前预习、自主学习中的疑难问题求同存异节缩成共性问题。

第三步:合作探究(约20分钟)

叶圣陶先生说过,学习是学生自己的事,无论教师讲得多好,不调动学生学习的积极性,不让他们自学,学生是无论如何也学不好的。学生参与教学的广度、深度、效度是衡量一节课是否高效的重要标尺,没有学生参与的课堂一定是“死水一潭”。为此, 要做到“五合”:

(1)合成问题:教师把“浓缩导读”中教师的思考题和学生自学的疑难题、“巧记浓缩”中的质疑题等合并起来,选取代表性议题合成问题。

(2)合作探究:常用的合作方式有课堂讨论、角色扮演、竞争、协同和结伴五种。

(3)合情释疑:教师答疑应量体裁衣,可以群答,也可以个答,使全体学生体验到成功的乐趣!

(4)合力讨论:努力做到全员参与,开展小组讨论、组间讨论、师生讨论等活动,共同分享学习成果,避免“单打独斗”。

(5)合办展示:采取“小组展示”和“班级展示”的方式,教师在其中扮演组织者、引导者、学习者、参与者的角色。

第四步:效果评定(约10分钟)

评定的目的是巩固学生的学习成果,查找课堂学习中存在的问题,促进学生将所学的知识转化为能力。这就要求做到“六清”:

(1)小结清漏:抓住知识节点、关键点、拓展点等讲出知识的精华,清空巧记浓缩中遗漏的知识。

(2)评价清楚:采取即时评价、适时评价、时常评价、时效评价等方法,凸显“浓缩导读”模式成效。

(3)奖赏清晰:教师为学生提供各种尝试的机会,并及时奖励学生,为学生“锦上添花”或“雪中送炭”,让学生走在“希望的田野上”,而不走“迷茫的小路”。

(4)知识清透:抓住重点,突破难点,紧扣热点,澄清易错点、易混点、易漏点,凸显考点,让学生真正掌握知识,力戒“贪多求全”“眉毛胡子一把抓”。

(5)作业清空:所选习题具有代表性、层次性、针对性、适量性、梯度性,保证每个学生都能顺利完成作业。

(6)死角清理:对学生出现的知识死角,教师要重点突破,直到学生达标为止。

二、“浓缩导读”教学策略

(一)全面性策略

“浓缩导读”在教学目标、教学设计、提问对象等方面面向全体学生,不让一个学生思维处于“靠边休息”的状态。比如教师在课堂提问时应量体裁衣,因人施问:较容易的识记性问题、理解性问题可让“双差生”来回答;一般的运用性问题、分析性问题可让中等生来回答;难度较大的综合性问题、评价性问题可让优等生来回答;比较专门的问题让特长生来回答。这样,教师所提出的问题,对优等生可合理“提高”,对中等生可逐步“升级”,对“双差生”可适当“降级”,从而体现提问的公平性、主体性,使全体学生都能获取知识营养,体验到成功的乐趣。

(二)浓缩性策略

语言大师莎士比亚说:“简洁是智慧的灵魂,冗长是肤浅的藻饰。”“浓缩导读”体现了其真谛。比如讲课时间,老师讲课最多为15分钟,把大部分时间留给学生,课堂上学生是主体,不能喧宾夺主。还要在语言表达、课堂活动、板书等方面高度浓缩,才能事半功倍,收到良好的课堂教学效果。

(三)启发性策略

高明的教师引导学生走路,笨拙的教师牵着学生走路,无能的教师代替学生走路。哪里有事无巨细、越俎代庖的人,哪里就有快乐的懒汉和庸人。“浓缩导读”关键在“导读”,而“导读”关键在“启发”。“浓缩导读”鼓励学生参与,创设“启发”情境:一是联系旧知识,巩固启发;二是创设情境,联想启发;三是增设同类,对比启发;四是运用发散性问题、开拓性问题,激活启发。当然,启发要掌握度,不能太难、太偏、太学术化,要使学生“跳一跳,够得着”,“想一想,确实如此”,只有这样才能最大限度地发挥学生的潜能,这也有利于学生思维能力的培养。

(四)层次性策略

孔子教人,因材施教。“浓缩导读”教学法是一种承认差异性的教学活动,三维目标、教学实践、思维策略、情境创设、思维渗透、达标测评等呈现层次性。这样,针对个性差异,多层次教学,让每一个学生都能获得成功的愉悦。教师要努力渗透异步教学,为达标层多设置几个台阶,便于学生接受,“要使每个学生对所学学科都能达到掌握水平”(布鲁姆)。

(五)问题性策略

巴尔扎克说过:“打开一切科学的钥匙都毫无异议是问号。”可见,问是深入的阶梯,是长进的桥梁,是觉悟的契机。美国教学法专家斯特林.G·卡尔汉说过:“提问是老师促进学生思维、评价教学效果以及推进学生实现预期目标的基本控制手段。”“浓缩导读”中教师提问要注意难易度、新颖度、跨度、梯度、多角度、效度,让学生发现问题,提出问题,分析问题,研究问题,讨论问题,解决问题。

(六)主体性策略

建构主义理论强调以学生为主体,教师要由知识的传授者、灌输者转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者。因而,“浓缩导读”要做到“八让”:时间让学生用(讲课最多为15分钟,把大部分时间留给学生);疑问让学生提;线索让学生理;规律让学生找;结论让学生想;方式让学生选(放手让学生用自己喜欢的方法学习,如朗读、表演等);体会让学生谈;巧记让学生编……把学习的权利、空间、机会、快乐还给学生,教师扮演的是引导者、组织者、调控者,而不是主讲者、解答者、操作者。学生是课堂的主人,是竞技者、表达者、展示者,达到学会、会学、好学的境界。

三、“浓缩导读”教学成效

(一)学习兴趣更浓厚

托尔斯泰说:“为了让学生学好,必须使他好学。”五彩缤纷的记忆方法,千姿百态的问题,多姿多彩的兴趣活动等,都可激发学生的学习兴趣,引发学生的共鸣,从而让课堂学习气氛活跃,学生思维集中,“愿意学”,“乐于学”。

(二)掌握学法信心足

达尔文说:“最有价值的知识是方法的知识。”“浓缩导读”模式,教师指导学生学会自主学习,学会合作学习,学会发现学习,学会巧记知识,学会提问技巧,学会解题方法……逐渐由“抱着学生走”“扶着学生走”到“让学生独立行走”,使学生“会学”“善学”。

(三)学习方式大嬗变

认知心理学家布鲁纳认为:“认知活动是一个主动过程,学习者不应是信息的被动接受者,而应该是知识获取过程的主动参与者。”“浓缩导读”教学模式,课文让学生读,体会让学生谈,疑问让学生提,规律让学生找,结论让学生想,巧记让学生编。学习方式由“接受式”变为“探究式”,从“要我学”转变为“我要学”。课堂焕发出生命的活力,学生思维活跃,热情高涨,真正成为学习的主人。

(四)学生素质有提高

“浓缩导读”模式,将知识教学与开发智力和培养创造性思维巧妙地结合,有利于激发学生的学习动机和创造性思维,学生既强化知识,又培养能力,并举一反三,实现知识、能力的迁移,为终身学习奠定基础,学生素质芝麻开花节节高。

(五)师生关系乐融融

教师由知识的传声筒转变为学习活动的组织者、引导者,这样可构建民主、平等、相互信任、相互合作的师生关系。教师尊重学生的人格,允许他们有独立的活动时空,尊重学生的创造性,相信每个学生都能够成功。

(六)教师能力大提升

教学方法上从“学生被动”到“学生主动”,从“单一讲解”到“组合优化”,从“结果为主”到“过程为主”,从“平均用力”到“突破教学”等变化,使教师在教学观念、教学过程、教学关系、教学评价等方面都发生翻天覆地的变革,这些都会使教师的自身修养和业务能力得到全面提升。

总之,教学有法,教无定法,贵在得法。“浓缩导读”教学法的实施,让我看到了学生一份份内容丰富的手抄报、一本本心血结晶的积累本、一张张自信的面孔、一声声睿智的发言……回顾一路的点点滴滴,一种喜悦,一种欣慰,一种感激,一种难以言表的感觉油然而生。我和学生共同验证了一句话:阳光总在风雨后。“浓缩导读”教学法迎来了春色满园!

参考文献

[1][英]丹尼斯·劳顿等.课程研究的理论与实践[M].张渭城,等,译. 北京:人民教育出版,1985.

[2]蔡国英.素质教育的理论与实践[M].银川:宁夏人民出版社,1998.

[3]郭景扬,李梦芝.现代历史教学模式研究引论[J].历史教学,1996(6):31-36.