未来主义歌剧《征服太阳》的形式探索

2024-07-04黄莎莉

黄莎莉

抽象主义的先驱、艺术家卡兹米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)作为俄国先锋派的代表人物之一,他的同僚们如柳鲍夫·波波娃(Liubov Popova)、亚历山大·罗斯钦科(Alexander Rodchenko)、艾尔·利西茨基(El Lissitsky)、弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin)都不同程度地参与过戏剧的舞台设计,与莱昂·巴克斯特(Leon Bakst)、亚历山大·戈洛文(Alexander Golovin)等舞台设计师兼画家,成为舞台上先锋绘画潮流的先驱。这股潮流随后经由谢尔盖·佳吉列夫(Sergey Dyagilev)的俄罗斯芭蕾舞团(Russe Ballet),影响至整个欧洲舞台的新探索。由先锋派艺术家拉开的舞台大幕里究竟是何景象?艺术家与舞台之间的奇妙吸引力,成为一个直至今天仍能引起广泛讨论的话题。

一、第一部未来主义歌剧

纽约策展人和学者罗丝里·金博格(Roselee Goldburg)在《表演艺术:从未来主义到现在》中,将未来主义作为当代表演艺术的源头,认为正是未来主义戏剧在视觉艺术方面的创新,给表演带来了空间感和时间感的差异,使得表演走向重新定义。①

众所周知的未来主义戏剧其实存在时间很短,严格来说,它没有形成完整的剧作主张和统一的演出形式。自意大利未来主义的发起者菲利波·托马索·马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti)1909年发表宣言以后,艺术家、诗人、音乐家聚集的民间酒馆为场地,发展出系列音乐会、朗诵会和表演(结合卡巴雷、杂耍、即兴表演),形成了一种较为松散、形式综合的节目。他们的美学纲要并不明确,但是注重艺术形象、直抒直觉和幻想,排斥生活和客观、破坏语言、非逻辑、运用变形、噪声音乐。②而在另一个国度,1913年在圣彼得堡上演的《征服太阳》(Victory over the Sun)成为第一部未来主义歌剧③。这部剧的创作原则回应了未来主义戏剧的主张,却又不完全相同。《征服太阳》的舞台处理与马里内蒂在“合成戏剧”中所主张的“急速的动作、众多的感觉、观念经纬交织、音响手段、消除现实与幻想”有相似性,但相比后者的混乱,《征服太阳》具有更鲜明的故事主线与严谨的结构。

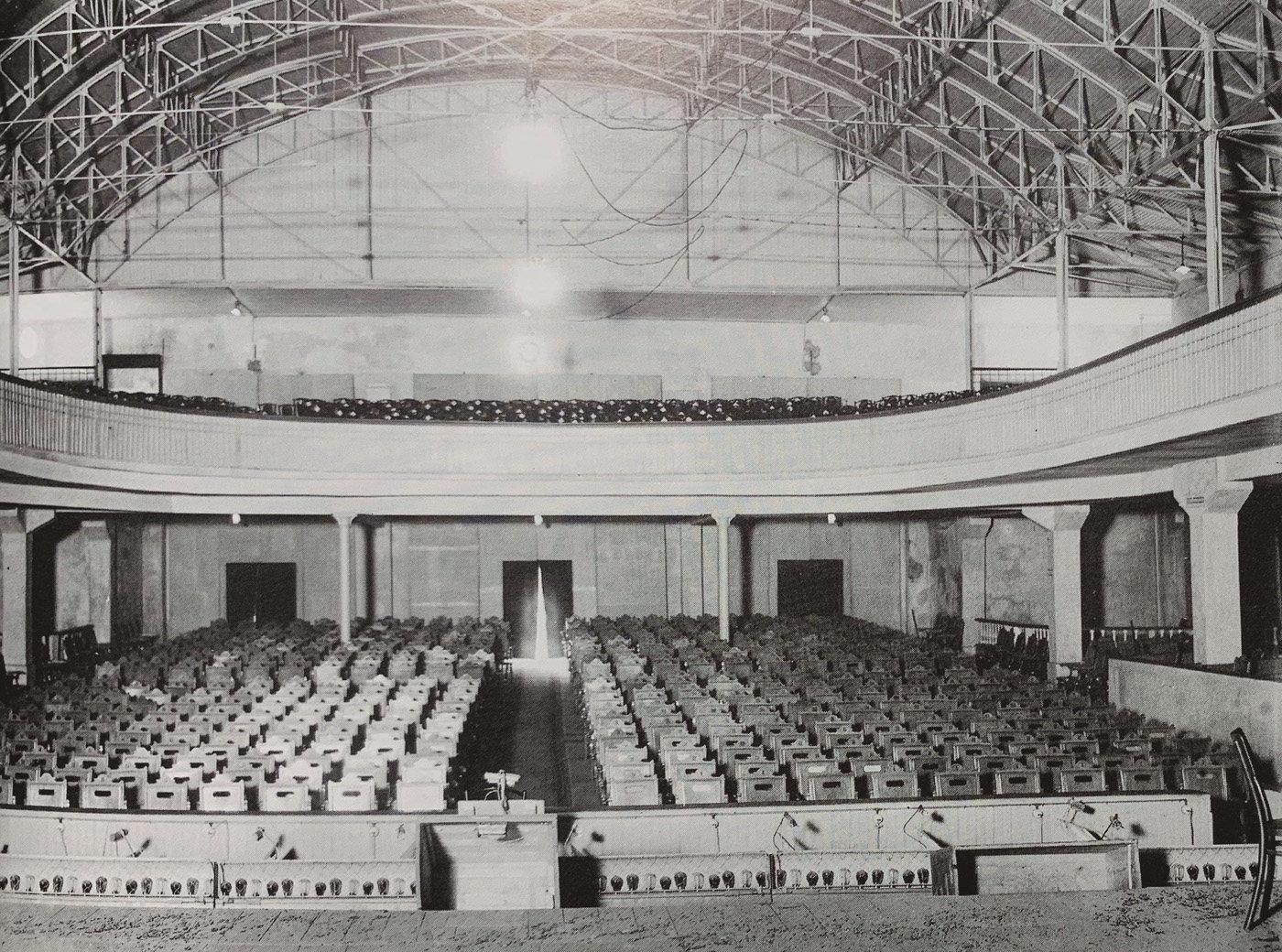

这部歌剧来自在文学界发表未来主义宣言的诗人阿列克谢·克鲁乔内(Aleksei Kruchenykh),画家、作曲家米哈伊尔·马秋申(Mikhail Matyushin)和先锋艺术家马列维奇,他们分别担任编剧、作曲和舞美设计,以“青年联合会”为阵营意图创作一部“未来主义歌剧”。1913年12月,《征服太阳》在圣彼得堡的露娜公园剧院(Luna Park Theatre)上演,当即掀起了激烈的反响。《征服太阳》的故事讲述的是一群有着“未来主义”理想的壮士们,商议如何集合起来并运用武器和高科技去征服象征理性的太阳。这个构思来自克鲁乔内提出的“ZAUM”(超理性)语言,他试图让这部剧“语言、形象、音乐彻底无逻辑,走向新的直觉”④,以符合俄国未来主义文学推崇的彻底反理性、反语法的规则。⑤

实验性与追求新形式,是创作《征服太阳》最核心的目的。一方面,这部戏的创作从主题、剧本、作曲、布景到表演,都彻底地反传统,且它在诗词语言、音乐、视觉等方面提出的新理念还未成型,新形式先行,导致观众群体还不能完全理解它的意图。另一方面,它的舞台形式也相当超前与激烈,演出时引发台下观众分裂为支持者与反对者,台下与台上同时发生了戏剧化的争论及冲突,报纸记录下了这场陷入混乱的首演⑥,也使得这部剧受到更多关注。

《征服太阳》具有的先锋性值得重新评估它的历史价值。首先,它在1913年掀起的舆论争辩,源于它是一个集合了不同新语言的混合体。从一定程度上来说,《征服太阳》率先向公众展现了文艺领域内“合作”的结果——用戏剧演出呈现文学界、艺术界、音乐界的先锋观念和新形式是行之有效的。其次,它既以马里内蒂的“多维度未来主义空间的舞台”和未来主义宣言⑦为基础,又带有强烈的俄国先锋派将其本土化的结果,具有本国先锋派运动的一致目标与风格。最后,它极为特殊的舞台形式,很快将适用于20年后的戏剧舞台。借用美术史家亚历山德拉·沙茨基赫(Aleksandra Shatskikh)形容马列维奇作品中的联动因素:“每个形状都来自于真实的时间……时间的运动创造形状和颜色,时间的速度又通过颜色来诠释。” ⑧

同时期其他俄国未来主义戏剧的尝试,则稍显暗淡。同在1913年,由冈察诺娃和拉里昂诺夫等创作的未来主义戏剧《粉红灯笼》,只演出了一场就被喊停,评论界几乎一边倒地给予否定和批评。就其舞台设计形式而言,它的布景仍然以装饰性较强的风景形象为主,但舞台的其他元素则杂乱无章法。⑨在马列维奇在维捷布斯克学校(Vitebsk)进行的《征服太阳》教学演出⑩的影响下,他的学生利西茨基继承了其艺术理念并深化,并于1916年再次设计了同名剧目《征服太阳》。虽然他已经为该版本绘制了大量设计图,但最终未能上演。未来主义戏剧并未在俄国形成新的阵营。有学者认为《征服太阳》的创作打破了许多艺术、戏剧和哲学的传统,就某些方面而言,它提出的问题更甚于它的结果。? 围绕《征服太阳》的诸多好奇与争论,在之后的百年间,罕见地引发了国际学者的持续探讨。

二、《征服太阳》的舞台形式探索

马列维奇为《征服太阳》设计的舞台被评价为:“奠定了一种适合工业世界、新的戏剧风格……粗犷的视觉节奏、几何形体、抽搐式的动作、砰砰的敲打声,宣告了20世纪艺术中一种新美学的野蛮入侵。”?由此可见,这部戏的舞台设计与传统布景以抒情的方式描绘或装扮场景的定位是截然不同的,马列维奇的目标是借此冲向新艺术。

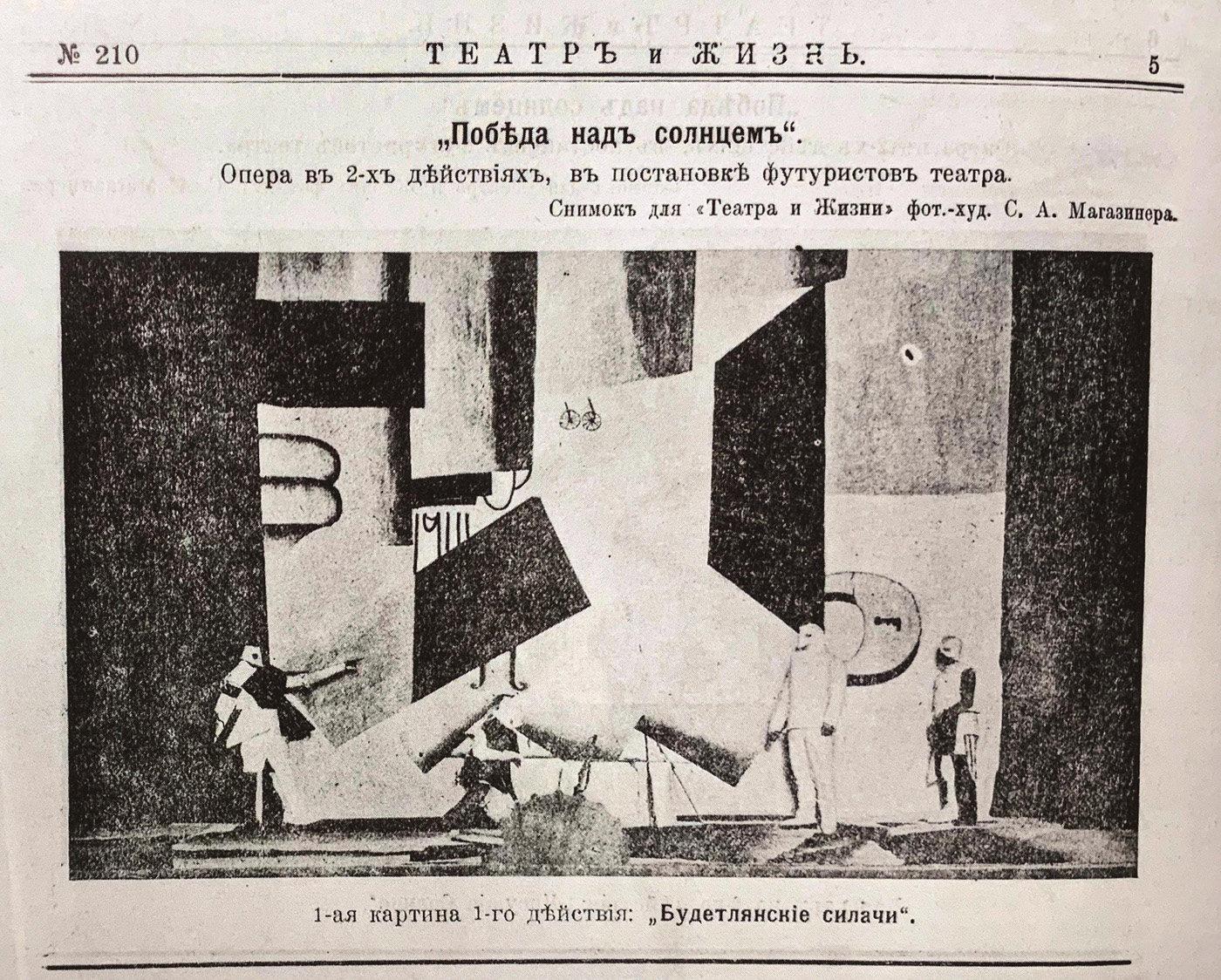

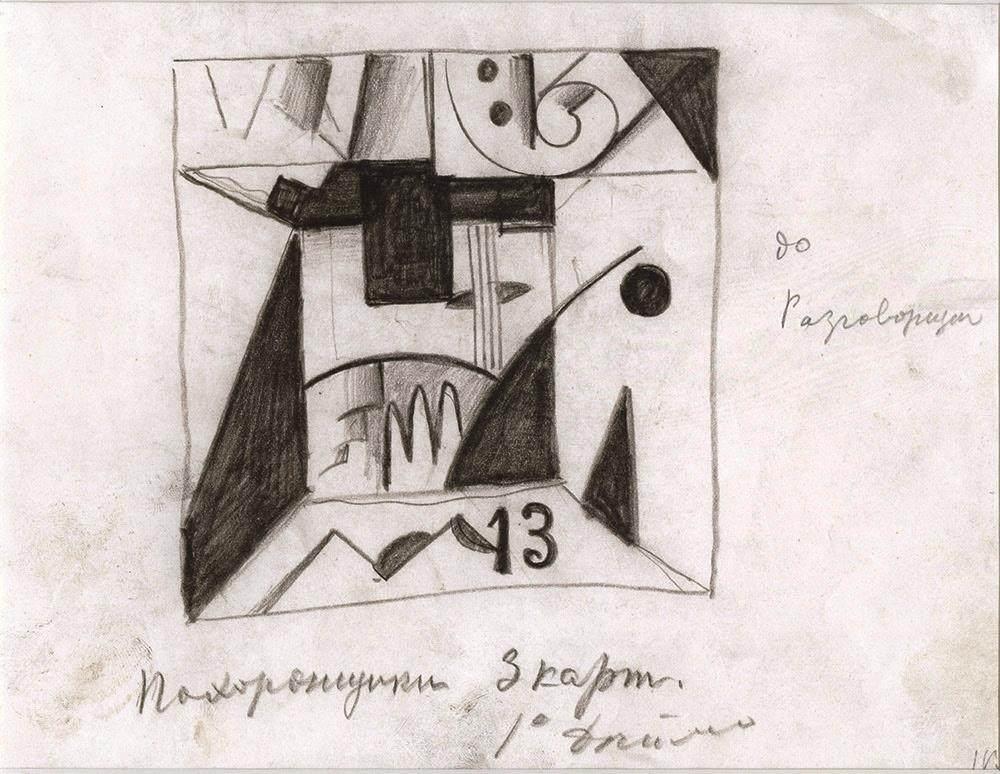

1.符号化的舞台形象

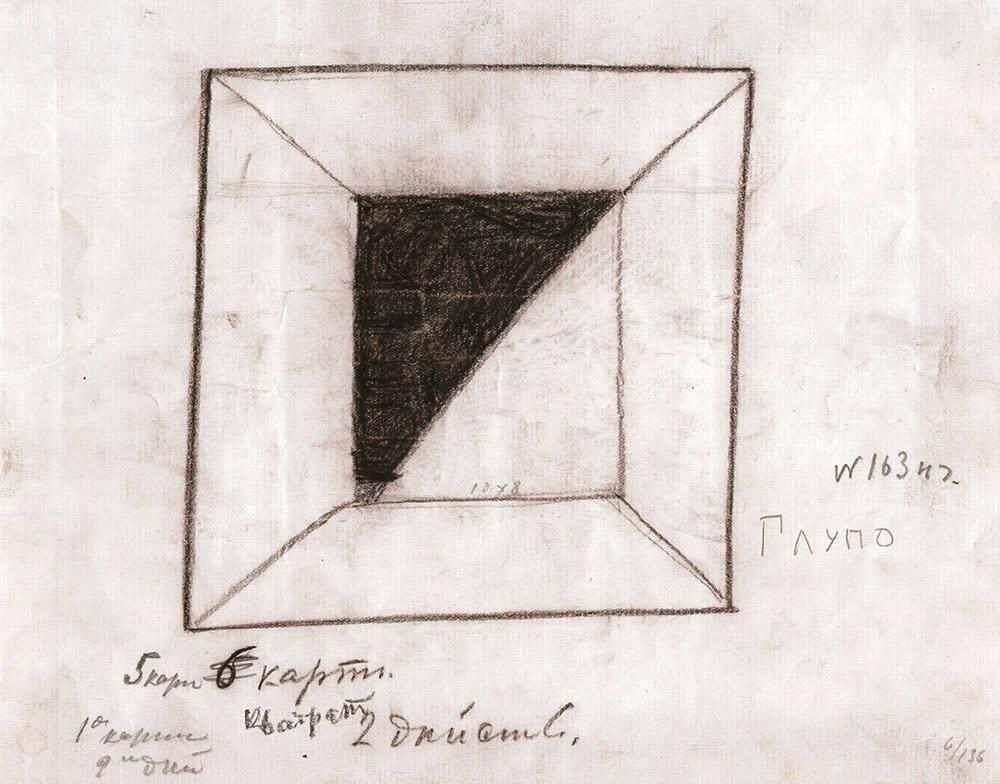

《征服太阳》的颠覆性贯穿舞台布景与服装设计。舞台服装改变“人体解剖学”地将“壮士们”完全包裹成为一个“机器人”,并覆上黑色方块或三角图形。马列维奇将视觉元素视为语言般的音符,并尽量精简这些形象趋于符号化,删去其与现实相联系的细节。舞台画幕中出现呈几何形的黑色图形,从马列维奇的草图中依稀可辨认它们是:楼梯、门、墙面、武器、建筑等。仔细分析每个场景的设计图,第一幕还可以看到画幕中有具象形象,转向第二幕的设计为“黑与白的对立切割”,走向全剧最强烈的冲突时——即“黑色方块”逐渐征服“白色太阳”。

对此,《俄罗斯与苏维埃剧场的传统与革新》认为,马列维奇在这部剧中,展现了一种“抽象”设计的雏形:马列维奇利用纯粹的几何形体绘制的舞台背景画幕,他著名的“黑方块”也第一次出现在画幕的草图中,旁边还有直线、曲线、音符、类似问号的符号。在他的作品中,没有上下文所指,也没有任何特定地点的暗示:在他的布景中,“地点”的概念被忽略了,剩下的只是一个为表演提供的沉闷的抽象背景。?这些由“白色的太阳,黑色的方块”演化的几何图形,象征的正是克鲁乔内提出的“超理性”,这部剧的设计出人意料地预示了马列维奇走向非具象形式的倾向。

马列维奇此前没有过做戏剧的经验基础,但他在绘画创作上的思考深度和此对立体主义到辐射主义的视觉探索,显然为这部剧提供了新思路。无论序曲演奏结束后,让舞台大幕“被撕成两半”(而非按照常规向两边打开)的剧本设定,还是舞台上强烈而夸张的几何形演员:身体由各种椎体构成,犹如机器人的盔甲,演员的脸部也套着面具仅留下嘴巴部分。演出中,“……聚光灯直接照向观众,这种炫目的景象使观众沸腾,他们叫嚣着‘快拿走这些光,太丢脸了!台下的学生则对这些人的嘲讽和嘘声表示抗议” 。?

这些强烈的视觉形式带来的冲击,并不仅仅显现于舞台造型的外部样式,而是预示了马列维奇将一种新的视觉方式带入了剧场,它与此时由莱昂·巴克斯特(Leon Bakst)、冈察洛娃等代表的强调象征性、民族色彩的表现风格,共同构成了两种不同的先锋舞台的路径,对19世纪以来的俄国舞台的传统进行了突破。《征服太阳》原本仅仅是先锋艺术家对舞台设计的一种实验性探索,但由于它的多次重演(并于半个世纪后在美国重新上演),掀起了美术史界的关注和热议。此时已是抽象主义先驱人物的马列维奇,也被置于美术史与戏剧史争论的焦点之中。引发争论的正是《征服太阳》舞台上那块黑色图形的画幕。

2.舞台与绘画的渊源

2015年,巴塞尔艺术展联合巴塞尔剧场上演了由斯塔斯·纳明剧院(Stas Namin Theatre)与圣彼得堡博物馆重新制作的《征服太阳》。沿用了马列维奇的服装设计,却将舞台布景完全更换成马列维奇的绘画《黑色方块》,甚至连它历经一整个世纪而产生的裂纹都完整地“再现”于舞台上。这并非马列维奇的原版设计,却将《征服太阳》与“至上主义”联系到一起,也显示出美术史学者们对戏剧历史的影响与重构。其实,早在1916年和1920年《征服太阳》复演时,已经引发了关于舞台上绘有黑色图形的画幕与“至上主义”之间的猜想。

“至上主义”可以说是横空出世。1915年12月,马列维奇在彼得格勒《最后的未来主义展览0.10》(The Last Futurism Exhibition 0.10)上发表了“至上主义宣言”,与此同时,展出了39幅“至上主义”绘画作品,这些画面中仅有少量的几何图形,其中的一幅作品《黑方块》高挂于展厅两墙相交之处——这通常是俄国家庭悬挂东正教圣像画的位置。?这批绘画作品,没有以往任何画派的痕迹,切断了观者试图以具象形式解读的可能性,令当时的评论家们感到错愕与不解。正因如此,寻找“至上主义“的来源成为美术史界津津乐道的趣事。

回溯马列维奇早期创作的题材与风格变化,可以从自然中找到这一转变的内在驱动。没有过多艺术学院背景的马列维奇,早期的创作题材来自他成长的乡村,如《游泳者》《澡堂中的足病诊疗师》等,它们在绘画形式上明显来自塞尚和高更在画面构图、边缘线和几何形态的处理,而且逐渐显现出马列维奇的另一个特点:缩短透视。他在“立体—未来主义”时期的作品《伐木工》《农民头像》《丰收》将所有形象转化为几何元素,画面中充满着矛盾的透视和光影关系,而从《农民女孩头像》已很难辨认具体的形象,由接近抽象的逻辑方法构成的画面,比分析立体主义似乎更甚之。?之后,他沉浸在综合立体主义之中,创作了《近卫军士兵》《站在广告立柱旁边的女士》等作品,空间完全被消解成平面,图像仅展示为外轮廓或局部。从塞尚到毕加索,马列维奇重新发现了自然和找到了消解自然的方式,其中展现出他对逻辑的严密性的强烈关注。

马列维奇从立体主义向非具象创作的转变另一个推动因素是辐射主义。1911年,他结识了俄国早期现代派辐射主义及两位代表人物冈察诺娃和拉里昂诺夫,他们对马列维奇的创作和社会活动产生了直接影响。他们推举马列维奇参加了以展现俄国本土先锋派艺术运动为目标的“驴尾巴”(1912)和“靶子”(1913)展览,一举成为先锋派的核心人物。辐射主义“摆脱现实形体、根据绘画规律存在和发展”的理念,也直接反映在马列维奇同期的绘画创作中。此间,他从意大利的未来主义中得到启示,将主题从乡村转向了机械与科技,为他探索更宏大的命题和走出具象形式提供了契机。

客观来说,马列维奇的绘画创作轨迹和参展活动都没有“至上主义”的迹象。1912年到1915年间,他活跃在立体-未来主义和辐射主义的展览上,甚至于1913年3月他还参加了《五号电车:第一届未来主义画展》(Tramway V: The First Futurist Exhibition of Paintings)。然而,一份21世纪初才发现的——未出版的一份《征服太阳》(Pobeda nadslontsem)手册——那是1915年5月筹划在第二轮演出中增补相关手稿出版,但最终并未印刷,其中确切收录有与《黑方块》等几幅至上主义作品完全相同的素描小稿。?这份文献受到广泛流传,因为马列维奇将绘制时间标注为1913年。这番行为,不仅默认了《黑方块》与《征服太阳》舞台设计之间的紧密关联,而且将“至上主义”的出现时间提早了两年。马列维奇甚至在1915年写给克鲁乔内的信中写道:“这些手稿对绘画将产生重大意义。这件在不知不觉中完成的作品,却结出了非凡的果实。”?

3.从舞台向空间展开

“至上主义”奠定了马列维奇在美术史上的地位。史论家阿森纳(H.H.Arnason)认为,20世纪的抽象有两个主要侧翼,一是康定斯基的抽象表现主义,一是马列维奇的几何抽象。?俄国艺术研究专家格雷也将马列维奇的至上主义,视为现代艺术中第一个系统的抽象画派。?很多学者笃定认为“至上主义”来源于马列维奇为《征服太阳》设计舞台期间。依据是马列维奇的原版舞台设计草图,尤其是第二幕第五场,被他们认为是“至上主义”的雏形,更有甚者认为可以作为“抽象主义”的起点。但是显而易见,这张舞台设计草图与《黑方块》并不相同,最主要的是区别是设计图带有明显的透视规则。

学者凯瑟琳(Catherine I. Kudriavtseva)在《马列维奇“黑方块”的创造过程》中用详尽的历史文献,试图佐证《黑色方块》与舞台画幕之间仍有所区别。?另一种相对中立的观点则认为,《黑色方块》可能来自对歌剧《征服太阳》主题创作精神的延伸。英国泰特美术馆的馆长阿契·博查德·休姆(Achim Borchardt-Hume)指出,“他(马列维奇)被这种新语言吸引,也被语言的实验精神所感染,因此以惊人的速度发明了一种完全由形状和颜色构成的新的绘画语言,他把这种语言称为至上主义。” ?

尽管《黑色方块》与《征服太阳》之间难以厘清。但是笔者发现,《征服太阳》在马列维奇的创作生涯中确实发挥了重要作用。这部演出使用过的主要道具如:刺刀、鱼、锯子和琴键等,此后几年间反复在马列维奇的绘画中出现,甚至连剧本里飞机坠落掉下的高脚轮桥段,也成为他经常使用的形象,如《M. V.马秋申肖像》《在莫斯科的英国人》等。更重要的是《征服太阳》实践了马列维奇在时间和空间上的探索,同时又从语言和哲学等方面给予他启发。如1919年展览马列维奇题写的序言谈道:“这个体系构建在时间和空间上;独立于任何美学概念的美、体验和情绪。准确说,它是一个具有哲学色彩的体系,用以认知我所构思的新作品。”?色彩的自然形态在马列维奇的绘画中一直占据着主导地位,而驱动他的这股能量来自宇宙的张力之间。

在理论著作《至上主义》中,马列维奇写道,“艺术家(画家)的创作不再局限于画布(图像平面),而是进入空间。”?再度观看《黑方块》中处于边缘的白色区域,便理解了马列维奇所言的“白色深渊”就是对空间的展开。而在《征服太阳》的舞台设计中,确实蕴含了与《黑色方块》本身所含的“矛盾的叙事冲突”?相类似的理念。而《黑色方块》存在的疑问,实际上是观看维度的单一化。至上主义的纯粹感觉及其摒弃具体形象的画面形式,从马列维奇的早期绘画经验来看,空间走向消亡;而从马列维奇创作戏剧舞台的时间过程来看,空间逐渐展开。

马列维奇在激烈的立体—未来主义的探索中,寻找新的突破口,戏剧创作的机遇作为一种传递新观点的表达媒介及时出现。他不仅打破了架上绘画的具象形式,而且在《征服太阳》的舞台上实验了他初步成型的设想。因此,《征服太阳》的舞台设计与《黑色方块》,是马列维奇最重要的新观念的一体两面。此后,他将创作转向建筑、工业设计等更多领域,持续扩展着至上主义在各个领域的影响力。

三、《征服太阳》的价值

著名的美术史家阿尔弗雷德·巴尔(Alfred H.Barr)评价马列维奇:“作为开拓者、理论家和美术家,他不仅影响了俄国大批的追随者,而且通过利西茨基和莫霍利·纳吉影响了中欧抽象美术的进程。他处在一个运动的中心,这个运动在战后从俄国向西传播,与荷兰风格派东进的影响混合在一起,改变了德国和欧洲不少地区的建筑、家具、印刷版式、商业美术的面貌。” ?

马列维奇的“至上主义”,改变了架上绘画的具象传统、对艺术观念和审美习惯提出挑战,对包豪斯设计、国际风格的建筑以及极少主义的产生有着重要影响。以俄罗斯先锋派艺术家为开端,催生了现代画派艺术家与其他领域的广泛合作,如建筑、工业、戏剧等多方面的相互影响与启发。这股激进的、交融的跨界热潮直至今天仍然在不断促进各领域推陈出新,与此同时,跨界合作更深层的目的——推翻陈旧的、建立新的审美价值的愿望,还将持续吸引着今天及未来的艺术家们。

《征服太阳》作为一部未来主义歌剧作品,也可视作一次实验性的艺术舞台,它受到的关注与激起的广泛探讨,是包括马列维奇在内的俄罗斯先锋派艺术家,奉行用艺术改良社会的积极主张,利用公共空间广泛传播艺术观点的一次成功的实验。剧院既是面向大众的公共空间,又得以成为艺术观念的媒介载体,为艺术家表达前瞻性、创新型的想法提供了平台。现代艺术思潮下,艺术家热衷参与戏剧舞台设计和服装设计的跨界创作,为此后新的艺术取向和舞台风貌提供了基础,是欧洲“现代主义运动”的重要部分。这对于形成一种真正的新的设计美学具有重要意义,甚至对欧洲舞台设计都产生了很大影响?。

《征服太阳》的舞台设计引发的持续探讨与追问,恰证明了“剧院作为艺术实验的温床,催生出艺术史上一个里程碑式的事件”?。《征服太阳》的创作处于俄国戏剧和社会变革的转折点上。在随后发生的俄国社会革命和第一次世界大战爆发以后,佳吉列夫带着俄国芭蕾舞团走向巴黎、掀起了整个欧洲舞台的现代主义风潮,而梅耶荷德也使构成主义戏剧闻名世界。俄国先锋派艺术家们的社会革命,以马列维奇所设计的《征服太阳》为代表的此类实验性戏剧作品,是先锋派艺术家在这场革新中的一个侧影,也是整个文艺思潮的缩影。

(作者单位:北京服装学院时尚传播学院)

① 引自:邓菡彬,曾不容:《当代表演艺术的发生:1920年代到现在》,北京:北京大学出版社2016年版,第10页. 转自:Roselee Goldburg. Performance Art: From Futurism to the Present. New York: H. N. Abrams, 1988.

② 陈世雄:《现代欧美戏剧史》,北京:文化艺术出版社2010年版,第490-491页。

③ 作者注:意大利的未来主义戏剧早期一直处于松散的酒馆节目,1915年到1916年才逐渐形成短剧,直到1917年俄罗斯芭蕾舞团抵达巴黎后,才开始有完整的演出。因此《征服太阳》被认为是第一部公演的未来主义歌剧演出。

④ 张建华,王琮琥编:《20世纪俄罗斯文学:思潮与流派(宣言篇)》,北京:外语教学与研究出版社2015年版,第83-95页。

⑤ Denise Wendel-Poray: Painting the Stage, Artists as Stage Designers, SKIRA, 2019, p.87.

⑥ ЕвгенийКовтун: ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ — НАЧАЛО СУПРЕМАТИЗМА, Нашенаследие, No.2, 1989.

⑦ John E. Bowlt, Nikita D. Lobanov-Rostovsky, Nina Lobanov-Rostovsky: Masterpieces of Russian Stage Design 1880-1930. ACC Publishing Group, 2012, p.180.

⑧ Aleksandra Shatskikh. Malevich: The Cosmos and the Canvas. Tate Etc. Summer, 2014 pp.78-87.

⑨ John E. Bowlt, Nikita D. Lobanov-Rostovsky, Nina Lobanov-Rostovsky: Masterpieces of Russian Stage Design 1880-1930. ACC Publishing Group, 2012, pp.178-180.

⑩ Andrei Nakov: Malevich: Painting the Abosolute, Lund Humphries Publishers, 2010, pp.310-313.

John E. Bowlt, Nikita D. Lobanov-Rostovsky, Nina Lobanov-Rostovsky: Masterpieces of Russian Stage Design 1880-1930. ACC Publishing Group, 2012, p.186.

Andrei Nakov:Malevich: Painting the Abosolute, Lund Humphries Publishers, 2010, p.335.

Russian and Soviet Theatre tradition and the Avant-garde, Roxane Permar, Konstantin Rudnitsky, Thames & Hudson, 1988.pp.11-12.

ЕвгенийКовтун: ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ? — НАЧАЛО СУПРЕМАТИЗМА, Нашенаследие, No.2, 1989.

马列维奇:《非具象世界》,张含译,北京:中国建筑工业出版社2017年版,第7页

卡米拉·格雷:《俄国实验艺术(1863-1922)》,徐辛未译,杭州:浙江人民美术出版社2019年版,第147-155页

John E Bowlt (editor): Russian Avant-Garde Theatre: War, Revolution & Design. London: Nick Hern Books, 2014, p.262.

N. Khardzhiev: Letter from Kazimir Malevich to Alexei Kruchenykh dated 27 May, 1915. K istoriirusskogoavangarda. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1976, p.95.

H. H.阿纳森:《西方现代艺术史》,邹德侬、巴竹师、刘珽译,天津:天津美术出版社1999年版,第218页。

卡米拉·格雷:《俄国实验艺术(1863—1922)》,徐辛未译,杭州:浙江人民美术出版社2019年版,第101页。

Catherine I. Kudriavtseva: Making of Kazimir Malevichs “Black Square”. University of Southern California. 2010, pp.66-70.

Five ways to look at Malevichs Black Square, https://www.tate.org.uk/art/artists/kazimir-malevich-1561/five-ways-look-malevichsblack-square

AleksandraShatskikh: Malevich: The Cosmos and the Canvas.Tate Etc. Summer, 2014, pp.78-87.

马列维奇:《非具象世界》,张含译,北京:中国建筑工业出版社2017年版,第116页。

Catherine I. Kudriavtseva: Making of Kazimir Malevichs “Black Square”. University of Southern California. 2010, p.64.

Alfred H Barr: Cubism and Abstract Art, Belknap Press, 1936, p.126.

奥斯卡.G.布罗凯特,富兰克林.J.希尔蒂:《世界戏剧史》,周靖波译,上海三联书店出版社2015年版,第532页。

Denise Wendel-Poray: Painting the Stage, Artists as Stage Designers. SKIRA, 2019, p.87.