“照常进行”策展手记(下)

2024-06-30蔡萌

手 记

2022年9月,我们第一次拜访广爷,就确定了展览的方向:不做“回顾展”,而是做一个“近作展”。以至于我后来做展览预算时,随手在“项目名称”一栏填上了“广军:KEEP WORKING”。

开展前,可能是为了给我们卸包袱,广爷跟我们说:“这个展览无非是论资排辈儿,如今轮到我了,你们把展览做成什么样儿,我都能接受。”这句话带给我们的感受是“零压力”;转念一想:广爷对这个展其实是“零期待”;再一转念:我们为什么对很多东西一定要有“期待”?其实都是执念作怪。过去3年,我们发现很多付出巨大努力做出来的展览,由于疫情防控,变得毫无影响力;因此,我们对展览的时机把握十分谨慎。也因此,展览开展时间一拖再拖,直接拖到了2023年11月。而在此前4个月,广爷的老师黄永玉去世,这个广爷期待给黄老师“汇报”的展览,不得不因此留下了遗憾①。

2023年9月7日,是时隔一年之后,我们第二次拜访广爷的日子。在这过去的一年中,我几乎只在春节发过拜年短信给他,除此之外,未敢打扰。这次我们来到的是他在怀柔山中的小院儿,推门而入,一片秋色宜人、岁月静好之感。突然发现,过去的一年中,广爷在家画了一批大画。这些画基本由木板丙烯稍加一点木刻构成,品位极好、格调高级、极具张力。此外,还有几件小幅油画、瓷器,以及随手涂鸦的葫芦、酒瓶、纸箱等小品类作品,大都松弛、幽默,状态极佳。看得我们兴奋不已,暗自窃喜,展览有底了。

11月6日,再次来到广爷在城里的家,这次我们终于看全了所有展品。其中大量是最近几年广爷积累的速写、创作草图、版画、水墨、水彩、色粉、拼贴等,品类非常丰富,如此近距离看画,真是过瘾。透过这次观察,我们忽然发现,他创作背后的严谨和一丝不苟,却总能在创作前出手的一刹那,松一下、欠一点,分寸拿捏得十分恰到好处。真心不知道他是如何做到的,但我们学到了。回来的路上,我跟孙华开玩笑说:广爷的创作属于那种“非常严肃的不严肃,非常正经的不正经”,咱们展览也得这样搞。

11月7日,5点半“下班”后,意犹未尽,我和孙华潜入版画系,把工作室探访了一遍,看到很多有趣的材料、设备,以及状态。对我们启发很大。

11月8日,我和孙华开始在美术馆四处乱转,并在报告厅、地下库房、设备间等地发现了成堆的老画框、旧沙发、木质楼梯踏步、竹席、航空箱、公教活动多用途组合桌椅。我们在见到它们的那一刻,只是觉得它们有点儿旧旧的,没有过多设计,气质很好,也很朴实。于是,喊来工人,先抬进展厅再说。

那些老美院的旧家具,柜子、箱子、椅子、屏风,绝大部分是在教具组库房里发现的。11月10日,经一位对美院相当了解的同事指引,我们找到教具组负责人,打开了教具组库房。展现在我们眼前的一切,把我们震了,仿佛一个“老美院”被封在了里面。仿佛它们在召唤着:带我们出去!给你们惊喜!抬进展厅,做过保洁,这些落满灰尘的老家具,神采奕奕起来。

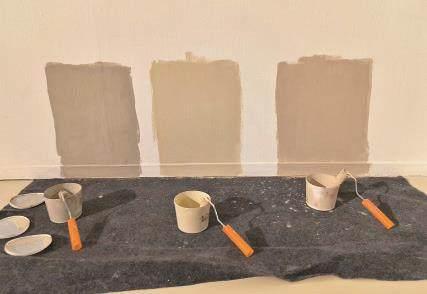

在布展的半个月过程中,耗费时间与精力最多的,其实是装裱。我们发现,广爷的作品只要稍微“端着”,或者呈现得“正式”一点,他的独特气质就会被压制。所以,我们这次采取了一种非常疯狂的做法,那就是每件作品采用一种装裱方式,作品的呈现角度、布展方式,都必须仔细判断,一式一样,件件不同。而那些放在美术馆地下库房几十年的老画框,当我们上手保洁的时候就会发觉,经过时间和岁月的洗礼,它们都有了个性,看似表面一样,但实则个性鲜明。有些画框需要改颜色,涂料、丙烯色、美纹纸、布基胶带、滚子、刷子,一顿操作之后,似有神来之笔。

这次布展的“创作”过程,必须仔细判断每一幅画的颜色、气质、质感、比例关系和尺度感,要与我们整理出来的这些老画框咬合在一起;然后,将这些装裱好的作品,与展具(画车、画架、老家具等)咬合在一起,形成一种新的装置;最后,再将这些装置与展厅空间咬合在一起、生长在一起。跳出来看,与其说是“咬合”,不如说是“召唤”,仿佛空间在召唤着这些作品和装置,去到它们各自该去的位置。

2017年,中央美术学院美术馆进行过一次整体改造。此次改造将3B展厅原来雪白的天光膜,换成了一种透光率不是很高的膜,随着这款膜的老化,展厅光线逐渐昏沉。由此带来的是:不断增加的各种射灯,布满船底。此外,展厅地面的自流平地坪,经过改造重铺之后,也不如之前的地面颜色洁白。进场布展的第一天,我们就安排施工方,将展厅里之前展览搭建的展墙全部拆除,彻底“清场”②。然后,将四周留下的展墙,刷成跟展厅地面颜色十分接近的涂料。再然后,将展厅顶部所有灯具拆下,此谓“清顶”。6年过去,地面和天光膜一起老化,在天地共同作用下,整个展厅生发出一种特殊的暖色调,有种“沙尘暴感”。

印象中,我上次在3B展厅策展,还是在2016年的“罗杰·拜伦:荒诞剧场”。那次是我跟孙华的首度合作,为了突出“荒诞感”,我们在展厅地面铺设了四种不同脚感的材料,效果很好。为此,这回我们在展厅中央铺设了一块接近300平方米、不规则圆形的驼色地毯,为增加脚感,地毯下铺一层3厘米厚的EPE泡沫板。原始想法是:供小朋友们在上面打滚儿,供大人躺在上面“晒天光”③。

在我跟孙华对光的认知里,天光是所有光源中最高级的光④。然而,隆冬时节,夜长昼短,每天一到下午3点半之后,展厅的光照度就开始迅速衰减。此时展厅的气氛会变得非常特殊,所有作品的画面开始变得看不清细节,只能感受一种展厅里的昏暗氛围,仿佛有种“阴翳礼赞感”⑤。孙华跟我说:好像美院之前还没有过这种黑着看展的案例,黑就黑,就这么展了。我秒同意。为了怕被观众投诉,我们写了一则“观展须知”,放在展厅的两个出入口处,好像时刻提醒着大家:看展,得选时辰。

一番操作下来,你可以想象,一个十分整体的空间基底出现了。

开展后的某一天,一位艺术家朋友在展厅里跟我们讲:表面上看这个展览,既没有主入口,也没有观展流线,作品布置松散,但其中却隐藏着一个“同心圆结构”。我们瞪大眼睛,洗耳恭听。他继续说:观众会绕着圈从外围,一圈一圈往中心转,直至转到场地中央地毯上,低头看着平铺在地毯上面的,且同样围成一大圈的创作草图,从而勾连起刚刚看过的、散落在外围的这些创作之间的视觉关联,进而把观众的思绪和视线,收得越来越紧。她的这个说法,很专业,有道理。但是,对我们而言,完全是无意识做出来的。

另一个无意识做出来的,是展场的声音系统。一位做音乐的朋友在展厅跟我们交流时说:展厅有三个视频,每个视频都有声音发出,它们交织在一起,把观众催眠,并将其缠绕在展厅里。一个是广爷刻木板的那段视频中发出的沙沙声;另一个是广爷遛狗时,偶尔传出的两声狗叫声;更重要的是广爷即兴演奏的一曲悠扬的口琴声。此曲节奏舒缓,有种说不出来的孤独感。用这位朋友的评价是:十分高级,暴露出广爷的音乐修养。布展期间,我们就是每天听着这曲音乐,有条不紊地进行。当时,大家有个共同的感受,就是这支曲子十分“洗脑”,每天晚上回家后,耳畔依然萦绕着这曲琴声。写到此处,我忽然意识到,其实我们是先于观众被催眠了,哈哈!然后,我们又是在这种“被催眠”的状态下,判断展厅里的所有视觉关系的。

展厅里的光环境和声音系统,会让进入其中的观众调整出一种舒缓的节奏,沉浸在一种非常特殊的关系场域内,不断发现展览中能够触碰他们各自内心深处的丰富细节。因此,这个展览无须“导览”,我相信每个人都有自己的眼睛和心灵,凭借着它们在展览里探索、发现、体验。在这个过程中,有的人开心,有的人伤感,有的人孤独,有的人哭泣,也有人无感。当然,我也经常看见有观众在展厅的中央地毯的沙发上、椅子上睡着了,这个展真的很好睡。

还有很多人夸展览里的绿植。最初提出放绿植在展厅里,是广爷和师母的提议。开展前两天,他们提出可放一到两株点缀一下。开展之后的第二天,我跟孙华看着展厅状态,商量了一下,感觉可以买个四五株。然而,当我走进花卉市场,便开始兴奋起来,越转越开心,一连转了三圈。最终,大大小小、高高低低,选了九株。三下五除二,统统拉到美术馆再说。绿植的出现,让展厅顿时出现生气,而且同样有种说不出的高级感。选绿植的判断标准其实很简单,就是在展览面貌初现之时,顺着展览气质找。在我眼里,唯一标准就是:绿植的叶子必须向上,不要耷拉脑袋;既要耿直,又要刚正不阿。

在过去的一个多月的展览过程中,我们逐渐发觉广爷不仅是个会讲故事的人,他本人还是个有故事的人,但我们对他的过去没兴趣。展览只问当下,不问过去,以至于我们直到现在都没有整理出一份广爷的艺术履历。我坚信广爷今天这种活出来的状态,才是对我们对当下最有启发的部分,也是策展过程中最大的难点⑥。换言之,如何把广爷当下的这种艺术和生命状态,通过展览呈现出来,从而带给观众更多的启发?如何在这个充满焦虑、迷失和茫然的时代,透过广爷的展览,给大家一个抓手?所有这些疑问,不断拷问着我们。很多时候,可能思考过多甚至过度思考,未必深刻,反而视觉经验的本能和直觉,往往会带着我们走入更深一层。

至于为什么很多观众会被这个展览感动,甚至跑来美术馆二刷、三刷,其中的原因非常复杂,它可能跟作品本身、纪录片、活动影像、天光、声音、绿植、旧家具、老画框、柔软的地毯等因素有关。也许正是在这些因素的共同作用下,观众在展览里跟随着内心的节奏,仿佛在一个大客厅或大画室中漫步。而这个“状态”带给观众最直观的感觉是:松弛感。

没错,透过我们的观察,在广爷作品里和他的日常生活中,确实看到了一种散淡、洒脱、闲适、涵容的状态。如果说,1985年广爷的《采莲图》是他创作轨迹的转折点的话;那么,此前与此后的变化,就好比一个年轻人打游戏,开始的时候不断买装备武装自己,今天买个头盔,明天买副铠甲,后天再买把斧子。从美院附中、本科、研究生、留校一路走来的广爷,在1985年突然想法变了,他开始不断将之前自己武装起来的“装备”扔掉,像剥洋葱一样层层剥掉,最后只留下一根“小竹棍儿”,直至见本性、见本心、见自己。他很早就开始进入“躲进小楼成一统”的状态,这个过程,他用了30多年。而代价是:他仅在美院和版画界颇具影响,稍一出圈,便几乎无人知晓。用他自己的话来讲:我特别不喜欢被归堆儿。

广爷的创作环境没有“工作室”的概念,他的两处工作室跟日常家居空间融为一体,以至于我曾一度想将展览主题命名为“广军:在家画画”。在开展前,为数不多的跟广爷接触过程中,我们无非就是去他家看看作品,喝喝茶、聊聊天,听他讲讲故事,再听师母抚琴一曲,仿佛每次都会被他们的状态“传染”,每见一次,就会莫名开心几天。真的很疗愈。可能就是他把艺术从高高在上的神坛拉了下来,拉到跟生活平等的位置,不装、不霸、不唬人。

之前我和孙华每次做这种老先生展时,都会默默思考一种参照关系,会偷偷问自己一个问题:如果你是他,你会愿意成为他那样的艺术家吗?我的回答都是:不会。然而这次做广爷的展览,我想说:会。

通过这次策展经历,我们从广爷身上学到了很多。他既让我们看到了一位85岁高龄的老艺术家展现出的朝气蓬勃的创造力;也看到了一种无比松弛、模糊了生活与艺术边界的生命状态。艺术可以膜拜,但未必一定要膜拜,展览也如此。带着大家一起开心、放松,不香吗?也许正因如此,每逢周末,展厅就会涌入大量小朋友,展场秒变“大型少儿绘画写生、创作现场”,甚至很多有过绘画经验的成年人,也会手痒。

疫情期间,反复读了几遍《杜尚访谈录》,深感艺术既不是教出来的,也不是学出来的,而是活出来的,它跟看书一样,是一辈子的事儿。没错,广爷的艺术就是“活出来的艺术”。因此,这个展览,既不是研究展也不是回顾展,更不是常规的老先生展,而是一个艺术状态展。

前阵子偶然听说“小红书”上有很多对这个展览的评价⑦,于是,赶忙下载了应用。搜索这个展览名称,打开一看,哇!各种现场图集、视频、同期声、画外音评论解读,精彩纷呈。偶然发现一条有趣的评价,说:“国内八大美院经常要争一争座次。看了广军的画展,央美有这等扫地僧一样的人物,我劝大家都歇了吧。”

确实,今天论硬件、论投入,央美在八大美院中并无太大优势;于我而言,座次关系,也没那么重要。然而,细细想来,为什么央美仍能笑傲江湖、独步天下,因素很多,其中之一,就是有类似广爷这般的“爷”的存在,平地拔起一口气来,咝——!直接冲破八大美院的天花板。

“小红书”看多了,会发现很多评论往往流于表面。“双十二”那天,在美术馆碰见邱志杰老师,闲聊到开展当天的“翻车现场”时,我半开玩笑地说了句:没有开不了的展。邱老师答曰:只有安放不了的内心。

附:

1月2日,师母来到美术馆,又送来一份作品捐赠意向书。要知道为这个展览,广爷已经捐赠了50幅版画,然而,在这份补充的捐赠里,他捐出了为1988年油画人体艺术大展创作的6件作品,而这其中就有那幅在“八五”新潮美术运动到“八九现代艺术大展”中间,具有节点性的作品《终极的价值》。广爷的这一举动,再一次把我“整不会了”。

注释:

① 详见展览“前言”。

② 这个展览没有什么搭建,我们把预算更多花在了玻璃上,几乎所有作品都用的是进口低反射玻璃。这对拍照十分的友好。

③ 后来,地毯上出现的大量创作草图,实际上是开展后第二天,我们继续布展,为了选画,我们将大量草图、速写铺在地毯中央区域,并用安全绳围成一个大圈。随着观众进场,参观我们表演“布展”,布着布着,我就发现,有很多观众就绕着圈,围着看地面上的这些草图、速写。我突然觉得这感觉挺棒的,于是喊来孙华,一起判断了一下。于是,我们当即决定,将这些画做点删减,摆出一个关系,再配一些低反射玻璃,直接盖上,就这么展了。

④ 它会形成漫反射,仿佛均匀地加了一层滤镜,且同样对拍照非常友好。我能想到的,是休斯敦的“罗斯科教堂”。

⑤ 来自日本著名美学家、艺术家、作家、导演谷崎润一郎著作《阴翳礼赞》,懂的都懂。

⑥ 我们希望,那些不了解广爷的人看过展览后,会觉得这是一个年轻艺术家的展览。

⑦ 由于这个展览没有开幕式,我们就没有邀请媒体。而这个展览之所以能够形成影响力规模,很大程度上,依靠的是自媒体。

注:蔡萌,中央美术学院教授,研究员,策展人。

责任编辑:孟 尧 姜 姝