长城色彩折射的建造技艺、管理制度与民族智慧

2024-06-24李哲张梦迪伍小敏拓晓龙李严

李哲 张梦迪 伍小敏 拓晓龙 李严

关键词:长城;建筑色彩;色彩地图;人工智能;地域性材料

一、研究背景及问题

(一)长城色彩认知现状

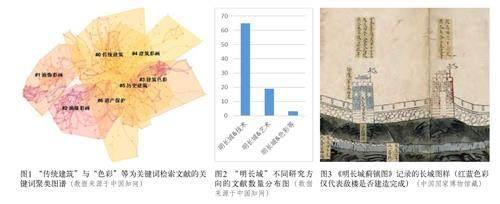

色彩是建筑领域中一个重要的视觉表达因子,可直接反映民族的文化内涵和艺术情感。首次视物,人类80%的注意力会被其色彩所吸引,因此色彩也被称为人类的第一“视觉”[1]。中国传统建筑格外重视色彩的表达艺术,以“传统建筑、历史建筑、古建筑”和“色彩、颜色、色调”等关键词为主题在中国知网上检索,可得到1800余条文献。使用CiteSpace进行关键词聚类分析可知,彩画[2]、油漆色彩、历史建筑色彩[3]等是当前传统建筑色彩研究的重点(图1)。将前者检索词换成“长城”则仅得到3条文献,且并非讨论长城本身的色彩。

“长城灰”作为冬、夏北京奥运会色彩符号之一,折射出的是公众视野下长城本体材料色彩的单调;景区展示和旅游宣传通常借用光线色温变化或周围自然景观色彩来丰富长城色彩的表达。古代城池遗产亦是如此,城墙墙体多为青砖,色彩组成单一,只能作为“灰色背景板”,依托多种植物营造富彩环境。如南京明城墙,多以城墙灰为底色,探讨植物等环境景观色彩搭配方式[4]。

与古代城池不同的是,长城跨越中国北方广大地理范围、使用的地域性材料种类多样,各地石料的天然色彩差异显著,如此不应该只有“长城灰”一种色调;况且即使建造之初表面装饰如抹灰也很难保存下来并构成景观要素。目前仅在敦煌马圈湾汉长城烽燧考古中发现极少量白、红、蓝粉刷颜色[5],绝大多数长城为清水墙无饰面。

综上,本文以石料色彩调查为突破口,以保存状况最好的明长城为对象,进行长城全线的色彩调查与统计量化。

(二)长城色彩相关研究及问题

1.长城色彩及材料研究现状

对长城的研究主要是从防御体系、军事工程、建造技术等历史文化科学价值入手,对其艺术价值则主要是对石刻样式[6]、砖雕、碑刻风格[7],或边堡壁画的研究[8],对长城本体的艺术,尤其色彩艺术很少涉及。

针对长城石质材料的调查大多限于地质视角对成分的分析,如《长城志》中总结的砂岩质和青石质[9],薛程认为历代石砌长城主要由花岗岩、石灰岩、砂岩、页岩和板岩组成[10]。对于石材色彩,仅有针对局部区段的研究,如对抚宁地区单个空心敌楼的红色花岗岩条石描述性记录[11]、秦皇岛红山采石场与重峪口长城石材之间的关联[12],缺少明长城全线色彩统计与内涵价值挖掘。

2.长城色彩研究的瓶颈

综合相关文献,发现明长城色彩特征尚待挖掘的主要原因:

(1)历史文献记录不全。古籍、舆图中对于长城建造形制的记载多是对其功能尺寸的描述。《明长城蓟镇图》仅有底部条石基础、中间砖块砌筑、顶部铺房的图样记录(图3),并未记录色彩。《边城御虏图说》有记录长城上青色砖墙和红色箭窗,但缺少各个细部的色彩组成和全线大范围的记录结果。

(2)实测数据匮乏。明长城人工墙体6259.6千米,要形成全线的量化统计,需要全线连续实拍图像作为支撑,这是难以量化全线色彩的数据瓶颈。

为此,本文借助无人机和图像类人工智能手段,建立了一种图像采集和主色调自动提取的方法,解决崎岖地形下长城图像数据获取和海量图像的信息挖掘问题;并对明长城全线开展调查,获取全线色彩分布情况并尝试归纳基于色彩的石料搭配使用方式;基于材料成分还原选料、运料的历史场景;结合史料挖掘长城工程质量标准与建设意图。

二、明长城全线图像采集及色彩统计方法

(一)明长城全线图像与三维数据库

使用无人机沿长城线逐段超低空慢速飞行(约15~25公里/小时),在30~50米相对高度从长城顶部及内侧、外侧三个方向拍摄,获得重叠率不低于70%的连续高清图像集(分辨率为厘米级),再利用摄影测量软件将图像转化为三维数据,实现墙体(包括楼、台)本身与内、外侧微地形的三维测量;在此基础上,引入人工智能技术实现对海量图像的智能目标识别、筛选、分类、检索。目前已覆盖约5500公里主要墙体遗存段,200万张照片总存储容量约15TB,明长城墙体保存相对完整的区段目前均已纳入覆盖范围。

(二)色彩自动提取方法

目前在计算机图像领域,通常使用K-means聚类算法批量提取整幅图像的主色调,用以快速统计某一地区的建筑色彩[13]。但该方法无法区分建筑与环境、材料与材料间的色彩差异,因而本文借助深度学习中的语义分割算法,尝试划分明长城上不同材质区域,实现针对性提取主色调任务。

首先,需要建立长城上不同材质的语义分割模型。本文随机选取了350张含有长城空心敌楼及墙体的图像,用LabelMe②软件标记出不同材料的位置,再使用平移、左右翻转、对比度亮度随机调整等方法,将图像扩充至5~6倍,用改进的MaskR-CNN网络架构③,选取ResNet50为网络骨干,在4个GPU(NVIDIA 2080Ti)上进行了80个epoch训练,最终得到了精度(AP)为82%的模型,过滤周边环境的同时实现对长城图像按材质划分。

之后,基于材质分割结果,再用K-means算法提取出不同区域的主色调。下面以条石为例进行说明,将分割出来条石图像的颜色空间由RGB格式转换成HSV格式④,然后用K-means算法提取出色彩聚类中心,即为该条石的主色调(图4)。该方法还可以提取出砖、毛石等的主色调。

用该方法对全线图像处理,并关联无人机拍摄图像时写入的经纬度信息,可得到明长城全线色彩分布概貌(图5),为获取更为精准的色彩统计结果,还需要二次采集图像并校色处理。

(三)对重点地段二次采集图像数据

从全线色彩分布图中选取具有代表性的色彩段,采用精细化摄影测量进行二次调研测绘。对于人员可以直接到达的位置,可以手持校色板、用无人机拍摄;对于人员难以直接到达的崎岖地段,借用无人机悬挂校色板并多机互拍,实现免攀爬张贴校色板并采集图像。经内业校色处理后得到消减日光色温干扰的图像。

三、明长城全线色彩调查结果

(一)全线色彩分布结果

从全线色彩分布图可看出:长城大多数区段色彩微差,但在石砌长城区段(包括上砖下石的砖墙段)色彩是很丰富的,在河北、北京、甘肃地区尤其富彩。此外,敌楼与墙体作为长城的最主要建筑物,两者相比墙体的石材色彩更丰富,而空心敌楼的石材色彩更统一。

(二)典型色彩搭配方式结果

针对全线最富彩的墙体段和敌楼建筑,呈现带有校色处理的二次精细采集成果。按照不同色彩搭配方式可分为以下四个大类(图6):

(1)单色搭配

单色除运用在某一建筑条石基础外,还会通体砌筑单色条石;或所有石质元素(基础与细部构件)、或敌楼与墙体使用同一种颜色。刘家口段长城还存在几座敌台连续使用同质同色的条石基础。

(2)双色搭配

双色搭配常见的为红白或黄白组合。搭配方式可分三种:相邻单体建筑之间异色(比如马面和敌楼异色),墙体与敌楼异色;单体建筑表现垂直方向上,条石基础以上的石质构件色彩统一,与基础异色;水平方向上条石基础内外异色,形成围合感。

(3)多色搭配

多色搭配中较常见的为“虎皮墙”形式,比如北京石匣镇西侧条石拼花的敌楼及墙体基础,甘肃段多种深色毛石砌筑的彩色墙体。全线唯一的多色特例是河北抚平平顶峪村3号敌台,条石基础为深蓝灰—粉红—蓝灰—白的四色搭配,其中以蓝灰色作为主色,形成叠色(图7)。

(4)饱和度褪晕

饱和度褪晕其实是多色搭配的一种特殊形式。在不同种类色彩石料的交接点上,若采用生硬分界、色彩突兀转折,则表观效果折扣。于是有些区段的工匠会采用“褪晕”的做法,将两种色彩的石料通过逐块筛选、逐渐过渡的办法,达到非常自然的色彩交接效果。例如平顶峪长城墙体砌筑,就是将原本红、蓝色彩饱和的石材组合鲜艳墙体,通过逐渐使用较为不饱和的红、蓝石块,过渡到暖灰色单一石墙,达到有序过渡的褪晕效果,在暖灰色墙体段则没有一块红/蓝饱和石料。如果在建造之初没有特意做过材料色彩筛选,很难达到此种统一的色彩秩序,体现了古人在营造长城时对彩色石材的娴熟选用以及细腻处理。

四、明长城建筑色彩成因与色彩搭配方式蕴含的价值

(一)地域性材料赋存奠定彩色长城资源基础

传统建筑多为就地取材。长城横跨整个中国北方的广袤国土,研究长城石料色彩也是对各地岩石丰富种类的揭示。通过将富彩石材样本加工成厚0.3毫米的透光切片并在电子显微镜下观察(图8),可以确定石材的种类、晶体结构等信息。发现越是“富彩”段的长城使用的石材种类也更多,均涵盖了沉积岩、岩浆岩、变质岩三大岩石类型,折射出所在地区的丰富地质运动。最为富彩的平顶峪长城就得益于秦皇岛柳江盆地远古时曾发生的大规模岩浆侵入活动[14]。

进一步分类统计可知,空心敌楼的石墙裙多使用色调一致且均为细粒等粒结构的沉积岩;杂色拼花的墙体上多使用斑状非等粒结构的岩浆岩。由于后者内部缝隙大,加工过程易崩解,且前者细粒等粒结构强度也高于后者[15],外观也更细腻,因而推测古人已掌握了材料物性,并有意识筛选高质量沉积岩精细加工为条石,应用于造型更复杂、要求更高的敌楼,将不易加工的石材粗制为毛石应用于拼花墙体。

从成色原因看,石料色彩与不同金属离子价态及含量具有耦合关系。通过将富彩石材样本研磨成粉末并做X射线光谱分析,鉴别其中的显色成分,例如最为多见的深红色敌楼石材为砂质白云岩,因含赤铁矿而显深红色;浅肉红色的石材为含钾长石的长石砂岩;白色、灰色、蓝灰色敌楼所用石材皆为石灰岩,因含有不同程度的白云石(含钙镁)、石墨(含碳)等而明暗不同(图9)。

(二)历史学角度下的彩色长城成因

1.边墙等级标准奠定彩色墙体基础

根据长城碑刻记载[16],明朝将墙体分列三等:一等以方整条石为基础,墙内外两侧用砖或条石砌筑;二等外侧用砖或条石砌筑,内侧用毛石砌筑虎皮石墙面;三等内外两侧均用毛石砌筑虎皮石墙面。严格的分级标准,明确条石、毛石的使用场合,进而形成了彩色斑斓的“虎皮墙”和色彩统一、尺度规整的条石段墙体。

随着长城全线图像采集从明代扩展到汉代、北朝、唐代等更多朝代,从明长城沿线外延到远及新疆、内蒙古等地,各朝代长城越来越多的杂色拼花“虎皮墙”被发现,证明杂色拼花其实是自古一贯传承的做法,并非明代独创,也并非鲜见。比如内蒙古额济纳旗的汉代烽燧,其表皮存在各色混杂的石材(图10),只有此时的烽燧尚无有意识的色彩规划手段,远不及明长城色彩搭配手法之丰富。

从石材使用的量化情况也能看出纯色敌楼建设之艰辛。按实测条石数据的中位数(长1米、宽0.35米、高0.25米)和参考文献[10]中考证的条石最小重量(2300千克/每立方米)计算,以平顶峪村3号敌台为例,底部条石基础长12.5米、宽10.2米、高3米,仅表皮就需要528块条石、至少152吨石料。而古人需要人工肩扛运送石料至敌台所处的山脊处,建造非常艰难。且纯色石料应是在满足石料无裂缝隐残的基本需求之上二次挑选而来,可见古人对于长城敌楼建造艺术性的追求。

2.戚继光、谭纶将敌楼色彩艺术推向巅峰

明中期,谭纶曾上奏“旧日,墩台石不加斫,甃不用砖,灌不用灰”[17],指出长城以往修建方式粗糙。在戚继光创制空心敌台后,为提升敌台建造质量,谭纶制定分级嘉奖手段:“从公查验,定其(敌台)极于工致者,列为上上等,加给犒赏银五十两,次为上等,加给犒赏银四十两,次为中等”[18]。高额的奖赏诱惑下,将士与工匠开始追求样式的精美度,“乃不期诸将一闻列等,竞求壮丽,砻石磨砖”[19],最终长城“制作久而弥精,心思熟而愈巧,高坚宏丽”[20]。军事史料与长城遗存的色彩统计结果相互印证,揭示了明朝将领对边墙高标准追求和其在“彩色”长城建设中起到的推动性作用。正因为“高坚宏丽”的工程质量评价标准,才造就古代军事工程在材料色彩方面的巅峰水平。

3.“以色立威”是根本目的

军事工程的“丽”并非仅为了好看。空心敌楼大多建在长城内外交通要道的两侧山脊之上,规整的纯色石材远处即可观望,色彩便成为尺度之外第二建设重点。高大壮丽、颜色有序的建筑居高临下,可彰显极致的工程质量、背后不可撼动的国力,起到震慑潜在敌人的目的,防止“虏人得志,蔑视我边墙为不足畏,连年聚众拆入”[21]。

(三)明长城色彩及搭配方式蕴含的价值

基于量化长城色彩、归纳搭配手法、推测成因的研究结果,可发现色彩所蕴含的长城若干价值:

(1)从色彩统计结果:明长城全线存在多种色彩,且有色彩恢宏的“富彩”段,彰显了中国古代军事工程充分利用材料原真性色彩的装饰理念,体现了长城色彩差异性与丰富性。

(2)从色彩搭配方式:群体到细部多层级色彩统一和谐是长城色彩艺术的基本诉求。彩色石材选择性运用与有规律排布说明了古人以最高效费比达到了最佳艺术效果,充分反映了古人的美学素养和高超的营造智慧。

(3)从色彩成因:石材地域性赋存是“彩色”长城的客观条件,明朝彰显帝国实力、震慑止战的现实需求则是“彩色”长城的驱动因素,色彩所揭示的历史场景不仅体现了明代将领严谨治军精神,也反映了劳动者强大的创造力和建造水平。

五、结语

基于无人机低空采集和深度学习技术,首次绘制“长城色彩地图”、量化长城全线多彩属性和地理分布特征,首次揭示出长城的材料多彩特征。

深入分析石料色彩在组合、过渡、筛选中蕴含的秩序,通过数千公里的实物遗存调查和跨地域比对,尝试回溯长城建造的历史场景、探求古代工匠在色彩层面的施用法则和艺术追求、长城建造主管将官制定质量标准、奖励体系的良苦用心和实际意义,破解“高坚宏丽”标准中最后一字的真实含义,从而串联了从管理到实施层面的证据,证明空心敌楼的色彩艺术达到古代军事工程的巅峰水平。

对长城材料色彩的研究填补了这一世界文化遗产的缺环,以期扭转“长城灰”的固有认知,进一步增强长城的公众魅力。

在遗产本体研究、保护和展示层面,此种研究方法也可为长城建造制度、营造工艺、材料构成等研究所借鉴;获得的彩色长城相关石料样本也可整饬后用于博物馆展示(图11),以“彩石”代全线墙体,浓缩长城的艺术精华。

石材色彩调查只是后续深入研究的开端,未来以材料的艺术或理化属性入手,可继续加深长城学与历史学、地质学的紧密关联,在当前长城国家文化公园建设的大背景下,增强各地长城的地理标识作用,将长城深层融入大地景观,挖掘未开发长城段的游览潜力、突显长城串联我国北方各地山川景区的环境线索价值、游览潜力。