分层教学对中小学生学业表现的影响研究

2024-06-23胡尚峰蒋雪梅张姝

胡尚峰 蒋雪梅 张姝

摘要:分层教学是因材施教的实践形式,广泛应用于中小学课堂教学.众多学者对分层教学的效果进行了研究,但结论不统一.为此,文章运用元分析方法,探讨分层教学与中小学生学业表现之间的关系.研究发现分层教学对中小学生学业表现有中等正向影响,学科领域对中小学生学业表现起调节作用,学段、干预时间、分组和分层方式对中小学生学业表现不起调节作用.为了更大程度地挖掘分层教学在提升中小学生学业表现方面的价值,文章结合上述研究结论,提出有效开展分层教学的建议.

关键词:分层教学; 学业表现; 中小学生; 元分析

中图分类号:G424 文献标志码:A 文章编号:1001-8395(2024)05-0611-11

doi:10.3969/j.issn.1001-8395.2024.

1 问题的提出

义务教育培养学生基本素养和综合能力,高中教育帮助学生为未来的学业和职业发展做准备,他们在我国教育体系中都有着举足轻重的作用.中小学生在学习能力、知识掌握、学习兴趣、学习风格和学习目标等方面存在明显的差异[1],这些差异是进行教学的前提和基础,教师应该利用差异、改变差异和发展差异[2].然而,传统中小学课堂教学采取统一步调、统一标准进行教学,很难兼顾每个学生的差异[1],导致“优生吃不饱”“差生吃不好”等问题.基于现实问题和需求,分层教学应运而生.分层教学是基于班级授课制,按照学生的学习状况、心理特征及其认识水平等方面的差异进行分层,以便及时引导中小学各类学生有效地掌握基础知识、接受思想教育、获得能力培养的一种教育教学方法[3].2010年教育部发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出要推进分层教学、走班制、学分制、导师制等教学管理制度改革[4].这些政策推动了分层教学在中小学的运用,但分层教学对中小学生学业表现是否有效一直存在争议.

目前,国内对分层教学效果的评价维度主要集中在中小学生学业表现.学业表现有广义和狭义之分,广义的学业表现关注学生综合素质的发展,狭义的学业表现指学生的学业成绩,基于研究需要本研究采用狭义定义.众多学者围绕分层教学对中小学生学业表现的影响开展了大量研究,这些研究得出了不一致的3种结论:第一种是认为分层教学有利于提升学生的学业表现[5-7];第二种是认为分层教学的作用是有限的[8-9];第三种是认为分层教学会产生负面影响[10-13].除此之外,研究显示分层教学在不同的学段[14]、学科领域[15]、干预时间下的效果存在差异和不同的分组方式[16]、分层方式[17-19]也会影响分层教学效果.

综上所述,分层教学对中小学生学业表现的影响仍有待检验,学科领域、学段、分组方式、分层方式等不同的因素可能对分层教学与中小学生学业表现之间的影响效应产生不同的调节作用.基于此,本研究运用元分析方法(meta-analysis)对国内相关的已有实证研究进行定量统计分析,尝试回答以下问题:1) 分层教学能真正提升中小学生学业表现吗?2) 在分层教学中,不同的学段、学科领域、干预时间、分组和分层方式会对中小学生学业表现产生怎样的影响?通过分析,为教育研究者对相关问题的深入挖掘与研究、教育实施者在不同的情景下灵活运用分层教学模式提供借鉴和参考.

2 研究设计

2.1 研究方法 元分析是一种针对已有研究结果进行再分析的量化研究方法,即对同一研究主题的多项研究结果进行再次统计分析,不仅能通过计算合并效应量来探究自变量与因变量之间的关系,而且还能进一步对其中存在的调节变量进行分析[20].适合做元分析的研究内容一般是某一研究领域的研究结论未达成一致,具有争议,通过在已有研究的基础上再次进行研究得出更科学的结论,所以元分析的研究结论为循证实践提供了最佳证据.本研究运用元分析的方法,系统整合现有实证研究,分析和探讨分层教学对中小学生学业表现的实际影响.研究过程包括文献检索和筛选、发表偏倚和异质性检验、整体效应和调节效应检验.

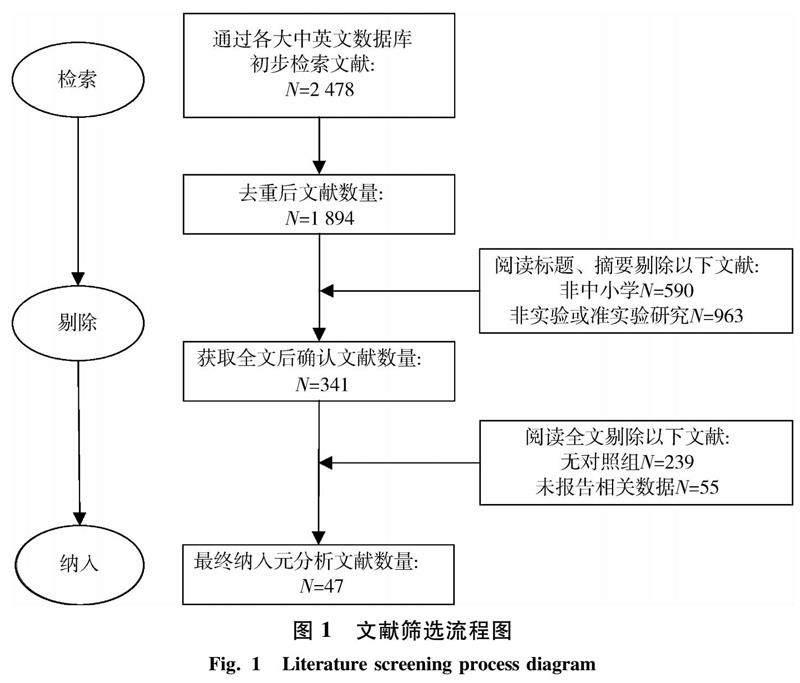

2.2 文献检索与筛选 本研究主要聚焦的是国内,所以选择中国知网、维普、万方等中文数据库进行资料的检索,为了保证资料搜集的完整性,在Web of Science、google scholar、ERIC、EBSCO、Science Direct、ProQuest等英文数据库中进行补充检索.在中文数据库中以“分层教学”“分层走班制教学”“隐性显性分层教学”“小学”“初中”“高中”“中学”等为内容,对主题、关键词、篇名进行检索,检索时间为2007年1月至2022年12月.经过初步检索,共获得2 478篇相关主题的文献.

由于检索到的文献并不是都符合要求,不能全部纳入元分析,因此要根据一定的标准进行筛选.根据研究目的确定了以下4点筛选标准:1) 删除重复文献或以不同形式发表的同一研究;2) 研究主题必须为分层教学对学生学业表现的影响;3) 研究方法必须为实验或准实验研究,理论思辨研究排除在外;4) 研究对象是小学、初中、高中的学生,职业教育和大学阶段排除在外;5) 研究结论必须提供可以计算出效应量的数据信息,比如样本量(N)、平均值(M)、标准差(SD)、t值、P值等.根据筛选标准,最终获得47篇实证研究文献,共有64个效应量.文献检索与纳入过程如图1所示.

2.3 文献编码 为了进一步探究不同因素下分层教学对中小学生学业表现的影响,本研究对纳入文献进行了编码.为了保证编码的可靠性,由两位研究人员独立地对纳入文献进行特征值编码,结果显示一致性系数Kappa值为0.95,说明编码具有较高的一致性.编码的内容主要包括3个方面的内容:一是文献的基本信息,包括作者姓名、发表年份;二是样本特征,如学段、学科领域;三是分层教学的要素,主要涉及干预时间、分组以及分层方式.在基本信息编码中,如果一篇文献中包含多项有效数据,则在对应作者名字后用“a”“b”“c”区分;在学段编码上,将学段分为小学(1~6年级)、初中(7~9年级)、高中(10~12年级);在学科领域编码上,分为英语、数学、物理、化学、生物、信息技术;将干预时间分为0~3个月、3~6个月、6个月以上3类;分层教学的分组方式包括同质和异质两种;分层教学的分层方式包括显性和隐性两种.文献编码表见表1所示.

2.4 计算效应量与研究工具 本研究纳入了47篇实证研究文献,对于同一篇文献中包含多项有效研究数据,每一组独立的研究数据都计算单独的效应量,共提取了64项研究数据,得到了64个效应量.由于纳入文献的数据所采取的评分标准以及单位不统一,所以采用标准化均值差(Standardized Mean Difference,SMD)作为效应量,来表征分层教学对学生学业表现的整体影响程度.效应量(SMD)是实验组均值与对照组均值的差值除以平均标准差,消除了“单位”的影响,使得不同量纲的均值差可以被合并,其计算公式为:

SMD=X1-X2 (n1-1)S21+(n2-1)S22(n1+n2-2),

其中,n1与n2分别表示实验组与对照组的样本量,X1和X2分别表示实验组与对照组的均值,S1与S2分别表示实验组与对照组的标准差.

本研究的自变量为分层教学,因变量为中小学学生的学业表现,学段、学科领域、干预时间、分组方式、分层方式作为调节变量.选用CMA 3.0软件进行数据的分析处理.

2.5 异质性检验与发表偏倚检验 由于每项研究在研究设计、测量工具等方面存在差异,会影响合并的效应量,所以需要进行异质性检验.其目的是检查各个独立的研究结果是否具有可合并性,并根据研究间的差异情况对模型选择进行判断.异质性检验方法有两种方法:Q检验和I2统计量.在Q检验中,Q值越大,对应的P值就会越小,如果异质性检验结果P>0.1时,表明纳入的多个研究具有同质性,可以选择固定效应模型;如果异质性检验结果P≤0.1时,则可判定多个研究存在异质性,需要选择随机效应模型消除异质性对结果的影响.I2统计量是Q检验结果的补充,会给出更清晰的结果,I2值越大,表明各研究之间的异质性越大.自由度(degree of freedom,DF)指的是计算统计量时,取值不受限制的变量个数.根据Higgins等[21]的观点,75%左右被认为是高异质性.

本研究的异质性检验结果显示各研究间存在较高的异质性(Q=342.062,DF=63,P<0.01,I2>75%,见表2),表明超过82%的变异是由于效应量的真实差异造成的.根据Borensein等[22]的建议,存在异质性时,应选取随机效应模型计算合并效应量,同时进行调节变量分析.所以本研究选择随机效应模型来评估分层教学对中小学生学业表现的影响效果.此外,异质性较大说明分层教学与学生学业表现之间的关系还可能受到其他调节变量的影响,需要进一步进行调节效应检验与分析.

发表偏倚(publication bias)指的是有“统计学意义”的阳性研究结果比没有“统计学意义”的阴性研究结果更容易被发表.因此在检索文献的过程中,有统计学意义的研究结果更容易被检索到,而无统计学意义的灰色研究结果很难被检索到,这就使得纳入元分析的研究数据进行合并之后,其效应量会偏离真实值,从而影响元分析结果的准确性和稳定性,所以需要进行发表偏倚检验.本研究采用漏斗图和失安全系数(fail-safe number,FN)两种方法进行发表偏倚检验.根据图2的元分析漏斗图可知,研究选取样本的效应量绝大多数处于漏斗图的中上端,并且左右对称分布,初步判断存在发表偏倚的可能性较小.为了保证研究的准确性,采用失安全系数进一步验证发表偏倚.根据Rosenthal[23]的观点,失安全系数越大,元分析结果对缺失文献的反应越不敏感,如果新增研究个数小于5k+10(k为纳入的研究数量),则对所得结论要慎重对待.

本研究的失安全系数FN为5 539,远大于建议值5k+10=330(k为样本数),表明研究样本存在的发表偏倚的可能性较小.

3 研究结果

本研究首先探究分层教学对中小学生学业表现的整体影响,进而对分层教学与中小学生学业表现之间的调节变量进行检验与分析,主要的分析步骤及结果如下.

3.1 分层教学对中小学生学业表现的整体效应分析分层教学对中小学生学业表现的整体效用检验结果如表3所示.由于异质性检验结果显示纳入本研究的文献数据之间存在较大的异质性,所以选用随机效应模型,消除异质性对检验结果的影响.随机效应模型合并的64项实验数据的效应量为0.514(95%CI、0.397~0.631,P<0.01).根据Cohen[24]的效应量评价标准:当效应量小于0.2时,表示影响强度很小;当效应量介于0.2和0.5之间时,表示有中等程度影响;当效应量介于0.5和0.8之间时,表示有中等偏上的影响;当效应量大于0.8时,表示有很大影响强度.因此,整体而言,分层教学对中小学生的学业表现具有中等偏上的正向作用.

3.2 分层教学对中小学生学业表现的调节效应分析

3.2.1 分层教学在不同学段的效果差异 由表4可知,分层教学在不同学段的效应量均为正值,说明分层教学对小学、中学都具有正向的促进作用.小学阶段的效应量为0.677(0.5

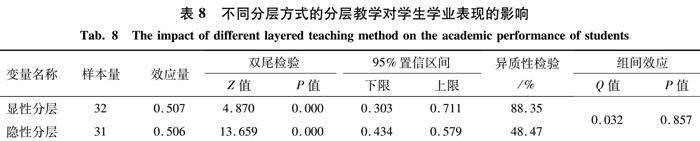

3.2.2 分层教学在不同学科领域的效果差异 由表5可知,分层教学在不同学科的效应量从大到小依次为数学(0.830)、信息技术(0.729)、生物(0.568)、英语(0.486)、化学(0.437)、物理(0.387).其中,数学学科中实施分层教学效果最佳,效应量(SMD>0.8)表示具有很大强度的影响;信息技术、生物学科(0.5 3.2.3 分层教学在不同干预时间的效果差异 如表6所示,分层教学在不同干预时间的实施效果分别为:0~3个月的效应量为0.284(0.2<SMD≤0.5),根据P值发现,3个月以下分层教学不具有统计学意义;3~6个月的效应量为0.599(0.5 3.2.4 分层教学在不同分组方式下的效果差异 教学实践中,分层教学由于分组方式的不同分为异质分组和同质分组[25].异质分组遵循“组内相异,组间相似”的原则,在公平分组的前提下充分发挥学生的主观能动性,提高小组之间的竞争力;同质分组是指将知识基础、性格特征、兴趣爱好相似的学生分到同一个小组中,相互促进,共同进步.本研究对同质和异质两种分组状态下的分层教学效果进行了检验,结果如表7所示.同质分组分层教学效应量为0.490(0.2<SMD≤0.5),表明对学业表现具有中等程度的影响;异质分组分层教学效应量为0.565(0.5 3.2.5 分层教学在不同分层方式下的效果差异 分层教学有显性和隐性之分.显性分层教学是在打乱原行政班级基础上,将水平接近的学生分成一组进行教学[26];隐性分层教学即教师采用内在尺度法,在保留班级教学的前提下,根据学生实际情况,在心底里将他们分成不同层次,暗中把水平相当的学生分配在不同的组内,学生间只有组的差别而没有类的差别[27].本研究对显性、隐性两种分层教学的效果进行了对比检验和分析,结果如表8所示.显性分层教学的效应量为0.507(0.5 4 研究结论与讨论 围绕“分层教学对中小学生学业表现的影响”这一主题,本研究通过元分析方法系统整合了国内47篇64项定量研究的结果.通过数据的处理与分析,明晰了分层教学对中小学生学业表现的整体影响,并通过调节效应分析了不同的学段、学科领域、干预时间、分组方式、分层方式的调节作用,得出以下结论. 4.1 分层教学对中小学生学业表现有正向影响 研究结果证实,分层教学对中小学生的学业表现具有中等程度影响,可以有效促进和提升学生的学业表现,肯定了分层教学在教育教学中的应用价值.这与Srekovi[28]以美国某学校学生的学业成就为对象,发现参与分层教学的学生比不参与分层教学学生的成绩提高了60%的研究结果相似.本研究从以下3个方面来深入分析分层教学作用机制:首先,分层教学是因材施教教育思想的实践形式,其本质是针对不同的“材”采取最适切的方式,施加不同的教育影响,为我们发现学生的创造潜质、开发学生的创造潜能提供了可行实践路径[29];其次,教育高质量发展的实质就是育人的高质量,分层教学体现的是差异性公平,是一种更高层级的教育公平,旨在实现学生发展的最大化,因此,分层教学同时体现了教育的“高公平”与“高质量”的双重追求[30];最后,大班额教学下学生的个性化发展面临巨大挑战,班级授课中实施分层教学能够兼顾有效教学所强调的“效率”和“效益”[31],克服传统教学中“统一态势”带来的诸多问题[32],解决现有的“学优生吃不饱、后进生吃不了”的现实问题[33],是学生个性化发展的必然要求,也是教育内涵式发展的必由之路[34]. 4.2 学科领域对中小学生学业表现起调节作用 从学科来看,分层教学对不同学科的学业表现均具有正向作用,其中,在数学、信息技术及物理学科的效用最为明显,在化学、英语等学科均存在正向影响.这与杨冰清等[35]的“英语学科效果极其显著,理科类学科的效用为中等偏上”研究结果不太一样.本研究从以下3个方面深入分析:第一,从教学评价来看,数学、物理、信息技术等学科在测验评价时往往具有统一的标准答案,对学生的学情把控更加客观,学生的后期提升空间大,所以这些学科中的分层教学有利于科学分层,实现精准教学,达到提升速度更快、质量更好的效果;第二,从学科知识属性来看,英语属于语言类学习,其学习需要日积月累、循序渐进,依赖自身的建构,主观色彩较明显,短期学习未到达质变在量方面的要求;第三,从教学目标来看,在小学阶段英语学习主要以认读写为目标,倡导在游戏、轻松、愉悦的氛围中培养小学生感知英语的能力、激发学习的兴趣,学习效果难以量化,分层教学的操作性较弱. 4.3 学段、干预时间、分组和分层方式对中小学生学业表现不起调节作用 学段层面上,分层教学对各个学段学业表现的影响不存在显著差异,但对小学生的促进作用达到了中等偏上程度的影响,并出现随学段升高,分层教学效果递减的规律.本研究认为,在外部感知能力方面,小学生较中学生的钝感力更强,没有中学生敏感,分层教学在心理层面带来的负面影响不易被放大,教师有更多精力针对各层级学生设计教学内容;在学习态度方面,小学生的表现欲强,对新鲜事物充满好奇和期待,学习热情高,使得分层教学取得良好成效.中学是自我探索和认知的重要阶段,学力较弱的学生成为劣势一方,“另类”“异类”“差生”的标签导致学生自卑,自我效能感降低,学习内驱力下降,使分层教学的影响相对较低. 干预时间层面上,分层教学连续实施3个月以上的效果最佳,达到了中等偏上程度的影响,较短的干预时间难以发挥分层的效用,这与熊川武等[36]在多地高中开展的自然分材教学实验结果保持一致,不管是在深圳南头中学还是青岛崂山二中,自然分材教学都是经过至少一学期的实验,才取得优异成效.本研究认为,分层教学是静待花开的长期性活动,不是一蹴而就的活动.分层教学虽然难以在短时间内发挥效用,但能通过持续性的教学支持与反馈得以发展[37].因此,保证充足的分层教学时间是促进学生学业表现的必要条件. 分组和分层方式层面上,分层教学分组和分层方式上的影响不存在显著差异.在分组方式上,异质分组分层教学效果略优于同质分组的分层教学,这与Lou等[38]的研究发现“与异质分层相比,班内同质分层教学对学生的学业成就会产生更积极的影响”不同.这可能是因为异质分组将不同层次的学生形成一个小组,有利于各个水平的学生通过异质交互实现集体建构[39].除此之外,东西方文化差异导致学生学习方式的差异,进而带来学生有差异的发展结果[40].在分层方式上,外显分层能促进组内合作组间竞争,内隐分层能消弭潜在的负面效应,所以都能发挥良好的效用.通过回顾纳入本研究的文献发现,董若曦[7]在进行分层教学时,注重教师与学生之间的沟通交流以及情感激励作用,发挥了分层教学的积极作用;杨晶涵[41]在分层教学中,采取针对性的奖励,帮助学困生建立自信,鼓励向更高层次转化.由此发现,分层教学的关键在于把握知识学习和心理健康二者之间的平衡,教师在分层教学中既要关注学生发展又要注重心理平等[42]. 5 研究建议与启示 为了更大程度地挖掘分层教学在提升中小学生学业表现方面的价值,本研究结合上述研究结论,提出以下建议. 5.1 基于学科特性精准设计分层教学,夯实学生核心学科知识 分层教学对不同学科的学业表现均具有正向作用,但不同学科分层教学效用存在显著差异.通过上述分析可知,学科特性在一定程度上影响分层教学效果,教师应该根据学科特征精准设计分层教学,形成与完善学科知识体系.具体来说,在学生的精准定位上,利用多模态大模型的能力整合不同学科的多种形式数据,以实现对学习者更全面地了解,提供真正的个性化教学[43].除此之外,利用技术手段辅助分层教学精准设计,如翻转课堂[44]、智慧课堂[45]与分层教学结合更有利于发挥学生的主动性,培养学生自主学习的习惯,促进学生将学科知识的意涵内化为自身知识体系.在未来社会情景中,培养具有跨学科技能与解决真实问题能力的人才是重要的教学目标,跨学科教育思维将成为必然趋势[46].教师应以合作为形式,以解决问题为导向,协同设计基于跨学科教育思维的教学共同体,帮助学生构建复合型知识结构,解决学科知识碎片化、孤立化等问题,提高学生对学科知识理解的全面性和深入性. 5.2 推进学段导向的分层教学,促进学生身心和谐发展 中小学生具有鲜明的阶段性特征:小学生性格活泼、顿感、关注内心感受;初中生敏感、自卑、不自信、在意他人看法,在中学实施分层教学对学生自我认知发展会造成负面效果[47];高中生现实自我与理想自我之间的矛盾.忽视学段特征的分层教学效果必然不好,因此,教师应该根据学生阶段性特点调整教学模式.首先,在精准分层上,通过智能技术对不同学段的学生进行数字画像,精准诊断他们的人格特质、兴趣爱好以及发展目标,从而制定个性成长方案[48].其次,在实施阶段,根据不同学段学生心理特点,注意几点:在小学阶段,强调合作的学习目标往往比强调个人主义和竞争的目标能更好地提高成绩[49],利用分层教学营造适宜的课堂教学环境,促进学生协作交流.例如“马蹄形”与“秧田形”相结合的座位环境不仅便于老师激励、学生交流,而且更有利于学生心里产生联结感,开展合作学习[50];在初中阶段,一方面,教师尽量避免分层教学带来的标签效应,形成良好的师生关系,主动关注学生的情感状态和心理发展,引导学生积极认识分层教学,另一方面,利用分层教学潜在优势,激发学生竞争的心理,促进学生不断完善自我[51];在高中阶段,教师应该在掌握学生的基本情况下,实施动态分层,为不同层次的学生制定适切的目标,设置分层任务,让学生学有所获、学有进步[52],利用分层教学逐步缩小现实自我与理想自我之间的差距. 5.3 合理安排教学周期,充分发挥分层教学的促进作用 本研究发现,较短干预时间分层教学不能很好地发挥效用.因此,为了让学生经历完整、流畅、连贯的学习过程,分层教学必须有周期性.具体来说,分层教学实践中,需合理安排教学周期,避免教学周期过短或过长.因为教学周期过短,学生对外在形式的关注较内在机制更多,学生一方面可能会因为分在较差层次自信心遭受打击,影响学习状态;另一方面,可能会因为好奇效用而忽视重点知识的学习.教学周期过长,学生和教师都会产生倦怠感,弱化学习动机、减少学习投入,这些会在一定程度上影响学习效果的提升.在一课时的教学内,制定清晰的课前、课中、课后的教学目标,课前基于教学平台推送个性化预习资源,课中开展分层合作学习实现精准教学,课后实行个性辅导拓展[53],这能够为教师的教学和学生的学习提供方向.此外,分层教学是循序渐进的,注重个体内的成长,动态性的评价更符合分层教学的初心.所以在实践中可以尝试构建基于智慧课堂的分层教学,线上教学平台的诊断分析技术能够实时记录学生的成长数据,基于数据能够发现学生在心理以及认知方面的发展. 5.4 融合多样化的分层教学形式,促进学生个性化成长 目前,分层教学呈现多种形式,如校际分层、校内分层、班内分层,还有显性分层、隐性分层等,不同形式的分层教学逐渐暴露弊端,如校际分层实质是“重点校”制度,校内分层实质是“重点班”制度[54],这样的分层教学会加剧学生两极分化和学生心理问题,有悖差异化公平的初心,是对因材施教的误解和曲解[55].在未来分层教学实践中,不仅需要批判认识和融合已有的分层教学形式,还需紧跟时代发展探索和尝试新的分层教学形式.首先,批判审视、系统融合已有分层教学形式.任何事物都不是非黑即白的,采用批判的眼光看待不同的分层教学形式.“隐性”与“显性”的融合能够最大程度发挥两种分层教学形式的优点,既关注学生认知发展又注重心理发展;“同质”与“异质”的结合有利于不同水平学生的集体建构.其次,顺应时代,探索和尝试新的分层教学模式.目前,国家倡导“推行启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式以及选课走班制、选课制等教学组织模式”,选课走班的分层教学形式在中小学开始尝试但并未普及,分层走班除了基于学生的学力还考虑兴趣差异,这样纵横结合的特点能够最大限度满足学生的差异化需求[54].此外,班内分层教学基础上衍生出的反应干预教学(response to intervention)也是一种有效的班内分层教学模式,其核心是将传统静态分层教学转变为动态调整的教学策略,运用动态评估策略发现学生需求并提供相应的优质教学[56].这些还处于尝试阶段以及尚未产生的分层教学形式存在巨大的发展空间. 总之,在教育理念持续变革、教学方式不断发展创新、信息技术广泛运用的教育环境下,广大教育工作者应该秉持着“教学有法,教无定法”的观念,在实施分层教学的过程中,根据学生特点、班级规模、教学资源等实际情况灵活调整、优化和创新分层教学.教师也应该树立终身学习理念,提升信息素养,为开展分层教学构建更有效的学习环境. 6 结语 本研究采用元分析方法,对分层教学与中小学生学业表现之间的关系进行了客观分析,探讨了在不同学段、学科领域、干预时间、分组方式以及分层方式的学习情景下影响效果的差异,并对产生差异的深层次原因进行了剖析,希望为国内相关研究和实践提供一些有益的参考.同时,本研究也存在一些不足的地方.首先,本研究主要聚焦国内,对国际分层教学的相关研究深度不够;其次,本研究仅讨论了学科、学段、干预时间、分层及分组方式5个因素对分层教学效果的影响,未从更多维度进行思考;最后,部分效应量的支撑文献数量较少,还需从多种途径搜集相关文献资料. 分层教学是利用学生之间的差异,设置不同的教学目标和教学任务,从而实现针对性教学的一种现代化教学方法,凭借独特的教育特征推动教育教学形式的创新,所以未来研究还需从以下方面进行改进:第一,扩大文献检索的范围,尽可能多扩充文献数量,除了学位论文外还应涵盖期刊和会议论文;第二,细化调节变量的维度,深入调查异质性的来源;第三,对调节变量的分析和探讨应结合实际和研究热点深入分析,比如在学科这一维度,除了本研究讨论的学科以外,分层教学在语文[57]、体育[58]、音乐[59]等学科中的影响作用也有待进一步检验;第四,分层教学效果评价维度的深入研究,因为分层教学不仅对学生的成绩有影响,在心理和社交等方面也会产生影响[60]. 参考文献 [1] 傅彤方,岳卫忠,李志尚. 善待学生差异,实施分层教学[J]. 中国教育学刊,2016(S1):40-41. [2] 毛景焕. 谈针对学生个体差异的班内分组分层教学的优化策略[J]. 教育理论与实践,2000,20(9):40-45. [3] 杨九民,陈彬,严莉. 基于分层教学提升师范生实践能力的研究[J]. 现代教育技术,2012,22(11):38-42. [4] 中华人民共和国中央人民政府. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[EB/OL]. (2010-07-29)[2023-05-23]. http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.html. [5] 龚作珍. 分层教学法在农村小学英语阅读教学中的应用研究[D]. 西宁:青海师范大学,2022. [6] 赖荣垚. 高中物理分层教学实践研究[D]. 武汉:华中师范大学,2021. [7] 董若曦. 农村初中数学分层作业设计研究[D]. 黄石:湖北师范大学,2022. [8] 王晓霞. 初中信息技术分层式翻转课堂教学模式的建构研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨师范大学,2021. [9] 张雪. 知识分层在初中生物学教学中的应用研究[D]. 延安:延安大学,2020. [10] 张孝军,李莉. 论分层教学模式的负面影响[J]. 教学与管理,2010(3):124-125. [11] 许双成,张立昌. 教育公平之殇:分层分班教学[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版),2015,206(4):184-188. [12] 佐藤学,钟启泉. “分层教学”有效吗[J]. 全球教育展望,2010,39(5):3-7. [13] 钟启泉. “分层教学”有悖“教育公平”[J]. 基础教育课程,2011(10):76. [14] LEE B. The influence of school tracking systems on educational expectations: a comparative study of Austria and Italy[J]. Comparative Education,2014,50(2):206-208. [15] 杨潮. 数学分层教学模式对初中生心理健康状况的影响[D]. 重庆:西南大学,2020. [16] 张蕊,宋信息. 混合分班还是分层教学基于同:群效应视角的理论研究[J]. 经济学报,2023(3):334-376. [17] ROW M E. An investigation into the experiences of pupils in ability and mixed ability grouping in an independent secondary girls school[D]. London: Brunel University,2016:80-144. [18] MARSH H W, CHESSOR D, CRAVEN R, et al. The effects of gifted and talented programs on academic self-concept: the big fish strikes again[J]. American Educational Research Journal,1995,32(2):285-319. [19] FRANCIS B, CONNOLLY P, ARCHER L, et al. Attainment grouping as self-fulfilling prophesy? a mixed methods exploration of self confidence and set level among Year 7 students[J]. International Journal of Educational Research,2017,86:96-108. [20] LIPSEY M W, WILSON D B. Practical meta-analysis[M]. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications,2001:57-68. [21] HIGGINS J P T, THOMPSON S G, DEEKS J J, et al. Measuring inconsistency in meta-analyses[J]. British Medical Journal,2003,327(7414):557 -560. [22] BORENSTEIN M, HEDGES L V, HIGGINS J P T, et al. Introduction to meta-analysis[M]. Chichester: John Wiley and Sons,2009:77-85. [23] ROSENTHAL R. The file drawer problem and tolerance for null results[J]. Psychological Bulletin,1979,86(3):638-641. [24] COHEN J. A power primer[J]. Psychological Bulletin,1992,112(1):155-159. [25] 杨桂松,李燕婷,何杏宇. 面向社交关系的学习小组划分策略研究[J]. 实验室研究与探索,2021,40(11):208-214. [26] 王暖. 微课在基础英语分层教学改革中的建设及应用[J]. 吉首大学学报(社会科学版),2018,39(S1):205-207. [27] 李伟彬,许有平. 现代教育语境下大学英语隐性分层教育研究[J]. 外国语文,2011,27(S1):159-161. [28] SREKOVI V A. Ability grouping interventions and math performance among inner-city school students[D]. Minneapolis:Walden University,2015. [29] 成尚荣. 因材施教:培养拔尖创新人才的“第一性原理”[J]. 中小学管理,2024(1):63. [30] 戚良德,马玥. “启智润心、因材施教的育人智慧”文化内涵与价值意蕴[J]. 中国高等教育,2023(20):33-36. [31] 屠锦红,潘洪建. 大班额“有效教学”的困境与出路:基于学习共同体的视域[J]. 课程·教材·教法,2011,31(11):30-35. [32] 华国栋. 实施差异教学是融合教育的必然要求[J]. 中国特殊教育,2012(10):3-6. [33] HUSN T. The learning society revisited[M]. Oxford: Pergamon Press,1986. [34] 徐红,陆如萍. 个性化培养:让每一个孩子成为与众不同的自己[J]. 中小学管理,2019(1):21-24. [35] 杨冰清,刘美凤,孙冉. 分层教学对职业学校学生学业成绩的影响:基于国内42项实验研究的元分析[J]. 中国远程教育,2022(11):65-73. [36] 熊川武,邵博学. “自然分材教学”的理论与实践探析[J]. 课程教材教法,2009,29(2):13-18. [37] HALPERN D F. Assessing the effectiveness of critical thinking instruction[J]. The Journal of General Education,2001,50(4):270-286. [38] LOU Y P, ABRAMI P C, SPENCE J C, et al. Within-class grouping: a meta-analysis[J]. Review of Educational Research,1996,66(4):423-458. [39](日)佐藤学. 学校的挑战 创建学习共同体[M]. 上海:华东师范大学出版社,2010. [40] 方圆媛,刘美凤,刘研竹. 中小学分层教学给学生发展带来了怎样的效果?[J]. 现代教育技术,2023,33(8):48-57. [41] 杨晶涵. 初中程序设计语言的分层教学应用研究[D]. 延吉:延边大学,2022. [42] 毛景焕. 班内分组分层教学存在的问题及其优化策略[J]. 教育研究与实验,2000(4):45-47. [43] 叶新东,刘泽民. 基于多模态大模型的精准教学支持体系构建研究[J]. 远程教育杂志,2024,42(1):84-93. [44] 康文彦,刘辉. 基于翻转课堂的走班制教学模式研究[J]. 教学与管理,2018(6):107-109. [45] SPECTOR J M. Conceptualizing the emerging field of smart learning environments[J]. Smart Learning Environments,2014,1(1):2-10. [46] 李学书. STEAM跨学科课程:整合理念、模式构建及问题反思[J]. 全球教育展望,2019,48(10):59-72. [47] 方圆媛,刘美凤. 中学班际分层教学对学生自我认知发展的负面效果及其成因的研究[J]. 中国电化教育,2023(5):113-120. [48] 杨现民,米桥伟,张瑶,等. 数据智能时代因材施教的新发展:主要特征、现实挑战与未来趋势[J]. 现代教育技术,2022,32(5):5-13. [49](美)巴洛赫. 合作课堂:让学习充满活力[M]. 曾守锤,吴华清,译. 上海:华东师范大学出版社,2005. [50] 熊川武. 自然分材教学与常规教学的八个不同[J]. 大学教育科学,2011,2(1):31-34. [51] 高翰香. 谈高职英语显性分层教学中的利与弊[J]. 辽宁师专学报(社会科学版),2017(2):50-51. [52] 糜奕嫣,常广国. 分层教学三到位[J]. 思想政治课教学,2022(11):48-49. [53] 刘邦奇. 智能技术支持的“因材施教”教学模式构建与应用:以智慧课堂为例[J]. 中国电化教育,2020(9):30-39. [54] 褚宏启. 把因材施教进行到底:教育高质量发展的必由之路[J]. 中小学管理,2023(4):39-42. [55] 许双成,张立昌. 教育公平之殇:分层分班教学[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版),2015(4):184-188. [56] HUGHES C E, ROLLINS K. Rti for nurturing giftedness: implications for the Rti school-based team[J]. Gifted Child Today,2009,32(3):31-39. [57] 陈亚虾. 以分层教学促进小学语文因材施教[J]. 中国教育学刊,2023(3):103. [58] 钱巧鲜. 体育分层教学及其策略研究[J]. 体育文化导刊,2015(5):155-158. [59] 王欲明. 关注每一个:“分层教学”策略在小班化音乐学科教学实践中的运用[J]. 艺术百家,2014,30(S1):297-298. [60] 杨冰清,刘美凤. 分层教学的教学效果评价维度研究:基于2000—2020年中、外文文献的系统性文献分析[J]. 现代教育技术,2021,31(11):28-36. A Study on the Impact of Layered Teaching on the Academic Performance of Primary and Secondary School Students: A Meta-analysis Based on 47 Domestic Papers and 64 Empirical Studies HU Shangfeng1, JIANG Xuemei2, ZHANG Shu2 (1. Department of Student Affairs, Sichuan Normal University, Chengdu 610066, Sichuan; 2. Faculty of Educational Sciences, Sichuan Normal University, Chengdu 610066, Sichuan) Abstract:Layered teaching is an important means of individualized teaching, widely used in classroom teaching in primary and secondary school . Numerous scholars have studied the effectiveness of hierarchical teaching, but the conclusions are inconsistent. This article uses meta-analysis method to explore the relationship between hierarchical teaching and academic performance of primary and secondary school students. It is found that hierarchical teaching has a moderate to above promoting effect on the academic performance of primary and secondary school students. The relationship between the two is regulated by the disciplinary field, not by the educational stage, intervention time, the grouping method, or the stratification method. In order to explore the value of hierarchical teaching in improving the academic performance of primary and secondary school students to a greater extent, this article proposes effective suggestions for implementing hierarchical teaching based on the above research conclusions. Keywords:layered teaching; academic performance; primary and secondary school students; meta-analysis (编辑 陶志宁) 基金项目:国家社会科学基金(23BSH116) *通信作者简介: 张 姝(1980—),女,教授,博士生导师,主要从事课程与教学论和教师教育的研究,E-mail:272046234@qq.com 引用格式:胡尚峰,蒋雪梅,张姝. 分层教学对中小学生学业表现的影响研究:基于国内47篇64项实证研究的元分析[J]. 四川师范大学学报(自然科学版),2024,47(5):611-621.