初中语文教学“顺瓜摸藤”式问题设计策略研究

2024-06-19梁孟妹

【摘要】在初中语文阅读教学中,为了让课堂氛围活跃起来,教师有时会采用碎问碎答的提问方式。然而,课堂上提问过多,既费时又不能很好地集中学生的注意力。针对这种情况,文章围绕文眼,提出了几种“顺瓜摸藤”式问题设计策略,以期更好地引导学生理解和品读课文。

【关键词】初中语文;阅读教学;文眼;“顺瓜摸藤”式问题设计

“顺瓜摸藤”式问题设计策略,“瓜”指的是文章的中心,文章的魂;“藤”指的是贯穿全文的主线,发挥提纲挈领的作用;“瓜”与“藤”是中心与内容的关系,是从果到因的关系。为什么在初中语文阅读教学中采用“顺瓜摸藤”式问题设计策略,原因有二。

其一,《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出:“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”“顺瓜摸藤”式问题设计策略有助于培养学生的逆向思维,能较好地集中学生的注意力,激发学生的学习兴趣,让学生养成勇于探索、积极思考的好习惯。

其二,“顺瓜摸藤”式问题设计策略从头到尾贯穿着一条严谨顺畅的主线,能够贯通课堂,直入学生的思维和内心。这一教学策略既有助于提高学生的阅读效率,节省阅读的时间,又有助于提纲挈领,帮助学生理清思路,领悟文章的中心和作者的写作意图。在问题的引导下,学生能在学中有思,思有所得。

那么,在初中语文阅读教学中,教师该如何借助文眼完成“顺瓜摸藤”式的问题设计呢?

一、细读全文,精准找“瓜”

“瓜”是文章的中心,即文眼。我国古代文论中一向有文眼(诗眼、词眼)之说。陆机在《文赋》中称文眼为“立片言而居要,乃一篇之警策”。我们熟知的画龙点睛的典故,也是从绘画理论中衍生出来的指文章中揭示题旨的关键而精妙之语。通俗地讲,文眼就是文章中那些最能帮助读者厘清整个作品的脉络、最能凸显主题或最富有表现力的关键词语或句子。换言之,文眼是文章的精神凝聚点。厘清文眼,是读懂文章、理解主旨、把握情感的关键所在[1]。

由此可知,很多文章都有文眼(诗眼、词眼),它们凝聚了作者对生活的感悟和对人生的体会,它是“情动于衷而形于言”的自然流露。它可以是一句含义深刻、耐人寻味的句子,也可以是一个表达主题思想(情感)的字词。阅读文章时,找准文眼极其重要。

文眼从哪里找呢?清代学者刘熙载说:“揭全文之旨,或在篇首,或在篇中,或在篇末。在篇首则后必顾之,在篇末则前必注之,在篇中则前注之,后顾之。顾注,抑所谓文眼者也。”由此可见,文眼可从文章的开头、中间、结尾去寻找。如在《记承天寺夜游》中,文眼是“闲人”,出现在文章结尾。而在《曹刿论战》中,文眼是“远谋”,出现在文章的开头。

二、“顺瓜摸藤”,巧设问题

(一)从文题抓文眼,“顺瓜摸藤”,水到渠成

有些课文的题目本身就是文眼。碰到这样的文章,教师要找准切入点,为阅读教学做好准备。如《白杨礼赞》一文,其教学重点在于让学生通过学习文章的象征手法去理解中国共产党领导下坚持抗战的北方军民身上质朴、团结、力争上游的精神。这对于还未学过象征手法的中学生来说,有一定的难度。

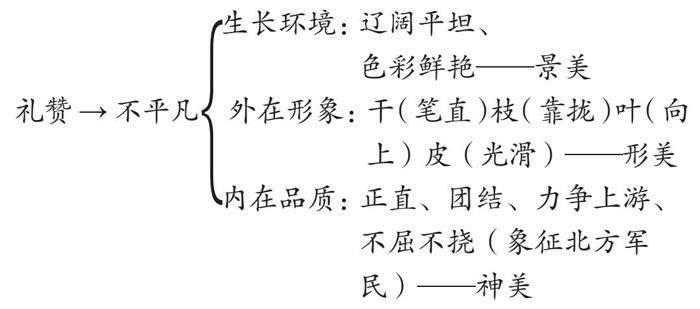

因此,在教学这篇文章时,笔者首先引导学生找出文眼。经过多次阅读,学生很快发现,这篇课文的文眼就在题目中,即“礼赞”。有了文眼的指引,笔者向学生提出了第二个问题:“作者要礼赞白杨树的什么?”学生回答:“不平凡。”顺着这个思路,笔者又问:“白杨树的不平凡体现在哪里?”

在这个问题的引领下,学生重读课文时,思路就清晰了,一下就找到了最能体现白杨树不平凡的地方—生长环境的不平凡、外形的不平凡、内在品质的不平凡[2]。笔者肯定了学生的答案后,让学生分组讨论:“生长环境的不平凡体现在哪些句子中?外形的不平凡又体现在哪些方面?内在品质的不平凡又体现在哪里?”

学生经过一番思考和讨论后,一致认为:“生长环境的不平凡体现在辽阔平坦、色彩鲜艳的高原上;外形的不平凡体现在白杨的干、枝、叶、皮上;内在品质的不平凡体现在白杨正直、团结、力争上游、不屈不挠的精神上。”

接下来,笔者引导学生思考:“作者要赞美的仅仅是白杨树的精神吗?”学生回答:“作者运用了象征手法,赞美的是抗日军民。”就这样,顺着中心问题的引领,学生逐层深入,“顺瓜摸藤”,理解了课文的内核。

本课的问题设计思路梳理如下。

(二)从文首抓文眼,“顺瓜摸藤”,纲举目张

不少文章运用的是开门见山的写法,开头即点明中心。此类文章的文眼就藏于篇首。文眼在篇首,引领全文,能起到纲举目张的作用。如在《曹刿论战》一文中,“远谋”就是整篇文章的文眼。教学时,笔者先引导学生找出文眼“远谋”,接着提出了一个问题:“谁能远谋?谁不能远谋?”学生很快答道:“曹刿能远谋,鲁庄不能远谋”。

接下来,笔者引导学生默读课文,找出最能体现曹刿远谋、鲁庄不能远谋的语句并仔细品读,思考:“曹刿的远谋体现在哪些地方?鲁庄的鄙却、不能远谋,又体现在哪些地方?”学生经过小组讨论后回答:“曹刿的远谋体现在三方面。战前,他认识到‘取信于民是作战取胜的重要先决条件;战中,他善于把握进攻和追击的时机;战后,他能够分析和总结取胜的原因;鲁庄公的鄙却也体现在三方面。战前他把作战的希望寄托在神灵、权贵身上;战中,他的作战策略都很冒失、急躁;战后,他不会总结取胜原因。”

在分析完文章内容后,笔者引导学生分析人物性格,一分为二地看问题。这样的阅读教学脉络具有纲举目张的作用,将课文重点串联了起来,学生能够很快突破重难点,获得更深入的阅读体验。

本课的问题设计思路梳理如下。

(三)从文末抓文眼,“顺瓜摸藤”,以简驭繁

很多文章的结尾是作者设下的总结全文之笔,文眼往往在这里。此类文章,前面一般都是娓娓叙来,直到结尾处,才议论抒情,点出文眼,起到画龙点睛的作用。如《记承天寺夜游》结尾“但少闲人如吾两人者耳”就是全文的点晴之笔。

教学这篇文章时,笔者让学生在理解字词句的意思后,找出文眼。接着,围绕“闲人”这个词,笔者让学生思考:“课文中哪些地方能体现作者是闲人?画出相应的句子。”学生思考和讨论后得出:“入夜就能‘解衣欲睡,是清闲;见月色就‘欣然起行,是闲适;月色空明,能与友共赏,是悠闲;能赏到澄澈空明、摇曳优美的夜景,是闲情。”但事实真的如此吗?

接下来,笔者展示写作背景。《记承天寺夜游》是作者苏轼经历乌台诗案后被贬黄州时所写。元丰二年,苏东坡因写诗入狱,同年十二月,他获得释放出狱,被贬谪到黄州任团练副使。余秋雨在《苏东坡入围》中有这样一段描述:“他从监狱里走来,他带着一个极小的官职,实际上以一个流放罪犯的身份走来,他带着官场和文坛泼给他的浑身脏水走来,他满心侥幸又满心绝望地走来。他被人押着,远离自己的家眷,没有资格选择黄州之外的任何一个地方,朝着这个当时还很荒凉的小镇走来。”

了解创作背景后,学生豁然开朗:“入夜就‘解衣欲睡,那是因为无事可做;‘月色入户,欣然起行,那是忧思入怀,难以入眠;与朋友怀民一起赏月,那是因为大家都被贬,同是天涯沦落人;能赏到澄澈空明、摇曳优美的夜景,那是心境不一般。”理解这一层深意后,笔者再让学生讨论:“‘闲人一词含蓄地表达了作者怎样的心情?”学生讨论后明白,“闲人”包含的情感有贬谪的悲凉、漫步的悠闲、遇知音的快乐、赏月的欣喜、人生的感慨,种种微妙复杂的感情尽在其中。

有了文眼的引领,以简驭繁,学生的阅读学习就变得简单多了,课堂氛围也迅速活跃起来,课堂教学变得更加高效。

本课的问题设计思路梳理如下。

(四)从文中抓文眼,顺“瓜”摸“藤”,提纲挈领

有些文眼藏于文章中间,就像在河上搭起一座桥,起到承上启下的作用。如鲁迅的《孔乙己》,它不同于一般的文章,篇幅相对较长,文眼处于文章中间。要想在有限的课堂时间里能取得较好的教学效果,教师就得借助文眼,做到长文精教或长文短教。在教学《孔乙己》时,笔者先让学生找出文中两个承上启下、能凸显人物形象的句子。

第一个句子:孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。找到这个句子后,笔者让学生思考:“怎么理解‘唯一?”学生结合第一段内容,答道:“他不属于短衣帮,也不属于长衫帮。”笔者顺势问:“短衣帮和长衫帮的区别在哪里?”学生回答:“短衣帮站在柜台外喝,酒菜很简单;长衫帮要菜要酒慢慢坐着喝。这是极为鲜明的对比。”笔者接着问:“从两者的对比中,你发现了怎样的社会现实?”经过小组讨论,学生明白,这体现了贫富悬殊、等级分明、阶级对立。接下来,笔者再引导学生思考:“孔乙己为什么穿长衫站着喝酒?”学生结合第一段的内容进行解读:孔乙己“站着喝酒”表明他在经济和社会地位上和短衣帮一样;但他始终穿着那件“又脏又破、似乎十多年没有补也没有洗的长衫”却说明他要硬摆读书人的架子,羡慕上层阶级,不愿与短衣帮为伍。站着喝酒的方式和穿长衫的矛盾体现了孔乙己的独特性,也预示了他的悲剧命运[3]。由此,学生总结出孔乙己的形象:穷困潦倒、自命清高、好吃懒做、死要面子、自欺欺人。

第二个句子:孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。学生找到这句话后,笔者抓住“快活”和“这么过”这两个关键词继续引导:“孔乙己是怎样使人快活的?没有他的时候,别人是怎样过的?”笔者让学生从课文第四、第六、第七、第八和第十自然段中找答案,通过分析酒店里的人取笑孔乙己偷东西、取笑孔乙己未进学,孔乙己教小伙计写字、给孩子们吃茴香豆,孔乙己被丁举人打折腿几个事件,分析孔乙己、酒客和丁举人的形象,再从人物形象、人物命运中挖掘文章的主旨。

本篇课文的教学由两个关键句引领,提纲挈领,抽丝剥茧,层层深入,助力学生精准分析人物形象,深刻理解课文主旨,最终达成教学目标。

结语

文眼既是文章之眼,亦是阅读教学之眼,抓住了文眼,如同抓住了理解文章主旨的钥匙。概括而言,立足于文眼,进行“顺瓜摸藤”式的问题设计,可以让课堂教学更为深入、更有逻辑,使学生学得更专注;可以让课堂内容更开阔、丰富,让学生学得更有深度;可以让课堂教学更加有情、有味,更好地培养学生的语文核心素养。

【参考文献】

[1]李如密,孙元涛主编.新世纪教师教学艺术策略[M].北京:中国青年出版社,2001.

[2] 倪文锦主编.语文新课程教学法(初中)[M].北京:高等教育出版社,2011.

[3]董岩.顺瓜摸藤讲清所以[J].新闻与写作,2010(2):70.

作者简介:梁孟妹(1979—),女,广西壮族自治区贵港市港南区第三初级中学。