文化自信视域下钢琴作品《梅花三弄》的演奏教学分析

2024-06-03谢欣纯姜薇

谢欣纯 姜薇

[摘 要] 如何将西洋创作技法与中华民族传统音乐文化相融,传承和发展民族文化,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,坚定文化自信,碰撞出独具民族特色的乐曲篇章是近代作曲家们不断探索的目标。琴曲《梅花三弄》在数百年间承载着琴曲历史脉络被不断传承和演变,近代以来也被更广泛深远的以其他音乐形式进行传播、延续,曲名“梅花”更是饱含人文积淀和文化意蕴。本文以王建中先生所改编的钢琴曲《梅花三弄》为例,探索文化自信视域下的演奏教学分析,进一步更深层次理解古琴曲《梅花三弄》中“道、气、韵、妙”的中国传统审美意境。

[关键词] 文化自信;民族特色;梅花三弄;古琴艺术表现;演奏技巧

[中图分类号] J624.1 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)05-0047-03

一、《梅花三弄》的历史源流及钢琴曲

改编历史背景

琴曲《梅花三弄》包括留存46本谱集的47个谱本,演奏形式多样含有琴曲独奏、琴箫合奏及琴歌等,正是工匠精神的传承使得琴曲《梅花三弄》存有许多不同年代不同地域的琴谱。“三弄”意思是指“梅花”的主题旋律分别在不同段落重复出现三次,这种演奏手法与古代笛曲的演奏手法有一定关联,但没有确切记载能够证明笛曲三弄与琴曲中的三弄为同一曲调。乐曲的前半阕曲调清幽,表现出梅花傲雪恬静的姿态,乐曲后半阕主要表现了梅花不畏凛冽寒风依旧迎风摇曳的坚毅品格。全曲通过音色、节奏、曲调的变化作出“一静一动”的前后对比,并且用循环体的结构将梅花高洁坚韧的气质形象刻画出来。梅花傲雪高洁,不畏严寒而绽放的特点恰恰吻合了古代文人所最为看重的“气节”二字,是古今艺术创作的重要题材。古琴作为中华民族最古老的丝弦乐器距今有近三千多年的历史,古琴不仅仅是一种乐器,更是体现中国传统音乐文化最深意蕴和内涵的经典艺术。

随着20世纪西方音乐传入我国,点燃了一场音乐革新运动,由“学堂乐歌”开启了中国近代音乐的历史大门。最初洋务派提倡的“中体西用说”开始了一系列的社会改革运动。音乐方面也不例外,人们尝试将欧美流行朗朗上口的旋律填入中文歌词,创造一种新型歌唱形式,做出了与传统风格不一样的尝试。[1]在各种音乐思想迸发的时代,一味守旧、坚持传统文化不能有丝毫改变观念的“国粹主义”与认为音乐并不死板可以融会贯通相互借鉴的音乐中间人士之间碰撞出思想火花,这类“音乐实干家”不仅提出理论主张更在音乐实践上进行革新探索,为近代中国音乐创造出具有时代特色的新音乐。

觉醒年代,思想在崛起,中国的音乐也在慢慢崛起,民国时期一代代留学海外的作曲家,在吸收西方作曲技巧的同时又致力于同中国本民族特色相结合,探索创作出独具东方民族特色的钢琴作品,为后来的学习者提供了更多中国钢琴作品,不再局限于演奏西方钢琴作品;解放初期,社会和平稳定也是钢琴作品创作的繁盛时期,创作手法沿用改编民歌或民间流传的曲调,并且在此基础上加以拓展,创作的风格和题材也较为自由,内容倾向于群众化,满足大众审美;1966—1976年由于历史原因这一时期钢琴作品未得到进一步发展,音乐文化被限制,但作曲家们依旧进行探索,破除固有的思维,着眼于艺术的多元化发展,创新钢琴音乐主题,钢琴作品《梅花三弄》正是在这一时期所诞生的新兴乐曲。

一代人有一代人的使命,无论在何时我们都要坚定文化自信,我国优秀的传统文化是民族独立自主、自信自强的精神态度,支撑着民族凝聚力和认同感。推动中华优秀传统文化创新型发展,坚定和培养高度的文化自信,繁荣中华文化发展,促进我国优秀传统文化走向国际视野是一代又一代音乐家们的奋斗目标。

二、钢琴曲《梅花三弄》中的古琴艺术表现

在中国钢琴曲中以器乐作为改编对象的曲子一般来说在演奏上最大的特点就是对原乐器演奏技巧的模仿,[2]比如在《百鸟朝凤》中对唢呐乐器技巧的模仿,《平湖秋月》中对扬琴、横箫、秦琴等民族乐器的音色特点和技巧模仿,作者在改编古琴曲《梅花三弄》时对古琴演奏技巧和音色也进行了一定的模仿。首先是对散音的模仿,散音也叫做空弦音,音色浑厚。在曲子引子部分,作者主要运用倚音柱式和弦的旋律和八度低音模仿了古琴的散音技巧,旋律速度缓慢,低八度出现的倚音使音调低沉,整体音色沉静缓慢,八度音符像一步步的脚印沉稳地印在厚厚的雪地里。其次是对古琴中泛音演奏技巧的模仿,泛音指的是弹奏中将左手手指对准徽位,也就是泛音点上,并且虚按在琴弦上微微用力,同时右手弹奏相应琴弦,演奏出的音响效果空灵缥缈好似天籁,因得名为“天声”。泛音的演奏要做到音弱而不虚,实难把控。在主题旋律第一次出现的时候(见谱例1)作曲家采取四部和声的写作手法,高音声部单音旋律在三个声部之上突出了“梅花”主题,高声部歌唱般的旋律,和古琴泛音有着异曲同工之妙。

谱例1:

在古琴曲和改编曲中都将泛音这一技巧贯彻始终,钢琴与古琴构造虽然悬殊,但作曲家运用巧妙的创作手法来复刻出古琴泛音,尾声中琶音的弹奏音响效果拥有西洋乐器独特的音色。

三、钢琴曲《梅花三弄》的演奏教学分析

曲式结构为:引子1—28、A段29—61、B段62—113、C段114—133、D段134—229、尾声230—246。

(一)倚音的演奏

在引子部分八度倚音的演奏要保证整齐弹奏,避免手指出现一前一后触键不整齐的音响效果增加了演奏的难度。倚音演奏时指尖牢牢钩住,控制弹奏力度,从pp的力度开始随着音乐的发展慢慢推进。右手的柱式和弦手指紧贴琴键,力量集中发力,运用手腕的力量带动音乐进行,将梅花的意蕴表达出来。

(二)“梅花”主题的演奏

A段29—61小节是第一次“梅花”主题,速度整体变快,左手模仿古琴抚弦加弹拨的方式,右手要区分出主题“梅花”旋律和十六分音符伴奏这两个层次,伴奏部分触键缓慢采用抚摸的弹法,旋律部分快速触键加以突出,使绵柔的伴奏音色与明亮的旋律音色区分开来,但要注意这里的力度记号是mp,把握力度不能使旋律音色过分尖锐。

B段52—113小节是第二次“梅花”主题,旋律位置发生变化出现在左手声部,右手变为跳音式四度音程,模仿古琴泛音演奏技巧在跳音上巧妙地加上了连线,因此在弹奏此处时不能一味地将其断开,跳音弹奏时想想古琴泛音的弹奏方式,手肘放松带动手腕。

C段114—133小节是“梅花”主题的第三次出现,在这一段落中作者采用了大量琶音来模拟古琴演奏技巧,听觉效果仿佛是古琴“抚”出来的,旋律线条流畅明快,充分将钢琴这件西洋乐器和中国民族音乐的美感融合起来。演奏时保证琶音平均演奏,既轻柔又平均是极难做到的,手指紧贴琴键弹奏,幅度尽量小,利用手腕和手肘带动,在放松的状态下弹奏出“刮奏”一般的音响效果。

(三)速度的演奏

钢琴曲《梅花三弄》延续了古琴中速度变化的音乐布局,以弹性化的渐进速度刻画梅花的形象性格。全曲速度的变化频繁且幅度大,呈现出前后统一且内部渐变的速度特点,较为弹性自由。在尾声部分的tempo tubato自由速度记号,给演奏者一定的发挥空间,笔者在演奏此曲时也深有感悟,在三次“梅花”主题的变奏中速度一次快过一次,最后尾声缓慢且自由的速度让人一下放松下来,旋律从高潮的紧张感转为平静,仿佛闻到风雪严冬后的一缕梅香。演奏尾声时要注意力度节奏之间的转换,节奏上“自由”不意味一直过分拖延,做到张弛有度,节奏处理自然,乐句的旋律演奏悠扬起伏,尤其最后五小节,主题旋律再次出现首尾呼应并且出现音乐术语rit,速度渐慢且从容不迫的演奏,伴随琴音渐渐远去,在恬静怡然的氛围中结束,引起无限遐想。

(四)踏板的运用

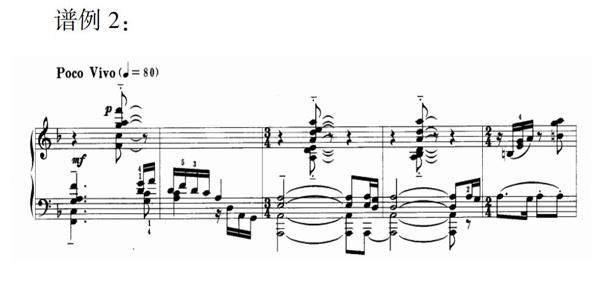

直踏板的运用在钢琴演奏中多在需要强调的音或者节奏点上使用,指的是在手指触键的同时踩下踏板(见谱例2),在这一乐句中为突出左手低音可采用直踏板的演奏方法,左右手同时弹奏和弦并踩下踏板,后面出现旋律时又弱下来,突出前后强弱对比与主题“对比”呼应。踩踏板时以右脚跟为支撑点,前脚掌轻踩踏板,过程中脚掌不离开踏板。

谱例2:

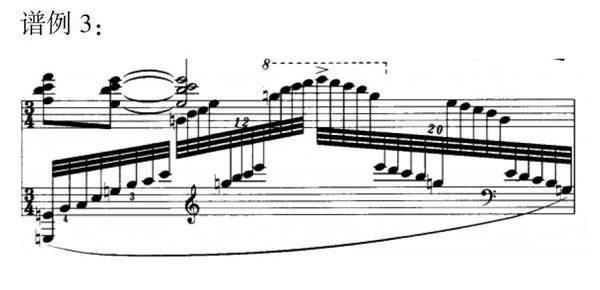

另一处运用切分踏板又称音后踏板,在音之后迅速踩下踏板用以将声音连贯延续下去(见谱例3)。这一乐句作为连接下一乐段的过渡乐句,快速的连音可用切分踏板的方法,在第一个和弦弹完后迅速踩下踏板到下一小节的第一个和弦后更换踏板达到段落紧密相扣的听觉效果。

谱例3:

同样出现切分踏板运用的地方还有在乐曲的六连音弹奏,在每个六连音的第一个和弦弹完后迅速更换踏板,一直重复此换踏板的方法直到演奏完毕全部六连音,踏板要快速换干净,前脚掌浅踩快速抬落,不产生黏腻含糊的音色,这样演奏出来的音响效果更加流动。

四、文化自信视域下古琴曲改编钢琴曲的传承与发展

早在周朝古琴就用于祭祀、朝会、典礼等雅乐,是世界最古老的弹拨乐器之一,是华夏文明源远流长的象征。2003年11月7日,在经济全球化的新发展形势下为保护世界各民族文化的发展,联合国教科文组织在巴黎总部宣布将“中国古琴”列为第二批“人类口述和非物质文化遗产代表作”,同时也为中国古琴艺术的传承和发展夯实了基础。

在中国共产党的领导下保护和传承古琴文化的工作得到大力的支持,并发展了新型传承方式,设立专业音乐院校培养人才。在保护和传承古琴艺术的基础上,推动中国传统文化的创造性转化和创新性发展,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根本,留给当代音乐人的新挑战和新任务是要繁荣和发展中华文化。首先,加强古琴传统文化研究工作,[3]探索中西方传统音乐艺术的异同,明确古琴传统原样保存的迫切性,培养出能原样保存传统的年轻传人;再者,进一步明确古琴曲“传谱”和“打谱”、创新和传承的界限,在保护和继承、发展传统的基础上进行琴曲“打谱”和新曲创作;最后,加强中国传统文化的教学工作,发达文化产业,提高文化软实力,培养新一代青年的古典文化修养和哲学思想修养,开展古琴专业教学的创新,创作出更多古琴改编曲,包括二胡、古筝、琵琶、钢琴等,将传统音乐形式多样化发展。

传统不意味着墨守成规,发展也不代表一味冒进突破,二者合理共存,既有传统奠基又有革新点缀,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。钢琴曲《梅花三弄》很好地诠释了传统与革新之间的平衡,沿用了原曲梅花主题重复变奏三次的结构特征,在此基础上继续发展,将乐曲推向高潮;旋律线条上,作者利用钢琴音域广的优势丰富了整体和声色彩在情绪感染上更具张力。通过对中华优秀传统文化的补充、拓展,提升优秀传统文化影响力,是增强文化自信、提高文化软实力的重要方式。古琴曲向钢琴改编曲发展对中国古典音乐艺术对外推广和普及、中华文化向外输出起到一定作用,是东西方文化体系的一种融合。

结 语

在王建中先生的改编曲中我们可以看到不论是编曲也好、演奏技巧也好,都离不开与古琴的密切联系,所以在弹奏时也应该多了解古琴的弹奏方式进而更深刻地理解钢琴改编曲中的内涵意蕴,更能贴切表达出曲子中“梅花”坚韧、孤傲、高洁的独特气质。

除此之外在改编曲中看到作者对西洋乐器钢琴的音色和技术的探索,比如如何将西洋乐器与中华传统音乐文化相结合,如何有效利用钢琴音域广、力度控制范围大等特点,并且在写作上大胆发挥,创新内容,改编后在西洋乐器钢琴上演奏依旧能保有原民族风格韵味,又糅合西洋创作技法中多声部写作的特点,对和声织体上进行变化和叠加,使得通篇器乐作品羽翼饱满,音色丰富多样。乐曲中三次“梅花”主题变奏,每一次都变化不同的旋律织体,通过三次对比,情感在主题的一次次出现中越来越丰富,以借景抒情的表现手法赋予了“梅花香自苦寒来”的意境,音色变化也极其丰富,对演奏者技巧要求高。梅花在中国文化语境中代表着文人风骨的最高品格,它们象征着文人气节和高洁品质。要在三次主题变化中突出“梅花”一动一静的对比,是中国文人音乐中内涵、情操、气节的经典代表。作曲家将原本陈旧的表现形式进行创新,用西方乐器特有的特点将中华优秀传统文化意象展现出来,赋予其新的时代内涵,再次激发作品新的生命。以贴近现代的表达形式但又不失对传统文化内涵的补充拓展,帮助现代听众提升对传统文化的审美,提高了文化软实力,增强文化自信,促进中国钢琴作品发展,为发达文化产业做出贡献,是一首将革新与传承演绎诠释得恰到好处的器乐改编曲,为中国钢琴音乐走向国际迈进了步伐。

参考文献:

[1] 刘再生.中国音乐史简明教程[M].上海:上海音乐学院出版社,2006:5.

[2] 刘小楠.王建中钢琴改编曲中的器乐模仿和演奏特色研究[D].河南师范大学,2015.

[3] 孙颖.中国古琴曲改编的钢琴作品演奏与比较分析[D].齐齐哈尔大学,2016.

(责任编辑:刘露心)

[收稿日期] 2023-12-14

[作者简介] 谢欣纯(1998— ),女,山东科技大学艺术学院硕士研究生。(青岛 266000)

[通讯作者] 姜 薇(1980— ),女,山东科技大学艺术学院音乐系系主任,硕士生导师。(青岛 266000)