米约艺术歌曲和声技法探究

2024-06-03吴玥

吴玥

[摘 要] 米约是20世纪上半叶法国“六人团”作曲家之一,艺术歌曲写作是他创作的重要领域,其中的和声技法既有对传统的继承也兼具时代的新气息。本文将从调式音列化和声思维运用、色彩化的和弦结构、泛自然音和声风格的应用这三个方面来探讨米约艺术歌曲中的和声技法。

[关键词] 米约;艺术歌曲;和声

[中图分类号] J614.1 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)05-0013-04

一、调式音列化和声思维的运用

调式音列化和声思维的灵活运用,能够为音乐的表现带来独特的色彩效果。在法国前辈“印象派”作曲家笔下,对调式音列化和声思维的探索与创新,可以说为当时作曲家们摆脱传统调性和声思维意识的束缚,开辟了一条更加广阔的道路。印象派作曲家对自然调式音列以及人工音阶的探索,使“音列”思维在一定程度上成为西方近代和声风格的重要手段之一,即恪守特定结构的调式音列,从而使其中的和声进行产生特殊的音响色彩,主音是否明确则退居第二位。20世纪上半叶法国作曲家米约继承了这种创作方式,经常运用调式音列化和声思维创造具有色彩性的音响效果。

(一)五声自然调式化和声风格

法国印象派作曲家运用具有东方风格的五声调式常常是为了渲染色彩,而继印象派之后的法国作曲家米约在运用这种风格时,理念与印象派不同。在他的艺术歌曲中常采用具有东方文化底蕴的诗词散文等作为艺术歌曲歌词来源。在此类艺术歌曲中运用五声性风格从严格意义上讲是为表达某种东方风格的异国情调。五声调式的运用并非与中国风格相关,故此处将不按照中国调式理论的称谓去称呼,而采用某调无半音五声调式表述。

谱例选自米约艺术歌曲《认识东方诗歌七首》第一首《夜色中的游廊》。这部声乐套曲是米约在读过一本《认识东方》的诗集后有感而发,将其中的几首诗谱写为艺术歌曲作品,表达一种具有东方文化色彩的异国情调风格。谱例节选自这首艺术歌曲的开头处,以黑键五声音阶(即#F无半音五声调式音列体系)作为和声材料。歌词大意为:“有些野蛮人相信,死婴的灵魂附在缀锦蛤壳里”,这里声乐旋律表现为以#a为主音,而钢琴伴奏具有#C的调性中心特点。钢琴伴奏部分采用五声纵合化和弦的分解形式,和声进行是受黑键五声音阶控制的左右手声部形成反向的类平行进行方式。由于纯五声声部音阶级进中有大二度与小三度之差异,因此它的平行进行不能保持相同的音程,因而縱向结构亦有变化。如谱例中钢琴低音部分形成五度和弦与三和弦交替,高音部分形成四六和弦与四度和弦交替,并且两个声部形成反向(如图所示)。

谱例选自米约艺术歌曲《认识东方诗歌七首》第七首《在黎明》。此处钢琴伴奏部分采用了五声纵合化和弦结构来描述一种具有东方风格的异国情调。其中声乐旋律建立在E自然大调,而钢琴伴奏部分实际上是两个具有不同音列的五声纵合化和弦来回交替。那么第一个五声纵合化和弦E-#G-B-#C来源于E无半音五声调式的四音和弦,第二个E-#F-A-B-#C来源于以E为主音的A无半音五声调式体系第四调式的五音和弦,而这两个五声调式音列均可纳入E自然大调音列范围内。从和声功能角度来看此处是以T-S-T的变格进行为基础,通过对主和弦以及下属和弦结构加入五声纵合化因素使得此处具有一种柔和的音响效果。

(二)八声音阶

八声音阶是以小三度为单位的“音程循环调式”,音阶结构由全音、半音交替而成。十二平均律中,由小三度循环构成的不同音高的减七和弦仅有三个,任意两个减七和弦均可合并为一个八声音阶,这样不同音高的八声音阶也是仅有三个。

谱例选自米约艺术歌曲《认识东方诗歌七首》第一首《夜色中的游廊》,此处钢琴伴奏下方声部采用以B为主音的全音-半音型上行八声音阶,上方声部纯四五度关系旋律音程的上下行琶音所造成的拱形结构,对此处歌词文学意境“站立在苍穹的最高点”起到一定的描绘作用,同时也暗示了局部的调性中心。钢琴的上下声部应作为既独立又相互关联的两个层次来看,上方声部头两拍#F-B音交替体现出B的调性中心,而#F音独立于下方的八声音阶,作为支持主音B的纯四度出现,后两拍F-bB音交替体现出局部的bB调性中心,也正好配合了此时下方声部八声音阶。此例中对于八声音阶材料的应用为线性旋律性运用。

谱例选自米约艺术歌曲《认识东方诗歌七首》第三首《分离》。谱例中第1—2小节钢琴上方声部整体上形成了以C为主音的全音-半音式上行八声音阶,而下方声部的大、小三和弦结构实际上配合了上方声部的八声音阶,但和弦结构并没有完全纳入此音阶中。第1小节强调c小调中心地位,下方配以c小三和弦使得第1小节体现出c小调特征;而第2小节下方的B大三和弦再结合上方八声音阶的后四个音具有了B混合利底亚调式特性。值得一提的是,若从整体上来看,此处是以c小调为调性中心,运用同三音调式交替手段达到色彩对置,第1小节为c小调主和声,第2小节交替运用同三音调B大调主和声与其形成色彩上的对置,之后又回到c小调主。此例对于八声音阶材料的运用仅表现为旋律线性化运用。

二、色彩化的和弦结构

(一)五度和弦结构

五度和弦结构在米约的艺术歌曲中经常作为重要的和声材料出现,五度和弦通常具有更开放、更稳定的音响效果,当然,每个和弦音也占更多的纵向空间。在库斯特卡《20世纪音乐的素材与技法》一书中提到的关于描绘四度、五度和弦的便利方式是:例如,用“bA上6×5”来表示以bA为根音的六个音的五度和弦。[1]在米约的艺术歌曲中对于五度和弦的应用通常表现为琶音式五度分解和弦织体以及静态柱式和弦织体。

谱例选自米约艺术歌曲《犹太人诗歌》第六首《爱之歌》。这是此艺术歌曲的开头部分,调式调性建立在bA大调,钢琴部分是以bA为根音构成琶音式分解的纯五度叠置的六音和弦(bA上6×5)。这个分解和弦的构造十分巧妙,它在一定程度上暗示了主属功能关系,还囊括了bA大调除Ⅳ级音外的所有音。这个纯五度叠置的分解型六音和弦,作曲家对其结构的安排也别具匠心,以bA音为根音用以肯定调性,到达顶点G音后就不再向上做纯五度分解了。一方面是由于要守在bA大调调性范围内,另一方面G音正好是bA大调的导音。第1—8小节就以这个琶音式分解的纯五度叠置六音和弦始终持续着为声乐旋律做伴奏,衬托着“我心中的嫩芽和玫瑰同时醒来,她也是”的歌词意境。

谱例选自米约艺术歌曲《犹太人诗歌》第四首《慈悲之歌》。谱例中第2小节纵向柱式和弦是以bB为根音纯五度叠置的六音和弦(bB上6×5),而处在2—3小节上方声部的纵向结构依旧采用五度叠置。有趣的是,2—3小节上方声部的五度和弦正好构成E无半音五声调式,而下方声部以及中间声部体现出F大调特征,在一定程度上此处构成了F大调与E无半音五声调式的多调性复合。整体来看此处的和声进行暗示出F大调T-S-T的变格进行意义,而在纵向上的创新性和弦结构运用为音乐带来了独特的色彩性音响。

(二)空五度和弦

空五度和弦由于三音的省略,音响效果空洞。这种和弦经常被用来塑造一种东方韵味或是悠远消逝的过去景象。在米约的艺术歌曲中,这种和弦结构经常出现在钢琴的下方声部,在一些描绘具有异国情调的东方意境,或是与过去宗教文化相关的内容中,这种空五度和弦被广泛应用。

谱例选自米约艺术歌曲《犹太诗歌》第三首《铁匠赞歌》,此处调式调性为C大调。歌词唱到“在约旦河边,坐落着一个铁匠人的小屋”,这里钢琴伴奏的和弦结构均采用空五度和弦。其中下方声部一直持续着C空五度和弦,上方声部则采用平行进行方式交替着E、D空五度和弦。由于上下声部层次清晰,根音明确,所以此处在一定程度上还体现出空五度和弦的复合意义。

谱例选自米约艺术歌曲《犹太诗歌》第三首《农夫赞歌》,此处调式调性体现为G混合利底亚大调特点,其中第2—4小节钢琴伴奏部分采用G空五度和弦的柱式结构以及分解形式作为和声材料为声乐旋律伴奏。第5小节钢琴伴奏下方声部的bD、bB空五度和弦分别与上方分解形式的G空五度和弦形成纵向复合。从横向的和声进行来看,钢琴下方声部的G-bD-bB-G的空五度和弦进行体现了一种小三度循环关系。此处歌词大意为“山岗上的一座小屋,周边的菜田,果园,硕果累累的紫葡萄藤,清澈的溪水,潺潺的水声”,表达的是农夫对田园生活的向往,米约采用空五度和弦结构塑造了这种文学意境。

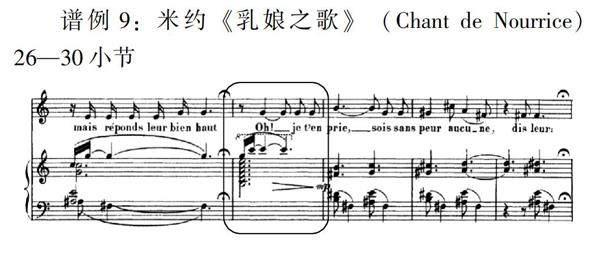

(三)高叠和弦

谱例选自米约艺术歌曲《犹太人诗歌》第一首《乳娘之歌》。第2小节的高叠和弦是以B为根音,以C大调音阶的七个音级为和弦音的高疊十三和弦。此处歌词的文学意境是乳娘对自己襁褓中的婴儿说着作为希伯来人的荣耀,即使身处异国他乡,面对其他族人,无需在他们的辱骂中羞愧,而要高声的回应他们你是圣人的后代,永恒的民族之子。这里钢琴伴奏以高叠十三和弦的不协和色彩烘托出某种具有“民族自豪感”的文学意境。此高叠和弦与C大调的音阶构成相一致,却又采用以B为和弦根音,其中与多调性的复合具有很大的关系。第1小节钢琴下方声部是B大调的D7和弦,所以第2小节高叠和弦的低音B象征着解决到B大调主音,而和弦的所有音与C大调音阶相一致是为了与钢琴上方声部的层次C大调保持一致。所以在这里采用这种形式的高叠十三和弦是要反映多调性构成而形成的。

(四)以半音阶十二音思维为主导的复合和弦结构

谱例选自米约艺术歌曲《犹太人诗歌》第六首《爱之歌》。这是这首艺术歌曲的结束处,最后两个小节的和弦安排比较独特。此艺术歌曲的开头处调式调性是建立在bA大调,结束处却最终结束在了关系小调的同主音大调F大调上。第4小节的和弦结构是F大调主和弦与省略三音附加二度四度音属和弦的复合,产生一种具有五声性的音响效果。第5小节第1拍是在F大调主和弦上复合G、A大三和弦第一转位,第二拍则是复合#F、#G大三和弦,这样一来最后1小节就囊括了所有的十二个半音,造成一种极具色彩性的音响效果。

三、自然音和声语言的新色彩——泛自然音和声的运用

泛自然音和声风格是近代音乐中的一种和声手段。“‘泛自然音化是尼古拉斯·斯洛尼姆斯基在他所著《1900年以来音乐》一书中所创用的术语,指旋律与和声均以纯自然音阶为基础的一种新的音乐风格。”[2]它的特点是自由使用同一自然音体系内的各音,在纵向和声结构上可作各种自由的组合,但均在同一自然音体系内,横向进行不再受功能性和声制约。

谱例选自米约声乐套曲《农业器具》第三首《收割机》,谱例中小提琴、中提琴、大提琴与声乐声部形成某种泛自然音和声风格。其中小提琴、中提琴和大提琴声部乐谱位置完全相同,由于谱号使用的差异实则表现为相距七度的同一下行音阶式旋律线条在C自然大调调式音列体系内的纵向叠置,而声乐旋律线条也在此自然音体系范围内,所以说谱例中第1—3小节声乐声部与弦乐组表现为在C自然大调体系下的泛自然音和声风格。

谱例选自米约艺术歌曲集《犹太人诗歌》第六首《爱之歌》。此处钢琴始终以bA为根音的琶音分解式纯五度叠置六音和弦为bA大调的声乐旋律线条做伴奏。这种手法在一定程度上具有了某种泛自然音和声风格。

结 语

法国作曲家米约的艺术歌曲在调式音列的应用上倾向于五声自然调式风格,以及全音阶与八声音阶的应用上,纵向新颖的和弦结构倾向于五度和弦结构、空五度和弦、高叠和弦以及复合和弦的运用。泛自然音和声手法的运用是受到新古典主义时期俄国作曲家斯特拉文斯基影响。总之米约艺术歌曲中的和声技法整体表现为对印象派作曲家和声手法的继承和受新古典主义影响的倾向。

参考文献:

[1] [美]库斯特卡.20世纪音乐的素材与技法[M].宋谨译.北京:人民音乐出版社,2002:45.

[2] 桑桐.和声学教程[M].上海:上海音乐出版社,2011:369.

(责任编辑:韩莹莹)

[收稿日期] 2023-12-08

[作者简介] 吴 玥(1988— ),女,博士,武汉音乐学院作曲系讲师。(武汉 430060)