问题解决模式下高中数学复习课教学

2024-05-27王智星

王智星

摘要:在高中数学复习课教学中,引入问题解决理念,尝试搭建开放式问题学习和探究情境,从问题启思、合作讨论、追问溯源、回问总结中,可更好地帮助学生全面掌握数学知识点.

关键词:高中数学;问题解决模式;复习课教学

中图分类号:G632文献标识码:A文章编号:1008-0333(2024)12-0035-03

复习课,顾名思义是对所学章节知识点的再现与回顾,也是高中数学重要课型之一.对于复习课的设计,总体上聚焦章节内知识点的逻辑关系,帮助学生认识、理解数学思想和解题方法,升华学生数学学习能力[1].问题解决模式,最显著特点是将“问题”作为课堂教学的主线,引领学生去发现问题、思考问题、探索问题、解决问题.依托问题解决模式教学,可以强化学生对数学问题的学习力、思维力和解题力.

1 问题的提出

问题解决模式是数学学科素养落地的有效途径,能够让学生从问题解决中获得必备品格和关键能力.高中数学学科,数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、数据分析、直观想象等都是必备素养,而这些素养的获得,可以通过问题解决教学模式来实现.

本节课程的教学设计以“直线与方程”复习课为例,引入问题解决模式.问题的选择由学生提,解决思路的确定由学生想,解题方法由学生说.课堂由“四问”构成,即启问、探问、追问、回问,依托问题情境,激活数学课堂.考虑到一节课课程容量的有限性,本节复习重点渗透“大单元”理念,从“直线”学习入手,探究与“直线”相关的解题方法,再延伸到对一般“曲线”的解题路径.让学生体认“坐标法”在解决几何问题中的重要价值,感悟数形结合思想的运用.

2 案例呈现与教学过程分析

在对“直线与方程”章节复习课设计上,按照循序渐进的认知规律,将整个课程分为浅度开放、中度开放、深度开放三个环节,每一环节均由问题展开.通过问题来解释本章节知识点,在问题解决中探究数学解题思路和方法,让学生认识、掌握“坐标法”,并抓住高中数学解析几何问题的解题精髓.

2.1 浅度开放设计环节

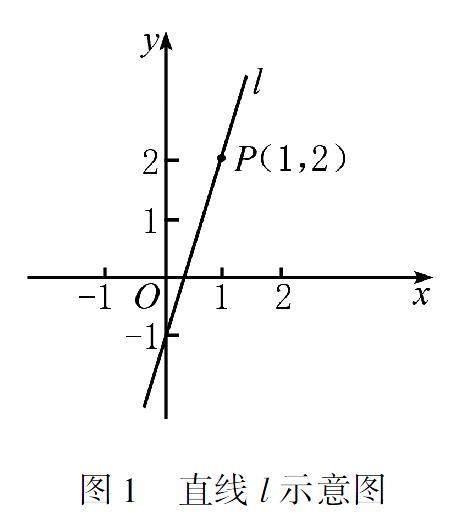

在课堂伊始,引出问题:对本节所学的直线,请回忆并思考,采用的是什么方法?在直角坐标系中,对于直线,需要通过两个坐标点来确定.如图1所示,点P的坐标为(1,2),有直线l经过点P,请思考,再增加一个条件,来确定并求出该直线l所对应的方程.显然,复习课设计,教师所设定的问题,要指向本节主要知识点.对于“直线”的学习,认识直线的构成要素,了解直线方程及表示方法,分析直线与直线之间的关系,等等.

在本例中,有学生想到,可以增加“斜率”条件来确定直线l所对应的方程;有学生想到,可以增加“某一个点”的坐标,来确定直线l所对应的方程;还有学生想到,可以增加“截距”来确定直线l所对应的方程.斜率、点、截距,都是本节所涉及直线方程所要考慮的知识点.在课堂上,为了便于学生对相关问题完成解答,结合学生的回答分别给出相应条件,让学生对照条件,来推导出直线l所对应的方法.

问题1:当增加的斜率为“2”时,则该直线方程如何表达?

问题2:当直线l同时经过点P(1,2)、点Q(3,0)时,直线方程如何表达?

问题3:当直线l在x轴、y轴上的截距相等时,直线方程如何表达?

问题1的解题思路:已知条件有点P坐标,还有斜率k,则根据直线方程表达式y=kx+b,代入方程求出b的值,则推导出该直线l所对应的方程;对于问题2:根据点P、点Q两个点所对应的坐标,可以分别代入直线方程y=kx+b,求出k、b的值,即得到直线方程;对于问题3:给出的条件是经过点P的坐标,还有与x轴、y轴截距相等.在两轴上,截距相等,可以有多种情形,而不同情形所对应的直线方程也不同.比如,当直线l过点P,并在第二象限与x轴、y轴截距相等时,可以计算出直线的斜率为“1”,还可以在第一象限、第四象限共计三种情形.可见,截距相等关系具有开放性,需要学生能够打开思维,考虑多种情况下的直线方程.

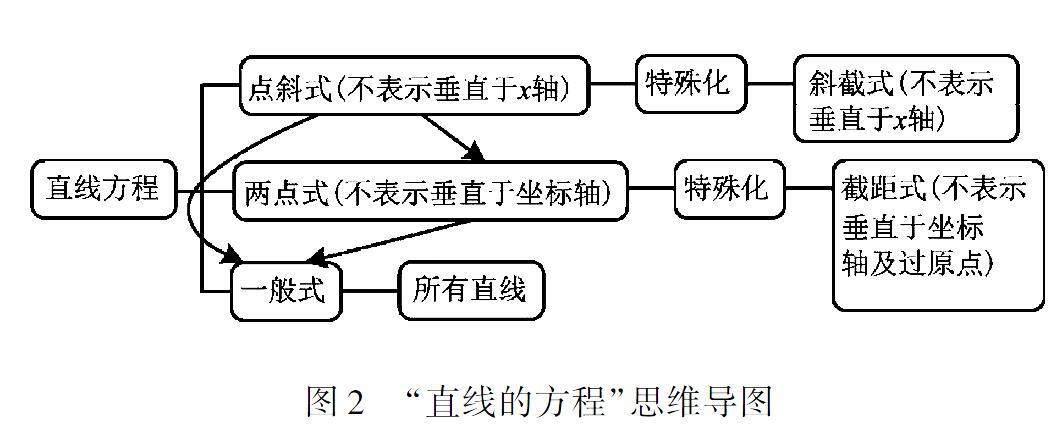

最后,引出“回问”,从上述直线方程的求解中,请学生思考:表示直线方程有哪几种形式?这些形式能否表示平面内的所有直线?直线方程之间能互化吗?在组织学生对直线方程表达形式的讨论后,对所复习的知识点进行综合,借助思维导图来厘清知识点之间的逻辑关系如图2所示.

对直线方程的表达方式主要有三种,即点斜式、两点式、一般式.考虑到特殊情况,对垂直于坐标轴的情形除外.点斜式中,还存在斜截式情形;两点式中,还存在截距式.对于一般式,则可以表示平面内的所有直线.

2.2 中度开放设计环节

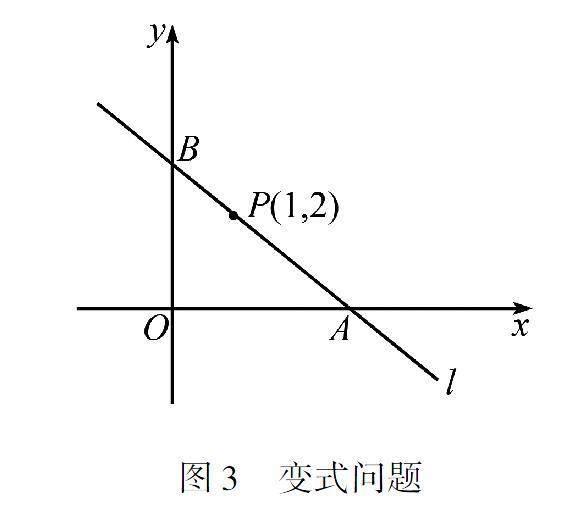

复习课上,对问题解决模式的应用,所设置的问题还要强调对学生问题意识、质疑精神的激发,让学生能够从问题解决中积累数学知识经验.关于“直线与方程”章节的复习,引入变式问题,如图3所示.

某直线l过点P(1,2),与x轴、y轴相交于A、B两点.请思考,增加某一条件,来确定直线并求出直线l所对应的方程.问题的引出,要给予学生思考的时间.教师要适当启发学生,联系本章所学的知识点,翻阅教材,拓宽思路.对该问题的设计,意图在于让学生选择恰当的方式来求解直线方程.题意中,直线的位置具有开放性,为学生讨论、探究搭建了空间.对相关题型的回忆,有学生想到了“待定系数法”.将学习主动权交给学生,鼓励学生展开交流、碰撞思维,突出“学中做”“做中学”.对方程思想的学习,有助于学生主动去发现、分析和解决问题.有学生根据题设已知条件,想到了三角形的周长、面积、线段PA=2PB、向量PA·PB等条件,让一道题目变成了多道题目.

比如,结合图3,当S△AOB=3时,求直线l所对应的方程.在解析中发现,当△AOB的面积为3,所得结果无解.有学生对“无解”感到疑惑,怀疑自己是不是解错了.通过检验,之所以出现“无解”情形,主要是因为三角形的面积,与边长有一定范围有关.如果改变面积值,再对比有解的条件下,求出直线l所对应的方程.在这个过程中,对于三角形的面积,又适度延伸新的数学问题“最值问题”.

再如,某例题中,过点P(1,2)的直线l与x轴、y轴交于A、B两点,当△AOB面积最小时,直线l所对应的方程是什么?针对条件△AOB面积最小,学生需要运用不等式来求解,最终得出直线方程为2x+y-4=0.对该题进行变式训练,同样过点P(1,2)的直线l,再给出l′所对应的方程为x+y-5=0.请思考,对这两条直线,可以提出哪些问题?这一设计旨在转变教学重点.前面所讲内容,侧重于对直线方程的求解方法,接下来,通过两条直线方程,让学生思考直线与直线之间的位置关系.在平面坐标系中有两条直线,以提问的方式,带领学生复习两条直线的位置关系问题,进而渗透数形结合思想、方程思想,夯实学生的“四能”.

学生通过回顾,同一平面内,两条直线的位置关系有三种,即平行、垂直、相交.对已知直线l与直线l′,前者的条件有过点P的坐标,后者有具体的直线方程.由此,学生对这两条直线编写问题如下:当直线l与l′平行时,直线l所对应的方程是什么?在解法上,两条直线平行,则具有相同的“斜率”,可以根据l′的斜率,点P(1,2)的坐标,得到直线l方程.还可以编写问题如下:当直线l与l′垂直时,直线l所对应的方程是什么?在解法上,两条直线垂直,根据两个斜率乘积之值为“-1”,可以据直线l′的斜率,得出直线l的斜率,进而求解出直线l的方程.还可以编写问题如下:当直线l与l′相交时,求解直线l的斜率k的取值范围.这一问题的设计具有开放性,两直线相交,交点的位置有几种情况?如果两条直线的交点在第一象限,则直线l的斜率k取值范围是多少?

2.3 深度开放设计环节

前面两个环节所设计的问题,利用变式训练为学生创设多种可能的解题空间.接下来,走向深度的开放题设计:某题中,已知点P(1,2),直线l′对应的方程为x+ty-5=0.据此,可以提出哪些问题?该题题设条件y项系数由“1”变成了“t”,将固定的直线变成了可动的直线.再对照点P的左边,一个点与一条可变的直线之间,有学生想到了利用点到直线的距离来设置问题,也有学生想到了定点问题.这些问题,其设计较为简单.比如,某直线l′,恒过某定点;或者,某直线l′,求点P到该直线的距离最大值.

教师通过启发,让学生从“代数”视角,再延伸新的问题.比如,在坐标系中,有直线l′,对应方程为x+ty-5=0,直线l,对应方程为tx-y-t+2=0.当这两条直线相交于点Q,可以提出哪些问题?直线l′和直线l都变成了动线,由前面的“一动”过渡到“两动”,让学生运用直线的性质,来分析两条可动直线之间的关系.显然,对该题提出问题,难度较大,对两条动态直线的讨论,进一步提升学生的“四能”能力.如图4中,直线l′与直线l相较于点Q,求△QAP的面积最大值.

据直线l′方程可知,该直线交x轴于点A(5,0)该点为恒定点.据直线l方程可知,该直线恒过定点P(1,2).再对照图形可知,两直线始终处于垂直状态.由此可得,两直线垂直,则可以根据线段QA與QP的长度,得到△QAP的面积.再对该题进行变式训练,当直线l′与直线l相交于点Q,求点Q的轨迹图形是什么?

3 结束语

问题解决模式下的复习课教学,教师要对接“四基”和“四能”.借助章节主要知识点,通过问题变式设计,指导学生分析、思考、解决数学问题.

参考文献:

[1] 孙丙虎,葛勇.高中数学中“智慧课堂,问题解决”复习课教学模式探究[J].读写算,2020,1181(34):111-112.

[责任编辑:李璟]