传统与现代之间

2024-05-24关冰阳

一、伽倻琴散调及其传入

(1)伽倻琴与伽倻琴散调

伽倻琴据传始于新罗时期,是在朝鲜半岛久已流传使用的代表性横置拨弹乐器。其形近筝,在宫廷与民间均有所使用。根据应用场合、乐器尺寸等,可大体分为正乐伽倻琴与散调伽倻琴两种。后者大约随朝鲜李氏王朝晚期民间俗乐勃兴,散调体裁出现而随之由正乐伽倻琴改制而成。

关于散调的创制,较为公认的说法是它与生于朝鲜半岛南部全罗南道灵岩郡的音乐家金昌祖有关。据传散调的产生与音乐特征和当时已有的器乐合奏形式希纳予、“风流”,以及声乐艺术盘索里等有密切的关系,但将演奏形式定为一件乐器独奏,一面鼓伴奏的样式。最初产生的,即是以伽倻琴来独奏的散调。随后这种方式后被其它器乐演奏者接受,继而有玄琴、大笒、奚琴等散调逐渐产生。

伽倻琴散调基本演奏形式为伽倻琴独奏,杖鼓伴奏。结构类型为套曲形式,将以不同长短为名的若干段落,按照由慢至快的次序连续演奏组织而成。开头往往为很慢的晋阳调,然后是慢速的中莫里,接下来是中速的中中莫里与呃恩莫里,最后是快速的扎津莫里与辉莫里。但上述的散调段落数量也不是固定的,可以因不同演奏者和流派而异。早期的金昌祖散调根据乐谱记录也只有晋阳调、中莫里、中中莫里、扎津莫里等4段。但后来的伽倻琴散调段落数量均在此基础上有所扩展。不过作为套曲的散调,即使流派有差,也会约定俗成地依据基本的速度布局与音乐发展逻辑而保留几个基本的框架性段落,如开端最慢的晋阳调,接下来的中莫里,作为中速部分的中中莫里以及快速部分的一段。除了宏观布局外,散调的每一段一般也可以根据音乐进行分为呈示、展开与收束等几个功能部分。

伽倻琴散调的流派一般以代表性的演奏家为名,如果其弟子能在原有师承流派散调基础上有自己的更新与创造,便可立为新派。如后述的安基玉流派伽倻琴散调,便是在其师金昌祖的散调基础上增益而成的新派。

另外值得强调的是,虽然散调被认为是吸收盘索里、希纳予、“风流”等音乐风格要素所形成的体裁,但和那些根植于地域文化语境当中,通常是为仪式等场合服务的器乐合奏形式不同,散调脱离了实际功用,成为一种比较“纯粹”的独奏形式。除了各个段落以固有“长短”名称来称呼之外,也没有明确的标题性。如果以西方音乐史的术语做跨文化应用的话,我们甚至可以把它称为“纯音乐”。这种和原有功用及语境相分离的现象通常被认为是某一文化从“传统”走向“现代性”的表征。但有意思的是,散调的“现代性”并非是受到外来文化的影响乃至冲击而来的。它是由本民族文化内部产生的,因此也可称为“内生的现代性”。

(2)伽倻琴散调的传入

伽倻琴这件乐器随着朝鲜族的迁入也在中国朝鲜族社群中有所流传,但和民谣、农乐,抑或洞箫等体裁与乐器及器乐音乐有比较多的文献记录不同,目前见诸文献记载的伽倻琴音乐演奏与传承情况,并不系统与清晰。1931年出生的著名的中国朝鲜族指挥家、作曲家安国敏在接受我采访时曾坦言,1952年他才第一次在延吉见到伽倻琴是什么样子[2]。可见伽倻琴即使在当时朝鲜族人口最为集中的延边地区,也不是十分常见的乐器。这当然是因为日本殖民统治时期限制与抹杀朝鲜民族文化所致,但从侧面也可说明乐器的流行与否,并不完全仅仅和其民族属性相关,而是受到更多因素的制约。伽倻琴尚如此,艺术性较强的伽倻琴散调更是。虽然安国敏在1952年找到伽倻琴的同时也跟乐器主人学过一段伽倻琴散调中中莫里段落,但其流派如何,是否有系统的一整套散调,也不得而知[3]。作为一个艺术体裁的伽倻琴散调完整地被中国朝鲜族音乐界所知,标志性的起点是中国延边地区朝鲜族音乐家金震20世纪50年代留学朝鲜而回。此外,1959年朝鲜伽倻琴教育家池万寿[4]在延边为期1年的短期执教也带来部分散调曲目,并将其传给伽倻琴演奏家、教育家赵顺姬。由此,伽倻琴散调传入我国。

金震自1955年留学朝鲜到1959年归国的4年间在平壤音乐学院共跟随过三位老师学习伽倻琴演奏,分别是第一年:俞东赫;第二年:金光俊;三至四年:安基玉[5]。其中俞东赫为安基玉的助教,根据金震所传乐谱来看,他的散调与安基玉大体一致。而金光俊所演奏的伽倻琴散调则与安基玉有所不同。除此之外,金震还从朝鲜带回了散调创始人金昌祖的伽倻琴散调一套,以及丁南希、崔玉三等人演奏的散调段落若干[6]。目前延边地区伽倻琴散调基本上流传在延边大学艺术学院,即金震、赵顺姬曾执教的延边艺术学院当中。传承谱系为金昌祖—安基玉—金震—赵顺姬—金星三[7]。虽然在1992年中韩建交之后,中国朝鲜族音乐家较之以往主要从二手资料了解韩国的传统音乐情况,变为可以直接赴韩学习。延边地区伽倻琴音乐的发展与传承进入到一个全新的阶段。据金星三教授介绍,目前在教学里中国、朝鲜、韩国三方的乐谱都有使用。但从传承时段更久,也更为具体直接的师承角度来说,延边地区传承的伽倻琴散调情况还是和集中收录在《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》(當中的情况基本一致,具体情况可见下表[8]

从上表统计的曲目数量与完整性来看,完整传入的是金昌祖流伽倻琴散调一套,安基玉流伽倻琴散调一套,及其它人所演奏的散调曲目若干。除了前文已提到的俞东赫与金光俊外,丁南希伽倻琴散调情况略为特殊。虽然他也是金昌祖的弟子,但另有完整的一套散调曲谱与流派[9]。除此之外,池万寿虽然不清楚其所属流派,但从曲谱来看,其与安基玉流伽倻琴散调十分相似。总结来说,以延边地区为代表的中国伽倻琴散调传承,是以金昌祖—安基玉师徒及其弟子所演奏的曲目为中心的。这点在下文要论及的《回忆与欢喜》中也得到鲜明的体现。

二、《回忆与欢喜》的编创

关于《回忆与欢喜》这首作品,目前的文献材料中提到了几个不同的版本。首先是“1959年5月,在欢迎朝鲜咸镜北道艺术团的文艺晚会上,由安国敏指挥的民族管弦乐团的50余名队员用改良后的民族乐器演奏了《追忆与欢喜》(郑镇玉曲)”[10]的朝鲜民族管弦乐版,其次是“1960年,作曲家郑镇玉特地为刚从朝鲜留学归来的金震专门谱写了伽倻琴协奏曲《追忆和欢喜》”[11]的伽倻琴与朝鲜民族管弦乐队版。虽然目前这一作品仅留下《民族民间器乐曲集成·吉林卷》中较为简略的一个伽倻琴独奏与部分乐队主旋律谱,以及20世纪60年代留下的一个效果极不清晰,无法从音响还原乐谱的录音。1959年演出的原始版本乐谱不知是否存在,也没有更多的口碑材料支撑来说明这两段叙述中的版本之间是何关系。如果是一首作品的改版,又是如何改编的。但仅从上述文字叙述来分析,《回忆与欢喜》最初是朝鲜民族管弦乐队合奏的作品。此后金震回国,在前面作品基础上又增加了伽倻琴独奏部分,形成伽倻琴+乐队,近似于协奏曲的演奏形式。但乐队部分如何处理改动,就不得而知了。

此外关于这首作品,《民族民间器乐曲集成·吉林卷》中曲谱说明写此曲“是金震为表現‘回忆与欢喜的情感,将有关散调精心编排而成。为增强表现力,又经人配器由延边歌舞团民乐队协奏,受到了延边人民群众的广泛赞誉和喜爱”[12]。但综合《吉林省志·文化艺术志》的记载以及延边学者的后续研究[13],本文认为这一作品署名应为郑镇玉。

为什么在1959年出现了这样一部大型朝鲜民族管弦乐作品?一个原因当然是新中国成立10周年的大庆,另外一个不容易被注意的则是前述朝鲜咸镜北道艺术团的来访。据文献记载,1959年4月由朝鲜民主主义人民共和国咸镜北道文艺体育代表团、道立艺术剧院音乐舞蹈团共同来访的演出中表演的作品,除了有常规性的声乐,舞蹈作品之外,还有民族管弦乐《咸北民歌联奏》[14]。这时推出一部同样由朝鲜民族传统音乐素材编创的民族管弦乐作品,就在传递共同民族感情的同时,带有一定的“文化的比赛”[15]色彩。从这方面意义出发,我们也就不难理解《中国朝鲜族音乐文化史》中在谈到延边歌舞团招待咸镜北道艺术团演出《追忆和欢喜》时,有“不演不知道,一演吓一跳。这一演出使国内外观众大吃一惊。因为,当时咸镜北道艺术团所用的民族乐器,竟然还是未经改革的原始乐器,和我们使用的乐器相比,显然差一截”[16]的表述。这里牵涉的民族乐器改革问题,是另一个值得讨论的问题。但除此之外文字间洋溢出的自豪感情,还是跃然纸上。

对于乐队合奏与金震独奏的两次演出记录,也有两段相映成趣的描述。前者演出被描述为“向朝鲜的艺术家们展示了延边歌舞团的民族乐器改良成果以及延边艺术家的超前意识与创业实力。当时的演出,使朝鲜艺术家们惊叹不止,掌声不息”[17]。而后一场则被描述为“因为有了郑镇玉的成功改编,加上朴枝淳出众的指挥,尤其是有了金震的出色演奏,使得观众们自始至终沉浸在美妙的音乐声中,台上台下一起沸腾,一起进入角色,场面感人”[18]。这样不无夸张却有趣的描述。从两者的共同之处看,不论是对外(朝方代表团)还是对内(延边本地观众)演出,《回忆与欢喜》应该都受到了相当热烈的欢迎。

三、《回忆与欢喜》的音乐特征

如《中国朝鲜族音乐文化史》中所写,《回忆与欢喜》的音乐素材取自俞东赫伽倻琴散调《中莫里》与安基玉伽倻琴散调《扎津莫里》[19]。这两段曲调都是金震从朝鲜学回的散调曲目。就其总体性质而言,大体保持了原有的音乐材料原貌,只在其基础上做了一定程度的增删,并配以朝鲜民族管弦乐队伴奏。以今天的定义来讲属于编创,而非“创作”。

如前所述,由于器乐合奏《回忆与欢喜》的总谱存现情况不明,录音效果又不足以还原出乐队部分的细节,因此下面的特征仅以《民族民间器乐曲集成·吉林卷》中记录的伽倻琴独奏谱为基础结合录音来分析说明。《回忆与欢喜》总长109小节,第一部分【中莫里长短】25小节,第二部分【扎津莫里长短】84小节。谱面看两部分虽然有一定长度差,但考虑到段落速度,其规模差并不大。这点从录音看更为直接。目前保留下的录音演奏时长为7分40秒。第一部分用时4分16秒,第二部分3分24秒。第一部分要多1分钟左右,但第二部分的欢腾气氛足以从听觉上加以弥补,形成一个比较平衡的感觉。

可能会有人问:既然本曲的素材均来自金震传回的伽倻琴散调,而安基玉伽倻琴散调又是一整套完整学回的,为什么不全曲都使用安基玉散调素材,保持音乐风格统一呢?这点很容易解释。以《民族民间器乐曲集成·吉林卷》中记谱来看,安基玉伽倻琴散调的中莫里段落39小节长,俞东赫的中莫里段落只有前者的一半不到,18小节长。如果第一部分用安基玉散调里的《中莫里》,为了段落平衡就势必要做较大幅度的删减。而前文也说过,作为安基玉助教的俞东赫,其所演奏与教授的散调与安基玉的较为一致,因此这是编创中出于便利原因而做出的选择。

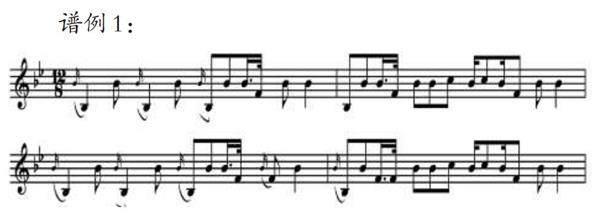

伽倻琴散调的“纯音乐性”前面已经讲过。但这并不代表它不能做某一类型情感的示意性表达。尤其在特定速度下,结合具体的旋律进行,是完全能带给人某种意象感的。如《回忆与欢喜》的开头4小节伽倻琴旋律,即是挪用俞东赫《中莫里》的开头。

如谱例所示,上下句结构并反复。旋律用音俭省,以主音与下方五度音为中心,尤其强调主音的核心地位。在主音上做八度跳进的反复,以及每小节末尾向上五度进行至主音的旋律,稳定感十足。配合前短后长的节奏型 ,更凸出与强调了长拍上的主音。传统伽倻琴散调套曲当中的《中莫里》虽然也是慢速,但较之开头情绪更为丰富,速度更趋向缓慢,装饰性更加丰富并带有一定自由性的《晋阳调》来说,已经有了精炼、稳定并向中间/速趋近的倾向。在这种整体布局下去感受上面的旋律,多半是向庄重、沉稳的方面去理解。但在这首新作品中有标题的引导,仿佛平添了一分沉郁与踟蹰。反复出现的节奏型与走不出去的音,就好像一块解不开的疙瘩,一枚反复咀嚼的苦果。无论是“回忆”还是有些地方写作的“追忆”,显然都指向了一个并不那么让人感觉欣愉的过往。

随后的处理还可以看出改编者郑镇玉的一些想法。前已说过这乐章的规模是在原有俞东赫《中莫里》18小节长度基础上扩展到25小节。但它并非在原曲基础上增加7小节了事。在原样引用前4小节之后,第5—6小节是前4小节材料的变化性重复。第7小节是依据后面材料的新创,随后的第8小节是把原散调的第13小节改到此处,并提高2个八度。之后的第9—16小节开始,再接回原散调的第6—13小节内容。这2小节篇幅虽小,但改动之后的效果比原来提升了不少。下例是俞东赫《中莫里》的第5—6小节:

可以看出二句的联结情绪起伏比较平缓。而加入新一小节并对原俞东赫散调第13小节旋律做以改动之后的效果如下:

改动前的俞东赫《中莫里》第13小节旋律如下:

显然,谱例3当中新加的第1小节旋律能较好地起到与后1小节旋律过渡下来的作用。而谱例3中的第2小节,即谱例4的高2个八度应用,通过音区的提高改变了情绪的烈度,旋律上变化复沓式的效果也比谱例2中的第1小节同音重复要更具动力感,再接原有俞东赫《中莫里》第6小节,即谱例2的第2小节时,就能将酝酿了2小节(谱例3第1—2小节)的情绪得到较好的释放。而不是平平接入过去。用途相近,但做法相反的则是接下来的处理。《回忆与欢喜》第16小节复用完俞东赫《中莫里》第13小节旋律后,又插入了5小节的新展衍材料,取代了过去《中莫里》的第14—16小节内容。这次的旋律“插花”同样是为了改变情绪走向。但和前面推动情绪相比,这里的做法则是扩充并缓解情绪。原因也很明确。在之前的散调套曲中,段落之间速度、大体情绪有所衔接,但每段内部都是相对独立的单元。因此俞东赫《中莫里》的第14—16小节较之前面的第9—13小节旋律装饰性增强,节奏紧缩并多样化,显然有邻近尾声收束时推进高点的意图。而《回忆与欢喜》是“《中莫里》—《扎津莫里》/回忆—欢喜”段落对比鲜明,衔接紧密的作品。如果在前段尾声部分保留过去的情绪高潮化,则一方面难以和后面做较好的衔接;另一方面也会削弱进入下一段落时喜悦情绪的新鲜感。所以这5小节的展衍扩充,单看会觉得没有太多旋律新意,但较好地控制了整体情绪布局,为后面情绪的强对比做了铺垫。

乐曲的第二部分“欢喜”,从前一段八分音符66的慢速陡然提到八分音符280的极快,在经过4小节乐队齐奏的引子之后引入这样的旋律:

雖然旋律素材和前段开头部分的一样俭省,但以极快的速度斩钉截铁地弹将下去,就将前面的情绪一扫而光。重复的音调也反而有了干脆利落一路狂奔的性质。这一段采用安基玉扎津莫里材料,但把原有的154小节减缩至只有109小节。基本一致的有75小节,其余则在原曲调基础上展衍而成。如果就结构功能来看,将音乐材料分为带有呈示、展开、收束意味的三个部分,则删减也主要是对每一小部分里的展开性内容。这种减缩的目的无疑是为了加快段落的整体进程,以适应新作品中的需要。也许是为了避免旋律过于突进而产生的单调感,本段在第33—37,第49—52,第80—83,第89—92小节处分别插入完全由乐队齐奏的4个简短的间奏,给这部分带来一定的回旋性。而有意思的是,虽然这段是以“欢喜”为表现的中心,但并没有简单地以乐曲最高潮一路推向结束。散调《扎津莫里》在邻近结束时将速度放慢并逐渐将规整节奏散化到结束的手法在这里保留了下来。

四、在“传统”与“现代”之间

《回忆与欢喜》将中莫里段落与扎津莫里段落抽取出来合为一曲。这种对比性的编创,客观上与散调套曲从慢至快的总体速度布局是契合的,只不过将散调套曲原本需要从慢—中—快逐步进行的过程急剧压缩为慢—很快的极性对置。如果按“移步而不换形”的精神来理解,似乎新的编配有对于传统的较大改动,其“形”已有变。但这一问题必须要放在具体的历史情境下加以考量。从标题上或明或暗地将“过去”与“现在”对比,同时以速度、情绪反差极大的音乐材料并置的做法常见于20世纪50年代以来中国大陆新民族器乐曲当中。在此特定的历史时期,它几乎可以和控诉—赞颂、诉苦—翻身、黑暗—光明等价值判定分明、指向明确的词语表达联系起来。

整体的音乐大环境如此,延边的音乐工作者们只是机械地套用相似的模式吗?如果我们考虑到朝鲜族曾经生活的朝鲜半岛与中国东北都曾经饱受日本欺凌,本民族文化、风俗不得发扬,乃至语言、姓氏都要受到限制的历史背景,那对于朝鲜族音乐家乃至大众而言,就有充分的理由与动机来进行与支持这样的做法。

唯一可能略有遗憾的是散调这一体裁的形成,本来是从实际功用和依附文字内容表现具体情感的传统语境抽离出来的“内生现代性”变迁。但散调材料在这首作品中的应用与意义,则在民族音乐外在形式由独奏变为协奏的看似“现代化”过程中又一次被拉了回去。表演形式上的“从传统到现代”与内在意蕴上的“由现代返传统”之间,形成了有点别扭但又奇妙地综合在一起的关系。

但是正如前面所说,这首作品中也有一个传统的“小尾巴”被有趣地保留下来——即与大多数同类型民族器乐作品追求快速热烈火爆的舞台效果来结束不同,“欢喜”部分使用的安基玉扎津莫里材料,其原本以散节奏收尾的形式在这部作品尾声中被完整地保留下来。如果第二段纯粹为了表现欢腾热烈的气氛,这一情绪上似乎有些游离的结尾完全可以去掉。这种对原形式的保留是一种“失误”吗?还是编创者郑镇玉墨守成规的败笔?从前面的分析我们可以看到,郑镇玉是对作品的整体结构与细节处理均有自己想法的人。尤其第二部分减少了近三分之一的篇幅的情况下,将这一最后的传统“尾巴”也割掉对作品看来毫无影响。那么应该如何看待这一做法?我个人更倾向于将这一处理视为是对传统散调形式改动的一种“补偿”。一个在时代与环境要求下要努力将传统体裁赋予新形式,以契合新要求的处境中,对固有的传统所做的一次深情的“回望”。这一“回望”留给今天的我们的,正是这“不新不旧”,处在传统与现代之间的作品。

本文系2021年度国家社会科学基金艺术学重大课题“中国少数民族器乐艺术研究”(21ZD20)的研究成果。

注释:

[1]这一作品名在《中国朝鲜族音乐文化史》中有《追忆和欢喜》与《追忆与欢喜》两种;在《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》中标为《回忆与欢喜》;在该曲目前所见唯一一个录音版本报幕中称为《回忆和欢乐》。本文以载录乐谱的《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》中所记录曲名为准。

[2]安国敏采访录,2012年4月19日。

[3]同上。

[4]在一些文献如《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》中写作“池满水”,本文依《中国朝鲜族音乐文化史》中写法做“池万寿”。

[5]这一情况为金星三教授所介绍,采访时间2012年4月19日。

[6]具体曲目情况详见下表1。

[7]见延边大学艺术学院朝鲜族民族乐团:《国家级非物质文化遗产名录项目申报书· 伽倻琴艺术》,2009。

[8]此表中内容除金昌祖散调情况系来自金震手抄金昌祖散调谱外,均据《器乐集成》整理而成。其中√代表数量1,√√代表数量2。

[9]详见关冰阳“蜕型与移木——丁南希、黄秉冀伽倻琴散调中不同的现代性路径”,《乐府新声》2017年第4期,第93-100页,此处不赘述。

[10]见《中国朝鲜族音乐文化史》,民族出版社,2010年版,第161頁。引文中曲名差异见注释1,此处不对原文做修订。

[11]同上,第126页。曲名差异问题同上注。

[12]见《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》,中国ISBN中心,2000年版,第1436页。

[13]“郑镇玉的民族器乐合奏《追忆和欢喜》”,见《吉林省志·文化艺术志》,吉林人民出版社,2004年版,第324页。“1959年5月9日晚,延边歌舞团……首演大型民族管弦乐作品《回忆与欢喜》(郑镇玉作曲并编曲、安国敏指挥)”,见李智渊《朝鲜族乐器的学校音乐教育传承研究》,延边大学出版社,2021年版,第38页。

[14]见《吉林省志·文化艺术志》,吉林人民出版社,2004年版,第369页。

[15]语见葛兆光《文化间的比赛:李朝朝鲜通信使文献的意义》,《中华文史论丛》2014年第2期。

[16]见《中国朝鲜族音乐文化史》,民族出版社,2010年版,第126页。

[17]同上,第161页。

[18]同上,第126页。

[19]同上。

参考文献:

[1]《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》,中国ISBN中心,2000年版。

[2]《中国朝鲜族音乐文化史》,民族出版社,2010年版

[3]《吉林省志·文化艺术志》,吉林人民出版社,2004年版。

[4] 葛兆光:《文化间的比赛:李朝朝鲜通信使文献的意义》,《中华文史论丛》2014年第2期。

[5] 关冰阳:《蜕型与移木——丁南希、黄秉冀伽倻琴散调中不同的现代性路径》,《乐府新声》2017年第4期。

[6] 李智渊:《朝鲜族乐器的学校音乐教育传承研究》,延边大学出版社,2021年版 。

关冰阳 博士,沈阳音乐学院音乐学系副教授

(责任编辑 李欣阳)