追求数学本质的概念课教学策略探究

2024-05-23谢耀聪

【摘 要】 数学课程标准要求课程内容要进行结构化整合,意味着数学的教学不仅要教知识,更要教结构.数学概念是思维的起点,在概念课教学中应当让学生通过理解概念是什么、为什么、做什么、怎么做,对概念有全面的认识,挖掘内容背后的数学本质,从而构建结构化的知识体系,发展核心素养.

【关键词】 结构化;概念课;数学本质;教学策略

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准(2022年版)》)强调课程内容在组织上要进行结构化整合[1],意味着数学教学不仅要关注知识本身,更要注重知识结构.然而在实际教学中,学生虽了解知识间的关系,却没有领会其本质联系,不足以形成结构化的知识体系.这就使得数学的学习从思维走向记忆,失去了数学的灵魂.

由此可见,教学只关注局部,不关注整体,或者只获得粗浅关系,不分析内在逻辑,都不能实现结构化教学.因此,在数学教学时要挖掘知识发生、发展过程中蕴含的数学本质,揭示其内在逻辑,从而形成深层次的知识关联网络,实现知识的结构化.

1 关于数学本质的理解

对数学本质的理解,研究者们从不同的角度发表了看法.《课程标准(2022年版)》中定义数学是研究数量关系和空间形式的科学,是对现实世界的抽象、分析和表达[1],指出了数学的研究对象和路径.徐德同[2]认为数学本质是在“知识形成”和“问题解决”过程中产生的数学思想和精神.石志群[3]总结数学本质就是数学内容及其本身所固有的属性,是能够区别于其它学科内容的基本特质.综上所述,所谓数学本质,就是对内容的进一步抽象,反映了其内在逻辑的数学原理、思想方法和研究路径.

基于上述分析,可以将数学内容到核心素养之间的发展路径划分为四个阶段,如图1所示.

第一个阶段为学习数学内容,这个阶段的学生知道研究对象及其之间的关系,但未领悟其内在逻辑,通过被动训练或接受来学习,迁移应用、创造能力较弱.

第二个阶段为抽象数学本质.这个阶段的学生能够分析具体内容,感悟其中的数学原理、思想方法和研究路径,理解数学本质,为建构结构化的知识体系做好准备.

第三个阶段为组织知识体系.学生通过对数学本质的理解,已将知识重构为结构化的内容和研究路径,发展了自主发现、探究、应用、创造的能力.

第四的阶段为发展核心素养.将已构建的知识体系在抽象、分析、表达现实世界过程中实例化应用和数学化表达,强化知识结构,达成“三会”目标.

根据以上分析,数学本质为数学内容到发展核心素养之间搭建了桥梁,要让学生构建结构化的知识体系,发展核心素养,教师就应该让学生透过内容表面,看到数学本质.

2 概念课教学中挖掘数学本质

数学上要研究一类对象就要先研究其概念.数学概念作为思维的起点,在教学中渗透数学本质,是形成结构化知识的重要一环.下面就谈一谈如何在概念教学中,通过分析研究对象及其联系,挖掘数学本质,建立结构化知识体系.

在企业管理或数据分析领域,从业者经常会用5W1H分析法(即What,Why,When,Where,Who,How),对问题进行剖析,从而理清其中逻辑,寻求解决途径.在概念教学中,教师也可以类比这样的策略,通过分析概念是什么(What)、为什么(Why)、做什么(Where)、怎么做(How),从而剖析概念的来龙去脉,在全面认识概念的过程中,理解其中的数学本质,如图2所示.

为了更好阐明以上策略,本文以浙教版“一元二次方程”教学为例,基于如图3所示的本质分析,探讨追求数学本质的概念课教学策略和实施过程.

3 追求数学本质的概念课教学策略

3.1 在理解概念内涵中获得数学本质

让学生理解概念的内涵是概念学习的第一步.概念的内涵反应了一类对象的本质属性,是学生数学抽象能力的体现.章飞[4]将概念内涵的教学呈现方式划分为8种,建议不同类型的概念应选择适切的教学方式呈现内涵.重要的概念应该采用概念形成或建构的方式,通过探究活动强化学生对概念形成过程的理解.

例如一元二次方程概念的教学中,可以创设符合学生认知的情境,形成一元一次方程和一元二次方程的实例,然后引导学生进行分类,通过类比一元一次方程,得出一元二次方程实例的特征,進而归纳形成概念.在这个概念生成的过程中,学生不仅理解了概念的内涵,而且体会了分类、类比、归纳的数学思想,经历了概念研究的一般路径.具体教学策略设计如下:

策略一 分类与类比,概念生成.

问题1:请回答下列问题

(1)小聪有一笔记本,它的宽为x厘米,长为(x+5)厘米,周长为70厘米,则可列方程.

变式1:笔记本的面积怎么表示?若面积是300平方厘米,则可列方程.

(2)商店里,笔记本单价为m元,共卖出9m本,则销售额为元.

变式2:若销售额为900元,则可列方程.

设计意图 通过情境列出代数式、一元一次方程及一元二次方程,一方面引导学生区分代数式与方程的不同,体会方程表达的是未知数与已知数之间的等量关系,另一方面为概念得出提供分类、类比的实例.

问题2:现在黑板上有4个式子,如果老师让你进行分类,你会怎么分?

问题3:哪些式子我们研究过?一元一次方程具备哪些特征?

问题4:类比一元一次方程,另一类方程有什么特点?根据一元一次方程的的定义,如何给这类方程下定义?

辨析:判断下列方程是否是一元二次方程.

(1)10x2=9;

(2)2x2+x=1x-5;

(3)2(x-1)=3x;

(4)x2-3x+2;

(5)x22+2=3x;

(6)7x2+2y=0;

(7)(x-2)2=2.

设计意图 引导学生抓住数学符号的特征进行分类,渗透分类思想,从而进一步直观地类比分析,得出一元二次方程的特征,归纳形成概念.整个过程学生体会到了分类、类比、归纳的数学思想和一般化的概念研究路径.

3.2 在分析概念由来中获得数学本质

数学知识是自然发展、不断完善的,每一个新概念的出现都有其必然原因.只有分析清楚概念的来龙去脉,揭示其产生的必然性、合理性,才能让学生对概念有一个纵向的认识,加深理解的同时体会其中的数学本质.

例如一元二次方程的出现,意味着问题中的数量关系不仅有一元一次方程的关系,还存在一元二次方程的关系,其概念产生的根本原因是问题中数量关系的变化,导致了方程的形式变化,部分方程变化后具有统一的特征,数学上将这种特殊的数量关系称之为一元二次方程.所以一元二次方程就是描述数量关系的一种工具.教学中教师要从这个角度去解读一元二次方程,让学生理解一元二次方程的数学本质.

又如教材上直接给出了一元二次方程一般形式的概念,举了几个实例后,便直接开始让学生将一元二次方程转化为一般形式.但为什么要转化为一般形式却没有说清楚,学生只能机械地进行一般形式的转化,丧失了追求数学本质的探究精神.为此,在教一般形式这个概念时,可以设计以下教学过程:

策略二 追根溯源,理解意义.

问题5:如果将(x-2)2=2改写成(x-2)2=x2,它是不是一元二次方程?请小组讨论,将你的想法写下来.

问题6:回顾辨析中,一元二次方程的表现形式很多,不够统一,若想体现一元二次方程的本质特征.我们可以怎么转化?

总结1:如果将二次项、一次项、常数项都规定放在等号左边,使等号右边为0,并合并同类项,那么形式就比较统一了.

问题7:因此,判断方程是否为是一元二次方程时,先转化成ax2+bx+c=0形式,如果是一元二次方程,等式中的a,b,c分别要满足什么条件?b,c是否可以为0?

问题8:那么,你能判断(x-2)2=x2是不是一元二次方程了吗?

总结2:给出一般形式的概念,其反映了一元二次方程的本质特征.

设计意图 通过判断(x-2)2=x2属不属于一元二次方程这个问题入手,产生认知冲突,引发学生思考一元二次方程的一般化表达,从而得出一元二次方程的一般形式,让学生对一般形式的意义有深刻的理解,也为后续因式分解法、公式法的学习作必须准备.探究一般形式的过程,学生经历转化思维,体会了特殊到一般的思想,感受符号化表达中蕴含的数学之美.

对于(x-2)2=x2属不属于一元二次方程这个问题,很多老师避而远之,与学生闭口不谈,而这样恰恰背离了追求数学本质的初衷.从数学学科体系的视角下,探究可以发现一元二次方程的形式有很多,那么能不能用一种方法将他们统一表示出来?基于这个问题,发现可以将方程转化成一般形式,这体现了数学符号语言用有限刻画无限的思想,可以说这种思想是数学不断发展的动力源泉.

3.3 在认识概念作用中获得数学本质

虽然纯数学的研究不依赖现实中的对象,但数学的起源和发展离不开现实中的实际应用问题,数学教育的目标也指向提高学生在现实情境中解决问题的能力.因此,概念的教学要深度挖掘概念的作用,思考概念的现实和理论意义,从中提炼出共性思维,理解其中蕴含的数学本质.

教学仅仅停留在理解一元二次方程概念的层面,没有将一元二次方程的魅力完全展现出来,学生就很难体会到学习一元二次方程的意义所在.结合数学史,就可以解释清楚一元二次方程的产生背景和作用.例如人们发现某些问题采用算术方法,利用逆向思维去解决比较困难,直到代数的出现,人们开始利用未知数,直观的表示出问题中的等量关系,那么接下来只需要求出未知数的值就能解决问题,而这种解决问题的方法具有通用性.因此一元二次方程的作用就是为了能够找到复杂问题的一般性解法,简化求解过程.从这个角度认识一元二次方程,便能不断体会一元二次方程中体现的正、逆向思维的转化思想.

此外,当学生认识到一元二次方程的作用,自然而然就会想到求出方程未知数的值,通过类比一元一次方程的解的概念,获得一元二次方程解的概念,那么不同概念之间联系紧密,衔接自然,構成的知识网络更加完善.此处教学策略可以设计如下:

策略三 深度比较,概念派生.

问题9:回顾节始“问题1”的笔记本问题,根据情境列出一元一次方程,可以解决什么问题?如何得到未知数的值?用算术方法可以解决吗?哪种方法直观?

问题10:根据情境列出一元二次方程,可以解决什么问题?用算术的方法可以解决吗?

总结3:提出方程思想.

问题11:我们知道能使方程左右两边都相等的未知数的值就是方程的解(或根),那么对于式子9m2=900,有没有能使方程成立的未知数的值?

问题12:判断未知数的值x=-1,x=0,x=2是不是方程x2-2=x的根.

变式3:已知一元二次方程2x2+bx+c=0的两个根分别为x1=1和x2=-3,求这个方程.

设计意图 透过对几个真实问题的比较分析,让学生发现随着问题情境的复杂化,相比于算术方法,列方程更直观,解题过程更具一般化.透过类比一元一次方程的解(或根)得出一元二次方程的解(或根)的概念,自然衔接待定系数法求一元二次方程的教学过程.

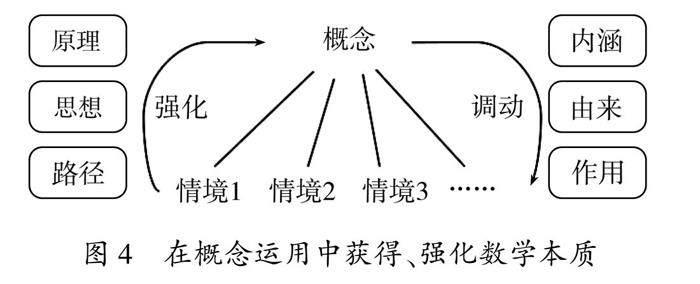

3.4 在掌握概念运用中获得数学本质

理解概念的内涵是学习的起点,而利用概念解决纯数学或实际问题则是学习的落点.如图4所示,在应用概念的过程中,学生会不断回顾概念内涵、由来、作用中抽象的数学本质,并把解决的问题当作具体案例作为支撑,在“具体—抽象—具体”的过程中理解抽象的数学本质.

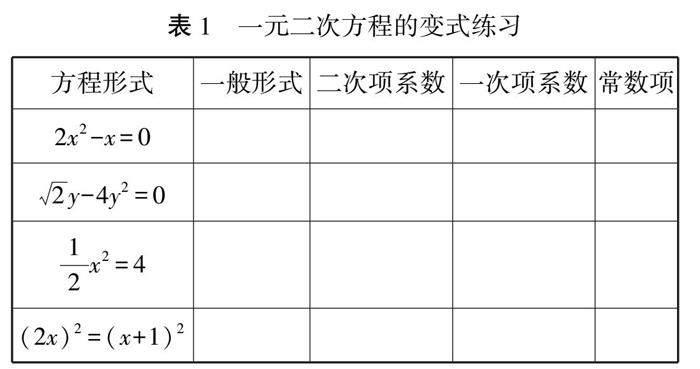

教材中对概念的应用一般通过例题加变式练习的形式出现.除了必要的巩固,教学中还应该强调一元二次方程一般形式的转化原理,实际上这个过程就是利用等式的性质进行移项的过程,与等式的性质建立联系.进一步可以引导学生发现,一元二次方程虽然形式变化,但解是一样的,感受其中变与不变的数学思想.一元二次方程一般形式应用过程的教学策略设计如下:

策略四 实践应用,概念深化.

问题13:把下列一元二次方程转化为一般形式,并指出它的二次项系数、一次项系数和常数项.

(1)9x2=5-4x;

(2)(2-x)(3x+4)=3.

总结4:在进行一般形式转化的过程中,你运用哪些知识?对比一般形式和原形式,你有什么体会?(引导体会变中不变的数学思想)

变式4:填写表1.

设计意图 通过例题和练习,将一般形式的转化过程具体化,通过“具体—抽象—具体”的过程不断强化概念及其中蕴含数学本质的理解.提供较多的一元二次方程的初始形式,丰富学生将一元二次方程转化为一般形式的经验,体会变中不变的数学思想.

4 总结与反思

4.1 以概念学习为载体的本质挖掘

概念是数学思维的起点,在概念教学中教师要从数学学科的整体视角,全面分析与概念有关的知识及其内在逻辑,让学生理解概念是什么、为什么、做什么、怎么做.从四个方面让学生通过探究对概念形成全面认识,充分挖掘概念发生、发展过程中所蕴含的数学原理、思想方法和研究路径,获得数学本质,为进一步形成结构的知识体系搭建“骨架”.如一元二次方程的一般形式,在概念之上更是体现了符号语言用有限刻画无限、一般化的数学思想,可以联系到“用字母表示数”中的数学本质.通过“死”的内容,变成“活”的思维,让概念教学不仅仅是教概念,而是教给学生数学的本质.

4.2 以一般路径为导向的概念学习

李邦河院士曾表示数学玩的是概念,而不是技巧.由此可见,数学是一门以概念为基础的学科,对数学概念的理解深度,较大程度上影响着对数学的理解.事实上,数学的概念很多,联系也很紧密,但仍还有很多未知的概念等待人类去发现和创造.因此,概念的学习结果不应该仅仅是掌握概念本身,而是要学会概念的学习.概念的学习往往是可以通过旧概念来理解新概念的,如一元二次方程的概念学习可以类比一元一次方程,形成概念研究的一般路径,即分类→类比→归纳→定义,这个一般化的研究路径还可以应用到新概念的学习或发现中.

4.3 以数学本质为核心的知识结构

以大概念、核心概念为核心构建的知识框架或许比较宏观,大多数学生仅认识到知识间的浅显关系,却不知其内在逻辑,未必能夠关注到知识之间的“细枝末节”,而这些“细枝末节”可能就是发展核心素养的关键.因此,可以尝试以数学本质为核心,通过抽象研究对象之间的关系获得数学原理、思想方法和研究路径,搭建起知识体系的“骨架”,并以线带面地在具体数学内容学习中强化和发展数学本质,形成结构化的知识体系.

4.4 以理解学生为根本的适切处理

虽然对概念进行四个方面的分析,能够获得全面的认识,挖掘得到数学本质,但从一元二次方程这节课中可以发现,每个概念的每个方面所蕴含的数学本质是不同的,从整体上看是相对庞杂的.让学生在一节课中掌握这么庞杂的数学本质是不现实的.例如一元二次方程一般形式的概念,本节课中重点讨论的是为什么和怎么做.而对于一元二次方程的作用则采用了类比一元一次方程,比较算术与方程的本质区别,从而便于学生接受.此外,部分概念的作用、运用等往往需要在后续课程中进行体现和理解,比如一元二次方程的应用,一元二次方程的解法等,与概念课是分离的.甚至有些概念的由来是教给学生也暂时不能理解的,有些概念的内涵是暂时难以解释的.

基于此,要让学生形成结构化知识体系,既要从四个方面分析内容中的数学本质,也要对教学内容进行适切处理,精心设计基于学生已有经验的教学过程.

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022:1.

[2]徐德同,黄金松.关于“理解数学把握本质”的几点思考[J].数学通报,2022,61(03):37-40.

[3]石志群.数学教学如何突出数学本质[J].数学通报,2019,58(06):23-26.

[4]章飞,俞梦飞,顾继玲.初中数学教科书中概念的呈现方式及一致性研究[J].数学教育学报,2021,30(05):21-27.

作者简介 谢耀聪(1994—),男,浙江杭州人,中学一级教师,硕士;主要从事数学教育研究.