新时代高校“党建+心理育人”融合路径探索

2024-05-22王琦平

【摘要】实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须充分发挥大学生群体作为建设者的积极作用,要求高校做好学生专业素质培养和责任感培育。高校党建工作是把学生培养成为能够担当民族复兴大任时代新人的基础工程,担当就是责任感。本文研究党建引领心理育人培育大学生责任感的有效途径。结果显示,团体心理辅导对提升大学生责任感具有显著效果,大学生可以在团体活动中深化责任意识,强化责任行为,实现责任意识和责任行为的高度统一。基于此,提出团体心理辅导是高校“党建+心理育人”融合提升大学生责任感、培育大学生心理品质的有效途径。

【关键词】党建|心理育人|大学生|责任感

高校学生党建工作与心理健康教育工作共同的出发点和落脚点是实现立德树人。[1]当前,部分大学生存在责任感弱化的情况,最直接的表现就是学习缺乏目标,没有动力;重视个人得失,较少考虑集体利益;社会责任感薄弱,为社会和国家发展的奉献精神不足等。针对此类情况,高校学生党建工作应该加强对心理育人的引领,紧紧围绕立德树人这一根本目标,探索融合育人的路径,利用心理学科把握个体心理活动规律的优势,结合大学生身心发展特点和教育教学规律不断调整和优化育人方法,帮助大学生提高责任感水平,形成良好的责任品质。[2-3]

一、高校“党建+心理育人”提升大学生责任感的研究

(一)研究目标

研究以“党建+心理育人”融合培育大学生责任感为背景,采用团体心理辅导的方式,以提升大学生责任感为目标,设计系列团体心理辅导方案,以完整的团体心理辅导方案为操作指导,证实团体心理辅导提升大学生责任感的实际效果,为高校培育大学生的责任感探索行之有效的方式。

(二)研究程序

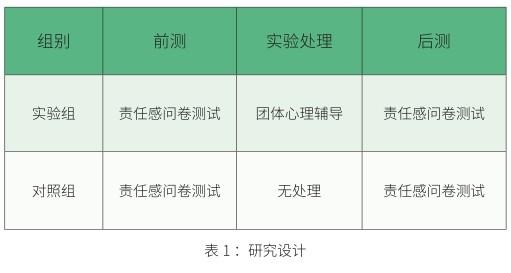

研究采用严格的实验组、对照组团体心理辅导前、后测实验设计。被试分组后对其被试责任感水平进行测试,比较两个组别的责任感水平差异,在保证两组被试责任感水平差异不显著的前提下对实验中进行心理干预,即系统的团体心理辅导,心理干预结束后,再次对两组被试的责任感水平进行测试,通过测评结果的差异化表现,验证团体心理辅导对被试的责任感水平有干预作用。操作程序(见表1)。

(三)测量工具

研究采用上海师范大学卢家楣教授及其团队编制的《青少年责任感问卷》作为测量工具,问卷的施测对象包括初中、高中、大学三个学段的学生。问卷共包含39道题目,采用李克特六点评分法,评分越高,责任感水平越高,问卷的重测信度为0.85,克隆巴赫ɑ系数为0.89。青少年责任感含3个维度9个子类,3个维度分别是自我责任感、人际责任感和社会责任感。大学生不仅是自身发展主体、也是人际关系主体和社会公民,[4]因此,大学生责任感应该包括发展主体、人际主体和社会主体所应承担并完成的份内事,而这些维度是高校思想政治教育中心理育人培养大学生责任感的基本内容,此问卷所测责任感内容包含维度较为全面,可以作为研究者进行全面评估培养大学生责任感效果的有效测量工具。

(四)数据处理

将问卷数据录入EXCEL表格,并使用SPSS 22.00进行统计分析。首先,对两组被试的责任感水平进行差异T检验,验在两组被试的责任感水平在心理干预前无差异。其次,在心理干预结束后,分别对两组被试干预前后的责任感水平进行差异T检验,验证每组被试在心理干预后责任感水平的变化。最后,采用协方差分析对两组被试干预后的责任感水平进行差异检验,证实心理干预对被试责任感水平的提升具有显著效果。

(五)主试

研究由普洱学院专职心理教师作为主试开展团体心理辅导,主试教师的教育背景为心理学专业,接受过7年系统的心理学理论和技术培训,从教时间5年,擅长学生心理咨询与辅导、团体心理干预等,在大学生心理健康教育工作方面积累了丰富的经验。同时,主试教师作为一名共产党员,在党建工作方面也有一定的工作基础,主试教师的工作背景可为本研究的开展提供专业、可靠的技术支持。

(六)被試招募

研究被试为普洱学院大一、大二年级学生,通过心理课堂宣传、学生QQ群发布招募信息。招募过程严格遵循自愿参与原则,对报名的274名学生进行面谈及测试筛选后最终明确参与试验的90名学生,其中男生36名,女生54名,年龄均值为19±0.94。被试筛选历时半个月,为保证被试能坚持参与完整的团辅心理辅导,面谈过程中告知团体心理辅导的内容框架,进一步确定被试参与试验的意愿,并与所有被试签订知情同意书。

将确定参加研究的90名学生随机分为实验组和对照组,实验组45人,男生19人,女生26;对照组男生17人,女生28人。本研究首先要测试实验组和对照组学生在前测时的责任感水平差异。测量结果发现实验组和对照组学生在总体责任感水平上差异不显著(p>0.05),在责任感分维度上的差异均不显著(p>0.05),两个组是同质性群体,可以对实验组实施心理干预来考查团体心理辅导提升大学生责任感的效果,具体数据(见表2)。

(七)团体心理辅导方案设计

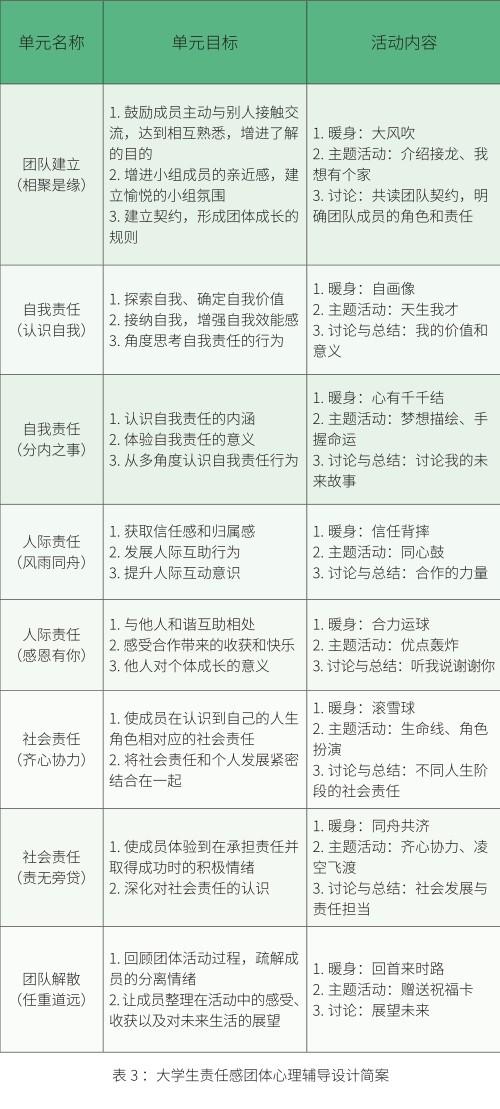

将实验组分为5小组,每组9人,名称为“共同成长小组”,进行共计8期的团体心理干预,每周1次,每次1.5小时,持续2个月,干预总时长12小时,对照组不进行团体心理辅导。具体方案(见表3)。

(八)数据结果

实验组和对照组团体心理辅导责任感水平前后测比较结果:

1.采用独立样本T检验对实验组和对照组团体心理辅导前后责任感水平差值进行对比分析,以了解团体心理辅导对大学生责任感水平的影响效果,具体数据(见表4)。

表4结果显示,对实验组进行八次团体心理辅导后,自我责任感、人际责任感、社会责任感、责任感总分前后测分数均有统计学意义差异(p<0.05),说明实验组学生经过八次团体心理辅导干预后,责任感水平发生明显变化;對照组学生不进行团体心理干预,自我责任感、人际责任感、社会责任感、责任感总分前后测分数无统计学意义差异(p>0.05),说明在自然成长状态下对照组学生的责任感水平未发生明显变化。

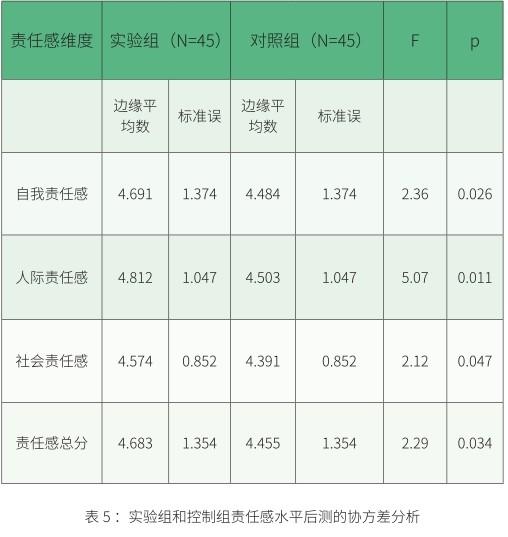

2.采用协方差检验进一步分析团体心理辅导对实验组责任感水平的影响,以组别为自变量,以社会责任感后测得分为因变量,以前测得分为协变量进行协方差分析,具体数据(见表5)。

在对前测进行控制的情况下,实验组学生的自我责任感、人际责任感、社会责感任、责任感总分的后测得分显著高于对照组学生,实验组学生的自我责任感、人际责任感、社会责任感、责任感总分相较于控制组均有明显提升(p<0.05)。

(九)讨论

干预结果表明,共计8次的团体心理辅导对大学生责任感水平的提升有明显效果。团体心理辅导对责任感的提升过程具有层次性,1-2单元是自我责任的提升,3-4单元是人际责任的提升,5-6单元是社会责任的提升,是从“自我责任感-人际责任感-社会责任感”循序渐进的提升过程,每次团体心理辅导活动的目标都十分明确且具有针对性,活动的选择科学合理,活动设计均按团体心理辅导的发展阶段进行设计,符合大学生学习规律。其次,团体心理辅导综合运用了多种心理辅导方法,包括游戏法、角色扮演法等,以及团体心理咨询的基本技术,包括引导、共情、无条件积极关注等。最后,团体心理辅导的氛围是安全、放松、接纳的,这使得成员在团体中更容易感受到安全感和归属感,加之心理教育工作者的专业引导,成员能够彼此交流、相互支持和真诚地分享,促使成员对责任感有全面深入的思考,产生积极的情感体验,从而增强责任感水平。

二、高校“党建+心理育人”提升大学生责任感的成效

(一)教育氛围轻松,激发学生兴趣

高校心理育人以心理学的科学理论为指导,运用心理咨询和心理辅导技术,开展形式丰富多样、趣味性高的心理教育活动来充分激发大学生的学习主动性,达到教育目的。研究中,心理教育工作者通过团体心理辅导的方式来提升大学生的责任感。在团体心理中,教师和学生之间形成一种平等、尊重、真诚、积极关注以及共情的关系,学生和学生之间形成主动交流、沟通、接纳、合作的互动模式,大学生在共同学习中一起克服困难、解决问题、获得成长。[5-6]团体心理辅导可以为大学生营造良好的学习氛围,打造真实的体验情境,让大学生迅速沉浸在探索过程中,最终有效提升责任感。

(二)理论联系实践,增强教育实效

高校“党建+心理育人”融合提升大学生责任感,坚持知行合一、学以致用的理念。团体心理辅导不仅从理论层面加强学生对责任感的认知,更是关注大学生将责任意识外化为承担实际责任的行为和能力,实现知识与直接经验活动之间的联结,通过让大学生亲历生动丰富的直接经验、体验生活的实际情况、接触和感受自己与他人、个体与社会和国家的紧密关系,直接获得个人责任、人际责任,社会责任的认识,做到把学习与经验、认知与实践、知识掌握和知识运用结合起来,将责任感内化于心,外化于形。

(三)突出价值导向,塑造学生品质

高校“党建+心理育人”工作始终坚持育人导向,突出价值引领,把社会主义核心价值观渗透到团体心理辅导中,积极引导大学生树立共产主义崇高理想,激发大学生的责任感意识,引导他们将自身成长与国家和民族发展紧密结合起来,将个人的价值观念、心理品质、道德素养和社会的进步与发展联系起来,按照社会主流价值观确定自己的人生目标,辩证看待个人利益和和社会责任之间的关系。最终,将个体与他人的责任关系,发展为个体与社会和国家的责任关系,做到深化社会责任感和历史使命感,树立正确的人生观、世界观、价值观。

三、结语

新时代背景下,高校不断开创党建工作新局面,推进高校党建工作与教育教学工作深度融合。[7]同样,新时代赋予高校心理育人全新的历史使命和价值内涵,要求心理教育工作者持续深化心理育人意识,遵循心理育人规律,创新心理育人工作方法,突出心理育人价值导向,全面提高心理育人质量。[8]高校“党建+心理育人”融合培育大学生责任感是扎实推进学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,完善大学生思想政治教育体系,丰富思想政治育人渠道,实现立德树人根本任务的的创新实践。中国军转民

参考文献

[1]石艳华.高校思想政治教育要重视大学生责任感的培养[J].学校党建与思想教育, 2007(8):2.

[2]丁英平.立德树人视域下高校心理育人研究[J].学校党建与思想教育, 2021(18):2.

[3]陈翔,李金和.新时代大学生社会责任感培育理路研究[J].学校党建与思想教育, 2022(14):3.

[4]丁强.不同责任情境中大学生责任感的表现特点[D].上海:上海师范大学,2022:20-35.

[5]杜艳飞,王亚茹,刘立娜.团体心理辅导对提高大学生社会责任感的效果[J].心理研究,2015, 8(4):4.

[6]聂艳霞,祝伟娜,李淑艳,等.团体心理辅导对高职生责任感培养的实效性研究[J].新时代职业教育, 2022, 20(4):9-11.

[7]马国庭.关于高校大学生社会责任感培养的研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2023(4):4.

[8]郭燕,谷生然.新时代大学生社会责任感现状及培育路径探究[J].黑龙江教师发展学院学报, 2023, 42(4):119-121.

【基金项目:2023年度云南省教育厅科学研究基金项目“高校‘党建+心理育人深度融合的路径研究”(项目编号:2023J1222)】

(作者简介:王琦平,普洱学院硕士研究生,研究实习员,研究方向为大学生心理健康教育与思想政治教育)