并列双音节词“败北”的词汇化过程探析

2024-05-21于文昊

于文昊

【摘 要】并列双音节词在汉语的复音词中是十分重要的类型之一,其产生的原因也是多种多样的。本文采用历史和共时的角度,对现代汉语并列双音词“败北”的词匯化进行探究,探究发现并列双音词“败北”是由两个同义并列的语素“败”和“北”组合而成的,并且经过了词汇化的过程,最终成为现代汉语词汇。其词汇化过程经历了两个阶段,通过对两个阶段词汇化的探析,最终得出并列双音词产生的原因。

【关键词】并列双音词;败北;词汇化;同素逆序

【中图分类号】H146 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)03—211—03

引言

现代汉语“败北”在《现代汉语大词典(第七版)》中有两个义项:一是战败而逃。二是失败。“败北”是属于汉语复音词中的并列双音词的一种,并列双音词根据其语素的语义关系又可以分为:同义并列、反义并列和相关并列三种,而“败北”便是属于并列双音词中的同义并列。笔者认为现代汉语词汇“败北”最初是源于并列短语“败北”,经过词汇化后,成为了凝固性较高的现代汉语词汇。而其词汇化的过程可以分为两个阶段:一是“败”和“北”都表示“失败”义的成词词素,并且这一阶段出现了同素逆序的现象,作为并列短语出现,词汇化程度低。二是“败北”中的“败”仍表示动词,失败义的成词语素,但是“北”在现代汉语中已经不再表示“失败”义的成词语素,并且这一阶段没有了同素逆序的用法,其语序固定下来,作为现代汉语词汇使用,词汇化程度高。

一、并列双音词“败北”的词汇化

并列双音词,尤其是同义并列双音词他们在构词的过程中,两个词素是作为表示相同意义的成词语素来使用的,当一方不再作为表示相同意义的成词词素,表示着这个词汇完成了词汇化成为了词。而且,在古代汉语词汇中,双音结构的词汇往往语法结构不够稳定,出现同素逆序的现象,例如“AB”和“BA”互用。如果有这种同素逆序的使用现象,说明词汇在这个阶段还没有完成词汇化成为凝固型较高的词,可以算作是短语。通过以上两个显著特征,我们分析并列双音词“败北”时发现其词汇化分为两个阶段,这两个阶段的转折点就是以这两个显著特转作为标志的。

(一)并列双音词“败北”词汇化的第一阶段

第一阶段的词汇化的显著特征是:一是“败北”的“败”和“北”各自可以单独作为动词,表示“败北”义的成词词素来使用。二是在某个阶段具有同素逆序“北败”的用法,“败北”和“北败”都表示相同意义。

1.“败北”的成词词素特征

在古代汉语词汇的使用中,“败北”属于同义连用的并列结构,即“V+V”。其中,“败”和“北”都是成词词素,二者均为动词,表示“失败”义。

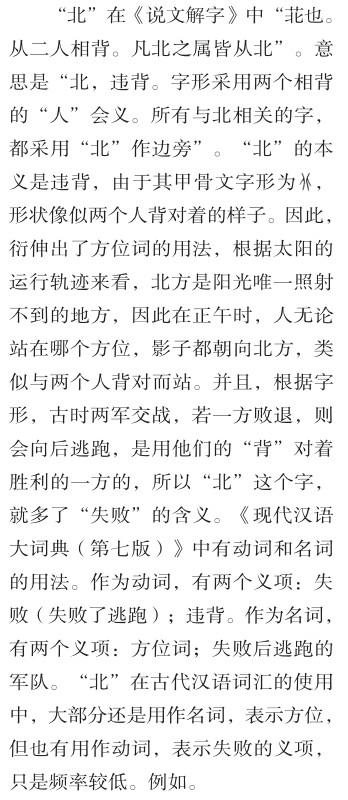

“败”在《说文解字》中“毀也。从攴贝。败贼皆从贝,会意”。意思是“败,是毁坏的意思。字形采用“攴、贝”会义。“败”“贼”都采用“贝”作边旁会义。”因此,“败”的本义是毁坏,后来又经过词义衍伸为“失败”义,这也是使用频率最高的义项。《现代汉语大词典(第七版)》中有动词、名词、形容词的用法。作为动词有个五个义项,分别是:失败(使失败、事情失败);毁坏、搞坏;解除、消除;凋零,枯萎;败落。作为名词有两个义项;荒年;弊端。作为形容词表示破旧、腐烂。本文就CCL语料库作为研究依据发现,“败”作为动词,表示失败义的用法频率最高。其最早出现于周代的《今文尚书》“秦穆公伐郑,晋襄公帅师败诸崤,还归,作《秦誓》。”这里作为“动词,失败”。这种用法在春秋、战国、两汉时期使用得很常见。例如:

(1)至欲为难,使苦成叔缓齐、鲁之师,己劝君战,战败,将纳孙周,事不成,故免楚王。(《国语·晋语六》)

(2)故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战。(《孙子》)

(3)鲍叔相公子小白先入得国,管仲、召忽奉公子纠后入,与鲁以战,能使鲁败,功足以。(《管子》)

(4)周幽、厉,所以败,不听规谏忠是害。嗟我何人,独不遇时当乱世!(《荀子》)

(5)武信君必败。公徐行即免。疾行必及祸矣。(《前汉纪·荀悦》)

以上的例子,在“败”前要么加助动词,要么加副词,后面要么接宾语要么不带宾语,“败”都是作为动词,表示“失败”的义项。

(6)连战皆北。(《史记·项羽本纪》)

(7)鲁人从君战,三战三北。(《韩非子·五蠹》)

(8)胡虏久摧,战辄北。(李邕《陇关游奕使任令则碑》)

例(6)作为动词,表示失败,意思是“连续作战都失败了”。例(7)作为动词,表示失败,意思是“多次作战多次失败”。例(8)作为动词,表示失败,意思是“胡人长久的被攻打,作战总是失败。”

综上根据对“败”和“北”的分析得知,它们都可以单独的作为动词来使用,表意相同,都表示“失败”义,它们都是“败北”的成词词素。“败”和“北”的意义相加,构成了同样表示“失败”义的并列结构短语“败北”。

“败北”在《现代汉语大词典(第七版)》中作为动词,有两个义项:战败而逃;失败。它们大体上都具有“失败”的表意倾向。“败北”作为并列结构,最早出现在六朝时期,之后被广泛的运用。例如。

(9)昔项籍七十余战,未尝败北,一朝失势而身死国亡者,恃勇无谋故也。(《三国志》)

(10)自结发从军。未尝败北,深为邻敌所惮。(《资治通鉴》)

(11)战役上虽未尝无一二败北事,然其终局,常得自然之胜利。(《外交小史》)

(12)彼若败北,吾遂以恩旨抚之,则彼无不乘机感激矣。(《海公大红袍传》)

(13)万均万彻,乘势杀出重围,与何力并军奋击,天柱王乃败北奔逃。(《唐史演义》)

例(9)(10)(11)“败”“北”前面有共同的状语“未尝”。例(12)“败”“北”前面有共同的状语“若”。例(13)“败”“北”后面有共同的宾语“奔逃”。因此,这时的“败北”可以看做是一个并列结构的短语,整体的意义也就是各部分的意义,可以相互替代,因此词汇化程度较低。此后,随着“北”表示“失败”义项的使用频率降低,“败北”表示“失败”义的使用频率增加,词汇化程度日趋增高,语用功能也逐渐完备。

2.“败北”的同素逆序特征

一个并列双音结构词语在词汇化的过程中,它的语法化程度是不稳定的,尤其是同义双音词,常常会有同素逆序的现象“AB和BA”。这种同素逆序现象代表着当时这一词语还没有完成语法化过程,凝固型较低。

董秀芳(2017):从短语到复合词的词汇化过程的中间,有一个模糊界限,它是一个渐变的过程。复合词中,有的已经完全成为词语不再具有短语的特征,说明已经彻底词汇化了;有的虽然是复合词的形式,但仍保留短语的一些特征,说明没有彻底词汇化。我们称第一种为“最典型”成员,第二种为“比较典型”成员。

因此,通过我们对CCL语料库的探究发现,在有一段时间里,古代汉语词汇“北败”也作为“失败”义而使用,这正是一种同素逆序的现象,也说明了“败北”在这一阶段没有完成词汇化,属于“比较典型”成员。

“北败”作为并列结构最早出现在东汉时期,汉代使用较为频繁,但在民国时期就已经使用不多了。例如。

(14)泰始三年,沈攸之、吴喜北败于睢口。(《南齐书》)

(15)怎奈河北败多胜少,日久无功。(《唐史演义》)

(16)华氏北,复即之。北败走。(《春秋左传正义》)

(17)耿至梧州,攻取阳朔;而西失藤县,北败于桂林,不敢进前。(《行在阳秋》)

以上例子通过译文都可见“北败”作为动词使用,意思为“失败”。值得注意的是,在《唐史演义》这一部著作中,就出现了“败北”和“北败”同在一部著作中的现象。说明这两个词语,自“北败”产生之后就同时使用,甚至可以互相替代。

(二)并列双音词“败北”词汇化的第二阶段

第二阶段词汇化的显著特征是:一是“败”和“北”不再同为成词语素。“败”仍可以作为动词,表示“失败”的成词语素,但“北”不再看做是表示“失败”的成词语素,“败北”的词义由并列的两个词素共担,变成由败表示的词义。它不再是并列结构而是词汇化为了复音词,属于并列双音词。二是同素逆序的现象消失。自民国的一些笔记中出现后,再也有没有“北败”的使用现象。

1.“败北”的成词词素特征

并列结构的“败北”最初是由“败”“北”两个表示相同意义的成词语素组合而成的,但到了现代,经历了词汇化后的“败北”不再是两个成词语素的简单并列。

“败”,毋庸置疑,是我们通常所理解的“失败”的意思,这是它的核心义项,因此比较稳定不会猛然的消失。在汉语词汇史长久的使用过程中,“败”的“失败”义被完整的保存下来。通过“败”这个词素,还可以构成很多词,例如“惨败”“挫败”“打败”“击败”“告败”等等。

不同的是,“北”在我们现代社会的理解中,大多把它归为名词,属于方位词的一种,表示地理位置的北方,这是它的核心义项。经过词汇的发展和演变,“北”的动词“失败”义逐渐消退,通过构词就可以看出来,例如“华北”“江北”“塞北”“西北”等等,它们取的都是名词的义项而不是动词,《现代汉语大词典(第七版)》中保留动词义项的仅有“败北”一词。说明在现代,“北”虽然也是成词词素,但是并不是表示“失败”义的成词语素。因此,“败北”也就不能看成是并列结构的词语了,而是词汇化后的并列双音词,即复合词的一种,它已经完成了词汇化。

2.“败北”的同素逆序特征

同素逆序可以看做是词汇化程度高低的标志。存在同素逆序现象时,说明该时期词语的词汇化和语法化程度低,凝固型较弱,没有彻底的词汇化;而当该词语基本定型,没有了同素逆序现象,说明该时期词语的词汇化和语法化程度高,凝固型较强,已经彻底的词汇化了。通过CCL语料库的检索发现,在现代汉语使用时期,“北败”的用法为0,仅存的是“败北”的用法。例如:

(18)形式上都得到了胜利,事实上也可说都完全败北 。(沈从文《水云》)

(19)康齐我还免不掉那种怕人耻笑的隐秘的情感,当人们看见我柔弱地向你的国王致敬,承认我败北 的时候。(冰心《冰心全集第五套》)

(20)每到败北阶段,吴经理就眨着他那烂掉了睫毛的眼睛,向尹雪艳发出讨救的哀号。

(21)再后来李高成在市委书记一职的竞争中之所以失利败北,人们说了,主要还是由于严阵的缘故。(张平《抉择》)

二、并列双音词“败北”的词汇化动因

(1)从认知的角度来说,在现代汉语的使用过程中,随着“北”的“失败”义项的减弱,直至完全消退,“败北”由并列结构短语词汇化成了并列双音词。这是符合人们的认知规律的,因为在同义并列词中,比较符合人们语义理解的即语义接受度高的语素常常置于前面,后置语素虽然和前面语素的表意相同,但是人们的语义接受度低,存在一些理解的障碍,因此,越熟悉的语素越往前。随着“败北”的使用频率增加,“败”的意义被保留下来,“北”的意义消退。这是符合人们客观认识规律的。

(2)从语义明晰与准确的发展要求来说,语言中词义需具备丰富性、多样性的特点,而表达需具备单一性、明确性对的特点。并列结构“败北”中“败”和“北”都可以代替“败北”的用法,但是为了使语义表达的更加丰富,更能满足人们对于双音词的需要,所以形成了并列形式。而这种双音词的发展,一直延续到现代,便成为了并列双音词“败北”。

三、结语

“败北”在古代汉语中,作为并列结构使用,指“失败”,在现代汉语中,作为并列复音词使用,指“失败”。它们的词义相同,但是词汇单位不同,究其原因,是由于“败北”经历了词汇化的过程。本文在对词汇化的分析过程中,分为了两个阶段,并以成词词素的特征和同素逆序特征作为显著标志来区分。第一阶段为:“败北”的“敗”和“北”各自可以单独作为动词,表示“败北”义的成词词素来使用;在某个阶段具有同素逆序“北败”的用法,“败北”和“北败”都表示相同意义。第二阶段为:“败”仍可以作为动词,表示“失败”的成词语素;同素逆序的现象消失。自民国的一些笔记中出现后,再也有没有“北败”的使用现象,凝固型程度高。通过对词汇化过程的探究,最终找出了其词汇化的原因,借此来加深对并列双音词“败北”的理解。

参考文献:

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[M].北京:商务印刷馆,2016.

[3]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展(修订本)[M].北京:商务印刷馆,2017.

[4]丁喜霞.中古常用并列双音词的成词和演变研究[M].北京:语文出版社,2006.