振臂犹堪呼一掷

2024-04-29邹恒羽

“彭城刘梦得,诗豪者也,其锋森然,少敢当者。”中唐诗人白居易以“豪”字概括了好友刘禹锡其人其诗的整体风采,而与之相辅相成的,则是刘禹锡无论身处何等境地都不改的坚定信念和乐观心态,这也令其诗作显露出浩然正气和勃勃新意,在唐代诗坛中独树一帜。本期“诗风词韵”,让我们共同探寻这位“诗豪”之豪情。

何谓“豪情”?若将这个问题直接抛给东都(今河南洛阳)城里的“诗豪”刘禹锡,他可能会笑而不语;但通过诵读他的诗句,我们或许能在脑海中勾勒出这位诗人在每一处人生驿站停留时,所抒发的慷慨豪情。

诗风之“豪”:雄浑老苍,沉着痛快

刘禹锡除了诗人的身份,还是一位志向远大、忧国忧民的政治家。坎坷的仕途没有磨灭他的政治理念,反而历练出他坚毅的性格。历史启发了他对现实的思考,又赋予其诗歌深邃的哲思。唐穆宗长庆四年(824),刘禹锡从夔州(今重庆奉节)赴任和州(今安徽和县),途经西塞山(今湖北黄石境内)时触景生情—

西塞山怀古

【唐】刘禹锡

王濬①楼船下益州,金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底②,一片降幡出石头③。

人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。今逢四海为家④日,故垒萧萧芦荻秋。

①王濬:西晋名将、益州刺史(辖区大致为今四川、重庆等地)。晋武帝司马炎于279年命老将王濬在辖区造战船,第二年,王濬水师至建业(今江苏南京),吞灭东吴。②千寻铁锁沉江底:东吴曾在江中轧铁锥并用铁索封锁江面拦截晋船,最终战败。③石头:石头城(旧址位于今南京西),东吴著名要塞。④四海为家:四海归于一家,指天下统一。

豪 意 品 析

三国末期,西晋发起灭吴之战,西塞山作为东吴军事防务要塞,是著名的战场。眼前萧瑟的景象勾起了刘禹锡的思绪,他以政治家的眼光和诗人的豪意,穿梭古今,追溯历史,映照当下。

1.炼字对比之豪。晋军楼船从益州,一路直“下”,千里之外,东吴都城建业的“王气”便骤然“收”,可以看出速度之快、攻势之猛,一气呵成,豪意自现。东吴末代皇帝孙皓负隅顽抗后终究开城投降。“千寻”与“一片”,“铁锁”与“降幡”,一多一少,一重一轻,前后两种意象的对比极富张力。

2.行文意境之豪。气势雄壮的舰队、黯然飘逝的“王气”、沉入江底的铁锁、萧萧秋风中的故垒……丰富的历史意象连通古今,壮阔的整体画面营造出怀古诗独有的喟叹兴亡之感。“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”,西塞山见证六朝盛衰、人事变迁,始终屹立于江畔,变与不变间,历史的雄浑沧桑感扑面而来。哲人的睿智和诗人的挚情交融在诗文字里行间,令此诗既有思怀往事的沧桑沉重感,又有心游万仞的豪放不羁感。

3.主题形象之豪。糅怀古与讽今为一体、熔咏史与示志于一炉,刘禹锡怀古诗的这一基本特征集中反映在尾联。当时藩镇之乱尚未被彻底平息,诗人在此一方面表达对国家必将统一的信心,另一方面也警喻世人不要恃险割据、朝廷不要重蹈覆辙。即便被贬他乡、个人前途缥缈,其诗中仍然鲜明地体现出忧国感时之情,诗人依然是当年那个心系苍生疾苦,认为成就一番功业比空有权贵更具价值的青年改革家。

豪 意 链 接

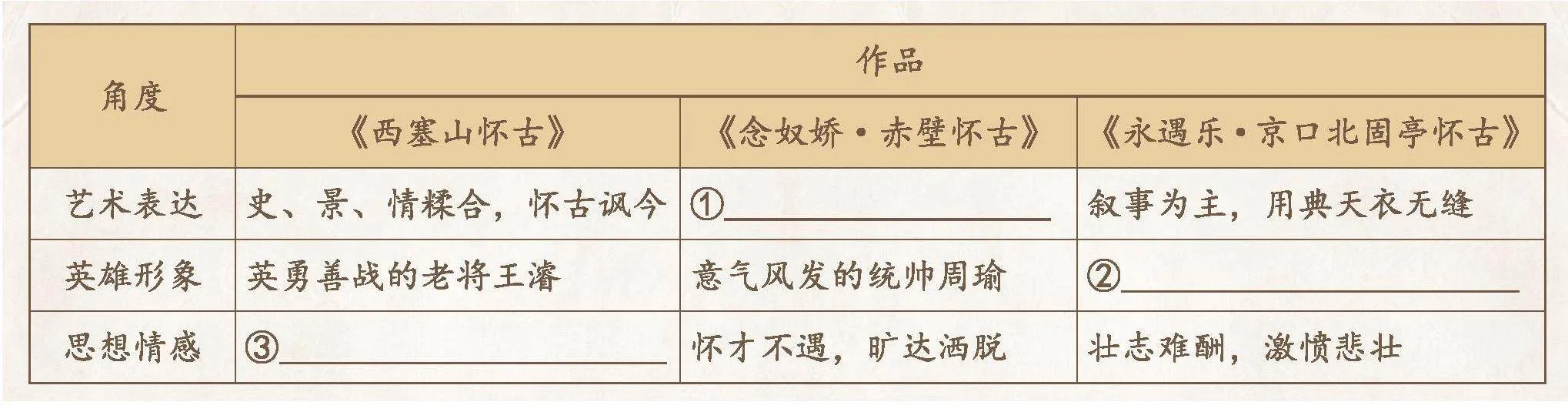

我们学过北宋苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》和南宋辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》,与刘禹锡的《西塞山怀古》相比,三者在“豪情”方面有什么区别?(答案请倒置查看)

参考答案:①以人、景为主,综合运用烘托、映衬、对比等;②具有雄才伟略的政治家孙权、刘裕;③心怀天下,忧国忧民

为人之“豪”:精华老而不竭

我们在刘禹锡的诗文中感受到了气势之雄浑豪迈,也敬佩他“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的智慧豁达。但自古人心易变,何况一位少年立志却壮志难酬的改革家呢?当人生已步入黄昏,实现抱负的机会越来越少,刘禹锡被打发去做了一个闲散官。他的身体状况因年事渐高和长年遭贬而每况愈下,当好友白居易开始唉声叹气时,他又会做何感想?

咏老赠梦得

【唐】白居易

与君俱老也,自问老何如。眼涩夜先卧,头慵朝未梳。

有时扶杖出,尽日闭门居。懒照新磨镜,休看小字书。

情于故人重,迹共少年疏。唯是闲谈兴,相逢尚有余。

酬乐天咏老见示

【唐】刘禹锡

人谁不顾①老,老去有谁怜?身瘦带频减,发稀冠自偏。

废书缘惜眼,多灸②为随年。经事还谙事,阅人如阅川③。

细思皆幸矣,下此便翛然④。莫道桑榆晚,为霞尚满天。

①顾:顾念,怜惜。②多灸:频繁艾灸。③阅人如阅川:语出西晋陆机《叹逝赋》:“川阅水以成川,水滔滔而日度;世阅人而为世,人冉冉而行暮。”阅,汇聚、经历。④翛然:指心情舒畅、无拘无束。

豪 意 品 析

刘禹锡、白居易同年出生,均年少及第、志存高远;暮年之时,二人境遇相似、同病相怜,心态却大不相同。诗歌流露出的情感,正是诗人一生的写照。

1.乐观旷达之豪。生老病死是人生常态,二人晚年同为眼疾、足疾所苦,与白居易的悲观相比,刘禹锡并不讳言老病带来的不便之处,也安慰友人“顾老”是人之常情,他还辩证地认识到老人的得天独厚之处—阅历丰富、深谙世故,想到这些,便能破忧为喜、心情舒畅了。

2.从容应对之豪。刘禹锡知道,此时的他几乎不可能再被召回朝廷受到重用,只能在东都城的诗酒间度过余生,但采取何种生活方式依然是自己能决定的。与白居易的被动、无奈相比,刘禹锡虽也消瘦、掉发,但他为爱惜眼睛而主动搁置书卷,为延年益寿而频繁艾灸,体现了积极、从容的心态。

3.壮心不已之豪。“莫道桑榆晚,为霞尚满天”既是对友人的安慰,也是诗人内心世界的自我剖白。青年刘禹锡“信道不从时”(出自《学阮公体》),老年的他依旧有“老骥伏枥”的千里之志。哪怕已到人生黄昏,晚霞依旧能红遍天际,人生暮歌透着一股蓬勃朝气,让人不禁相信,若此刻还能收到朝廷重用的任命书,刘禹锡会毅然抛开诗酒,以百倍热情投入报国济民的事业中。

学校正在评选“激励高中生的正能量诗人”,班级打算推举刘禹锡,同学们一致希望由最熟悉刘禹锡生平和诗歌的你来写推荐语。(100字左右)

示例:陋室中,你谈笑自若;秋风里,你引吭高歌。命运的磨难不能使你屈服于权贵显要,经年的贬谪反而“淘”出了你的黄金之心……

练笔:

结 语

从翩翩少年到耄耋老人,刘禹锡始终未改豪气。无论是关心国政还是感叹人生,无论是兼济天下还是独善其身,“豪情”贯穿其诗作与人生的始终。在辞世之作《子刘子自传》中,刘禹锡回顾一生,“人或加讪,心无疵兮”,坦然而无愧,也印证了他对白居易的答复—“振臂犹堪呼一掷,争知掌下不成卢!(出自《乐天寄重和晚达冬青一篇,因成再答》)”既然尚能振臂高呼,怎么知道掌下就不能掷出大胜之骰呢!