阅读综合训练营(初中内容月度测评二)

2024-04-29

单元1 实用类文本

阅读下面两个文本,完成1~3题。(2023年中考河南卷)

【文本一】

让敦煌壁画再“活”两万年(节选)

◎ 胡春艳 赵 晖

①科幻大片《侏罗纪公园》讲述了这样一个故事:科学家找到一块有史前蚊子的琥珀,从蚊子血中提取了恐龙的DNA片段,从而让已灭绝6000多万年的恐龙复活了。

②虽然这故事听起来就像天方夜谭,但2022年天津大学的一项有关DNA存储的研究成果让人们离想象又近了一些。研究人员将10幅敦煌壁画的数字图像存入DNA,通过加速老化等实验,发现这些壁画信息在实验室常温下可保存上千年,在9.4℃下可保存两万年。

③DNA竟然可以存储壁画?其实,这并不奇怪。自有生命以来,大自然一直用DNA来存储信息。纷繁复杂的人类基因组信息,就是记录在比细胞还小得多的DNA上,一代代遗传下来的。通过一根毛发附带的DNA信息,就能复原生命体的所有遗传信息。DNA存储了亿万年来无数生物的遗传信息,可谓大自然中最好的存储器。如果能把海量的信息“写”到小小的DNA上存储起来,岂不便利?

④壁画“变身”DNA,需要打破无机与有机的界限,如何才能实现这种“跨界”存储呢?这要从DNA存储的两个步骤——信息写入和信息读取说起。

⑤先说信息写入。DNA含有A、T、C、G四种碱基,如果用数字中的0、1、2、3分别代表一种碱基,就能形成一个四进制碱基序列,然后通过编码转化,实现碱基四进制和计算机二进制的“对话”。据此,将敦煌壁画的数字图像转换成二进制的比特串,再通过编码将其转化为四进制的碱基序列,然后通过DNA合成技术将碱基序列写入DNA,壁画的数字图像就“变”为DNA了。

⑥再说信息读取。正常情况下,可先利用技术手段将DNA存储的壁画数据拷贝出来,再通过专业测序仪器测得其碱基序列,然后通过解码将其转换为二进制数据,从而实现信息读取。

⑦然而,存储了壁画信息的DNA跟天然的DNA一样,长期存放会产生断裂和降解等问题。如何从严重断裂和降解的DNA样本中读取信息,恢复原始的敦煌壁画图像呢?

⑧天津大学团队创新设计了一种序列重建算法来解决这一问题。他们制备了一个DNA水溶液样本,放在70℃的温度下加速其断裂、降解长达十周,这类似于DNA在自然环境下千年万年的降解情形,在此过程中,80%以上的DNA片段都发生了断裂错误。然后,团队根据设计的序列重建算法,让96.4%以上的片段重新被准确组装和解码。最后,再通过一种编码方式解决了少量片段丢失的问题,最终让原始的敦煌壁画图像完美恢复。

(来源:《中国青年报》2022年10月10日第8版,有改动)

【文本二】

DNA存储打开想象空间(节选)

◎ 王璐丹

①随着大数据时代的到来,人们一直在寻找更海量、更稳定、更安全的数据存储方式,而DNA存储恰能满足这些需求。

②DNA存储的最大优势是存储密度大。在硬盘上存储一个字节要占200纳米的空间,在DNA上则只需0.2—0.3纳米。如今,各大网站存储数据需要多个面积数倍于标准足球场的数据中心,而用DNA存储可能只需一个汽车后备厢大小就够了。

③DNA存储的另一优势是具有持久性。用传统存储方式,一般十年左右数据就会开始失去完整性,而DNA存储的数据寿命则要长得多,在适当条件下可达数千年、上万年甚至几十万年。

④但DNA存储目前还无法取代硬盘等常规存储载体。DNA读取速度慢,写入速度更慢。用磁盘写入200兆字节数据用时不到1秒,用DNA则需约三周。此外,DNA写入和读取信息目前都耗资巨大。不过有专家表示,放眼未来,DNA存储方式应用前景广阔。

(来源:《河北日报》2021年8月5日12版,有改动)

1.下列对文本一和文本二的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 文本一第②段画横线处的语句说明了温度对DNA存储时间长短的影响。

B. 目前DNA无法取代常规存储载体,因为它写入和读取速度慢且耗资巨大。

C. 文本二用作比较等方法来说明DNA相较于传统存储载体的优势与劣势。

D. 两个文本都围绕DNA这一新型存储载体,阐述了它存储的原理和步骤。

2. 同学们在梳理文本一的结构时有两种不同意见,你认为哪一种更合理?请简要分析。

A.①②/③/④⑤⑥⑦⑧ B.①②③/④⑤/⑥⑦⑧

3.文本二说明了DNA存储的两个优势,请从文本一中各找一个例子来佐证它们。

1. 如果选项中出现了类似“都”这样表示范围的副词,是应当特别留意的,因为它意味着没有例外,而这恰恰容易以偏概全,从而造成答题的陷阱,D项正是属于这种情况。这里学生要面对和解决两个问题:一是D项的说明对象是什么,目的是锁定合理的阅读区间;二是两个文本是否针对同一话题,目的是对选项作出正确的判断。根据选项的描述,D项所说明的内容是围绕“DNA存储的原理和步骤”来展开的,文本一第④段中说:“如何才能实现这种‘跨界’存储呢?这要从DNA存储的两个步骤—信息写入和信息读取说起”,接下来的第⑤段和第⑥段便介绍了DNA这一新型存储载体存储信息的原理(第⑦段和第⑧段介绍的是如何解决DNA样本因长期存放所产生的断裂和降解问题,实际上在介绍新成果的同时仍没有离开“信息读取”这一话题), 而从“然后”“再”“先”“从而”等词语不难得知,在介绍存储原理的同时,也在介绍存储步骤。根据文本二第②段中的“DNA存储的最大优势是存储密度大”,第③段中的“DNA存储的另一优势是具有持久性”,第④段中的“但DNA存储目前还无法取代硬盘等常规存储载体”可知,文本二与“DNA存储的原理和步骤”相关性不强,其主要内容是介绍“DNA存储的优势与不足”。

2.该题考查学生把握文章结构的能力。为此,必须理清文章的基本思路,首先要了解每个段落的内容。文本一第①段引用《侏罗纪公园》中的故事,第②段引用2022年天津大学的研究成果,都是为了引出“DNA存储”这一说明对象。第③段则阐述了DNA之所以能够存储敦煌壁画的原因。通过上一题的分析可知,第④~⑧段是针对“信息写入和信息读取的原理与步骤”展开的。故A项的划分是有道理的。此外,也可以运用排除法:B项将④和⑤两段作为一个部分,显然是不合理的,因为第④段带有总写的性质,这一总写应覆盖信息写入和信息读取两方面内容,从第⑤段后面断开,实际上是撇开了关于信息读取的那一部分内容。通过这样反推,同样可以得出A项正确的结论。

3.文本二中,“DNA存储的两个优势”是显而易见的,即第②段中的“存储密度大”和第③段中的“具有持久性”。只要在文本一中找到对应的阅读区间,并对相关内容加以概括即可。当然,对“相关内容”的判断也是有讲究的:“存储密度大”,意味着存储的载体小而存储的内容多,所以,针对第一个优势,应该注意那些提及“小”和“大”(或隐含“小”和“大”)的语句;同理,“具有持久性”,应注意那些提及“时间久远”的语句。这样,文本一中前者如“纷繁复杂的人类基因组信息,就是记录在比细胞还小得多的DNA上”“通过一根毛发附带的DNA信息,就能复原生命体的所有遗传信息”,后者如“DNA存储了亿万年来无数生物的遗传信息,可谓大自然中最好的存储器”“这些壁画信息在实验室常温下可保存上千年,在9.4℃下可保存两万年”,都可以分别作为“存储密度大”和“具有持久性”的例证。

单元2 文学类文本

阅读下文,完成4~9题。(2023年中考辽宁沈阳卷)

墨香里的年味儿

◎ 徐 进

①临近岁尾,年味儿越来越浓,我似乎又嗅到了一股淡淡的墨香,又看到了红红火火的春联。

②父亲与对联有着深深的情缘。自我记事起,乡邻红白喜事的对联,都是父亲写的,我家的春联也是父亲书写的。

③受父亲影响,孩提时,我就对春联情有独钟。因为过年的时候,裁红纸、写对子、贴春联是父亲必须亲自去做的事情,也是必不可少的。我也跟着忙活,从中享受春联带给我们一家人的喜庆与希望。

④犹记得每年寒假,还没回家,父亲就会给我打来电话,嘱咐我买红纸。父亲自有毛笔和没用完的墨汁,只担心没有红纸写不成春联。我知道,每到过年,他都会自作一副对联,很仔细地贴上,毕竟一年是一年,新年要有点新气象。

⑤大街两旁,摆满了令人眼花缭乱的年画、春联、中国结和火红的灯笼,年就这样欢欢喜喜地赶来了。我在店内挑选红纸时,看到里面摆放的春联,总感觉没有父亲写的春联的那种家的味道和幸福气息,因为那是他依据自家的实际情况拟出的。

⑥我读书那几年,物质条件差,家里贫穷了些。然而每到腊月三十,父亲都会早早地起床,找出我买来的大红纸,眉头微蹙,目光专注地折叠,用小刀小心翼翼地裁开,收拢,为写春联做准备。为了书写时能找到每个字的中心点,父亲比对着拟出的春联字数,将红纸叠出“×”痕。如果字数多了,还要熬点糨糊,以便把两条红纸连接成一个长条,这样写春联的纸才够长。我就拿着粘接的红纸在炭火前慢慢烘干,递给父亲。

⑦父亲一边启开先前为别人写喜联时用过的大瓶墨水瓶盖,一边示意我把红纸摆放在大桌上。我自然明白父亲要开始写春联了。我用右手把红条纸的前段按住,父亲开始非常慎重地蘸墨书写,每写完一个字,我就向前拉一点儿。天很冷,手也冻僵了,但墨香淡淡地散开,节日的喜庆也蔓延开来。父亲越写越精神,脸上也红红的,写到最后反而解开外套扣子,说写得流汗了。写完之后,父亲再慎重地书写横批。

⑧在等待字迹变干的间隙,父亲还要对着亲手写的这副对联品评一番,和我絮叨着哪个字写得还好,哪个字写得有些什么问题。我也和父亲一道欣赏和评判得不亦乐乎。有问题的字改是改不成了,但我还是从中领悟到了一些春联书写的小窍门,感受到了写春联的乐趣。

⑨后来的几个春节,父亲约我齐作春联。他一边书写,一边怂恿着我来写。我读师范时练过柳体[1],也能够信手完成,只是和一直坚持写对联、令我仰慕的父亲相比,自感写得差远了。父亲看了却叫好,眼里充满了赞赏,说比他的“我字体”有章法。就这样,我和父亲合作完成春联的创作,满满的幸福感便伴着墨香在我们之间弥漫开来。

⑩岁月更迭,一年又一年。每当春节越来越近时,家家户户忙着过年,紧锣密鼓地准备着各种吃的、喝的、穿的、玩的,贴上的春联也多是买来的。唯独我家自己写春联、贴春联的传统依然在。

⑪墨香里的年味儿,一直弥漫在我和家人的心间,家门上贴着的红红的春联也时常闪烁在我们的眼前。墨香里,有我们对家庭温馨场面的深深回忆,有我们对父亲濡养教诲的绵绵深情,有我们对未来美好生活的殷殷期许,更有我们对优秀传统文化的默默传承。

(来源:《意林·作文素材》中考版2023年第10期,有改动)

【注释】

[1]柳体:唐代柳公权所写的字体,笔画遒劲。

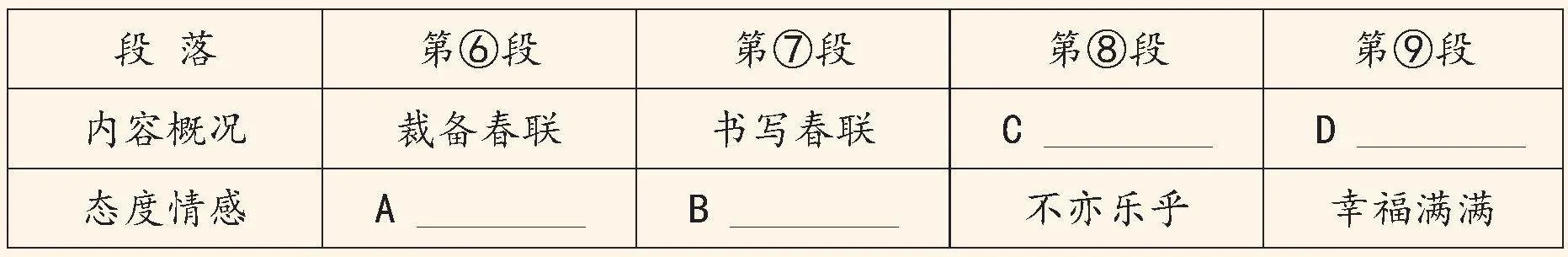

4.阅读文章第⑥~⑨段,填写表格。

5.请从修辞角度赏析文章第⑤段画线的句子。

6.文章第⑥段画线句子运用了什么描写方法?有什么作用?

7. 请结合文章内容,分析第⑧段中加点词的表达效果。

8.文章第⑨段中父亲对“我”写的春联叫好,而和父亲相比,“我”“自感写得差远了”,

分别是什么原因?

9. “春联”在文章中多次出现,有什么作用?

4.该题考查学生对文章相关内容和人物心理特征的概括能力。作答时要善于利用已知,对需要填充的信息进行择取。这里的表格填写牵涉对文本的解读,同时也与短语的仿写有关。比如表格中的“内容概况”部分,由“裁备春联”和“书写春联”可知,所填内容最好是动词+春联,这样才能保持句式上和内容指向上的一致性。还应考虑答案与所对应的“态度情感”是否谐和,如第⑨段的态度情感是“幸福满满”,原文对此是这样表述的:“我和父亲合作完成春联的创作,满满的幸福感便伴着墨香在我们之间弥漫开来。”是谁“幸福满满”呢?很显然,不是“我”,不是“父亲”,而是“我和父亲”。故此,空白处所填写的内容就应该包含“齐”“共”“同”的意思,而恰好文中就有“齐作春联”可以借用。又比如表格中的 “态度情感”部分,“裁备春联”和“书写春联”的施动者都是父亲,所以只能在表现父亲的态度情感的语句中去寻找答案。

5.该题考查学生对拟人修辞格的判断及其表达效果的理解。通常的答题思路是句子运用了什么修辞手法,表达了怎样的思想感情。这里写“年”即写人,“年”之“欢欢喜喜”,当然也就是人之“欢欢喜喜”。

6.这里的“描写方法”,是指人物描写的方法,“找” “折叠”“裁开”“收拢”等属动作描写,较好判断;“眉头微蹙”“目光专注”属神态描写,则容易被忽略,或者与外貌描写混为一谈。一般而言,神态专指面部表情,而外貌则是指人物的容貌、衣着、体型、姿态等体貌特征。

7.加点词 “絮叨”的表达效果,也就是“絮叨”的语境义。“絮叨”本是唠叨、啰唆的意思,带贬义,这里当属贬词褒用,“絮叨”之中,透露出父亲严谨的精神和精益求精的态度,也反映出父亲对写春联这件事几乎虔诚得忘我。

8.该题考查学生设身处地分析人物心理的能力。对同一件事,为什么会有不同的评价?主要还是因为“我”和父亲不同的身份所决定的。父亲为“我”写的字叫好,有发现亮点和放大优点的意味,这从他说“我”的字“有章法”便可得知。而“我”之所以自愧不如,是因为长时间的耳濡目染,让“我”对父亲一直有着“仰慕”的心理,甚至把父亲看成了一座不可逾越的高峰。该题看似问得毫不经意,却最能检测学生是否对人物内心达成了细致而深入的把握。

9.“春联”是文章的话头,作者就是围绕这一话头来组织内容的。通常我们把某个贯穿全文、具有统摄内容作用的物件归结为“线索”。换一个角度,不妨从“春联”出现的背景或者“春联”的功用来考虑,“春联”总是与阖家团圆、热闹喜庆联系在一起的,它的反复出现,能让读者感受到家庭的和美与温馨。以小见大,“春联”也是一种源远流长的传统习俗,写春联、贴春联的行为,在文化传承上自有它的重要意义。

单元3 文言文文本

阅读下文,完成10~13题。(2023年中考陕西卷)

韩闻秦之好兴事,欲罢之,毋令东伐,乃使水工郑国间说①秦,令凿泾水自中山西抵谷口为渠,并北山,东注洛三百余里,欲以溉田。中作而觉,秦欲杀郑国。郑国曰:“始臣为间,然渠成亦秦之利也。”秦以为然,卒使就渠。渠就,用注填阏②之水,溉潟卤③之地四万余顷,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年。秦以富强,卒并诸侯。因命曰郑国渠。

(来源:《史记·河渠书》)

【注释】

①说(shuì):劝说。②填阏(è):淤泥。③澙(xì)卤:土地含过量的盐碱。

10.解释下列句子中加点的词语。

(1)韩闻秦之好兴事 闻:

(2)欲罢之,毋令东伐 伐:

(3)东注洛三百余里 东:

(4)秦以为然,卒使就渠 然:

11.下列句子中加点的“乃”,与“乃使水工郑国间说秦”中“乃”的意义和用法不同的一

项是( )

A.蒙乃始就学 B.屠乃奔倚其下

C.陈胜,吴广乃谋曰 D.乃不知有汉,无论魏晋

12.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)始臣为间,然渠成亦秦之利也。

(2)秦以富强,卒并诸侯。

13.郑国有没有完成韩国交给他的使命?请结合文章,说说你的看法。

10.该题的“闻”和“伐”没有什么难度,“东”在这里是“向东”的意思,名词作状语。“然”的意思是“对”“正确”,可以从“不以为然”这样的常见成语中找到依据。“秦以为然,卒使就渠”的意思是:秦国认为郑国说得对,最后命他继续把渠修成。

11.“乃使水工郑国间说秦”中的 “乃” 字是副词,是“于是”“就”的意思,该句的意思是:于是就让水利工匠郑国去暗中游说秦国。A、B、C三项中的“乃”字与例句中的“乃”字意义和用法相同,只有D项中的“乃”是“竟”“竟然”的意思,表示出乎意料。

12.第(1)题中的关键词是“间”,理解了这个词的意思,整个句子也就豁然贯通了。“间”在这里是名词,是“奸细”的意思。读懂了韩国派郑国游说秦国的初衷,也就大致能够推断出这个词的意思了。第(2)题是个省略句,“秦以富强,卒并诸侯”实际上是“秦以(之)富强,卒并诸侯”。省略的“之”指代郑国修建水渠灌溉农田这件事。“以(之)”即“因此”,“以”是“凭”的意思。

13.这是一道开放性试题,也是考查学生批判性思维能力的一道题。郑国是否完成了使命,要区分立场、动机和目的。对韩而言,是弄巧反拙;对秦而言,是将计就计;对郑国而言,则是完成了一件惠及百姓的水利工程。

参考答案

1. D

2. A

3. (1)“存储密度大”示例:①文本一提到,DNA比细胞还小得多,却能记录纷繁复杂的人类基因组信息,这说明DNA作为存储载体,体积小容量大,可以证明DNA存储密度大的优势。②文本一提到,通过一根毛发附带的DNA信息就能复原生命体的所有遗传信息,说明DNA虽小,存储的信息量却很大,这能佐证它存储密度大的优势。 (2) “具有持久性”示例:①文本一提到,大自然中的DNA能存储亿万年来的生物遗传信息,这表明DNA存储具有持久性的优势。②文本一中天津大学团队的实验研究发现,存入DNA的壁画信息在适宜的温度条件下可保存上万年,这一研究成果可佐证DNA存储具有持久性的优势。(各举一例即可)

4.示例:A小心翼翼;B越发精神;C品评春联;D齐作春联。

5.运用拟人手法,把“年”拟人化,生动形象地写出了年到来时人们的高兴、喜悦。

6.运用动作描写、神态描写,写出了父亲裁剪春联、准备春联的小心、专注,突出父亲对写春联这件事的认真、重视。

7. “絮叨”的本义是唠叨、啰唆,这里描写父亲和“我”一起品评哪个字写得好,通过贬词褒用写出了父亲对写春联这件事的喜爱。

8.父亲对“我”写的春联叫好,一方面是一种鼓励,另一方面是因为“我”练过柳体,能够信手完成。“我”觉得和父亲比较 “差远了”是因为父亲一直坚持写春联,有经验、有能力,表现出“我”对父亲的仰慕。

9.“春联”作为线索,贯穿全文;“春联”寄托了作者对温馨家庭的美好回忆和对父亲的怀念;“春联”也体现了对未来美好生活的向往和对优秀传统文化的默默传承。

10. (1)听说;(2)进攻,征伐;(3)向东;(4)对的,正确

11. D

12. (1)当初我是间谍,然而水渠修成也对秦国有利。(2)秦国因此富强,最终兼并了(各个)诸侯国。

13.示例(1):我认为郑国没有完成使命。韩国本来派他游说秦国修建水利工程,消耗秦国国力,来阻止其向东扩张。可是郑国渠的建成反而让秦国变得富强,韩国最终被吞并。示例(2):我认为郑国完成了使命。韩国给他的使命是游说秦国修建水利工程,他作为一名水工,历尽艰险完成了水利工程的修建。