养育子女数量对男性工资收入的影响

2024-04-29杨华磊汤小庆

【摘 要】 随着性别平等观念的普及,男性育儿日益普遍,子女数量增加将挤占男性劳动时间,带来工资收入损失。与此同时,男性也承担更多的育儿经济责任,经济压力可能推动男性努力工作、赚取更多收入。那么养育子女数量究竟对男性工资收入产生何种影响?是“父职惩罚”还是“父职激励”?为回答此问题,本研究利用2018年中国家庭追踪调查数据,以一孩性别为工具变量,探究子女数量对男性工资收入的影响、影响机制及差异性。研究发现:第一,子女数量每增加1个,男性工资收入增长6.1%,即子女数量越多,男性工资收入越高,在进行多种稳健性检验后,该结论依然成立。第二,子女数量增多不仅促使男性提升劳动供给数量,如增加额外工作量,进而提升工资收入,还促使男性提升劳动供给质量,如提高工作效率、进行职业向上流动,从而实现增收。第三,子女数量对男性工资收入的影响在户籍、地区、受教育水平方面存在差异性,相较于农村户籍群体,非农户籍群体面临的经济负担更大,他们获得更高工资的动机更大,因此子女数量对非农户籍群体的收入提升作用更大;相较于中西部地区,东部地区经济更发达,东部地区的劳动者获得高工资的可能性更大,因此子女数量对东部地区群体的收入提升作用更强;相比于高中及以下受教育水平群体,高中以上受教育水平群体由于人力资本优势更容易进行职业流动、获得高工资,因此子女数量对高中以上受教育水平群体的收入提升效应更强。本研究的边际贡献在于:一方面,现有研究大多聚焦女性,本研究将样本拓展至男性,发现子女数量的增加导致男性工资收入的提升,验证了“父职激励”这一假说;另一方面,现有研究从劳动供给数量方面解释子女数量与工资收入之间的关系,忽视劳动供给质量,本研究进一步拓展,发现子女数量导致男性工资收入增加的原因不仅在于额外工作量的增加,还在于工作效率的提升以及职业的向上流动。这些结论说明全面三孩政策不仅有利于增加未来劳动供给,同时也有利于提升当前劳动者的工作效率和工资收入,从而促进经济的繁荣与发展。

【关键词】 父职激励;工资收入;工作效率;额外工作量;职业向上流动

【中图分类号】 F240 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.01.010

【文章编号】 1004-129X(2024)01-0111-16

一、引言

工资是劳动者福利的重要体现之一。工资作为一种货币形式的报酬,不仅能够满足劳动者的基本生存需求,如吃、穿、用、住等,同时还能满足娱乐、教育等发展需求,直接影响劳动者的生活质量。同时,工资也体现了劳动的价值,在一定程度上反映了劳动者的社会地位。

养育子女的数量是决定工资水平的重要因素之一,尤其是对女性。过去的“母职惩罚”假说表明生育和抚育孩子会导致女性的工资下降,[1-4]这主要因为生育和抚育期间女性职业中断导致的人力资本流失以及负担更多家庭照顾责任所导致的工作时间和精力减少。[5]但已有经验证据并不完全支持该假说,如张川川和Zhao得出的结论显示生育对女性的工资水平没有影响,[6]或者有正面的影响。[7]这可能源于养育孩子的负担不仅仅是时间成本,也与物质资源的投入相关。子女数量越多,家庭中养育子女的经济负担也就越重。[8]养育子女带来的经济负担或许促使劳动者更加努力地工作,赚取更高的收入。

养育子女数量对男性的工资水平是否产生影响?近年来我国积极构建男女平等、和谐包容的社会文化,广泛宣传先进的性别平等理念。随着性别平等观念深入人心,越来越多的男性参与家庭育儿的过程。《2022年中国家庭科学育儿洞察白皮书》的数据显示69.5%的爸爸参与育儿,如接送、指导学习、健康照料等。但男主外、女主内的家庭分工模式仍占据主导,男性比女性承担更多经济责任。报告也显示爸爸和妈妈为孩子提供经济支持的比例分别为69%和46.8%,男性仍是家庭经济支柱。总之,男性承担养育子女的照料责任的同时,也承担着主要的经济责任。那么是否存在“父职惩罚”或者“父职激励”呢?这一问题尚需进一步探究。

探讨养育子女数量对男性工资收入的影响,对于理论与实践均具有深远的意义。此前的研究对象多数集中于女性,且结论亦有分歧。随着社会对于性别平等的认知逐渐深化,分析养育子女数量对男性工资收入的影响的必要性日益凸显。本文以男性劳动者为研究对象,以深入研究养育子女数量对男性工资收入的影响为目的,旨在扩大研究范围,推进相关理论与经验上的进展。同时,在放松生育管控、鼓励生育的背景下,厘清这一问题还有重要的现实意义。子女数量对劳动者的工资收入产生何种影响是群众十分关心的民生问题,这也与当前社会中“想生但不敢生”的现状息息相关。明确这一问题将会有助于指导并解答公众的疑惑。此外,探究子女数量对男性工资收入影响的机制将有助于建立和完善国家的生育保障制度体系,促进和提高劳动者的就业和收入水平,进一步推动经济发展。

已有文献对子女数量与劳动者工资收入的关系进行了大量研究,其中多数以女性为研究对象。国外研究证实了生育数量与工资收入存在负相关性。Budig和England使用美国1982-1993年全国青年纵向调查数据和固定效应模型,发现女性每生育1个子女,其工资会下降7%。[2]Gangl和Ziefle对英国和德国女性进行了追踪研究,发现每个孩子平均导致女性工资收入降低9%-18%。[9]Molina和Montuenga基于西班牙样本和固定效应方法的研究结果表明子女数量导致女性工资降低9%。[10]挪威、以色列、澳大利亚等国的数据也表明生育对女性工资收入产生了负面影响。[11-12]

从中国国内的经验证据来看,关于子女数量对女性工资影响的研究结果存在差异,并且尚未统一。一些研究发现子女数量的增加显著降低了女性的工资。王亚迪利用中国家庭追踪调查数据和工具变量法进行分析,发现每增加1个子女,女性的工资率会下降38.9%。[13]於嘉和谢宇利用中国健康与营养调查追踪数据,通过固定效应模型分析生育对女性工资的影响,发现每生育1个子女会造成女性工资率下降约7%。[14]许琪基于固定效应模型的估计结果表明:随着时间的推移,生育对女性的工资惩罚速度加大。[15]然而,也有一些研究得出了不同的结论。张川川使用工具变量估计发现:对于有正规工资收入的农村户籍女性,多生育1个子女与其工资水平没有关系。[6]此外,Zhao基于中国城市样本的研究甚至发现生育子女反而导致母亲的收入增加。[7]这些研究结果的差异可能源于模型和方法的不同。因此需要更多的研究来深入探讨子女数量对劳动者工资的影响,并进一步揭示这种影响的作用机制和边界条件。

学者们主要从劳动供给方面解释子女数量与女性收入间的关系。在家庭分工中,女性更多承担家庭照料的责任,为了照料子女、支持配偶的事业发展,更有可能牺牲自己的事业发展,所以在工作时间和精力方面投入不足。於嘉和谢宇发现子女数量的增加对女性劳动供给具有显著的负效应。具体来说,生育1个孩子将会导致女性在市场劳动供给的时间减少大约6%。[14]张川川的研究也表明每多生育1个子女,女性劳动参与率会降低35.7%。[6]从上述研究结果来看,生育对女性劳动参与率的负向影响非常大。然而,随着未来男性参与家务劳动的情况不断提升,女性从抚育孩子的任务中得到解放,生育的负面影响可能会逐渐减弱甚至消失。[5]Guo等指出从整个生命周期来看,生育数量与劳动参与率和工作时间并没有显著的关联。即使女性生育了孩子,也不会影响她们的就业和工作时间。[16]

已有研究揭示出子女数量对女性工资的影响存在个体差异,这种差异主要和教育及家庭资源有关。从教育的角度来看,教育程度较低的女性更容易经历职业地位的下滑,承受更大的收入损失。相反,教育程度较高的女性往往能够维持或提升她们的职业地位,从而减轻因生育子女而产生的收入损失。[17]然而,於嘉和谢宇的研究却显示对于教育水平在高中及以下的女性,子女数量对她们的收入并无显著影响,对于教育水平在高中以上的女性,子女数量的增加会显著降低她们的工资。[14]此外,家庭资源的丰富性也能够决定子女数量对女性工资的影响。丰富的家庭资源使女性从家务劳动中解放出来,从而减轻子女数量对女性工资的负面影响。不过,另一种观点则认为丈夫的高收入可能导致妻子选择退出劳动市场或从事低收入职业,这进一步加剧了子女数量对女性工资的负面影响。[17]

总的来说,虽然现有的研究已经对子女数量与工资收入之间的关系做出了重要的贡献,但仍存在一些需要进一步探讨的领域。以下是几个可拓展的方向:首先,目前的研究主要集中在女性身上,如陈卫等、张川川、於嘉和谢宇的研究对象都是女性。[5-6][14]然而,随着性别平等观念的日益深入人心,男性的工资收入是否也会受到子女数量的影响?如果受到影响,那么其影响程度和方式是否与女性有所不同?这些都是值得研究的问题,因此研究对象需要进一步拓展到男性;其次,现有的研究结果并不一致,这可能是由于研究方法存在差异。例如,於嘉和谢宇、许琪使用了固定效应模型进行分析,[14-15]陈卫等利用分层生长曲线模型进行研究,[5]张川川和段志民则使用了工具变量法来解决内生性问题,[6][8]利用科学的方法深入探讨子女数量对工资收入的影响是必要的;最后,现有的研究主要从劳动供给数量方面解释了子女数量与工资收入之间的关系。例如,段志民基于家庭生育理论指出子女数量对家庭收入的影响机制主要表现为劳动供给数量的变化,[8]张川川则通过实证发现生育导致女性劳动参与和工作小时数降低。[6]然而,这些研究都忽视了劳动供给的质量(如工作效率、工作职业等)。因此,进一步研究子女数量对工资收入的影响需要考虑劳动供给的质量。

基于此,本文利用2018年中国家庭追踪调查数据,以一孩性别为工具变量,探究子女数量对男性工资收入的影响及影响机制。本文的创新之处表现为:第一,在研究对象方面,现有研究大多聚焦女性,本文将研究样本拓展至男性,发现子女数量的增加导致男性工资收入的提升,验证了“父职激励”这一假说;第二,现有研究方法的差异导致研究结论的不统一,本文则采用工具变量法较好地解决内生性问题,为养育子女数量对男性工资收入产生正面影响的结论提供有力证据;第三,在机制方面,现有研究以劳动供给数量解释子女数量与工资收入间关系,忽视劳动供给质量,本文进一步拓展,发现子女数量导致男性工资收入增加的原因不仅在于额外工作量的增加,还在于工作效率的提升以及职业的向上流动。本文结论对于提升劳动者就业质量和收入水平、完善我国生育保障体系建设具有重要意义。

本文后续的结构安排是:第二部分阐述子女数量影响劳动者工资收入的理论与假设;第三部分介绍本文的研究设计,即采用的数据、模型和变量;第四部分呈现本文的实证结果,包括基准的工具变量结果、稳健性检验结果、机制分析结果以及异质性分析结果;第五部分总结结论并提出相应的政策建议。

二、理论分析与研究假设

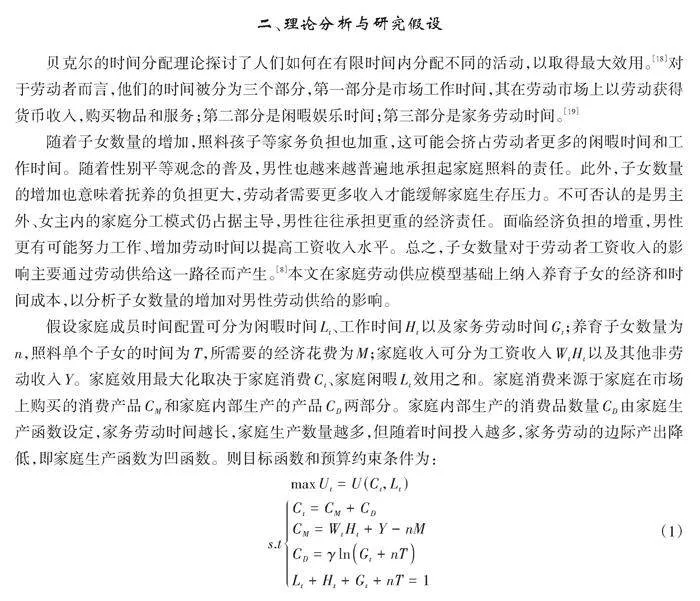

贝克尔的时间分配理论探讨了人们如何在有限时间内分配不同的活动,以取得最大效用。[18]对于劳动者而言,他们的时间被分为三个部分,第一部分是市场工作时间,其在劳动市场上以劳动获得货币收入,购买物品和服务;第二部分是闲暇娱乐时间;第三部分是家务劳动时间。[19]

随着子女数量的增加,照料孩子等家务负担也加重,这可能会挤占劳动者更多的闲暇时间和工作时间。随着性别平等观念的普及,男性也越来越普遍地承担起家庭照料的责任。此外,子女数量的增加也意味着抚养的负担更大,劳动者需要更多收入才能缓解家庭生存压力。不可否认的是男主外、女主内的家庭分工模式仍占据主导,男性往往承担更重的经济责任。面临经济负担的增重,男性更有可能努力工作、增加劳动时间以提高工资收入水平。总之,子女数量对于劳动者工资收入的影响主要通过劳动供给这一路径而产生。[8]本文在家庭劳动供应模型基础上纳入养育子女的经济和时间成本,以分析子女数量的增加对男性劳动供给的影响。

假设家庭成员时间配置可分为闲暇时间[Lt]、工作时间[Ht]以及家务劳动时间[Gt];养育子女数量为[n],照料单个子女的时间为[T],所需要的经济花费为[M];家庭收入可分为工资收入[WtHt]以及其他非劳动收入[Y]。家庭效用最大化取决于家庭消费[Ct]、家庭闲暇[Lt]效用之和。家庭消费来源于家庭在市场上购买的消费产品[CM]和家庭内部生产的产品[CD]两部分。家庭内部生产的消费品数量[CD]由家庭生产函数设定,家务劳动时间越长,家庭生产数量越多,但随着时间投入越多,家务劳动的边际产出降低,即家庭生产函数为凹函数。则目标函数和预算约束条件为:

[maxUt=U(Ct,Lt)s.tCt=CM+CDCM=WtHt+Y-nMCD=γlnGt+nTLt+Ht+Gt+nT=1] (1)

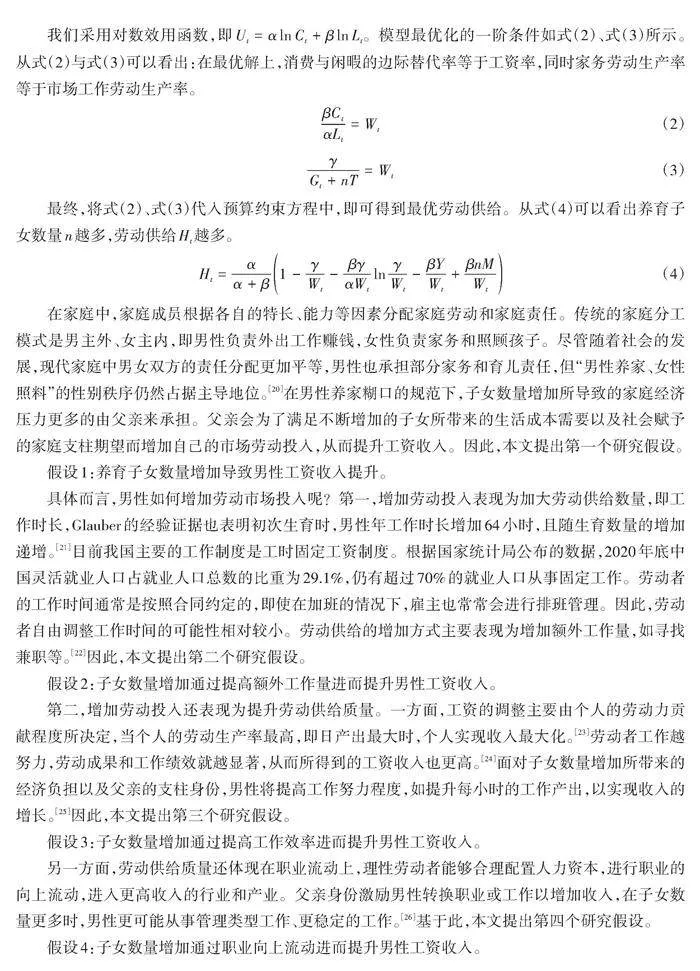

我们采用对数效用函数,即[Ut=αlnCt+βlnLt]。模型最优化的一阶条件如式(2)、式(3)所示。从式(2)与式(3)可以看出:在最优解上,消费与闲暇的边际替代率等于工资率,同时家务劳动生产率等于市场工作劳动生产率。

[βCtαLt=Wt] (2)

[γGt+nT=Wt] (3)

最终,将式(2)、式(3)代入预算约束方程中,即可得到最优劳动供给。从式(4)可以看出养育子女数量[n]越多,劳动供给[Ht]越多。

[Ht=αα+β1-γWt-βγαWtlnγWt-βYWt+βnMWt] (4)

在家庭中,家庭成员根据各自的特长、能力等因素分配家庭劳动和家庭责任。传统的家庭分工模式是男主外、女主内,即男性负责外出工作赚钱,女性负责家务和照顾孩子。尽管随着社会的发展,现代家庭中男女双方的责任分配更加平等,男性也承担部分家务和育儿责任,但“男性养家、女性照料”的性别秩序仍然占据主导地位。[20]在男性养家糊口的规范下,子女数量增加所导致的家庭经济压力更多的由父亲来承担。父亲会为了满足不断增加的子女所带来的生活成本需要以及社会赋予的家庭支柱期望而增加自己的市场劳动投入,从而提升工资收入。因此,本文提出第一个研究假设。

假设1:养育子女数量增加导致男性工资收入提升。

具体而言,男性如何增加劳动市场投入呢?第一,增加劳动投入表现为加大劳动供给数量,即工作时长,Glauber的经验证据也表明初次生育时,男性年工作时长增加64小时,且随生育数量的增加递增。[21]目前我国主要的工作制度是工时固定工资制度。根据国家统计局公布的数据,2020年底中国灵活就业人口占就业人口总数的比重为29.1%,仍有超过70%的就业人口从事固定工作。劳动者的工作时间通常是按照合同约定的,即使在加班的情况下,雇主也常常会进行排班管理。因此,劳动者自由调整工作时间的可能性相对较小。劳动供给的增加方式主要表现为增加额外工作量,如寻找兼职等。[22]因此,本文提出第二个研究假设。

假设2:子女数量增加通过提高额外工作量进而提升男性工资收入。

第二,增加劳动投入还表现为提升劳动供给质量。一方面,工资的调整主要由个人的劳动力贡献程度所决定,当个人的劳动生产率最高,即日产出最大时,个人实现收入最大化。[23]劳动者工作越努力,劳动成果和工作绩效就越显著,从而所得到的工资收入也更高。[24]面对子女数量增加所带来的经济负担以及父亲的支柱身份,男性将提高工作努力程度,如提升每小时的工作产出,以实现收入的增长。[25]因此,本文提出第三个研究假设。

假设3:子女数量增加通过提高工作效率进而提升男性工资收入。

另一方面,劳动供给质量还体现在职业流动上,理性劳动者能够合理配置人力资本,进行职业的向上流动,进入更高收入的行业和产业。父亲身份激励男性转换职业或工作以增加收入,在子女数量更多时,男性更可能从事管理类型工作、更稳定的工作。[26]基于此,本文提出第四个研究假设。

假设4:子女数量增加通过职业向上流动进而提升男性工资收入。

三、研究设计

(一)数据来源

本文采用2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称CFPS)数据。CFPS样本覆盖了中国除香港、澳门、台湾外总人口数的94.5%,覆盖范围广,具有较高的全国代表性;且CFPS收集了个体、家庭、社区三个层面的数据,公开发布的数据库包含个人库、儿童库、家庭关系库、家庭经济库等,数据层次丰富,成为研究我国经济、人口等方面变迁的重要工具。本文探究养育子女数量对男性工资收入的影响,仅保留参与劳动的男性劳动者,同时剔除关键变量的缺失值和异常值,最终纳入分析的样本量为2 268份。

(二)变量选取

1. 因变量

本文的因变量为个人月工资收入。根据2018年CFPS问卷中“过去12个月所有工作的工资性收入”,将答案除以12并取对数,得到月工资收入(下文月工资收入即默认为月工资收入取对数)。

2. 自变量

本文的自变量为养育子女数量,由CFPS家庭库中“孩子样本编码”生成。剔除答案为“不适用”的孩子样本编码,再将“孩子样本编码”的个数相加,最终得到每个家庭的子女数量。

3. 控制变量

本文控制了影响工资收入的重要变量。Mincer认为个体工资水平由教育和工作经验决定,[27]因为教育作为人力资本的重要表现形式,对个体劳动生产率具有重要影响,而且随着工作经验的积累,劳动生产率也提升,但增速递减,中年后劳动生产率增速变得相当平坦,因此本文控制了教育年限、工作年限及工作年限平方。但该收入方程遗漏了重要的能力变量,本文进一步纳入尽责性、外向性、亲和性、开放性、情绪不稳定性这些非认知能力指标。城乡劳动者人力资本和属性特征上的差异造成了工资的差距;[28]健康作为一种人力资本,良好的健康水平对工资有积极影响。因此本文还纳入了户口、健康水平作为控制变量。地区条件、工业化水平、商品化程度、人力资本水平等方面的差异导致地区经济发展和居民收入存在差异,东部地区往往更具优势,[29]因此,本文还纳入东、中、西部的地区固定效应。

4. 工具变量

考虑子女数量与男性工资收入间的反向因果关系,即工资收入水平也是决定子女数量的重要因素。本文寻找子女数量的工具变量,即一孩性别。以第一个孩子的性别作为工具变量是有效的,满足相关性和外生性要求。在中国,由于“男孩偏好”的普遍存在,一对夫妇在未生育男孩之前可能不会停止生育。[30]因此,第一个孩子为男孩时,子女数量可能更少。后文的实证结果也证实了一胎为男孩与子女数量的负相关性,[F]值为59.461,远大于10,满足强相关性。此外,第一胎孩子的性别是自然决定的,不受工资收入以及其他因素的影响,因此满足外生性要求。[31]

本文还采用计量手段检验工具变量的外生性。参照段志民的研究,[8]将一孩性别、子女数量这2个变量分别对男性工资作回归,一孩性别、子女数量系数均显著;而将这2个变量同时对男性工资作回归,发现一孩性别对工资无显著影响,子女数量对工资的影响仍然显著。这说明一孩性别对工资无直接影响,只通过子女数量对工资产生间接影响,进一步说明了一孩性别这一工具变量的外生性。

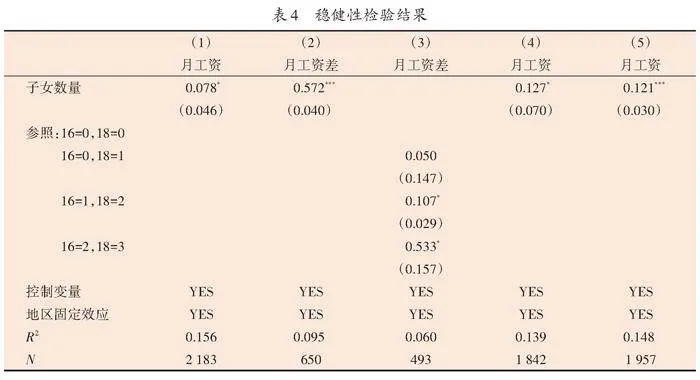

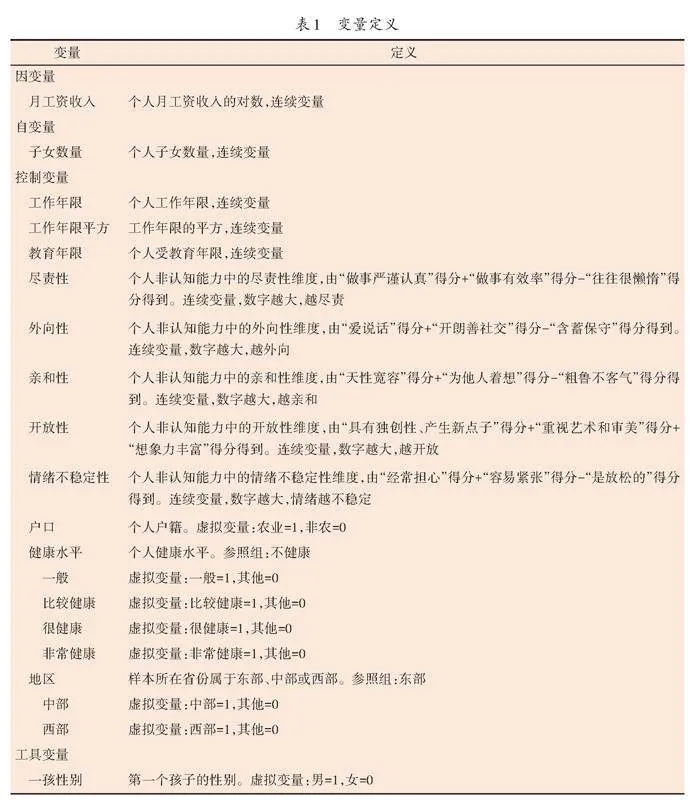

具体的变量定义如表1所示。

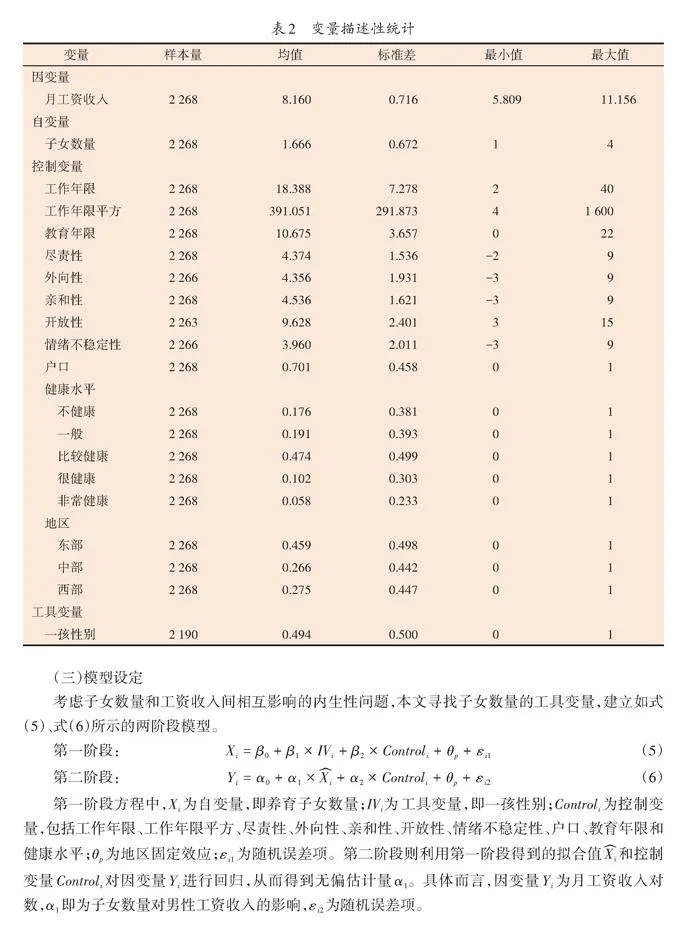

变量描述性统计如表2所示。样本中男性月工资收入均值约为3 498元,子女数量平均不到2个。从控制变量来看,农村户籍人口占比为45.8%;样本平均受教育年限为10.675年,超过初中水平;样本整体健康状况良好,超60%的人处于比较健康及以上的水平。从工具变量来看,一孩性别均值为0.494,表明第一个孩子中49.4%的孩子是男孩,男女性别较为平衡。

(三)模型设定

考虑子女数量和工资收入间相互影响的内生性问题,本文寻找子女数量的工具变量,建立如式(5)、式(6)所示的两阶段模型。

第一阶段:[Xi=β0+β1×IVi+β2×Controli+θp+εi1] (5)

第二阶段:[Yi=α0+α1×Xi+α2×Controli+θp+εi2] (6)

第一阶段方程中,[Xi]为自变量,即养育子女数量;[IVi为]工具变量,即一孩性别;[Controli]为控制变量,包括工作年限、工作年限平方、尽责性、外向性、亲和性、开放性、情绪不稳定性、户口、教育年限和健康水平;[θp]为地区固定效应;[εi1]为随机误差项。第二阶段则利用第一阶段得到的拟合值[Xi]和控制变量[Controli]对因变量[Yi]进行回归,从而得到无偏估计量[α1]。具体而言,因变量[Yi]为月工资收入对数,[α1]即为子女数量对男性工资收入的影响,[εi2]为随机误差项。

四、实证结果

(一)工具变量结果

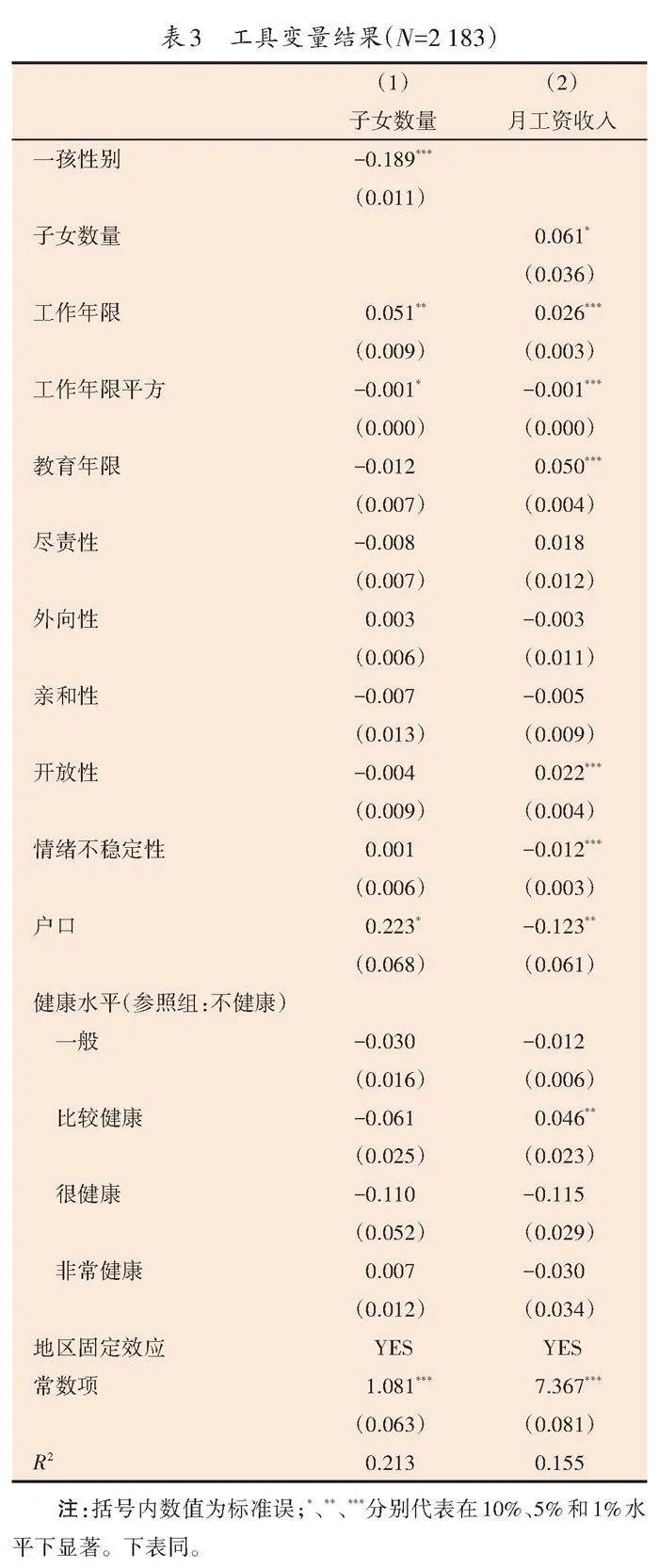

子女数量对劳动者工资性收入影响的工具变量结果如表3所示。模型(1)为第一阶段结果,模型(2)为第二阶段结果hNHKBlq0bB6DFfnFJHH15Q==。当纳入控制变量和地区固定效应后,即模型(2)结果显示养育子女数量会增加男性工资性收入,平均而言,孩子数量每增加1个,男性工资收入将增加6.1%。这证实了假设1,即孩子数量越多,男性工资性收入越高。尽管越来越多的男性承担子女的照料责任,但其面临的经济责任仍占据主导。因此子女数量增加时,男性会积极寻求途径以提升收入水平,缓解养育孩子的经济压力。

从控制变量来看,教育水平和工作经验对工资均具有提升效应,但工作经验与工资呈倒“U”型关系,与Mincer的结论一致。[27]此外,非认知能力对工资具有重要影响:开放性有利于提升男性劳动者工资,而情绪不稳定负面作用于工资收入。可能的解释是:开放性体现了个体具有想象、审美、求异、创造等特质,这些特质有助于劳动者更好地学习和接受新鲜事物,并利用创造思维打破工作瓶颈,实现自我突破和收入的提升;情绪不稳定的个体则更多的具有焦虑、敌对、压抑、脆弱、冲动等特质,其难以应对工作中的不确定性和挑战,难以实现工资的提升。[32]这启示劳动者在重视基本教育的同时,也重视非认知能力的培养,尤其是开放性、情绪稳定性的个人特质,这些人格特征对于提升个人收入具有重要意义。

(二)稳健性检验与内生性分析

1. 更换变量

本文更换自变量为16岁以下孩子数量,以进行稳健性检验,结果如表4中列(1)所示。表4结果显示养育子女数量的增加仍导致男性工资收入的提升,这进一步证实了基准结果的稳健性。

此外,父亲收入高可能是子女数量增多前的结果,我们在上述更换变量方式的基础上,采用2018年工资与2016年工资收入之差作为因变量,较好地控制父亲上一期收入水平,进一步克服逆向因果关系;同时,在工资差作为因变量的基础上,我们将2018年子女数量与2016年子女数量进行比较,分成四类:2016年子女数量=0且2018年子女数量=0为参照组,赋值为0;2016年子女数量=0且2018年子女数量=1时,赋值为1;2016年子女数量=1且2018年子女数量=2时,赋值为2;2016年子女数量=2且2018年子女数量=3时,赋值为3。结果分别如表4中列(2)、列(3)所示。结果显示子女数量对收入增长具有正向影响,且子女数量从2增加至3时,对收入增量的正向影响更大。这两种检验结果均说明了基准结果的稳健性。

2. 筛选样本

当孩子年龄过大时,其已具备劳动能力和获得收入的能力,甚至出现给与家庭物质保障的情况,即“反哺”。这会低估孩子数量带来的经济负担,从而低估对男性工资收入的影响。因此,我们剔除了第一个孩子的年龄大于16岁的个体样本,工具变量估计结果如表4中列(4)所示。结果显示孩子数量每增加1个,男性工资增加12.7%,高于基准结果,与预期一致。

3. 样本自选择

对于个体而言,生育数量不是随机决定的,往往与个人特征及家庭特征相关。因此,为了解决样本自选择问题,本文首先利用控制变量对具有相似特征的劳动者进行倾向得分匹配,然后基于相似的匹配样本进行工具变量回归。结果如表4中列(5)所示。结果显示拥有较多孩子的个体月工资收入较高,即孩子数量越多,男性工资收入越高。

4. 遗漏变量与测量误差

本文控制了教育、工作年限、非认知能力等诸多个人因素特征,因此有理由相信不存在遗漏变量问题。同时,由于本文所采用的因变量是劳动者个人所回答的,可能存在一定的测量误差。但在2年的短期内,可以认为个体的谎报偏好不变,本文以月工资差作为因变量能够消除测量误差,得到可靠估计量。

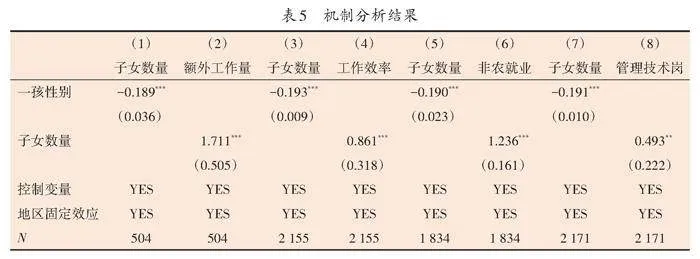

(三)机制分析

子女数量如何提升劳动者工资收入?如前文所述,子女数量的增加主要通过增加劳动供给,进而提升劳动者工资收入。增加劳动供给主要表现为劳动供给数量的增加以及质量的提升。从劳动供给数量来看,在固定工作中,劳动者的工作时间通常是按照合同约定的,即使加班,也常常是雇主安排的。[22]因此,劳动者自由调整工作时间的可能性不大,增加劳动供给数量的方式主要表现为额外工作量的增加,如寻找兼职等。从劳动供给质量来看,一方面,个人的工作努力程度是工资调整和变动的基本原因。[23]工作努力程度越高,劳动成果或工作绩效更高,由此提升工资收入。另一方面,理性劳动者能够合理配置人力资本,进行职业的向上流动,进入更高收入的行业和产业。即劳动者通过提高工作效率、进行职业向上流动的方式提高劳动供给的质量,从而实现更高水平的工资收入。因此,本文进一步基于一孩性别这一工具变量,利用工具变量法验证额外工作量、工作效率、职业向上流动在孩子数量与工资收入间的机制作用。

在额外工作量方面,由于劳动者难以通过增加工作时间的方式实现当前工作总量的提升,更多利用主要工作之外的时间寻找兼职工作。因此本文以兼职收入作为额外工作量的代理指标,表5中模型(2)显示孩子数量每增加1个,男性劳动者的兼职收入会增加171.1%,这说明劳动者额外工作量的增加。因此假设2(子女数量增加通过提高额外工作量进而提升男性工资收入)成立。

在工作效率方面,本文以小时工资作为劳动者工作效率的代理指标。小时工资是代表劳动生产率的直接指标,在一定程度上反映了劳动者的工作效率和产出。表5中模型(4)显示孩子数量每增加1个,男性小时工资增加86.1%,反映出劳动者工作效率的提升。因此假设3(子女数量增加通过提高工作效率进而提升男性工资收入)成立。

在职业向上流动方面,本文以非农就业和管理技术岗位作为其代理指标。职业向上流动不仅表现为劳动者从第一产业向第二、三产业转移,还表现为劳动者转向管理、技术和专业工作,这些均帮助劳动者实现工资增长和就业质量的提升。[33]表5中模型(6)显示子女数量的增加导致劳动者非农就业概率提升;模型(8)结果也显示养育子女数量越多,劳动者从事管理技术类岗位的可能性更大。这些均反映了劳动者的职业向上流动。因此,假设4(子女数量增加通过职业向上流动进而提升男性工资收入)成立。

(四)异质性分析

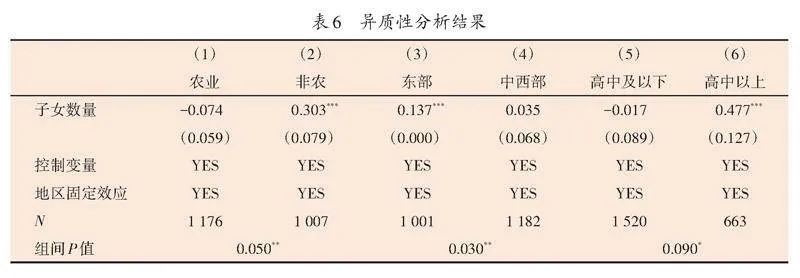

在不同的个体特征下,养育孩子数量对男性工资收入的影响是否存在差异性?本文从户籍、地区、教育三个方面进行分组工具变量回归,同时检验了组间系数差异的显著性。

从户籍差异来看,养育子女数量的增加导致非农户籍男性的工资显著上升,而对农村户籍人群的工资无影响,甚至可能出现负面影响。这是因为城市生存压力较大,城市户籍人口对子女数量增加带来的经济压力更为敏感。男性作为一家之主,承担更重的经济责任。[34]他们将更努力工作以实现工资收入的增加和家庭财富的积累。而对农村群体而言,由于较差的人力资本水平,他们往往在劳动市场处于劣势地位,难以实现收入的提升。而且,农村群体较多重视孩子数量、忽视孩子质量,因为在生育观念更为传统的农村,子女可能被视为获得收入的劳动力,孩子数量越多,未来保障越多,这进一步降低父亲的劳动意愿。

从地区差异来看,孩子数量的增加导致东部地区男性的工资收入显著增长,而对中部地区、西部地区劳动者的工资收入无显著影响。可能的解释是:相对于中西部地区,东部地区条件优越、工业化水平高、商品化程度较大,且东部地区教育发达、人力资本存量较高,这些因素导致东部地区经济发展迅速以及居民收入不断提升。[29]在收入水平更高的东部地区,劳动者能够获得更丰厚的劳动报酬。

在教育方面,子女数量对高中及以下水平的劳动者的工资收入无显著影响,但提升了高中以上这部分高学历群体的工资收入。对于低教育水平的劳动者,由于人力资本水平较低,在劳动力市场上处于劣势地位。[35]他们难以进行职业的流动或寻找到合适的副业,以实现收入的增长。对于接受高等教育的劳动者,较高的人力资本水平有利于他们进行职业的流动,实现收入的提升。

五、结论与政策建议

基于2018年中国家庭追踪调查数据,本文以一孩性别为工具变量,利用两阶段最小二乘法探究养育子女数量对男性工资收入的影响。研究发现:第一,子女数量显著提升男性工资收入,平均而言,子女数量每增加1个,男性工资增长6.1%;更换变量、筛选样本、克服自选择问题后,结论依然稳健。第二,面对子女数量增加带来的家庭经济负担,男性劳动者通过提高工作效率、增加额外工作量、通过职业向上流动的方式进行缓解,即工作效率、额外工作量、职业向上流动在子女数量与劳动者工资收入间充当机制。第三,子女数量对非农户籍群体、东部地区群体、高等受教育水平男性群体的正面影响更大。非农户籍群体面临的经济负担更大,因此他们获得更高工资的动机更大。东部地区比中西部地区经济更发达,高等受教育水平的劳动者更容易进行职业流动,因此东部地区劳动者和高等受教育水平的劳动者获得更高工资的可能性更大。

在人口老龄化不断加深、人口红利逐渐消失的背景下,国家鼓励生育并实施三孩政策,允许一对夫妇生育三个孩子。从本文研究结果来看,三孩政策不仅有利于增加未来劳动供给,同时也有利于提升当前劳动者的工作效率和工资收入,从而促进经济的繁荣与发展。能否实现养育子女对父职的激励和实现生育与养育带来的社会红利,即给男性一个实现工资溢价的机会和履行男性职责,这在于能否生育出孩子,相关研究也发现生育和养育也可能带来母职惩罚,[1-4]降低生育。促进家庭生育,促成养育带来的激励和红利,还在于如何降低生育成本,尤其是女性的生育成本。因此,相关部门应继续鼓励生育,一方面,为了促进企业女性的生育意愿和能力,有必要尽快构建生育友好型的就业环境,为其提供充分的生育保障,消除其在生育过程中的思想包袱和实际困难。具体而言,可在延长产假的基础上,适度延长生育假期,使女性能够有更多的时间和精力照顾自身及孩子,从而减轻生育对身体和心理的负担,提高生育的幸福感和满意度。同时,可对企业实施相应的生育补贴政策,使女性在享受生育假期的同时,保持一定的收入水平,缓解生育对家庭经济的压力,提高生育的安全感和信心。此外,还可建立完善的生育津贴制度,适当提升生育保险待遇,使女性在生育期间享受更多的医疗和生活保障,降低生育的风险和成本。另一方面,为了满足部分想生而不能生的家庭生育需求,有必要加大对生育困难人群的支持力度,提高其生育质量和生育成功率。具体而言,可加大对人工辅助生殖技术的推广力度,并考虑将不孕不育的相关诊治费用纳入医保范围。同时,还可加大对出生缺陷的综合防治力度,推动孕前健康检查全覆盖,使生育困难的家庭能够及时预防出生缺陷。

随着时代的变迁和社会的不断进步,职业向上流动已经成为劳动者实现工资收入增长的重要方式之一。但是,对于低教育水平的劳动者来说,他们进行职业流动的难度非常大,往往只能留守在低收入的工作岗位中。因此,必须加大对劳动者的职业培训和教育投入,推动其人力资本的提高,以便更好地进行职业向上流动并实现工资收入的增长。为了实现这一目标,需要采取多种措施。首先,加大对教育的投入和支持,提高教师的待遇和水平,更新教学设备和教材,改革教学方法和评价体系,这不仅能够为受教育者提供良好的学习环境和条件,还能够提高教育的针对性和有效性,提高继续教育、职业教育和高等教育的教学质量,打造更优质的教育体系。其次,加强学科建设并推进优势学科的发展,为受教育者提供更多的发展机会和道路选择。为此,需要结合国家的发展战略和社会的需求,优化学科结构和布局,培育和发展一批具有国际竞争力和影响力的优势学科,促进学科的交叉和融合,提高学科的创新能力和水平。最后,建立和完善职业培训的制度和平台,提供多样化和灵活的培训形式和内容,提高培训的覆盖面和参与度,提高培训的质量和效果,为劳动者提供更加充足和便捷的职业培训机会,帮助他们不断提升自身专业技能和素质,为职业向上流动打造更加坚实的基础。

在中国,东部地区的劳动者收入增长较快,而中西部地区的劳动者处于劣势地位。这不仅导致地区发展不平衡,还对社会和谐稳定造成不良影响。为了改善这一现状,首先应加快中西部地区产业升级,推动比较优势的发挥。中西部地区应该发挥各自的产业优势,构建现代产业体系,培育高附加值产业。加快重大工程项目建设,以推动产业升级为主要手段,让中西部地区的人们享受到更多的就业机会和创造财富的机会。其次,加快中西部地区教育和人力资本积累,提升教育水平。完善义务教育建设,并提升高等教育办学质量。这不仅可以提高人力资本,还可以带动中西部高校聚集,发挥人才优势,为地区经济发展提供有力支撑。最后,推进中西部地区制度创新和市场化进程,利用互联网打造创新平台。利用互联网平台,我们可以聚集各种分散的资源,实现开放共享,精准匹配需求和供给。同时,也要借助市场化进程加强中西部地区的发展,让市场经济在中西部地区发挥更多的作用,为地区发展注入新的活力。

【参考文献】

[1] 杨凡,何雨辰. 中国女性劳动供给中的“母职惩罚”[J]. 人口研究,2022(5):63-77.

[2] Budig M J,England P. The Wage Penalty for Motherhood[J]. American Sociological Review,2001,66(2):204-225.

[3] Waldfogel J. The Effect of Children on Women’s Wages[J]. American Sociological Review,1997,62(2):209-217.

[4] Artmann E,Oosterbeek H,Klaauw B. Household Specialization and the Child Penalty in the Netherlands[J]. Labour Economics,2022,78:5327-5371.

[5] 陈卫,董浩月,刘金菊. 生育对中国女性工资率的影响:基于队列视角的分析[J]. 统计研究,2022(5):119-133.

[6] 张川川. 子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J]. 人口与经济,2011(5):29-35.

[7] Zhao M. From Motherhood Premium to Motherhood Penalty? Heterogeneous Effects of Motherhood Stages on Women’s Economic Outcomes in Urban China[J]. Population Research and Policy Review,2018,37(2):967-1002.

[8] 段志民. 子女数量对家庭收入的影响[J]. 统计研究,2016(10):83-92.

[9] Gangl M,Ziefle A. Motherhood,Labor Force Behavior,and Women’s Careers:An Empirical Assessment of the Wage Penalty for Motherhood in Britain,Germany,and the United States[J]. Demography,2009,46(2):341-369.

[10] Molina J,Montuenga V. The Motherhood Wage Penalty in Spain[J]. Journal of Family and Economic Issues,2009,30(3):237-251

[11] Petersen T,Penner A M,Høgsnes G. The Within-job Motherhood Wage Penalty in Norway,1979-1996[J]. Journal of Marriage and Family,2010,72(5):1274-1288.

[12] Livermore T,Rodgers J R,Siminski P. The Effect of Motherhood on Wages and Wage Growth:Evidence for Australia[J]. Economic Record,2011,87(S1):80-91.

[13] 王亚迪. 生育状况、照料支持与已婚女性工资[J]. 中央财经大学学报,2022(2):91-101.

[14] 於嘉,谢宇. 生育对我国女性工资率的影响[J]. 人口研究,2014(1):18-29.

[15] 许琪. 从父职工资溢价到母职工资惩罚:生育对我国男女工资收入的影响及其变动趋势研究(1989-2015)[J]. 社会学研究,2021(5):1-24,226.

[16] Guo R F,Li H B,Yi J J,Zhang J S. Fertility,Household Structure,and Parental Labor Supply:Evidence from China[J]. Journal of Comparative Economics,2018,46(1):145-156.

[17] 李芬,风笑天. “对母亲的收入惩罚”现象:理论归因与实证检验[J]. 国外理论动态,2016(3):74-83.

[18] Becker G S. A Theory of the Allocation of Time[J]. The Economic Journal,1965,75(299):493-517.

[19] 朱楚珠,王海涛. 农村妇女时间配置的变化分析[J]. 人口与经济,1995(6):33-39.

[20] 王亮. “新父职”研究:概念厘清、理论脉络与研究展望[J]. 中国青年研究,2022(6):110-118.

[21] Glauber R. Race and Gender in Families and Work:The Fatherhood Wage Premium[J]. Gender and Society,2008(1):8-30.

[22] 曾湘泉,卢亮. 标准化和灵活性的双重挑战:转型中的我国企业工作时间研究[J]. 中国人民大学学报,2006(1):110-116.

[23] 林水明,蓝文志,吴红红,等. 居民工资性收入与劳动生产率关系研究:以福建为例[J]. 调研世界,2013(6):3-9.

[24] 曾湘泉. 劳动经济学(第3版)[M]. 上海:复旦大学出版社,2017:249.

[25] Lundberg S,Rose E. The Effect of Sons and Daughters on Men’s Labor Supply and Wages[J]. The Review of Economics and Statistics,2002,84(2):251-268.

[26] Baranowska-Rataj A,Matysiak A. Family Size and Men’s Labor Market Outcomes:Do Social Beliefs about Men’s Roles in the Family Matter?[J]. Feminist Economics,2022,28(2):93-118.

[27] Mincer J A. Schooling,Experience,and Earnings[M]. Columbia University Press,1974.

[28] 姚亚文,赵卫亚. 中国城乡劳动力工资收入差异现状及原因浅析[J]. 中国人口科学,2010(S1):21-30.

[29] 张秀生,陈慧女,杨刚强. 中国东中西三大经济地带居民收入差距的演变及成因[J]. 山东社会科学,2008(8):13-18.

[30] Ebenstein A. The “Missing Girls” of China and the Unintended Consequences of the One Child Policy[J]. The Journal of Human Resources,2010,45(1):87-115.

[31] 王军,詹韵秋. 子女数量与家庭消费行为:影响效应及作用机制[J]. 财贸研究,2021(1):1-13.

[32] 李根丽,尤亮. 非认知能力对非正规就业者工资收入的影响[J]. 财经研究,2022(3):124-138.

[33] 陈卫民,韩培培. 互联网使用对农村劳动力职业流动的影响[J]. 经济经纬,2023(3):45-54.

[34] 丁仁船. 家庭经济因素对城镇个人劳动供给决策的影响[J]. 人口与经济,2009(4):37-42.

[35] 刘传江,周丹,李雪. 人力资本、城市社会包容度与流动人口职业发展[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023(1):170-184,206.

[责任编辑 韩淞宇]

The Impact of the Number of Children Raised on Men’s Wage Income

YANG Hualei,TANG Xiaoqing

(School of Public Administration,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei,430073,China)

Abstract:With the popularization of gender equality,male parenting is becoming increasingly common,and an increase in the number of children will squeeze out male labor time,resulting in a loss of wage income. At the same time,men also bear more financial responsibilities for parenting,and economic pressure may drive men to work hard and earn more income. What impact does the number of children raised have on men’s wage income? Is it the saying of “fatherhood wage premium”? Or is it “fatherhood wage punishment”? To answer this question,this study used data from the 2018 China Family Panel Studies and used the first child’s gender as an instrumental variable to explore the impact of the number of children on men’s wage income,the mechanisms,and the heterogeneities. Research has found that:firstly,for every increase in the number of children,men’s wage income increases by 6.1%,that is,the more children there are,the higher men’s wage income. After conducting multiple robustness tests,this conclusion still holds;Secondly,an increase in the number of children not only leads to an increase in the quantity of labor supply for men,such as adding extra workload,which further increases wage income,but also enables men to improve the quality of labor supply,such as improving work efficiency and engaging in upward career mobility,thereby achieving income growth;Third,the impact of the number of children on men’s wage income is different in terms of registered residence,region and education level. Compared with the rural group,the non-agricultural registered group faces a greater economic burden,and their motivation to obtain higher wage is greater. Therefore,the number of children has a greater role in promoting the income of non-agricultural registered groups;Compared with the central and western regions,the economy in the eastern region is more developed,and workers in the eastern region are more likely to receive high wages. Therefore,the number of children has a stronger impact on the income improvement of the eastern group;Compared with the group educated in senior high school and below,the group above senior high school is more likely to carry out career mobility and obtain high wages because of the advantage of human capital,so the number of children has a stronger effect on the income of the group above senior high school. The marginal contribution of this study lies in:on the one hand,existing research mostly focuses on women,and this study expands the sample to men. It is found that an increase in the number of children leads to an increase in men’s wage income,which verifies the hypothesis of “fatherhood wage premium”;On the other hand,existing research explains the relationship between the number of children and wage income from the perspective of labor supply quantity,neglecting the quality of labor supply. This study further expands and finds that the reason why the number of children leads to an increase in male wage income is not only due to the increase in additional workload,but also to the improvement of work efficiency and upward mobility of professions. These conclusions indicate that the comprehensive-three-child policy is not only beneficial for increasing future labor supply,but also for improving the work efficiency and wage income of current workers,thereby promoting economic prosperity and development.

Key Words:Fatherhood Wage Premium,Wage Income,Work Efficiency,Extra Workload,Career Upward Mobility

【收稿日期】 2023-10-09

【基金项目】 国家社会科学基金后期资助暨优秀博士论文项目:生育与老年人福利问题研究(21FRKB003);湖北省高等学校哲学社会科学研究重大项目:中国1960后婴儿潮一代退休对未来经济增长的影响研究(21ZD011)

【作者简介】 杨华磊(1986-),男,河南平舆人,中南财经政法大学公共管理学院副教授,湖北省创业与就业研究中心研究员;汤小庆(2000-),女,重庆巫溪人,中南财经政法大学公共管理学院硕士研究生。