准老年人子女结构对社会流动预期的影响

2024-04-29石人炳胡惠敏

【摘 要】 50-59岁的准老年人将在未来10年内陆续步入老年,个体有发生主观社会流动的可能性。社会流动预期能反映即将步入老年这一“事件”对准老年人心态的影响。研究准老年人主观阶层认同的分布特点和社会流动预期的影响因素为帮助准老年人群体构建积极老龄观提供了新的切入点。本文关注准老年人当下及10年后主观阶层认同的群体分布特点,同时重点关注准老年人子女的数量和性别结构如何影响其社会流动预期,影响效应是否存在城乡差异。本研究基于费孝通的“反馈模式”,提出“现实压力机制”和“预期反馈机制”两种假设路径。文章使用中国综合社会调查(CGSS)2010年和2021年数据描述准老年人主观阶层认同的分布特点,构建多元线性回归模型,在控制准老年人人口学特征、社会经济特征和主观社会感受等变量的基础上,分析子女的数量和性别结构对准老年人社会流动预期的影响效应。研究发现:准老年人当前及10年后的认同阶层分布均存在“向下偏移”,但这一特征有所弱化;大部分准老年人的社会流动预期呈现小跨度向上流动的特点。在控制其他因素的条件下,有2个孩子的准老年人相比只有1个孩子的社会流动预期更高,儿女双全的准老年人社会流动预期高于只有1个女儿的准老年人。这在一定程度上证明了“预期反馈机制”,即子女数量更多的准老年人对于未来能从子女处获得的物质和精神支持抱有更高的期待,因此产生了更为积极的向上社会流动预期。此外,子女数量与子女性别对准老年人社会流动预期的影响存在城乡差异,2个孩子、儿女双全、2个及以上女儿、2个及以上儿子均显著正向影响非农业准老年人的社会流动预期,但对农业准老年人的社会流动预期影响不显著。“预期反馈机制”对这一结果的解释存在局限,基于此,本文提出了“压力-反馈机制”假说,即城市准老年人支持子女的现实压力可能拉低了其对当前所处阶层的判断,当他们完成支持者到被支持者的身份转换之后,认同的主观社会阶层提高,因此出现了向上的社会流动预期。

【关键词】 准老年人;子女结构;主观阶层认同;社会流动预期

【中图分类号】 C913.6 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.01.009

【文章编号】 1004-129X(2024)01-0096-15

一、引言

中国自进入老龄化社会以来呈现出老年人口数量多、老龄化速度快、区域差异巨大的特点,[1]为应对如此规模庞大、情况复杂的人口情况,2019年中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,将应对老龄化上升为国家战略。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出要在全社会倡导积极老龄观,[2]引导公众积极看待老年人和老年人生活。[3]

50-59岁的人群正处于中年到老年的“预备期”(本文称为“准老年人”),他们中的绝大多数人将在未来10年里退休,接受自己被划入老年群体这个现实。如果老龄化会给人们带来压力和消极的感受,准老年人是最能直观感受到“老年压力”的群体。这部分人群如何定位自己在社会中的位置,对自己未来所处的社会阶层作何预期,当前与未来所认同的社会阶层如何变化,在一定程度上能够反映准老年人对自己老年生活的预期以及面对老龄化的态度。有研究表明主观阶层认同能够体现老年人的终生成就,是老年健康的重要影响因素,[4]对个体的政治态度、[5]社会参与意愿[6]具有显著影响,认同阶层低的人群往往面临更大的心理压力。[7]Jung在一项关于韩国老年人的研究中发现主观认同阶层较低的老年人表现出低水平的生活满意度,其影响效应甚至超过老年人的客观社会经济特征。[8]分析准老年人主观阶层认同的变化趋势及其社会流动预期的影响因素可以了解准老年人对老化的态度,为帮助准老年人群体构建积极老龄观提供新的切入点。

国内社会分层研究的理论取向经历了冲突论分层观与功能论分层观的交替轮动,[9]以职业分类和资源占有等客观指标进行社会阶层划分的方式仍是社会分层研究的主流。[10]既往有关社会分层和社会流动的研究对象主要集中于中青年样本或全年龄段样本,准老年人群体因其临近退休,工作上升空间小,教育、职业、收入等客观社会经济地位的影响因素都趋于稳定,因此在客观社会阶层的衡量体系中,准老年人不构成社会流动的主要群体,长期以来在社会分层以及社会流动的相关研究中没有受到重视。但张翼认为客观社会阶层是理论家建构的“概念”,而人们的态度和行为主要由认同阶层决定,认同阶层不一致的个体即使依据客观指标被划分至同一阶层,也不会产生相同的阶层意识和阶层行动,因此个体的主观认同阶层同样值得关注。[11]而且从人的生命历程来看,准老年群体在未来几年即将从中年迈入老年、由工作转入退休,可能面临身体机能逐渐衰弱、收入减少的情况,客观条件的转变以及主观心态的变化很可能使准老年人成为主观社会流动的风险群体,因此,准老年人的主观阶层认同和社会流动预期是一个值得关注的议题。同时,与西方国家中层认同比例最大这一特点不同,中国居民的主观阶层认同出现了普遍下偏趋势,[12-13]即便跟不发达国家(地区)相比,中国居民的“低位认同”也很显著。[14]学界将中国居民认同中下层的比例偏高这一整体分布态势称为主观阶层认同“向下偏移”。[12]准老年人群体的主观阶层认同和10年后的阶层预期呈现何种变化特点,是否也存在“向下偏移”的现象,这是本文关注的第一个问题。

根据李强的定义,社会流动是个体或群体在一定社会分层体系中的位置变化,[15]本文将准老年人预计10年后所在的社会阶层与当前认同阶层发生的相对位置变化称为社会流动预期,可以在一定程度上反映准老年人对于即将步入老年这件事情的态度。随着生育年龄的推迟以及人均受教育年限的延长,临近老年仍需抚养子女、供子女上学的现象变得普遍,同时在中国“家”文化背景下,准老年人往往主动或者被期待帮助子女成家。杨凡、何雨辰的研究发现子女的经济特征能显著影响父母的退休期望,子女仍在上学或没有房产会增大父母延迟退休的可能性,而子女收入较高或已有房产则能抑制父母无休止劳动的意愿。[16]可以看出准老年群体在向子女输出资源方面仍然存在较大的压力,这种压力随着子女工作、成家之后逐渐减小,是否会给准老年人带来向上社会流动预期?子女的数量和性别差异是否会产生不同的影响效果?由此引出本文关注的第二个问题:子女结构如何影响准老年人的社会流动预期。

为回答上述两个问题,本文采用中国综合社会调查(CGSS)2010年和2021年数据,通过描述性分析跨时比较准老年人当前主观阶层认同与未来阶层预期的变化趋势,构建多元线性回归模型,在控制准老年人人口学特征、社会经济特征和主观社会感受等变量的基础上,分析子女数量和性别结构对准老年人社会流动预期的影响,解释其作用机制。

二、文献回顾与机制分析

1. 社会流动预期的影响因素

有研究将社会流动预期称为主观社会流动,意指个体对自己过去主观认同阶层变化的判断(包括代际主观社会流动和代内主观社会流动),或对未来所处阶层变化的预期,[17]在本文中,社会流动预期的概念特指后者,是个体预期未来所处阶层与当前认同阶层的相对变化,在纵向上包括向上流动、水平流动和向下流动。影响个体社会流动预期的因素主要包括人口学因素、社会经济因素和个体社会因素。

在人口学因素方面,吴炜在一项针对青年群体的研究中指出:随着年龄的增长,青年群体的见识增加,同时职业上升空间有限、上升速度减缓,社会流动预期出现了随年龄增长而降低的趋势。[18]影响社会流动预期的社会经济因素相对复杂,有研究显示经济发展会显著降低人们的社会流动预期,人均GDP越高的地区社会流动预期反而偏低。[17]中部和西部地区的青年相比于东部地区的青年有更高的社会流动预期,与非农业户口的青年相比,农业户口的青年社会流动期望更高,这可能是由于中西部、农村地区经济发展的滞后性,让这部分群体在主观上感知到更广阔的上升空间。[18]个体社会因素包括个体的客观社会指标以及个体对这些指标的主观认知。陈晓东、张卫东基于个体的家庭经济、文化和政治背景构建机会不平等指标,研究了机会不平等与社会流动预期的关系,结果发现在政府积极促进社会公平正义的努力下,当前机会不平等程度越高意味着改进空间越大,人们向上的社会流动预期越显著。[19]

已有研究大都将主观的社会流动作为自变量分析其对民众社会态度、政治态度等变量的影响效应,[20-22]将社会流动预期作为因变量探讨其影响因素的文献较少。而且该领域研究关注的对象主要是青少年群体或全年龄段样本,针对准老年人和老年人的研究非常少,具有很大的探讨空间。

2. 子女结构对准老年人社会流动预期的影响机制

在研究个体的主观社会流动和主观阶层认同时,经典的“社会事实理论”,即认为主观阶层认同由客观社会地位决定的观点往往受到挑战。有研究发现客观社会阶层与主观认同阶层虽然相关,但二者并非简单的同步或对应关系,[23]客观指标如职业、教育、收入等对主观阶层认同的解释力有限,并且呈现逐渐弱化的趋势,[24-25]参照系的不稳定以及社会发展多元化使得人们愈加依赖主观感受进行阶层自我定位,因而衍生出了“参照群体理论”和“事实-参照混合理论”作为补充。“参照群体理论”源于莫顿,认为个体往往基于参照群体的对照评估进行自我定位,“事实-参照混合理论”则强调客观因素和主观因素的共同影响,是前面两种理论的结合。[14]对此,许琪认为以上理论仅着眼于研究对象自身的社会经济地位,没有关注家庭成员对个人主观阶层认同的影响,并以家庭为基本分析单位,提出“混合型”主观阶层认同的概念,研究发现年轻人和与父母同住的人主观阶层认同受父母社会地位的影响更大,而配偶的社会地位主要影响在婚女性的主观阶层认同,呈现“依附型”特点。[26]关于子女结构对准老年人社会流动预期的影响机制,已有研究虽未进行直接阐述,但提供了一个家庭分析视角。50-59岁的准老年人处于职业的稳定期,客观社会经济地位的各方面指标变化小,从理论上来说对其社会流动预期的影响不大,更可能在其步入老年后导致心态变化的应该是家庭成员的影响。尤其是当前“恩往下流”的代际关系中,准老年人对子女成家立业负有一种天然的使命感,为子女操心奉献,同时在年老后享受子女的赡养,这种使命完成前与完成后的身份转变可能会影响准老年人的社会流动预期。

对于这种长线的代际间资源交换的关系,合作群体理论(Corporate Group Model)认为家庭会通过代际长期安排达到家庭及个人福祉的最大化,亲代通过对子代教育、婚姻、工作等方面的投资,实现亲代资源向子代人力资本的转化,并在年老时享受子女的赡养作为投资回报,[7]类似于费孝通提出的“反馈模式”,即亲代抚育子代,子代赡养亲代。[27]在中国,抚育和赡养的关系受到法律和道德的保护。[28]“反馈模式”反映子女结构与准老年人社会流动预期的关系,有两种作用机制。第一种是“现实压力机制”,准老年人当前为了抚育子女,帮助子女成家立业,将过多的压力转移到自己身上,生理和心理的双重负担导致其对社会流动预期的消极心态,子女数量越多,准老年人的负担越重。由于儿子在成家时多有给付彩礼和买车买房的需求,这笔钱很大一部分需要父母支付,有研究表明:有未婚男性成员的家庭会提高家庭储蓄率,这一现象对有未婚女性成员的家庭不显著。[29]在这种压力下,儿子比女儿更有可能给准老年人带来较低的社会流动预期。第二种是“预期反馈机制”,10年后准老年人的子女已经成家立业,收入稳定,可以为其提供经济等方面的支持,这种对子女未来的反馈行为的期待,可能提高准老年人的社会流动预期。有研究论证了子女数量增多会显著增加给父母正向经济支持的可能性,[30]同时对情感和照料方面的支持也具有促进作用。[31]在子女性别方面,中国家庭传统是老年父母跟儿子同住,儿子被视为养老责任的主要承担者,儿子相比女儿可能向父母提供更多的物质支持。

关于子女结构对准老年人社会流动预期的影响效应,以上两种路径导向了两种不同的影响结果。在“现实压力机制”的作用下,子女数量越多,准老年人的现实压力越大,社会流动预期越低;儿子由于支持成本更高,相比女儿会带来更低的社会流动预期;而在“预期反馈机制”的作用下,子女数量越多,准老年人未来可能获得更多支持,社会流动预期更高;相比女儿,儿子可能给父母更多的支持,会带来更高的社会流动预期。本文将对这两种机制进行论证。

三、数据来源与样本描述

1. 数据来源与样本选择

为了能够比较准老年人主观阶层认同的历时性变化趋势,本文使用中国综合社会调查2010年和2021年两期数据(CGSS2010和CGSS2021)。该调查采用多阶分层PPS随机抽样,2010年调查区域覆盖31个省(自治区/直辖市),包括东部地区11个,中部地区8个,西部地区12个,有效问卷11 783份;2021年调查区域覆盖19个省(自治区/直辖市),其中东部地区7个,中部、西部地区各6个,共完成有效问卷8 148份,两期数据都具有较强的代表性。

世界卫生组织认为60-70岁群体是老年人口中的少壮派,将这类人群划分为准老年人,[32]但本文的准老年人取即将进入老龄的人群之意,[33]以60岁为进入老年的标准,把50-59岁的人群定义为准老年人并纳入研究对象,因此在筛选样本时仅保留年龄为50-59岁的准老年人群体。同时为了保证研究样本的一致性,删除各项变量含有缺失值的样本。关于无子女的准老年人群体主观阶层认同和社会流动预期,由于两期数据中无子女准老年人样本占比都非常小,在2010年和2021年样本中分别只占1.67%和2.07%,作为类别变量纳入回归时易造成统计偏误,故将无子女的准老年人样本剔除。最终整理得到2010年的样本2 063个,2021年的样本1 370个。

2. 变量选取与描述

本研究的因变量为社会流动预期。在CGSS2010和CGSS2021调查中均采用了十级阶梯量表,测量受访者主观认为自己当前所处的阶层、10年后预期所处的阶层、10年前所处的阶层以及14岁时家庭所处的阶层,1分代表最底层,10分代表最顶层,分数越高表明主观认同的阶层越高。社会流动预期被操作化为10年后所处阶层与当前所处阶层的差值,若数值小于0,则表示社会流动预期向下,等于0代表不流动,大于0表示社会流动预期向上,数值的绝对值则反映准老年人社会流动预期的跨度。

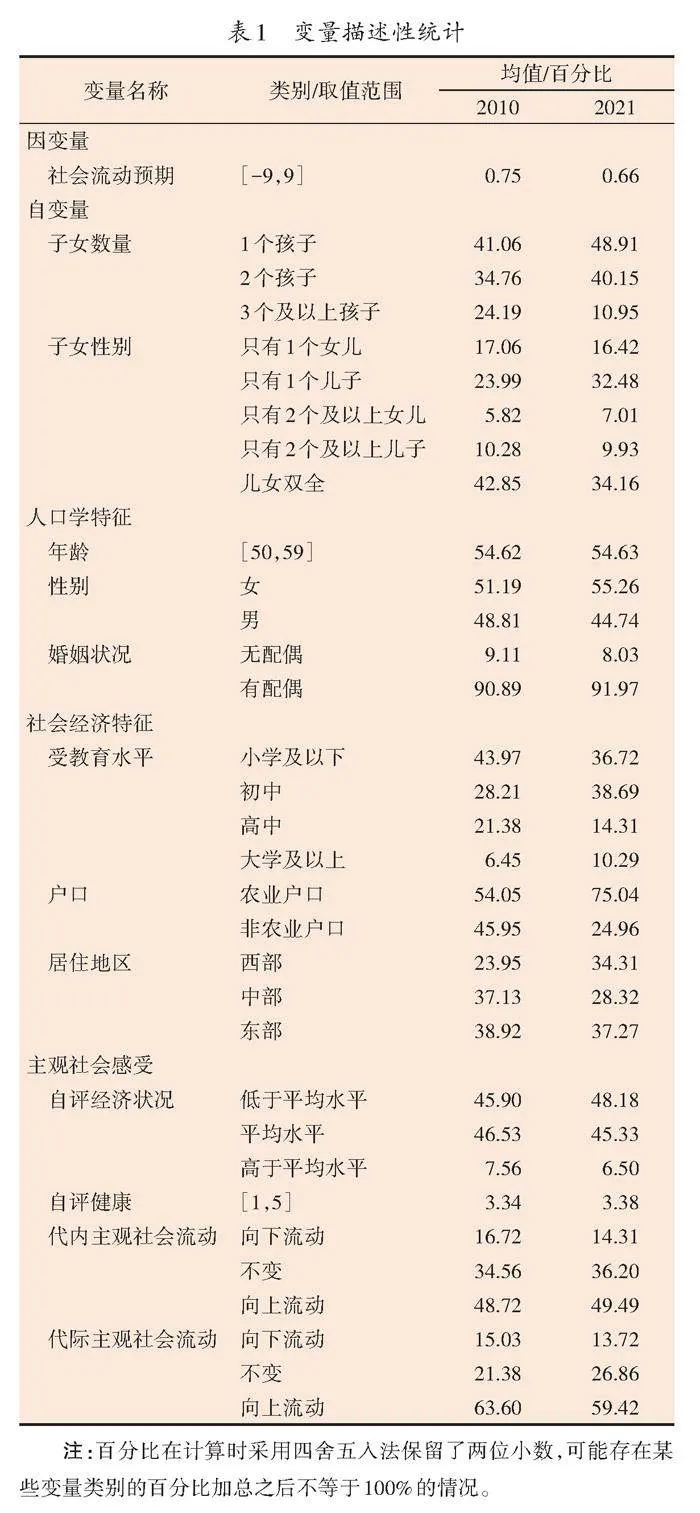

核心自变量是子女结构,包括子女的数量结构和性别结构。由于CGSS2021调查数据显示生育3个及以上孩子的样本量较少,只占到10.95%,为了减小回归偏误,本文将子女数量操作化为类别变量,分为1个孩子、2个孩子,3个及以上孩子。为了进一步考察子女性别因素的影响效应,在子女数量的基础上将子女性别划分为只有1个女儿、只有1个儿子、只有2个及以上女儿、只有2个及以上儿子和儿女双全5个类别。从表1中可以看出:2021年只有1个孩子的样本比例比2010年增加了7.85个百分点,2个孩子的样本比例增加5.39个百分点,有3个及以上孩子的样本比例减少了13.24个百分点,下降明显。从子女性别结构来看,2010年只有女儿的样本比例是22.88%,2021年是23.43%;2010年只有儿子的样本比例是34.27%,2021年是42.41%;只有女儿和只有儿子的样本比例都有所增加,但儿女双全的样本比例减少了。准老年人子女结构的变化符合当前中国的人口发展趋势,家庭生育孩子数在逐渐减少,对儿女双全的性别偏好似乎有所减弱。

除了本文关注的核心自变量,模型分析时还控制了准老年人的人口学特征(年龄、性别、婚姻状况)、社会经济特征(受教育水平、户口、居住xBSWImuw9naZ41zJ6B9NXg==地区)和主观社会感受(自评经济状况、自评健康、代内主观社会流动、代际主观社会流动)。婚姻状况分为“无配偶”和“有配偶”两类,在本文中“有配偶”是指被访者实际有伴侣,包括共同居住但尚未结婚的伴侣和法律意义上的配偶。由于CGSS2010和CGSS2021两次调查问卷中对婚姻状况的分类不一样,本文将CGSS2010中的“未婚”“离婚”“丧偶”划分为“无配偶”,“同居”“已婚”“分居未离婚”划分为“有配偶”;将CGSS2021中的“未婚”“离婚”“丧偶”划分为“无配偶”,“同居”“初婚有配偶”“再婚有配偶”“分居未离婚”划分为“有配偶”。户口分为“农业户口”和“非农业户口”两类,CGSS2010调查问卷直接进行了“农业户口”和“非农业户口”的划分;在处理CGSS2021的数据时,则将“农业户口”“居民户口(以前是农业户口)”划分为“农业户口”,“非农业户口”“居民户口(以前是非农业户口)”划分为“非农业户口”,“军籍”“没有户口”“其他”处理成缺失值。两期调查对自评家庭经济状况都分为5个等级,从1-5数值越大自评家庭经济状况越好,由于两期数据中选择“5远高于平均水平”这一等级的样本均不足1%,故本文将选项1、2合并为“低于平均水平”,选项3为“平均水平”,选项4、5合并为“高于平均水平”,处理成类别变量。自评健康评分取值1-5,数值越大自评健康水平越高,处理为连续变量。代内主观社会流动为当前所处的阶层与10年前所处阶层的差值,代际主观社会流动为当前所处的阶层与14岁时家庭所处阶层的差值,小于0处理成“向下流动”,等于0处理成“不变”,大于0处理成“向上流动”。变量详细信息见表1。

3. 准老年人主观阶层认同与社会流动预期的特点

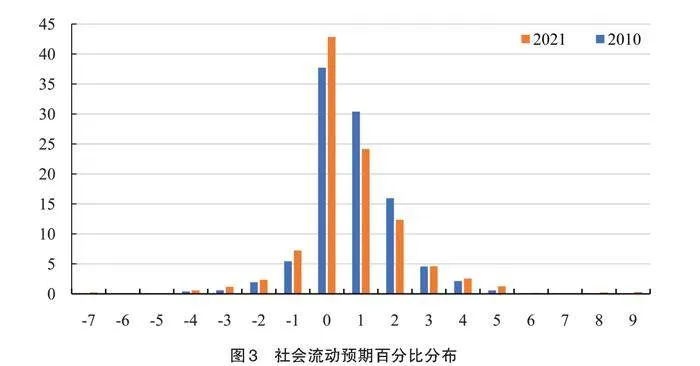

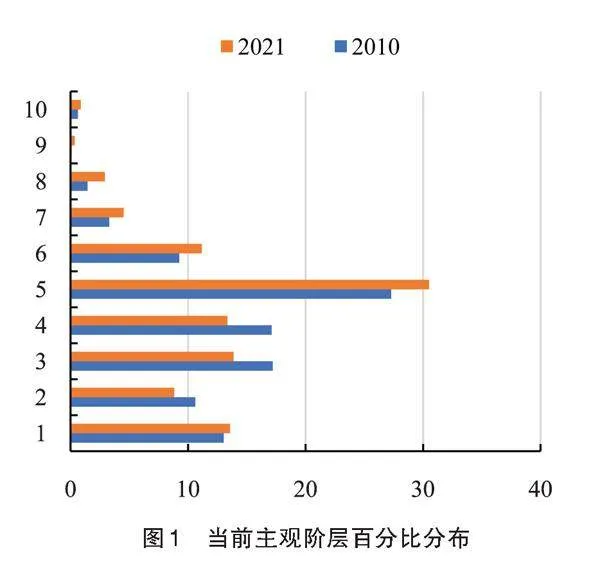

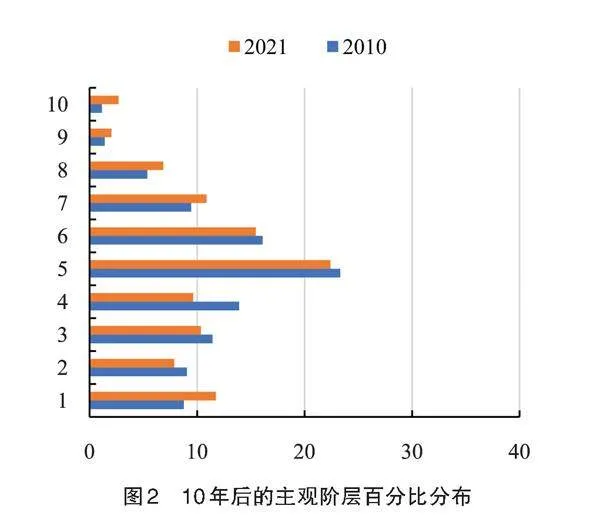

图1和图2分别展示了准老年人当前与10年后主观阶层的百分比分布情况,图3是准老年人社会流动预期的百分比分布图。

首先,准老年人当前的主观阶层明显“向下偏移”,中层认同比例较大。从横向上来看,准老年人当前的主观阶层选择中间层(第5层)的人数最多,但是总体分布并不是对称的,呈现“向下偏移”的特点。以2021年数据为例,1-4层所占的百分比为49.64%,已经逼近半数,而6层及以上的百分比仅占19.86%,甚至不到前者的1/2,两期数据都呈现出明显的“向下偏移”特点。

其次,准老年人主观阶层认同“向下偏移”的趋势有所减弱。图1中对比2010年和2021年的数据可以发现2021年5层及以上每一层的选择人数比例都有增加,1-4层的选择比例有所减少。

第三,准老年人10年后的主观阶层也存在“向下偏移”,但“上层”与“下层”差距较小。从图2可以看出:虽然准老年人10年后的主观阶层分布也呈现出“向下偏移”的趋势,但是“上层”与“下层”的比例差距并不悬殊,并且这种差距在缩小。2010年选择1-4层的人数占比为43.18%,6层及以上为33.49%;而2021年1-4层占比39.63%,6层及以上占比37.95%,将近追平。

第四,大部分准老年人的社会流动预期呈现小跨度向上流动的特点。从图3可以看出大多数准老年人的社会流动预期是向上的,2010年占比53.81%,2021年占比45.62%;同时认为自己未来10年不发生社会流动的准老年人占比也很高;准老年人的社会流动预期基本上都是短程流动,跨越大概1-2层;2021年相比于2010年,认为自己10年后向上流动的比例有所下降。

四、准老年人社会流动预期的影响因素

1. 子女结构对准老年人社会流动预期的影响

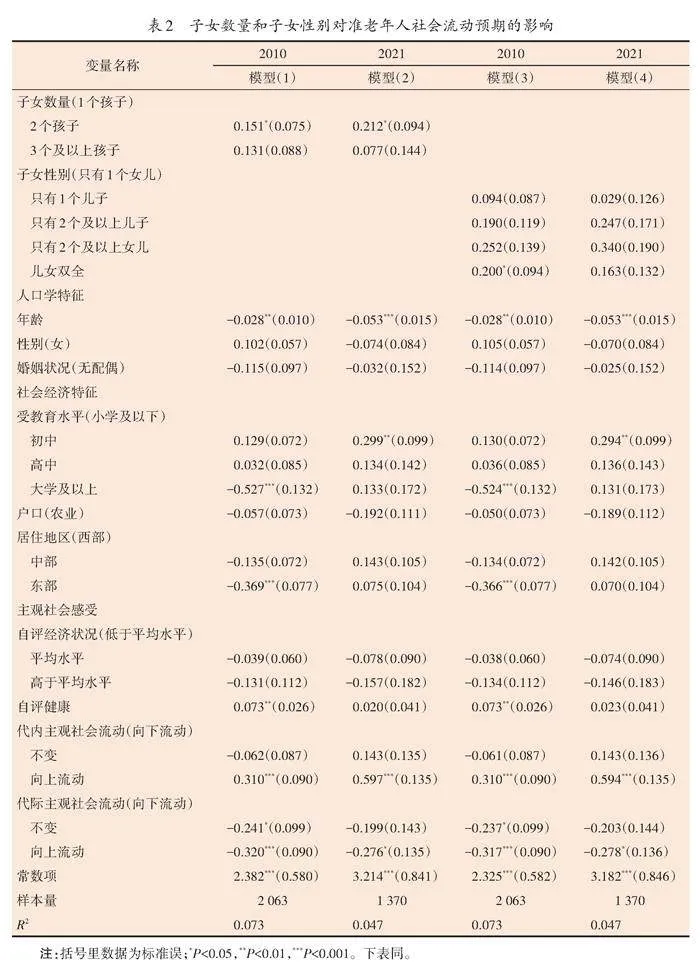

表2是子女数量和子女性别对准老年人社会流动预期影响的多元线性回归分析结果。

在控制其他因素的条件下,与只有1个孩子的准老年人相比,有2个孩子的准老年人社会流动预期更高,两期数据的回归结果(模型1和模型2)都支持了这一点,这在一定程度上支持了“预期反馈机制”的假设,即子女数量更多可以给准老年人带来更高的社会流动预期。这是因为对于准老年人而言,仅有1个孩子意味着孩子将来的养老负担比较沉重,可以提供的支持有限,2个孩子则可以分担养老责任,提高准老年人在老年期获得支持的可能性和支持数量,这种对“多子女多反馈”的期待促进了准老年人的社会流动预期。“多个孩子,多个依靠”“这个孩子不能过来看我,那个孩子可以”,类似的朴素表达其实反映了在传统观念中,拥有多子女的老年人能够获得的支持更多这一内在逻辑。至于为何3个及以上孩子对准老年人的社会流动预期影响结果不显著,可能是3个及以上孩子数据内部结构分散导致的,3个及以上孩子包括3个、4个、5个等多种数量结构,将其作为一个整体进行回归时,影响效应不够集中,因此最终呈现出来的结果不显著甚至存在偏离。

模型3和模型4显示了子女性别对准老年人社会流动预期的影响结果,在模型3中,儿女双全的准老年人社会流动预期高于只有1个女儿的准老年人,这一结果较为直接地反驳了“现实压力机制”。从理论上来说,相比其他子女结构类型,只有1个女儿的准老年人面临的现实压力应该最小,儿女双全无论是在子女数量还是性别上都更可能使准老年人在抚育和支持子女方面面临更大的生活压力。如果是“现实压力机制”在发挥作用,那么只有1个女儿的准老年人社会流动预期应该更高,但结果却恰恰相反。所以更可能的解释是:在准老年人的设想中,儿女双全相比只有1个女儿能够给他们的老年生活带来更多的支持,同时子女间协调分工不至于让准老年人认为自己将来会给孩子增加太多负担,因此提高了准老年人的社会流动预期,印证“预期反馈机制”。至于为何这一结果在2021年的数据中不显著,可能是因为随着女性社会经济地位的提高d67db9987901c32403b76d511e507dc2f96018dfc22a66e4c959c571b3dd46a0,女儿赡养父母的作用越发凸显,儿子和女儿养老功能的性别差异缩小导致2021年回归结果不显著。

2. 城乡异质性分析

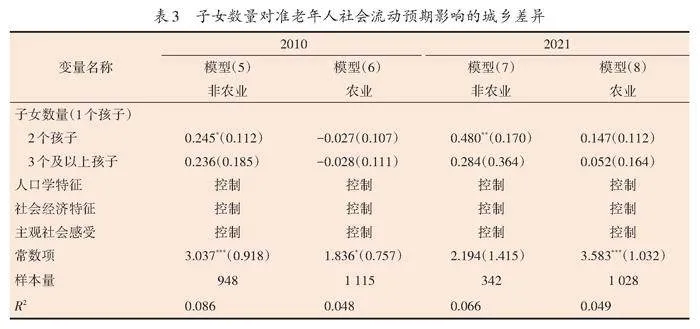

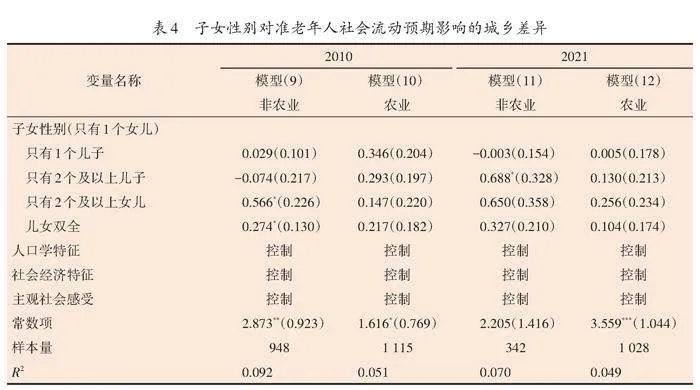

为了进一步讨论子女数量和子女性别对准老年人社会流动预期影响的城乡差异,本文分别建立多元线性回归模型对两期数据的农业和非农业户口准老年人样本进行分析。8个模型均控制了准老年人的人口学特征、社会经济特征和主观社会感受变量,回归结果见表3和表4。

从表3可以看出子女数量对准老年人社会流动预期的影响存在城乡差异。在控制了其他变量的情况下,比起只有1个孩子,2个孩子对非农业准老年人的社会流动预期具有显著的正向影响,但对农业户口的准老年人影响不显著。这一结果可能需要结合“现实压力机制”和“预期反馈机制”共同解释。一般来说,城市的生活成本要高于农村,非农业准老年人若要支持2个子女成家立业可能要面临比农业户口的准老年人更大的压力,造成了对当前主观认同阶层较低的评价;同时在预想10年后所处的阶层时,2个孩子的反馈能力要比1个孩子更高,所以对未来有更高的预期。因此,现实压力可能不是直接降低了准老年人的社会流动预期,而是降低了准老年人对当前主观阶层的评价。如果准老年人出于当前压力给出较低的当前主观认同阶层,但同时又对子女未来的反馈能力有良好期待,那么向上的社会流动预期会更明显。

表4中模型(9)的结果显示:与只有1个女儿相比,只有2个及以上女儿和儿女双全显著提高了非农业准老年人的社会流动预期。同时,模型(11)的结果表明:只有2个及以上儿子的非农业准老年人社会流动预期比只有1个女儿的更高。以上结果无一例外,都是对非农业准老年人群体显著而对农业准老年人群体不显著。这进一步说明城乡分野带来的现实压力差异在子女结构和准老年人的社会流动预期中具有调节作用,现实压力可能不是直接作用于准老年人的社会流动预期,而是降低了其当前认同的主观阶层,增大了社会流动预期向上的空间,当“预期反馈机制”出现时,带来了更高的向上社会流动预期。

这也可以解释为什么无论是全样本还是非农业样本,2021年2个孩子的影响系数都比2010年大,一方面这说明随着社会经济的发展,准老年人对步入老年之后的生活有了更高的期待,同时也可能是因为房价、物价抬升增加了准老年人支持2个子女的压力,养孩子的成本比10年前上升,现阶段的压力降低了对当前主观阶层的评价,而对未来的期待提高了对10年后所处阶层的判断,因而出现了影响效应增大的趋势。总体来看,子女性别对准老年人社会流动预期具有显著影响的情况较少,在2021年数据的分析结果中更是如此,或许对于准老年人而言,女性社会经济地位提高增强了女儿对父母的回馈能力,因此子女带来的社会流动预期性别差异不够显著。

3. 其他因素对准老年人社会流动预期的影响

从表2中可以看出:在控制了其他变量的情况下,不论在2010年还是2021年的数据结果中,年龄增大对准老年人的社会流动预期都具有显著的负向影响,这在一定程度上反映出“老年压力”的存在,越是临近60岁,准老年人的社会流动预期越低。随着年龄的增长,准老年人的身体机能和劳动能力下降,在一定程度上影响收入水平,客观的社会经济地位降低可能导致准老年人更低的社会流动预期。同时年龄增长带来的一系列生理变化也可能影响准老年人的社会心态,从而导致其对社会流动预期的消极看法。

不同的受教育水平对准老年人的社会流动预期表现出不同方向的影响。相比小学及以下学历,初中学历对准老年人的社会流动预期具有显著的正向影响(2021年的数据显著),大学及以上学历对准老年人具有显著负向影响(2010年的数据显著)。在2021年的数据中,初中学历的准老年人占比最高,小学及以下学历占比略低,高中学历的占比不到初中的一半,这使得初中学历的准老年人在自己的社群生活中具有一定学历优势,社会流动预期较高。大学及以上学历在2010年的准老年人群体中占比不高,但可能正是由于他们学历高,眼界开阔,在选择参照群体进行比较时产生了相对剥夺感,因而降低了社会流动预期。

2010年的回归分析结果显示东部地区准老年人的社会流动预期显著低于西部地区。在2010年,中国东、中、西部地区发展差异很大,西部地区的生活成本和压力较小,而东部地区消费水平高,生活在东部地区的准老年人面对的生活压力更大,可能因此产生了更低的社会流动预期。

关于主观社会感受因素对准老年人社会流动预期的影响,2010年的数据显示准老年人自评健康水平越高,其社会流动预期越高。有代内向上流动经历的准老年人相比向下流动的准老年人具有更高的社会流动预期,这说明认为自己有代内向上流动经历的准老年人对自己未来的社会流动预期更加乐观。但代际主观社会流动的影响效应却与之相反,相比代际向下流动的准老年人,有代际向上流动经历的准老年人社会流动预期更低。这可能是准老年人14岁时家庭所处的主观社会阶层太低导致的。准老年人14岁时家庭所处的主观社会阶层分布严重下偏,选择最低一层的比例在2010年达到34.17%,2021年达到28.76%,占大约1/3的人数。这有可能带来“地板效应”,即14岁时家庭所处的主观社会阶层为最低层的准老年人,其代际流动方向只可能向上或不流动。主观社会阶层低的父母为其提供的物质支持有限,在准老年人步入老年之后其父母成为高龄老年人,需要由准老年人赡养照料,加重准老年人的负担。所以在这种情况下,虽然准老年人的代际主观社会流动方向是向上的,但将来要面临的现实压力却会导致其更低的社会流动预期。

五、结论与讨论

本文使用中国综合社会调查(CGSS)2010年和2021年的数据研究了准老年人主观阶层认同和社会流动预期的变化特点,并从家庭分析视角出发,探讨了子女结构对准老年人社会流动预期的影响效应,主要得出以下研究结论:

第一,准老年人当前的主观阶层认同和10年后的阶层预期都存在“向下偏移”的特点,但这种“向下偏移”的趋势在减弱。同时,相比准老年人当前主观阶层认同的“向下偏移”,10年后的阶层预期的“向下偏移”更不明显,“上层”与“下层”比例将近持平。与上述特点相对应,大部分准老年人的社会流动预期是小跨度向上流动。

第二,子女数量和子女性别都会显著影响准老年人的社会流动预期且影响效应存在城乡差异。与只有1个孩子相比,2个孩子会显著提高准老年人的社会流动预期,儿女双全的准老年人社会流动预期高于只有1个女儿的准老年人,这在一定程度上证明了“预期反馈机制”的作用,即在子女数量更多的情况下,准老年人未来更可能或者能更多地获得子女的物质、精神支持,从而抱有更高的社会流动预期。但是从2个孩子、儿女双全、2个及以上女儿、2个及以上儿子显著正向预测了非农业准老年人的社会流动预期,而对农业准老年人的社会流动预期影响均不显著这一点来看,“预期反馈机制”似乎存在一定局限,无法解释为何在城市生活成本高企的情况下,多子女以及多个儿子仍能带给准老年人更高的社会流动预期。

对此,笔者认为可能存在第三种作用机制:压力-反馈机制,即准老年人的社会流动预期可能是受当前压力感知与对子女的反馈期待共同影响。“压力-反馈机制”与“现实压力机制”的区别在于:“现实压力机制”认为现实压力直接导致了准老年人对社会流动预期的悲观态度,而“压力-反馈机制”主张现实压力只是拉低了准老年人对当前主观阶层的评价,使得其社会流动预期有更高的上升空间。在准老年人50-59岁的阶段,其子女可能初入职场,工资收入不高或者不稳定,有些正面临成家立业的压力,或者仍在接受高等教育。在这种情况下,很多准老年人会“克己服(务)子(代)”,多给子女提供一些支持,把生活压力转移到自己身上,做出诸如延迟退休、无休止劳动等决定,[16]因而对自己当前所处的社会地位做出较低的评价。生活在城市的准老年人由于物价、房价等因素,生活压力更大,低估自己所处的社会地位的倾向可能更明显。当在预想自己10年后所处的社会阶层时,准老年人的子女可能已经成家立业,收入随着经验积累、职业稳定而增长,可以反哺准老年人,使其生活压力减轻,感觉可以“松一口气”,从而对10年后预期所处的社会阶层做出更高的判断。这样“一低一高”的落差形成了准老年人向上的社会流动预期。

以上分析仅关注了准老年人当前支持子女的现实压力和对子女未来的反馈预期,但准老年人在预测10年后所处的阶层时,还有可能考虑10年后与当前相比压力如何变化。将压力的动态变化纳入以上分析框架后,子女结构对准老年人社会流动预期的作用机制会更加复杂(见表5)。

在现实生活中,支持子女的压力增加与高反馈预期一般来说是矛盾的,不会同时存在,此处不做讨论。在“压力缓解-有反馈”模式中,准老年人向上的社会流动预期最显著,这类准老年人已经或即将完成支持子女的使命,有较高期待进入“享清福”的晚年生活。“压力不变-有反馈”类型的准老年人在未来一段时间仍要保持当前的强度向子女输送资源,同时对子女的反馈行为具有乐观的预期。以上两种模式能实现代际间资源交换的良性互动,给准老年人带来向上的社会流动预期。“压力缓解-无反馈”意味着准老年人向子女输送资源的压力在减弱,虽然在一定时间内子女的反馈能力尚且较弱,但负担减轻也可能带来向上的社会流动预期。处于“压力不变-无反馈”模式的准老年人可能未来很长一段时间维持现状,倾向于认为自己不流动。“压力增加-无反馈”类型的准老年人社会流动预期显著向下,这类准老年人可能面临幼子年龄小、生育儿子多的情况,临近老年甚至退休后仍需抚育子女、支持子女成家立业,代际资源交换存在明显失衡。

本研究也存在一定不足,由于CGSS数据没有涉及准老年人子女的社会经济和人口学特征信息,无法对“压力-反馈机制”是否存在进行实证检验。因此,我们仅在文末讨论部分提出这个机制的设想和框架,希望后续研究可以深入推进。此外,CGSS2021的调研工作是在疫情背景下完成的,不排除存在因疫情防控等因素导致抽样误差扩大的可能。

【参考文献】

[1] 胡湛,彭希哲,吴玉韶. 积极应对人口老龄化的“中国方案”[J]. 中国社会科学,2022(9):46-66,205.

[2] 国务院. 国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知[EB/OL]. [2023-09-03]. (2022-02-21). https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm.

[3] 杜鹏. 积极老龄观视野下的“人口规模巨大的现代化”[J]. 中国人口科学,2022(6):8-13.

[4] Demakakos P,Nazroo J,Breeze E,et al. Socioeconomic Status and Health:The Role of Subjective Social Status[J]. Social Science & Medicine,2008(2):330-340.

[5] Gust A M. Class Consciousness and American Political Attitudes[J]. Social Forces,1974(4):496.

[6] 谭旭运,豆雪姣,等. 主观阶层、流动感知与社会参与意愿:基于网络调查的实证研究[J]. 社会发展研究,2019(1):204-224,246.

[7] Adler N,Epel E,Castellazzo G,et al. Relationship of Subjective and Objective Social Status with Psychological and Physiological Functioning:Preliminary Data in Healthy White Women[J]. Health Psychology,2000(6):586-592.

[8] Jung M H. A Study on the Correlation between Social Class and Life Satisfaction Perceived by the Korean Elderly[J]. The Journal of Asian Finance,Economics and Business,2020(7):543-553.

[9] 李春玲. 中国社会分层与流动研究70年[J]. 社会学研究,2019(6):27-40,243.

[10] 陆学艺. 当代中国社会阶层研究报告[M]. 北京:社会科学文献出版社,2002:7-23.

[11] 张翼. 中国城市社会阶层冲突意识研究[J]. 中国社会科学,2005(4):115-129,207-208.

[12] 高勇. 地位层级认同为何下移 兼论地位层级认同基础的转变[J]. 社会,2013(4):83-102.

[13] 张顺,梁芳. 社会流动、网络位置与阶层认同偏移[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2021(2):78-87.

[14] 陈云松,范晓光. 阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003-2013)[J]. 中国社会科学,2016(12):109-126,206-207.

[15] 李强. 当代中国社会分层[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2019:8.

[16] 杨凡,何雨辰. 子女经济特征对父母退休期望的影响[J]. 人口学刊,2021(3):72-85.

[17] 冯霞,苏振华. 经济发展对社会公平感的影响:基于社会流动预期的分析[J]. 社会科学家,2021(5):86-93.

[18] 吴炜. 青年群体的社会流动预期研究[J]. 南通大学学报(社会科学版),2016(2):132-139.

[19] 陈晓东,张卫东. 机会不平等与社会流动预期研究:基于CGSS数据的经验分析[J]. 财经研究,2018(5):48-60.

[20] 盛智明. 社会流动与政治信任 基于CGSS2006数据的实证研究[J]. 社会,2013(4):35-59.

[21] 王军,陈可. 社会经济地位、社会流动与民族间的阶层认同差异[J]. 南方人口,2016(4):18-28.

[22] 陈丽君,胡晓慧,顾昕. 社会流动感知和预期如何影响居民幸福感?——公共服务满意度的中介作用和社会公平感的调节作用[J]. 公共行政评论,2022(1):148-170,199-200.

[23] 王俊秀. 不同主观社会阶层的社会心态[J]. 江苏社会科学,2018(1):24-33.

[24] Goyder J C. A Note on the Declining Relation between Subjective and Objective Class Measures[J]. The British Journal of Sociology,1975(1):102-109.

[25] Centers R. Social Class,Occupation,and Imputed Belief[J]. American Journal of Sociology,1953(6):543-555.

[26] 许琪. “混合型”主观阶层认同:关于中国民众阶层认同的新解释[J]. 社会学研究,2018(6):102-129,244.

[27] 费孝通. 家庭结构变动中的老年赡养问题:再论中国家庭结构的变动[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1983(3):7-16.

[28] 王跃生. 中国家庭代际关系的理论分析[J]. 人口研究,2008(4):13-21.

[29] 于淼,高宇宁,胡鞍钢. 中国家庭储蓄率反生命周期之谜:基于竞争性储蓄视角的分析[J]. 中国人口·资源与环境,2021(3):33-42.

[30] 陶涛. 农村儿子、女儿对父母的经济支持差异研究[J]. 南方人口,2011(1):41-47.

[31] 王硕. 家庭结构对老年人代际支持的影响研究[J]. 西北人口,2016(3):78-83.

[32] 李旭初,刘兴策. 新编老年学词典[M]. 武汉:武汉大学出版社,2016:558.

[33] 吴忠观. 人口科学辞典[M]. 成都:西南财经大学出版社,1997:306-307.

[责任编辑 傅 苏]

The Impact of the Children’s Structure on Social Mobility

Expectations among Pre-elderly Individuals

SHI Renbing,HU Huimin

(Department of Sociology,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan Hubei,430074,China)

Abstract:Individuals aged 50-59,considered as pre-elderly,will gradually enter old age in the next decade,potentially experiencing subjective social mobility. Social mobility expectations can reflect the impact of the impending transition into old age on the mindset of pre-elderly individuals. Studying the distribution characteristics of subjective class identification and the influencing factors on social mobility expectations among pre-elderly individuals is beneficial for identifying entry points to help this group build a positive aging perspective. The primary focus of the article is on two key questions. The first question delves into the current and projected subjective class identification distribution characteristics among pre-elderly individuals both presently and ten years into the future. The second question,also a key area of study,centers on understanding how the number and gender structure of pre-elderly individuals’ children influence their expectations of social mobility and whether these effects vary between urban and rural areas. To address these questions,the article proposes two hypothetical pathways,the “Reality Pressure Mechanism” and the “Expectation Feedback Mechanism”,based on Fei Xiaotong’s feedback model. To answer these questions,the article utilizes data from 2010 and 2021 China General Social Survey(CGSS) to describe the distribution characteristics of pre-elderly individuals’ subjective class identification. Then it constructs a multiple linear regression model,analyzing the impact of the number and gender structure of pre-elderly individuals’ children on their expectations of social mobility. The research findings indicate that both the current and projected class identification among pre-elderly individuals exhibit a “downward shift”,although this characteristic has weakened over time. Majority of pre-elderly individuals show a slight upward trend in social mobility expectations. Controlling for other factors,pre-elderly individuals with two children have higher expectations of social mobility compared to those with only one child,and those with both sons and daughters have higher expectations than those with only one daughter. This to a certain extent validates the “Expectation Feedback Mechanism”,suggesting that,in situations with more children,pre-elderly individuals anticipate receiving greater material and emotional support from their offspring,resulting in a significant upward shift in social mobility expectations. Furthermore,the impact of the number and gender of children on social mobility expectations varies between urban and rural areas. Two children,having both sons and daughters,having two or more daughters,and having two or more sons significantly predict upward social mobility expectations among non-agricultural pre-elderly individuals,while these factors do not have a significant impact on social mobility expectations among agricultural pre-elderly individuals. The “Expectation Feedback Mechanism” has limitations in explaining these results. According to this,the article proposes the hypothesis of a “Pressure-Feedback Mechanism”. It suggests that urban pre-elderly individuals may experience practical pressure in supporting their children,leading to a lowered judgment of their current social class. However,after completing the transition from supporter to the one being supported,their subjective social class identification increases,resulting in an upward trend in social mobility expectations.

Key Words:Pre-elderly Individuals,Children Structure,Subjective Class Identity,Social Mobility Expectations

【收稿日期】 2023-09-17

【基金项目】 国家社会科学基金项目:性别失衡背景下的城乡异向婚姻挤压问题研究(21BRK005);国家社会科学基金重大项目:人口高质量发展视角下积极应对老龄化问题研究(23&ZD187)

【作者简介】 石人炳(1962-),男,湖北天门人,华中科技大学社会学院教授;胡惠敏(2000-),女,江西赣州人,华中科技大学社会学院硕士研究生。