中风病古籍病名考辨❋

2024-04-29邱月华周冉冉马莹莹赵乐滢王博学王凯悦陶晓华

邱月华,周冉冉,张 聪,马莹莹 ,赵乐滢,王博学,王凯悦,陶晓华△

(1.北京中医药大学中医学院,北京 100029;2.北京中医药大学中医文献研究院,北京 100029;3北京中医药大学东方医院,北京 100078)

中风病为现代临床重大疾病之一,位列中国古代风、劳、臌、膈四大顽症之首,中医古籍相关记载可追溯至先秦,历代医家著述均将其作为重点疾病进行讨论。从文献记载的时间跨度和内容丰富度来看,中医古籍中蕴含的中风病诊治思想值得深入研究。1986年中华全国中医学会内科学会《中风病中医诊断、疗效评定标准》将脑卒中中医病名标准化为“中风病”,又名“卒中”(内中风),并将“半身不遂,口舌歪斜,神识昏蒙,舌强言謇或不语,偏身麻木”确定为中风病五大主症,为中西临证精准对接提供了前提[1]。

中风病古籍病名考辨工作是开展古籍挖掘研究的前提和基础。古籍中风病范围的判断甄别存在如下关键问题。首先,“中风”作为现今中风病的通俗名称,在中医古籍中的内涵不断衍化,不可视为“中风病”一义,两宋以前,中风病常与广义中风导致的风致病候并论,疾病内涵存在包含与交叉。第二,由于古代对中风病病理机制认识不明,以中寒等为代表的卒中诸证、以痰厥等为代表的厥证,在古籍中常与中风并论,疾病范畴不清。第三,医家对中风病的认识经历了从单一症状到系统疾病的演化过程,各代医籍所载相关病证名称繁多,范畴不清,难以穷举。本文基于以上问题,梳理古籍文献,对中风病古籍病名进行考辨。

1 “中风”与中风病

中医学认为中风病的发生与“风”密切相关。“中风”作为当今中风病的通俗名称,在古籍中的内涵几经衍化,不可视为“中风病”一义。先秦至两宋时期,“风”指代外来风邪,存在被过度取类比象的情况,“中风”意指宽泛,内涵远超中风病范畴。金元以后,“风自内生”的认识得到重视,中风病专病研究逐渐成形,“中风”才渐为中风病专称。

1.1 先秦时期:“中风”为“中于风”之省文

“中风”一说始见《庄子·达生篇》[2],早见于《黄帝内经》(后文简称《内经》)、《难经》等中医典籍,最早为“中于风邪”的省文。《内经》诸如“中风病热”“饮酒中风”“房劳中风”等表述均属“中于风邪”之意,是对疾病发病之因的描述,非指病证名。《难经》有以“中风”作病证名称的记载,《难经·五十八难》“伤寒有五,有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病”[3],此处的“中风”是指感受外风后出现的具有独立症状的病证,实指外感疾病。

1.2 两汉时期:首以“中风”命名中风病

东汉张仲景《金匮要略》首次将“中风”作为病名以概括中风病相关症状。《金匮要略·卷上·中风历节病脉证并治》现世仅见三段条文及四首方剂,从原文记载来看,该篇所论中风症状除“僻不遂”“皮肤不仁”“重不胜”“不识人”“舌难言”“口吐涎”外,还涵盖“身痒而瘾疹”“热瘫痫”“病如狂状”“头风”等超出中风病五大主症范畴的表现,因此部分学者认为《金匮要略》中风实指超越现代中风病,包含脑卒中、癫痫、精神病、晕厥、血管神经性头痛等一组同质疾病[4],这种解读较符合东汉时期医学理论发展之状,可资参考,但《金匮要略》仍为中风病病名确立及系统化认识的开端[5]。

1.3 隋唐时期:“中风”概念泛化

隋唐时期,由于种种原因,仲景著作未能在医学界得到广泛传播[6],因此其统名“中风”的首创也未能使隋唐医家对中风病形成进一步系统认识。隋代巢元方《诸病源候论》及唐代孙思邈《备急千金要方》为代表的隋唐医著中,“中风”一词未能突破“风中于人”的涵义而专指中风病。《诸病源候论·风病诸候》卷一载“中风候”载“中风者,风气中于人也”[7]1,其对中风病的相关认识,散在于风口、风偏枯、风腲退等诸多风致病候中。《备急千金要方·卷八·论杂风状第一》提出中风的四种分类,“岐伯曰:中风大法有四:一曰偏枯,二曰风痱,三曰风懿,四曰风痹”[8],其中偏枯、风痱、风懿当属于早期对中风病认识的几种亚型,而风痹则属于“风中”病候的范畴,非现代中风病。

1.4 两宋时期:“中风”开始专指中风病

宋代“中风”内涵出现缩小,开始出现专指中风病的情况,中医学对中风病较系统的认识应出现于宋。

陈无择《三因极一病证方论·卷二·叙中风论》云“故入脏则难愈,如其经络空虚而中伤者,为半身不遂,手脚瘫痪,涎潮昏塞,口眼斜,肌肤不仁,痹瘁挛僻。随其脏气,所为不同,或左或右,邪气反缓,正气反急,正气引邪,僻不遂”[9]23,所描述的中风证候已基本接近现代对中风病的认识。两宋时期,官方设立医局、编修医籍等的举措使得中医学的发展得到了极大的推进。三部官修方书《太平圣惠方》《圣济总录》及《太平惠民和剂局方》集前人之说,使得宋以前的医学成就得到了最大范围的整合,以《圣济总录》为例,其诸风篇中中风病相关病名尤为丰富,展现了宋以前医家对中风病认知的整体情况。囿于此时医学对“风”概念认识的局限性,中风病的发病理论尚未有更多突破。

1.5 金元时期:“中风”突破“风中”之意

宋代中风病开启专病研究后,至金元时期,名家辈出,医学理论获得长足进步,医家对中风病的认识也由外风致病逐渐重视内伤因素的影响。金代刘完素重视火热因素,强调将息失宜、情志过极对中风发病的影响[10];金代李东垣《医学发明·中风有三》载“故中风者,非外来风邪,乃本气病也”[11],认为中风发病原在本气之虚;元代朱丹溪《丹溪心法·卷一·中风》言“由今言之,西北二方,亦有真为风所中者,但极少尔。东南之人,多是湿土生痰,痰生热,热生风也”[12],更依地域之异将中风发病原因进行了区分。元代王履在《医经溯洄集》中采取折中的方法解释彼时诸子理论与外风发病理论之间的矛盾,提出真中风与类中风的中风分类[13]。至此,中医学对“中风”的认识突破了“风中”之意,“中风”名实之争也由此开始。

1.6 明清时期:“真中风”与“类中风”之争

明清时期,中风的真类争论是中风病研究的主要重点。这一时期“中风”既是真中风、类中风的统称,又存在独指真中风的情况。真类之争本质是对中风发病机制的讨论。由于此时医学思维与医学技术的局限性,当时的医家未能实现真中风与类中风的统一。部分医家局限于真、类概念的区分而把类中风分为八中,将不属于中风病范畴的“中寒”“中暑”“中湿”“中恶”等内容纳入类中风范畴,从而使中风的疾病范围进一步混乱[14]。

1.7 近现代时期:“中风”实指脑血管病

西方医学引入以来,西学东渐,对我国传统医学形成了巨大冲击,原有的医学理论受到挑战。部分医家融汇中西医学理论,认识到脑血管意外引起中风病的病理机制,从而将中风重新划分为脑充血、脑贫血几类[15]。中风最终确定为脑血管病。

2 风致病候与中风病

2.1 风致病候

两宋以前,中医学对中风病的认识尚未形成成熟的证候体系。由于风邪致病的广泛性,医家将诸多外风所致,或具有风象表现的病证统归于诸风门下,并逐渐扩展丰富,形成内涵庞杂的风致病候,即广义中风,涉及肢体经络病、神志病、皮肤病等诸多病种,中风病相关记载散在其中。金元以后,随着“中风”概念的归一化,中风病专病研究成形,得以与诸多风致病候区分,在医学理论完善发展过程中,“风致病候”与中风病的疾病内涵存在包含与交叉的关系,宋以前著作中所载风致病候仍有挖掘研究价值。

2.1.1 《内经》风致病候 《内经》载风邪为病导致疠风、偏枯、五脏风、脑风、目风、漏风、首风、肠风、泄风、内风等诸多病候的发生[16]92,其中“偏枯”症状表现与半身不遂相类,为中风病古病名之一。

2.1.2 《诸病源候论》风致病候 《诸病源候论》载59种风候,包括中风候、风癔候、风口噤候、风舌强不得语候、风失音不语候、贼风候、风痉候、风角弓反张候、风口候、柔风候、风痱候、风腲退候、风偏枯候、风四肢拘挛不得屈伸候、风身体手足不随候、风半身不遂候、偏风候、风亸曳候、风不仁候等与中风病证候表现相近的风候,还包括历节风候、风狂病候、风痒候、诸癞候等其他风邪相关病候[7]1-15。

2.1.3 《圣济总录》风致病候 《圣济总录》在前代基础上进一步丰富,共载86种风候,包括急风、卒中风、中风失音、中风舌强不语、中风身体不随、中风四肢拘挛不得屈伸、风脚软、风腰脚不随、中风半身不遂、肉苛等与中风病证候表现相近的风候,还包括风头旋、头面风、风痰等其他相关风候[17]。

2.2 风致病候与中风病的辨析

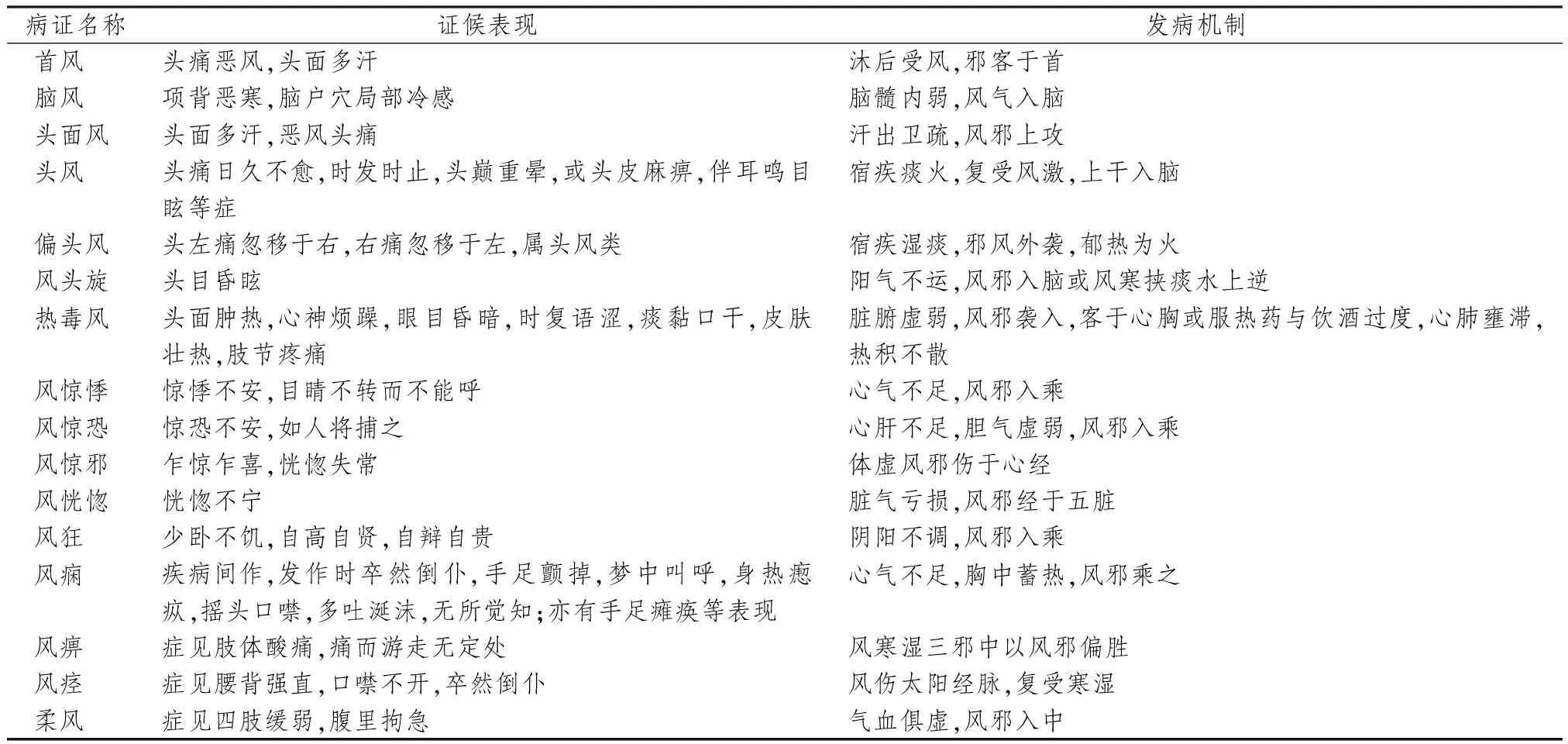

王永炎院士结合临床实践,提出现代“类中风”概念,将不以传统五大主症为发病症状而表现为头痛、眩晕、共济失调、目歧视、精神障碍等多种症状的一类急性脑血管病统归“类中风”,作为中风病的二级病名[18],两宋以前,部分风致病候与中风病病因相类,病位相似,症状表现与现代“类中风”有重合,需据发病机制与中风病相区分,详见表1。

表1 风致病候

3 卒中诸证与中风病

早期中医学著作中,“卒中”(或作“猝中”)为卒感邪气之意,常与致病邪气联用,表示卒感某种邪气,如“卒中急风”“卒中五尸”,其症状表现具有急迫、严重的特点,并逐渐衍化为以“卒然仆倒、不省人事”为症状表现的疾病统称。古代医家认为“中风”为风邪卒中,与他邪卒中引起的“中寒”“中暑”“中湿”“中恶”以及情志饮食因素卒中引起的“中气”“中痰”“中食”等均具有发病急猝的证候特征,因此常在医籍中并论。

中风作为诸中证之一,同其他中证并列,多有将中风同其他中证进行鉴别的相关论述,如《三因极一病证方论·卷二·叙中风论》“然四气皆能中人,在证亦有缓纵、牵急、搐搦、痹瘁、奄忽不知人者,不可不以脉别”[9]24,《证治准绳·第一册·卒中暴厥》“俗有中风、中气、中食、中寒、中暑、中湿、中恶之别”[19]。

至明代《医学纲目·中风》,“其卒然仆倒者,经称为击仆,世又称为卒中,乃初中风时如此也”[20],“卒中”范围缩小,出现单指中风或中风晕倒的情况。同时,受明清时期中风真类辨证的影响,以李中梓为代表的部分医家从疾病鉴别角度划分真中风与类中风,将与中风具有相似昏仆表现的病证统归类中风(或名“似中风”)。刘完素、李东垣、朱丹溪所论之类中风重被命名为“中火”“中虚”“内中湿(中痰)”,中寒、中暑、(外)中湿、中恶、中气、中食等卒中诸证与三子所论内伤中风同被纳入类中风,而与中风混杂一谈[14]。

由于古代对疾病病理认识不明,古籍中卒中诸证与中风病疾病内涵存在交叉与混淆。《类证治裁·中风》载“类中风本非外风,猝仆昏厥,无歪斜偏废等症,是宜辨也”[21],认识到卒中诸证与中风之异,也是诸中证与中风的鉴别要点。据今来看,脑卒中发病过程中确有寒、暑、湿、杂气、情志及饮食等因素的影响,但中寒、中暑、中湿、中恶、中气、中食等卒中诸证与中风病症状相似而病理有异,有时甚至不容易甄别,需一些临床检测手段辅助诊断。

4 诸厥证与中风病

昏厥僵仆是古代医家最早认识的中风病症状。“厥”作症状解有两义:一指昏厥,一指四肢逆冷。中风之病情重者可出现昏厥及四肢逆冷表现。古籍中多见以“厥”命名中风相关病证,厥证与中风存在交集与混称,明清时期,更有将厥证作类中风者。

先秦时期,中风描述分散,多以症状表现为名,《内经》“煎厥”“薄厥”“大厥”“风厥”“暴厥”“内夺而厥”等论述均直接或间接描述了中风的神志异常表现。至后世气厥、食厥、酒厥、暑厥、痰厥诸称与前述卒中诸证名异而实同,均为感邪卒仆之证,亦被部分医家划分入类中风与中风相鉴别,如《明医杂著·风证》载“其与中风相类者,不可不别……食厥者,过于饮食,胃气不能运行,故昏冒也”[22]。当从昏厥病机及昏厥后症状表现辅助甄别。

5 中风病古籍相关病证名举隅

中医学对中风病的理论认知不断演进,经历了认识单一症状到认识系统疾病的过程,各代医籍中所载相关病证名称繁多,范畴不清,难以穷举,其命名方式可以概括为以症状、病因、病情、病性命名四种。

5.1 以症状表现命名

5.1.1 神识昏蒙 中风病重症可见神识障碍,在古籍中病名表述主要有:击仆、僵仆、眴仆、暴仆、昏仆、煎厥、薄厥、大厥、暴厥、厥巅疾、风癔、卒中、厥中等。

5.1.2 语言不利 语言不利为中风病主症之一,在古籍中病名表述主要有:喑、喑痱、风喑、舌喑、暴喑、哑风、舌强不语、失音不语、神昏不语、口噤不语、言謇、语涩、语言謇涩、语言不正等。

5.1.3 口舌歪斜 口舌歪斜为中风病主症之一,也是中医古籍中最早记载的中风病症状之一,在古籍中病名表述主要有:口、风口、口欹、口眼斜等,仍需与吊线风、猪头风、季春痹等面神经麻痹引起的口面歪斜进行甄别。

5.1.4 肢体不遂 肢体不遂为中风病主证之一,也是中医古籍中最早记载的中风病症状之一,在古籍中病名表述主要有:偏枯、鬲偏枯、风偏枯、虚劳偏枯、偏枯风、偏痹、痱、风痱、痱中、半身不遂、半身不举、风半身不遂、瘫痪、瘫缓风、风瘫、风缓、左瘫右痪、瘫风、痪风、风腲退、猥腿风、半肢风,表意主要为肢体不利、萎废不用,仍需与其他原因引起的肢体症状相甄别,如《外科发挥·卷三·臀痈》载“若失治,为弯曲偏枯,有坚硬如石,谓之石疽”[23]之语,乃由痈疽失治引起的肢体不利。

5.1.5 肢体感觉异常 肢体感觉异常为中风病主症之一,在古籍中病名表述主要有:风不仁、麻木等。

5.1.6 其他症状 其他中风病相关症状名称:口噤、风口噤、风角弓反张、风亸曳等。

5.2 以病因命名

5.2.1 脏腑中风 脏腑中风包括肝中风、心中风、脾中风、肺中风、肾中风,相关论述最早见于《素问·风论篇》。

5.2.2 大风 大风之名,源于《内经》,在后世医籍中时有所见。中医古籍中“大风”盖有两义,一指风气,一指疾病名称。指风气,即自然风气之暴烈者,易致人病。“大风”作为疾病名具有两种内涵。其一是指中风病,如《丹溪心法附余·卷一·预防中风》载“觉大拇指及次指麻木不仁,或手足少力,或肌肉微掣者,此先兆也,三年内必有大风之至”[24];其二指疠风,如《素问·长刺节论篇》载“病大风,骨节重,须眉堕,名曰大风”[16]121。

5.2.3 偏风 偏风之名,源于《内经》,为中风病古籍病名之一。《素问·风论篇》“风中五脏六腑之俞,亦为脏腑之风,各入其门户所中,则为偏风”[16]92,此“偏风”意指风入“五脏门户”为病;《诸病源候论·卷一·风病诸候上》载“人体有偏虚者,风邪乘虚而伤之,故为偏风也。其状,或不知痛痒,或缓纵,或痹痛是也”[7]4。此“偏风”意指以肢体偏痹为主要症状表现的疾病;《医说·卷三·诸风》载“偏风,口眼斜”[25]130,意指以口眼歪斜不正为主要症状表现的疾病。

5.2.4 急风与缓风 急风与缓风之名,见于魏晋时期,是风邪致病理论进一步丰富的结果。如《肘后备急方·卷三·治中风诸急方第十九》言“治卒中急风,闷乱欲死……若中缓风,四肢不收”[26],临证多以发病速度及肢体缓急表现进行区分。

5.2.5 贼风 贼风,多指由缝隙侵袭人体的不正之风,具有风起隐匿、发病急骤的特点。《识病捷法·卷之六·中风门有三十六名》载“贼风”发病“身体拘急,舌强言涩,手足不遂”,与中风病表现相近[27]。

5.2.6 盛风 盛风,指代风疾邪盛而引起的语言謇涩等证,如《医说·卷三·诸风》载“盛风,语言謇涩”[25]130。

5.2.7 内风 内风之名,最早见于《素问·风论篇》,为伤于房劳,汗出中风而引起的病证[16]92,仍属于广义风病范畴。金元以降,内因生风理论渐为主流。

5.2.8 非风 非风,由张景岳提出,《景岳全书·卷之十一·非风·论正名》载“非风一证,即时人所谓中风证也”[28]128。

5.2.9 真中风、类中风 真中风、类中风最早由王履提出,为中风病分类,其由风邪引起的中风病为真中风,由内伤因素引起的中风病为类中风,包括中火、中虚、内中湿(中痰)。

5.3 以病情命名

5.3.1 微风 微风之名,见于《素问·调经论篇》,“肌肉蠕动,命曰微风”[16]126,指代中风病常见的前兆表现。

5.3.2 小中 小中之名见于《医说·卷三·诸风·小中不须深治》,“风淫末疾,谓四肢,凡人中风,悉归手足故也。而疾势有轻重,故病轻者,俗名小中”[25]133,为中风轻证,仅见手足症状者。

5.3.3 暗风 暗风常见于中风病眩晕发作的描述,如《素问玄机原病式·六气为病·火类》载“至极则死,微则发过如故,至微者,但眩暝而已。俗云暗风,由火甚制金不能平木,故风木自甚也”[10]。《医说·卷三·诸风·辨诸风证》载“暗风,头旋眼黑,不辨东西”[25]130。

5.3.4 小中风 小中风之名,见于《景岳全书·卷十七·眩晕》,“不知忽止者,以气血未败,故旋见而旋止,即小中风也”[28]219,为中风先兆见眩晕不止者。

5.4 以病性命名

5.4.1 实中、虚中 对中风虚实证候的分类,见于《寿世保元·卷二·中风》,“中风手足软弱,不能举动,外症自汗者,虚中风也。若手足强急,口眼斜,伸缩痛者,实中也”[29]。

5.4.2 阴中、阳中 对中风寒热表现的分类,《文堂集验方·卷一·中风·总论》载“阳中者面赤,牙关紧闭,目上视,身强直,手拳掉眩。阴中者面青白,痰喘,手足冷,多汗”[30]。

6 结语

中风病中医古籍病名存在着极为复杂的分布情况。中风病古籍挖掘工作进行中应基于如下两点进行。

第一,在梳理著者观点的同时,应注意所选择古籍的时序性,关注古籍成书时期“中风”实质,纵横对比,把握挖掘内容。不同时期“中风”内涵动态变化,随着理论认知的进步不断演进。先秦至两宋时期,“中风”实指范畴远大于中风病,存在过度取类比象的情况,两宋以后,中风病研究渐入正轨,“中风”一词渐为中风病之专称沿用至今。由于中医学历来尊古的传统,部分医家在转引前人著述时未能意识到“中风”涵义的迁移,而出现同书多义的情况,应注意研读判别。

第二,缘于中医以证识病的特点,中风病古籍内容的梳理,应以中风病五大主症及相关兼症为参考,秉持以病证症状表现为主要判断依据的原则。以中风病主症确定其核心范围,以中风病兼症确定其外延,能够提高古籍挖掘的精准程度。古籍所载发病情况的描述是较为明显的判别依据,但仍存在证据不足的情况,肢体不遂、头痛眩晕、口目斜等相关描述往往无法明确把握是否与中风病存在直接关联。如“偏枯”一词,原指半身肢体痿弱枯细之意,亦可见于痿证、痹证及附骨痈疽的后遗症状中,应注意甄别。

古籍工作成果如何精准对接临床,是目前亟待深入解决的科研问题,综合临床、文献专家意见,寻求各方共识,构建古籍挖掘名词术语规范标准,是古籍挖掘工作可以继续努力的方向。