Stanford A型主动脉夹层术后患者疾病感知及应对方式对社会参与的影响

2024-04-25刘冰陈瀚熙刘汶佶黄颖雯王燕黄婵由天辉

刘冰 陈瀚熙 刘汶佶 黄颖雯 王燕 黄婵 由天辉

1广东药科大学护理学院(广州 510310);2南方医科大学附属广东省人民医院(广东省医学科学院)护理部(广州 510080)

Stanford A 型主动脉夹层(stanford type A aortic dissection, STAAD)是一种极其凶险的心血管急症,其起病迅速、进展快、病死率高,发病48 h 内的病死率高达50%[1]。外科手术是其主要的治疗方式,但术后内漏、新发夹层、感染等中远期并发症风险高达58.3%[2]。STAAD 术后患者经历急性发病、剧烈疼痛、术后生活方式的改变和疾病不确定性的威胁,导致其生理及心理遭受严重创伤[3],严重影响岗位回归和社会参与[4]。“社会参与”即“生活情景的参与”,是康复的重要结局[5],也是心脏康复的终极目标[6]。社会参与障碍会加重患者的负性情绪、降低生存率及生活质量,给自身、家庭、社会经济带来巨大负担[7]。应对方式被认为是社会参与的重要预测变量[8],自我调节常识模型(The Common-Sense Model of Self-Regulation, CSM)指出疾病感知是决定患者应对方式的关键因素,伴随治疗及康复的全过程[9]。应对方式也是疾病感知的重要中介变量[9-10],正性的疾病感知可增强患者自我管理能力和依从性,改善患者健康结局[11]。目前尚未发现STAAD 术后患者社会参与水平及影响因素的相关报道,本研究拟以CSM 为理论框架,探索疾病感知及应对方式对STAAD 术后患者社会参与的影响,旨在为制订Stanford A 型主动脉夹层患者社会参与干预策略提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象采用便利抽样法,选取2022 年1 月至2023 年5 月期间于广东省人民医院心脏大血管外科出院的STAAD 术后患者214 例为研究对象。纳入标准:(1)经主动脉计算机断层扫描血管造影诊断为STAAD,并行外科开放手术治疗;(2)年龄≥ 18 岁;(3)心功能分级Ⅰ-Ⅲ级;(4)自愿参加本研究。排除标准:(1)有精神疾病史或严重认知障碍;(2)存在读写或听力障碍,无法配合问卷调查;(3)合并严重并发症或恶性肿瘤。本研究最终纳入的样本量为214 例,满足结构方程模型的样本量要求[12]。本研究已通过广东省人民医院伦理委员会审查(伦理批号:KY-Q-2022-332-02)。

1.2 研究方法本研究采用问卷调查法,问卷的主要内容如下。

1.2.1 一般资料调查表包括性别、年龄、婚姻状况、文化程度、术前职业状况、家庭人均月收入、医疗负担、住院时长、心功能、胸正中切口疼痛评分(VRS)等。

1.2.2 简易疾病感知问卷(Brief Illness Perception Questionnaire, BIPQ)该量表由BROADBENT等[13]编制,共9 个条目,包括认知(条目1、2、3、4、5)、情绪(条目6、8)、理解能力(条目7)和关于病因的问题(条目9)。前8 个条目赋0~10 分(其中条目3、4、7 为反向计分),第9 条目不计入总分,总分0 ~ 80 分,得分越高表示个体负性感知越多,感受疾病症状越严重。量表的Cronbach's α系数为0.77。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.93。

1.2.3 医学应对量表(Medical Coping Modes Questionnaire, MCMQ)该量表由FEIFEL 等[14]编制,共20 个条目,包括3 个分量表,分别为“面对应对”(8 个条目)、“回避应对”(7 个条目)和“屈服应对”(5 个条目)。采用Likert 5 级计分法,得分高的维度即为其倾向的应对方式。各分量表Cronbach's α 系数分别为0.69、0.60、0.76。本研究中该量表各分量表的Cronbach's α 系数为0.73、0.79、0.87。

1.2.4 自主参与问卷(Impact on Participation and Autonomy Questionnaire, IPA)该量表由CARDOL等[15]编制,共4 个维度25 个条目,包括室内自主参与、家庭角色自主参与、室外自主参与、社会生活自主参与等。采用Likert 5 级计分法,每个条目分别有5 个选项“完全符合”至“完全不符合”,分别计0 ~ 4 分,评分越低,表明自我感知的社会参与越好。量表的Cronbach's α 系数为0.77。本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.93。

1.3 质量控制本研究通过现场调查及电话随访两种方式对选取的研究对象进行问卷调查,所有患者均已知情,并自愿参加。由经过统一培训的本院护理研究生采用统一指导语对患者进行资料收集。无法自行填写或理解问卷的患者,资料收集者在不加任何暗示的条件下逐条阅读问卷的每个条目,并询问以及记录患者所选答案。所有问卷当场回收并检查,如有遗漏项,当场补齐。最终本研究共调查了230 例患者,剔除无效问卷16 份(多于3 个缺失值),最终有效问卷214 份,有效回收率为93.04%。问卷回收后,所有数据由双人录入,保证录入数据的准确性。

1.4 统计学方法采用SPSS 26.0、Amos 26.0 软件进行数据统计分析。计数资料以例数 、构成比描述,计量资料以均数±标准差描述;不同特征社会参与得分情况采用t检验及单因素方差分析;使用Pearson 相关性检验分析疾病感知、应对方式与社会参与的相关性;构建结构方程模型验证应对方式在疾病感知与社会参与间的中介作用,通过χ2自由度比(χ2/df)、拟合优度指数(GFI)、标准化拟合指数(NFI)、比较拟合指数(CFI)、增值拟合指数(IFI)以及近似误差均方根(RMSEA)评价模型拟合优度;采用 Bootstrap 方法抽取5 000 次,设定95%置信区间(95%CI)对中介效应进行估计和检验,95%CI不包含0 时,中介效应显著。

2 结果

2.1 STAAD 术后患者疾病感知、应对方式、社会参与得分214 例STAAD 术后患者社会参与总分为(51.74 ± 16.50)分,条目均分(2.07 ± 0.66)分,其中室内自主参与维度得分为(14.01 ± 5.83)分,家庭角色自主参与维度得分为(13.98 ± 6.10)分,室外自主参与维度得分为(12.14 ± 4.78)分,社会生活自主参与维度得分为(11.62 ± 5.70)分;疾病感知总分为(49.74 ± 12.61)分;面对应对总分为(22.87 ± 5.18)分;回避应对总分为(14.96 ± 3.05)分;屈服应对总分为(10.80 ± 3.93)分。见表1。

表1 STAAD 术后患者疾病感知、应对方式、社会参与得分Tab.1 The score of illness perception, coping style and social participation of Stanford type A aortic dissection postoperative patients ±s,分

表1 STAAD 术后患者疾病感知、应对方式、社会参与得分Tab.1 The score of illness perception, coping style and social participation of Stanford type A aortic dissection postoperative patients ±s,分

项目社会参与室内自主参与家庭角色自主参与室外自主参与社会生活自主参与疾病感知认知情绪理解应对方式面对回避屈服总分51.74 ± 16.50 14.01 ± 5.83 13.98 ± 6.10 12.14 ± 4.78 11.62 ± 5.70 49.74 ± 12.61 31.45 ± 7.93 12.29 ± 3.55 6.00 ± 1.91条目均分2.07 ± 0.66 2.00 ± 0.83 2.00 ± 0.87 2.43 ± 0.96 1.94 ± 0.95 6.22 ± 1.58 6.29 ± 1.59 6.14 ± 1.78 6.00 ± 1.91 22.87 ± 5.18 14.96 ± 3.05 10.80 ± 3.93 2.86 ± 0.65 2.14 ± 0.44 2.16 ± 0.79

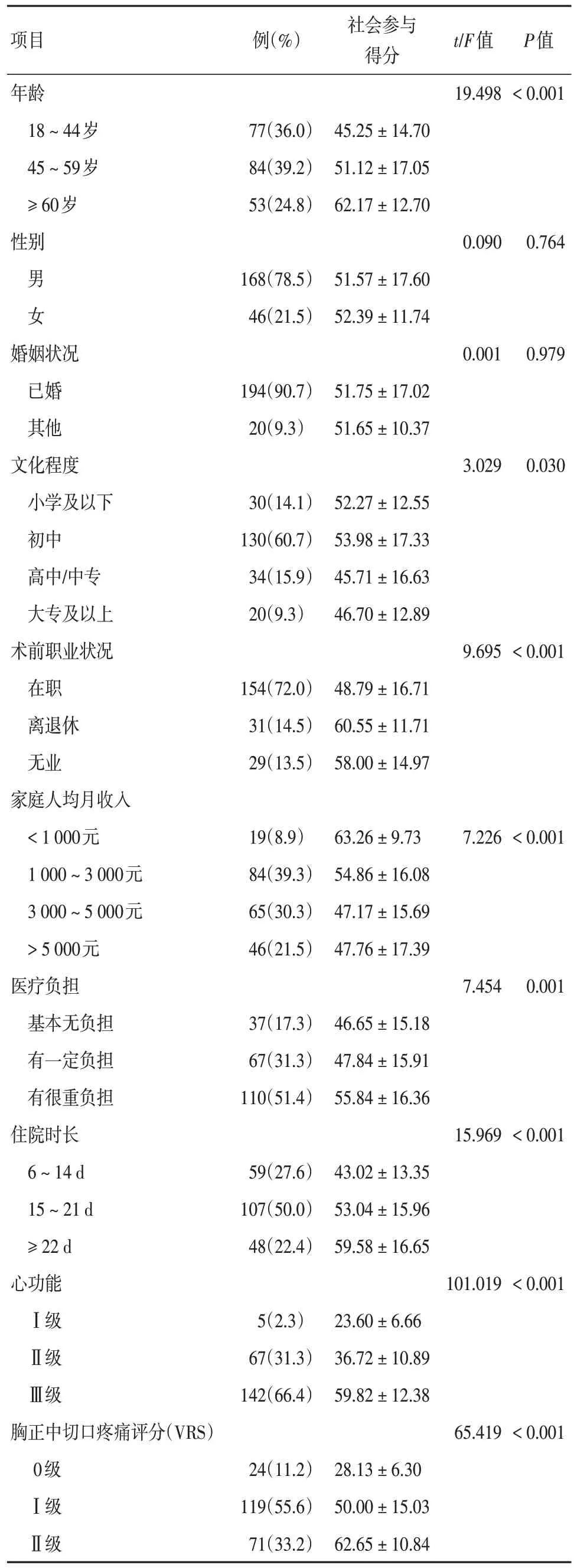

2.2 STAAD 术后患者的一般资料及单因素分析214 例STAAD 术后患者中,男性居多[168 例(78.5%)];以中青年为主,年龄20 ~ 75 岁,平均(51.58 ± 12.18)岁,18 ~ 59 岁160 例(74.8%);大多数患者都处于已婚状态,有配偶194 例(90.7%);文化程度偏低,小学30 例(14.1%),初中130 例(60.7%),高中及中专34 例(15.9%),大专及以上20 例(9.3%);住院时长6 ~ 55 d,平均(18.31 ±7.62)d。结果显示,不同年龄、文化程度、职业状况、家庭人均月收入、医疗负担、住院时长、心功能、疼痛对STAAD 术后患者的社会参与得分比较差异有统计学意义(P< 0.05),见表2。

表2 不同一般资料STAAD 术后患者社会参与得分的比较Tab.2 Comparison of scores of social participation scale among Stanford type A aortic dissection postoperative patients with different general information ±s

表2 不同一般资料STAAD 术后患者社会参与得分的比较Tab.2 Comparison of scores of social participation scale among Stanford type A aortic dissection postoperative patients with different general information ±s

项目例(%)社会参与得分t/F值P值年龄19.498< 0.001 18 ~ 44岁45 ~ 59岁≥ 60岁性别男女婚姻状况已婚其他文化程度小学及以下初中高中/中专大专及以上术前职业状况在职离退休无业家庭人均月收入< 1 000元1 000 ~ 3 000元3 000 ~ 5 000元> 5 000元医疗负担基本无负担有一定负担有很重负担住院时长6 ~ 14 d 15 ~ 21 d≥ 22 d心功能Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级胸正中切口疼痛评分(VRS)77(36.0)84(39.2)53(24.8)45.25 ± 14.70 51.12 ± 17.05 62.17 ± 12.70 0.090 0.764 168(78.5)46(21.5)51.57 ± 17.60 52.39 ± 11.74 0.001 0.979 194(90.7)20(9.3)51.75 ± 17.02 51.65 ± 10.37 3.029 0.030 30(14.1)130(60.7)34(15.9)20(9.3)52.27 ± 12.55 53.98 ± 17.33 45.71 ± 16.63 46.70 ± 12.89 9.695< 0.001 154(72.0)31(14.5)29(13.5)48.79 ± 16.71 60.55 ± 11.71 58.00 ± 14.97 19(8.9)84(39.3)65(30.3)46(21.5)63.26 ± 9.73 54.86 ± 16.08 47.17 ± 15.69 47.76 ± 17.39 7.226< 0.001 7.454 0.001 37(17.3)67(31.3)110(51.4)46.65 ± 15.18 47.84 ± 15.91 55.84 ± 16.36 15.969< 0.001 59(27.6)107(50.0)48(22.4)43.02 ± 13.35 53.04 ± 15.96 59.58 ± 16.65 101.019< 0.001 5(2.3)67(31.3)142(66.4)23.60 ± 6.66 36.72 ± 10.89 59.82 ± 12.38 65.419< 0.001 0级Ⅰ级Ⅱ级24(11.2)119(55.6)71(33.2)28.13 ± 6.30 50.00 ± 15.03 62.65 ± 10.84

2.3 STAAD 术后患者疾病感知、应对方式与社会参与的相关性本研究STAAD 术后患者疾病感知与社会参与呈显著正相关(P< 0.01);面对应对与疾病感知和社会参与之间呈显著负相关(P<0.01),屈服应对与疾病感知和社会参与之间呈显著正相关(P< 0.01)。见表3。

表3 STAAD 术后患者疾病感知、应对方式与社会参与的相关性Tab.3 Correlation analysis of illness perception,coping style and social participation of Stanford type A aortic dissection postoperative patients

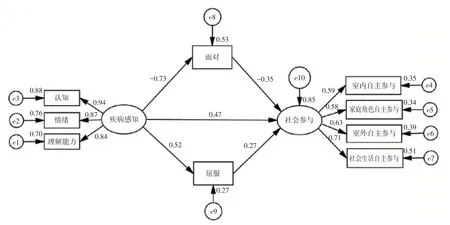

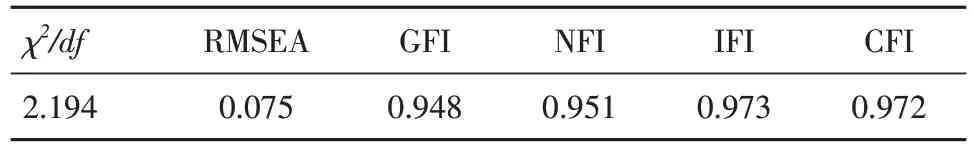

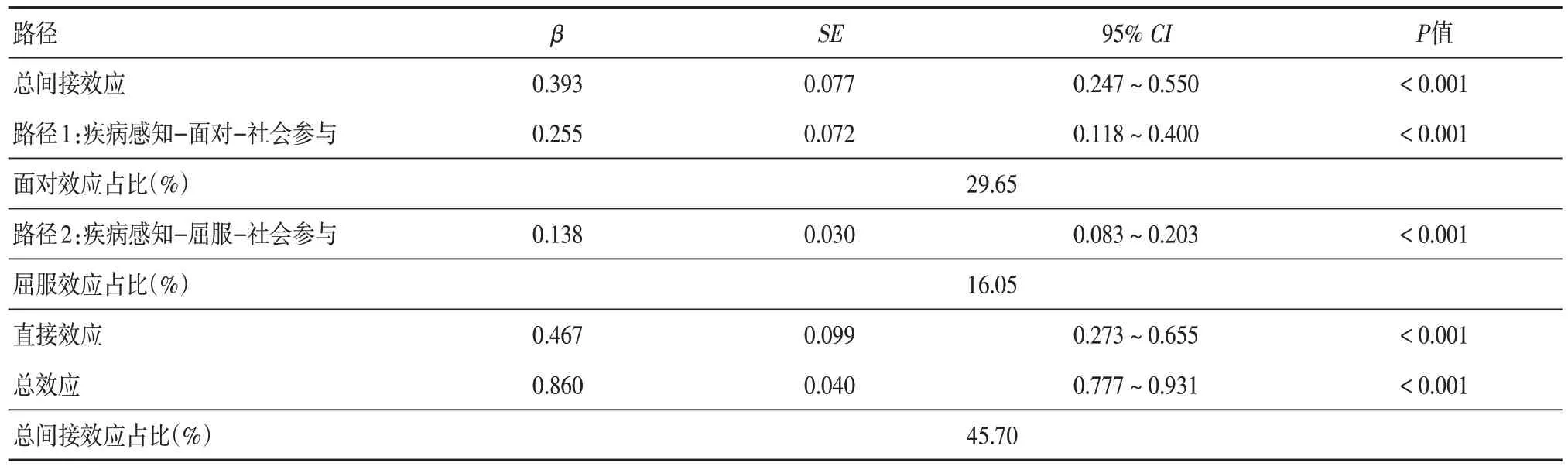

2.4 STAAD 术后患者应对方式在疾病感知和社会参与间的中介效应模型根据CSM,本研究将STAAD 术后患者的疾病感知作为外因潜变量,面对应对与屈服应对分别作为中介变量,社会参与作为内因显变量构建中介效应模型,见图1。Bootstrap 中介效应分析的模型适配结果显示,χ2/df=2.194,RMSEA = 0.075,GFI = 0.948,NFI = 0.951,IFI = 0.973,CFI = 0.972,模型拟合良好,中介模型有意义,见表4。模型显示,疾病感知直接作用于面对应对、屈服应对及社会参与;面对应对、屈服应对直接作用于社会参与,并且面对应对与屈服应对在疾病感知与社会参与之间起平行中介作用(P< 0.05),即路径1 与路径2。Bootstrap 法验证显示,总间接效应占总效应的45.70%,其中路径1:面对应对在疾病感知对社会参与的影响中占总效应的29.65%,其中路径2:屈服应对在疾病感知对社会参与的影响中占总效应的16.05%。见表5。

图1 STAAD 术后患者应对方式在疾病感知和社会参与间的平行中介效应模型Fig.1 A parallel mediating effect model of coping style on the relationship between illness perception and social participation of Stanford type A aortic dissection postoperative patients

表4 中介模型拟合指数Tab.4 Fitting index of mediating model

表5 STAAD 术后患者面对应对、屈服应对在疾病感知和社会参与的中介效应Tab.5 The mediating effects of confrontation and acceptance-resignation on illness perception and social participation of Stanford type A aortic dissection postoperative patients

3 讨论

3.1 STAAD 术后患者的社会参与的现状及影响因素世界卫生组织在《功能、残疾和健康分类》(ICF)中指出“社会参与”是个人主动地参与并积极融入到家庭和社会环境的过程及主观体验,受个人与环境因素的交互作用影响[5]。本研究测得STAAD 术后患者的社会参与总分为(51.74 ±16.50)分,处于中等偏下水平。我国主动脉夹层患者以中青年为主,且日趋年轻化[2]。中青年是家庭和社会的中坚力量,患者术后早期社会参与对个人身心恢复及其角色功能影响至关重要,社会参与水平亟待提高。本研究结果显示,18 ~ 44 岁年龄段,高中及以上、术前在职、家庭人均月收入≥ 3 000 元、无医疗负担、住院6 ~ 14 d、心功能1 级、VRS 疼痛评分0 级的STAAD 术后患者社会参与水平更高(P< 0.05)。这可能是因为18 ~ 44 岁年龄段的患者多为在职,普遍为家庭的主要劳动力,同时承担照顾子女与老人的重任[8],故其重返社会的意愿更加强烈;医疗负担小、家庭收入高的患者能得到更多的经济支持[16],参与术后持续心脏康复治疗,增加了患者康复的信心,促进社会参与;心功能减退、疼痛是心外科开胸术后患者的主要不适症状,进一步增加了患者的痛苦体验[17],使患者短时间内无法适应疾病,表现出较低的积极性和社会参与水平[18]。本研究中,STAAD 术后患者普遍存在社会参与障碍,且以在职中青年为主,文化程度偏低,住院时长偏长,感知较重疾病症状及医疗负担。医护人员应重点关注此类患者,指导患者准确识别并发症的症状,加强随访管理等,增强患者自我管理能力,减少不良反应的发生,提高社会参与水平。

3.2 STAAD 术后患者疾病感知、应对方式与社会参与的相关性本研究STAAD 术后患者疾病感知对社会参与的直接效应为0.467(P< 0.001),与社会参与呈显著正相关。正性的疾病感知可改善患者的心理状态,纠正不良行为习惯和认知上的偏差,增强患者的自我管理能力和依从性,改善患者的健康结局[11]。疾病感知包括认知表征和情感表征,是决定患者健康行为的关键因素,疾病感知得分越高,表明负性感知越强,患者更易产生不良情绪反应,减弱患者的积极性[9]。王盼盼[19]对中青年心肌梗死患者的研究结果显示,负性疾病感知越高,患者心理社会适应能力越差,更易出现社会参与障碍,从而影响患者的生活质量和主观幸福感。这也与KESSING[20]的认知适应理论相一致,即患者在经历应激事件时,不断从个体主观认知上努力适应,最终从疾病中获益,改善身心健康。因此,医护人员可以从认知与情感角度入手,关注患者自身对疾病的理解与认识,减弱负性情绪,促进患者建立正性的疾病感知,提升社会参与水平。

此外,本研究STAAD 术后患者面对应对总分(22.87 ± 5.18)、回避应对总分(14.96 ± 3.05)、屈服应对总分(10.80 ± 3.93),表明STAAD 术后患者更倾向于采取面对应对方式,其中面对应对与社会参与呈显著负相关,屈服应对与社会参与呈显著正相关,与王迪[21]调查的STAAD 患者的结果一致。这可能与主动脉夹层治疗技术的不断进步发展[22],使患者存活率得到极大的提高,且生活质量已得到明显的改善[23]的原因相关,也因此增加个人应对疾病的信心及控制力,使其采取更加积极的应对方式。应对方式可理解为个体对各种应激事件相对稳定的认知活动和应对行为。研究[9]证实,采取积极的应对方式的患者的康复治疗信心更强,进而增加克服疾病的动力,改善治疗行为。尤其是开胸术后恢复期长的患者,其应对方式可以预测适应性行为结果和预后结局[24]。既往的研究[25]也证实,积极的应对方式促使患者主动适应改变,增强心理韧性,促进自我管理以改善预后。因此,医护人员应及时评估识别患者的心理状况及适应性行为,引导患者表达内心想法并指导科学的应对技巧,强化自我管理,促进社会参与。

3.3 应对方式在STAAD 术后患者疾病感知与社会参与的中介效应分析本研究结构方程结果显示,应对方式不仅可以直接影响社会参与水平,并在疾病感知与社会参与之间起45.70%的中介作用,其中面对应对占总效应的29.65%,屈服应对占总效应16.05%,面对应对起更强的中介作用,与既往的研究[25-26]结果相似。该结果提示,应对方式在疾病感知与社会参与之间扮演重要角色,正性感知越强的STAAD 术后患者,可能更倾向采取面对的积极应对方式,社会参与水平越高;反之,负性感知越强的STAAD 术后患者,可能多采取屈服的消极应对方式,社会参与水平越差。本研究结果与自我调节理论相一致,即患者对于疾病、治疗的认知及情感反应影响疾病的应对方式和适应性行为,最终影响疾病预后[27]。同时压力应对理论[28]也提出应对是个体根据特定的内部和外部环境的要求,不断改变自身以努力适应特定环境的过程,积极的应对方式是获得良好健康结局的前提[10]。STAAD 术后患者多为中青年,面对疾病威胁及生活质量的改变,其有更强的重返社会的意愿,主观能动性更强,更能积极配合术后的康复治疗。因此,建议今后在关注STAAD 术后患者的社会参与的过程中,充分了解其保护性因素,根据患者自身情况制定针对性的干预措施,加强患者健康教育,树立正性的疾病感知,引导患者以积极的方式应对疾病,提升自我效能与自我管理能力[29],提高社会参与水平,早日回归社会。

本研究发现STAAD 术后患者的社会参与处于中等偏下水平,STAAD 术后患者的应对方式是疾病感知与社会参与的中介变量,医护人员可以通过提高患者的正性疾病感知,引导患者积极应对疾病,进而提高社会参与水平。本研究结果证明了应对方式在疾病感知与社会参与间起部分中介作用,说明除了应对方式之外,在疾病感知与社会参与之间可能还存在其他发挥中介作用的变量,疾病感知对社会参与的作用机制仍需进一步探索。另外,本研究为横断面研究,尚无法验证变量间因果关系,未来将通过纵向研究,采用交叉滞后的方法进一步探讨STAAD 术后患者疾病感知和应对方式对社会参与的影响效应。

【Author contributions】LIU Bing formulated the study plan,distributed questionnaires, and wrote the article. CHEN Hanxi revised the article. LIU Wenji distributed questionnaires and conducted data analysis. HUANG Yingwen sorted out the research data. WANG Yan and HUANG Chan distributed questionnaires. YOU Tianhui designed the study and revised the article. All authors read and approved the final manuscript as submitted.

【Conflict of interest】The authors declare no conflict of interest.