中华民族共同体背景下的清代西南彝族地区的文化教育

2024-04-24许巧云

许巧云

[提要] 清代彝事汉文朱批档案是清代统治者在处理彝族和彝族地区事务过程中形成的官文书,是没有经过润饰的原始资料,对研究清代西南民族地区治理的方方面面,有着重要的参考价值。本文以“清代彝事汉文朱批档案”为研究对象,对其中涉及汉语、汉文、民族教化、汉彝交融的材料进行了整理,结合当时的历史背景,从儒家文化的渗透、学校教育的开展、考试制度的施行、汉语汉字的使用推广四个方面进行了分析,旨在探讨清代历朝帝王采用的民族教化政策,同时也深化认识了清代通用语言文字规范统一的客观可能性,为铸牢中华文化一体意识提供重要的第一手资料。

西南彝族居住地区多为高山、深谷,地形和气候复杂,有自己的语言文字和相对独立完备的管理模式。清代对西南彝族地区的治理,从武力镇压到逐渐采用教化的手段,使当地人民接受认同儒家文化,学汉语,写汉字,移风易俗,感化百姓。这些措施的施行,有利于清政府统一管理的同时,也客观促进了国家民族的统一,为传播中华民族优秀的文化奠定了坚实的历史基础,对研究包括彝族在内的西南民族融入中华民族共同体具有非常重要的历史意义。

“清代彝事汉文朱批档案”是清代西南地区高级官员向皇帝奏事进言的重要官方文书,是清代彝族历史研究的重要参考文献,我们选取黄建明、曲木铁西整理的影印本《清代皇帝御批彝事珍档》[1](简称《彝事珍档》)作为原料(Primary Sources),同时也检索中国第一历史档案馆所编清代其他奏折汇编材料①,主要从前者切入,探析清代在彝族地区是如何实施教化政策的。

一、渗透儒家文化是施行文教政策的根本

清朝为了巩固、强化外族建立的社会秩序,大兴教化政治,历代帝王都很重视并认可儒家文化,将儒家思想作为根本渗透在社会治理中。首先,顺治皇帝肯定明太祖朱元璋的“圣谕六言”(也叫“圣谕六条”)即“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。”顺治九年,在八旗和各省照颁实施,康熙帝继续加以深化,在康熙九年颁布了“圣谕十六条”,是忠君、爱国、崇官、孝悌等儒家伦理观之大成。雍正即位后,对“圣谕十六条”旁征博引,逐条进行推衍、阐释,汇集而成《圣谕广训》,雍正二年颁布施行。[2](P.21)

我们检索涉及《圣谕》的奏折,最为典型的两份分别是乾隆七年十一月二十二日云南布政使阿兰泰奏折和乾隆八年九月二十一日云南总督张允随奏折,在第一份奏折中,阿兰泰上奏内容如下:

查各府州县,每月朔望无不勤宣《圣谕》,化诲愚民。但夷寨远隔,宣讲难周,若即令夷馆蒙师就近代宣《圣谕》,更为一举两得。请专责该管印官,于邻近诸生内慎选品行端正、明白老成之人,延作夷馆蒙师,优礼送入教训夷人子弟,并各颁《圣谕广训》一本,令其不时宣讲,用土语详悉讲解,务使了然于心。或遇有生事结仇、被人唆讼斗殴争夺之处,亦要将和睦乡邻之条尽心解劝,俾各夷人时闻善言,久久渐知礼义,而夷俗庶可少变。并令其教训夷童熟读《圣谕广训》,详悉讲明,而地方官不时访察,该生于三年之内果能化导维勤,夷童稍知文理,可以赴试入泮,该印官即将馆师姓名详报学臣,遇岁科两试,从优前拔;如能使本寨及邻近夷民多知礼义,安分守法,并无争讼,地方安靖,该印官查实申详,题请给以顶带,优示鼓励。[1](P.315-317)

乾隆帝给该奏折朱批为:“交与张允随酌量行之”,因此,张允随后来的奏折除引用了阿兰泰部分内容后,并作了回应,内容如下:

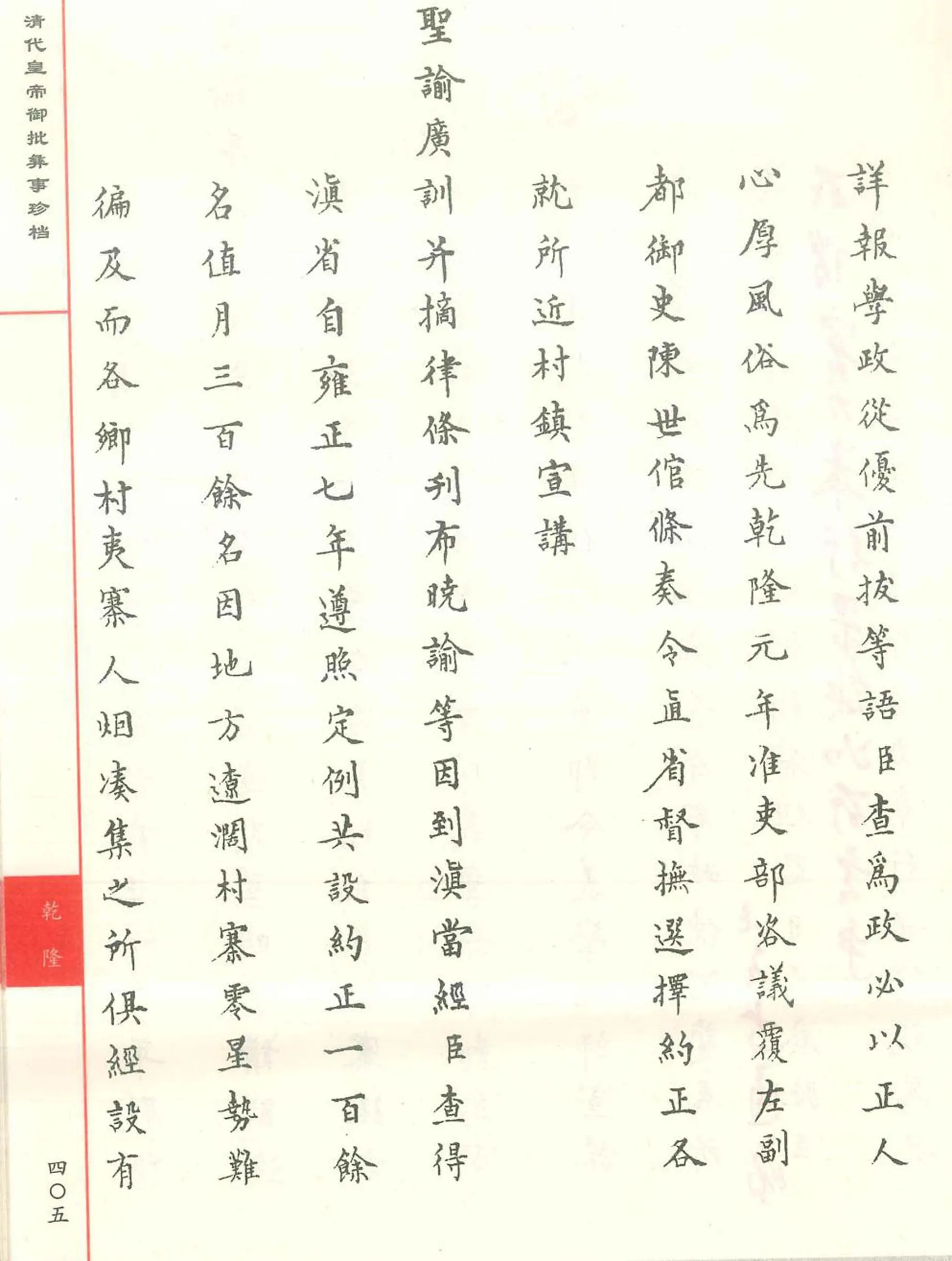

臣查为政必以正人心、厚风俗为先。乾隆元年准吏部咨,议覆左副都御史陈世倌条奏,令直省督抚选择约正,各就所近村镇宣讲《圣谕广训》,并摘律条刊布晓谕等因到滇。当经臣查得滇省自雍正七年遵照定例共设约正一百余名,值月三百余名。因地方辽阔,村寨零星,势难遍及,而各乡村夷寨人烟凑集之所,俱经设有义学,通省计六百余所。先于雍正十二年刷印《圣谕广训》三千本分发各馆师,每逢朔望,明白讲解。迨准部文,即通饬各属,每逢月朔,凡各村寨地方原设有约正、值月者,令会同义学馆师勤为宣讲,其未设约正、值月之处,即令义学馆师宣讲,年终汇报,以凭劝惩在案。今布政使阿兰泰所奏,均与滇省现行之例相符,但恐日久废弛,臣又经通饬各该地方官实力奉行(附图1)。[1](P.405)

图1 乾隆朝张允随奏折1-405

从上奏内容可以看出,与内地相似,在彝族地区《圣谕十六条》《圣谕广训》的宣讲按时间、成规模、有秩序展开,正如阿兰泰所言,希望当地民众通过学习,达到“多知礼法,安分守法”的目的,从而更好地治理社会。

此外,嘉庆十六年八月二十九日成都将军丰绅、四川总督常明奏折也有所涉及:

或值地方官宣讲《圣谕》,该夷众随众听讲,亦能鼓舞欢欣,自悔从前愚惑,深以服食礼体尚仍夷俗,不得同列齐民为耻。[1](P.818)

嘉庆年间,一些地方还对宣讲《圣谕十六条》《圣谕广训》有效的约正、值月,给以奖励。在少数民族地区,清政府更加注重少数民族儿童的儒家道德教化,这既是思想一统的需要,也是少数民族儒化的需要。[3](P.33)

二、推广学校教育是施行文教政策的重要途径

学校教育与儒家传统文化教育相辅相成,康熙“圣谕十六条”的其中一条为“隆学校以端士习”,这是继皇太极开始就非常重视学校教育的延续。端士人习气,即提倡良好的社会风气,尊崇模范的礼仪道德。清统治者希望通过学校的培养和引导,端正士人习气。

从奏折材料看,清代在民族地区采用创办义学的方式实施学校教育,从而达到文教的目的。康熙、雍正年间,在西南地区多次下达诏令开设义学,并任命封疆大吏切实施行。[4]其中,陈宏谋(按:“宏”一作“弘”)作为义学教育的重要倡导者和实践者,在奏折文献中也有涉及,如乾隆七年十一月二十二日云南布政使阿兰泰奏折专门提到:

再查欲化顽梗,必藉诗书,前任布政使陈弘谋通省广设义学,措处馆谷,延师教训,而夷馆各处俱设,正可于教训夷人子弟之中,寓化民成俗之法。[1](P.315)

陈宏谋在其该管地区广泛建立义学,推行教化,希望通过文教的方式改善民风,一方面化解“改土归流”造成的民族隔阂,同时也促进了文化认同观念的构建。总之,彝族地区在推行学校教育的过程中,虽然自然环境、改土归流、交通环境等存在差异,但是儒学教育整体还是很有成效的。[5]

三、统一考试是施行文教政策的有效手段

儒学思想的集成《圣谕》通过学校教育,专人讲授,然后把儒家倡导的伦常观念定为考试内容,在各地得以推行。西南彝族地区的文教,也通过科举考试的方式开展、促进,如雍正十一年十一月十二日云南布政使陈宏谋在一份奏折中,先提出自己的观点:

臣因思近朱斯赤,近缁斯黑,风俗之转移,在乎熏陶渐染,而非州县一时之政令所能刑驱而势禁也,则欲化夷风,莫如使夷方多汉人;欲使汉人居夷地,莫如先定入籍考试之例。

然后提到了广西巡抚金鉷的两次奏疏:

臣查雍正八年六月内,广西巡抚臣金鉷题为“请酌苗疆入籍”一疏内称:“广西地方,太平、庆远、泗城、镇安四府,山深地僻,习俗草野,读书识字者少,应试乏人,多致缺额,请准外省及本省读书之人入籍应试,与本籍者各半取进入学。中举之后,照奉天例,毋许搬回原籍。其嫡亲子男弟侄同入册籍者,俱准一体考试,其册籍无名之亲族仍居别省者,不得藉名混考”等语,部议未准。

又经再疏题请,奉准部覆:“泗城、镇安二府及太平府属之宁明州、庆远府属之荔浦县,俱准异省及本省异府之人入籍考试,嗣后有以土改流之州县,亦应照此例入籍考试,于十科之后停止”等因。遵行在案。

针对该问题,陈宏谋接着提出了自己的方案:

臣愚以为,入籍考试之法,不但有益于人材,而且有益于风俗;不但宜行于广西,而且宜行于云贵等省夷多汉少之州县。臣尝见学政衙门岁科之试,凡人材众多之州县佳卷亦多见遗,人材寥落之夷乡劣卷亦尝见录,是移他省之遗珠即可作夷乡之上卷。若拘于宁缺毋滥之例,势必夷方年年缺额,有负圣朝鼓舞文教之至意。若于附近州县拨补,则入学之后,仍不在籍,于彼地方之文教风俗均无裨益。

查冒籍定例,原以禁异省游棍,不许滥窃名器也。今若准其入籍考试,取进之后,不许复回原籍,则目下入籍之士,将来永为彼地方之缙绅,宽入籍之途于已往,正所以清冒籍之源于将来也。臣请将云贵广西等边省夷方,均照广西抚臣金鉷题请,不拘异省本省,读书之人有愿移家入籍夷乡者,即准与本地之人一体应试,分别本籍入籍,各半取进,取进之后,酌其远近,予限移家。其有逾限不移及已移复返者,褫革之外,仍行议处,即系嫡亲子弟入学之后,亦不许复回本籍,则功名之望既有以动其必来之心,复有以绝其思归之念。②[6](25册P.404)

这份奏折共计1353字,是我们在整理彝事奏折中为数不多的长奏折,陈宏谋提出自己的观点,然后把其他的奏疏详细陈列,并给出了解决办法,是清代关于科举考试相关问题解决方案的实例。

其后,云南巡抚图尔炳阿在乾隆十四年六月二十五日奏折也提到:

臣查滇省地方夷猓错处,种类众多,从前之改土归流,各府属久设学宫教职,夷民靡不革心向化,服教奉法,不特无豕突狼奔之事,且有诵读书文,考试入学,已与内地编民无异。又内附授职之各土司,其子弟内亦有读书自好,归管辖各州县考试入学,由来已久。各该土司虽俱倾心效顺,然臣恐汉奸潜入滋事,不时饬令道府严查防缉,以靖边地。[1](P.513-515)

这些检索自朱批档案的文字,也印证了王启涛教授在《中国历史上的通用语言文字推广经验及其对铸牢中华民族共同体意识的重要意义》中提出的“科举考试,既是对优秀传统文化的学习和继承,也是对通用语言文字的普及与推广。”[7]

四、推广汉语、汉文是施行文教政策的体现

作为清朝的建立者,满族统治者一开始将满语作为官方语言,并在满洲地区推广使用。然而,随着时间的推移,清政府逐渐开始接受汉语,采取政策来促进满汉文化的融合,其中语言政策起到了关键作用。清代在西南彝族地区对通用语言文字的使用和推广主要体现在清帝发挥同文的教化意义,规范语言、整齐文教,尊儒重道,实现治道合一。

雍正非常重视彝族地区语言的作用,在奏折中也会明确关注当地民众的语言使用情况。如雍正四年十二月三十日陕西总督岳钟琪上奏提及乌蒙地区,雍正有一则夹批为:“不知乌蒙人语言、衣服与内地人如何,朕向来未闻人言及。”(附图2)[1](P.95)

图2 雍正朝雍正夹批1-95

基于雍正对乌蒙地区语言的关切,雍正五年二月二十二日岳钟琪官员在奏折中做了专门汇报,内容如下:

仰思圣主睿怀远注,无微不周,臣遵即备细确查,乌蒙民人语言啁哳,与建昌苗人、滇黔猓种相类,惟其土目头人并附近三省内地居住之土民俱能言汉语。至于乌蒙男女服饰,与内地迥异悬殊。其镇雄土民语言、衣服,亦与乌蒙无二。今蒙谕旨垂问,理合缮折绘图,恭呈御览。再查乌蒙、镇雄二处已纳印献土,凡其土民莫不向化归诚。[6](P.153)

又如雍正十一年十一月十二日云南布政使陈宏谋奏请定夷乡入籍之例以利边地文教俗折:

各夷之中又有生夷、熟夷二种,大抵熟夷附近城郭,与汉流杂处,不惟语言、衣服渐染华风,且有读书应试入泮中举者;生夷所居僻远,不与汉人习近,不晓官语,不识条告,一任夷目指使播弄,是以动多恃顽梗化。

散汉民之秀者于夷人之中,诗书礼法以破其愚顽,语言文字以化其犷野,耳濡目染,潜移默夺,不出十年,生夷渐化为熟夷,熟夷渐化为汉户,蛮烟瘴雨之乡,渐成声明文物之俗矣。[6](25册P.404-405)

又,嘉庆十六年八月二十九日成都将军丰绅等奏报峨边厅彝民情愿改土归流请准归顺折:

该夷众自归服以来,业经数载,颇通汉语,畏法奉公。又因与百姓一体纳粮,得以常到内地,亲见该处民人男耕妇织,乐业安居,心生羡慕。[1](P.817-818)

清统治者明确重视语言文教,直接影响到地方官员采用切实有效的措施——让优秀汉民融入彝民,用诗书礼法不断熏陶,用汉语汉字加以规范,才得以有效实施。正如王启涛教授所提出,在中国历史发展进程中,我国各民族语言文字是各地区、各民族人民长期交往交流交融的结果,各民族语言文字的相互影响、相互借鉴是通用语言文字形成的重要条件。其中,汉语言文字成为历代中央政权的主要交流语言和文字,这是我国各族人民共同的历史选择。[7]

总之,清统治者通过有策略地对彝族地区进行管理,用儒家礼法作引领,汉语言文字作辅佐,移风易俗,从而使当地民众知礼守法,摆脱蒙昧。这使得“中华文化内聚力不断增强,使中华民族逐渐成为文化共同体。”[8]

注释:

①其他文献还有中国第一历史档案馆《康熙朝汉文硃批奏折汇编》(北京:档案出版社,1984~1985.)《雍正朝汉文朱批奏折汇编》(南京:江苏古籍出版社,1989~1991.)《乾隆上谕档》(北京:中国档案出版社,1998.)《嘉庆道光两朝上谕档》(桂林:广西师范大学出版社,2000.)《咸丰同治两朝上谕档》(桂林:广西师范大学出版社,1998.)《光绪朝硃批奏折》(北京:中华书局,1995~1996.)《光绪宣统两朝上谕档》(桂林:广西师范大学出版社,1996.)

②该条奏折《彝事珍档》未收,本人即出标点整理本《清代彝事汉文朱批档案文献汇编整理》作为补编部分收录。