“南方小土豆”事件舆情分析:启示、风险及应对策略

2024-04-23尹铂淳

尹铂淳

近期,哈尔滨旅游热潮席卷全国,迅速成为2024年舆论“顶流”,哈尔滨也随之成为“网红城市”。作为此次旅游热潮的主要客源,“南方小土豆”频频登上热搜。“南方小土豆”火爆出圈的启示有哪些、舆情风险有哪些、应对策略有哪些,是我们重点关注的问题。

“南方小土豆”事件的舆情分析

新浪舆情通是一款由新浪微博旗下公司自主研发的专业舆情平台。笔者监测的时间范围为2023年11月1日至2024年1月7日。关于“南方小土豆”事件,在这段时间内共监测到信息1337283条,其中源自传统媒体的信息42603条,源自新媒体的信息1294680条;负面舆情138735条,正面舆情1195539条。该事件转发量2899737,评论量2703960,点赞量13580317,阅读数302225793。事件相关数据全网声量最高峰出现在2024年1月4日。

图1.“南方小土豆”事件的信息总量走势

舆情数据显示,信息传播速度为19665.93条/天,在2024年1月4日达到高峰,共产生信息194025条,媒体和网民对此事给予了高度的关注,一度将事态发展推向高点。

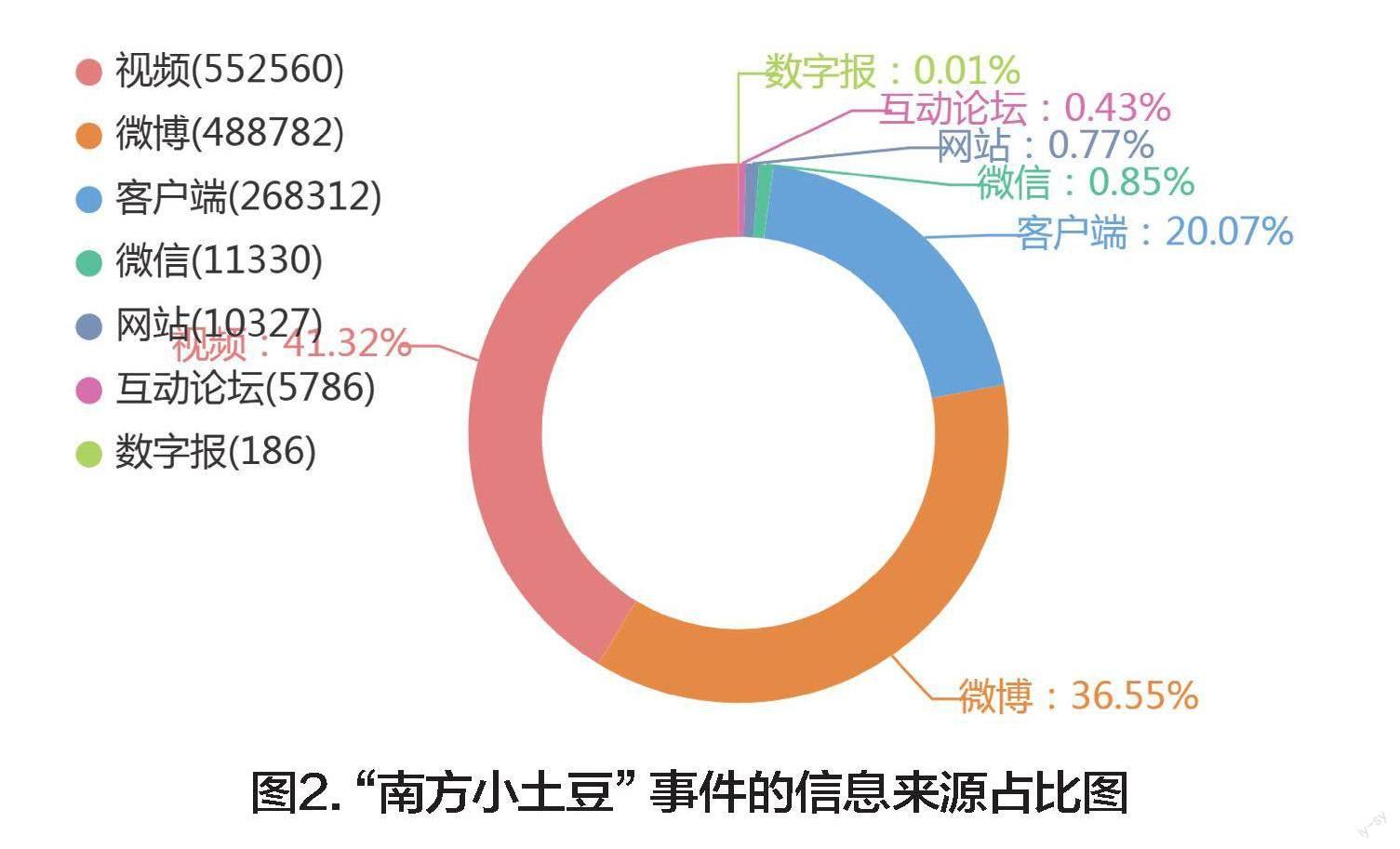

图2.“南方小土豆”事件的信息来源占比图

从信息分布情况看,视频是主要传播媒介,共552560条(占比41.32%),其次是微博488782条(占比36.55%)、客户端268312条(占比20.06%)、微信11330条(占比0.85%)、网站10327条(占比0.77%)、互动论坛5786条(占比0.43%)、数字报186条(占比0.01%)。

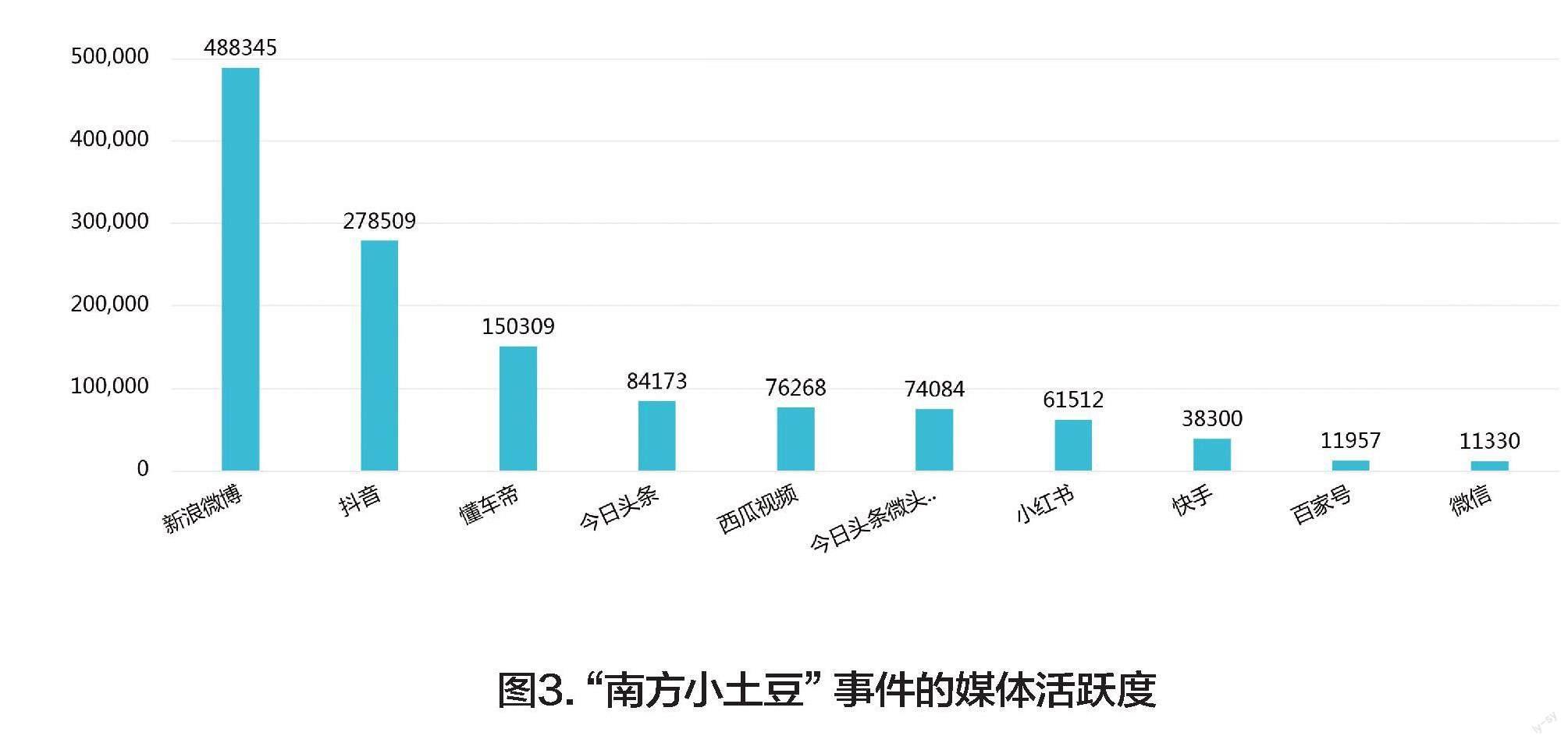

图3.“南方小土豆”事件的媒体活跃度

舆情数据显示,该时间段内新浪微博共产生信息488345条,占比为38.31%,抖音共产生信息278509条,占比为21.85%,懂车帝共产生信息150309条,占比为11.79%,今日头条共产生信息84173条,占比为6.60%。由此可见,该时间段内信息发布数最高的媒体为新浪微博,其次为抖音。

图4.“南方小土豆”事件的信息来源地分布图

舆情数据显示,信息主要源自广东,共131208条,其次为黑龙江、浙江、北京、江苏、重庆,具体数据如图5所示。

图5.“南方小土豆”事件的信息来源地分布图(排名前十)

图6.“南方小土豆”事件的词云

舆情数据显示,该时间段内,产生的所有信息中出现频次最高的词是“哈尔滨”,共提及188334次,“女人”“女生”“东北”“小土豆”“调侃”等词紧随其后。这些高频词大多是中性的、积极的,但在所有的高频词中仍然存在诸如“调侃”“不适”“刻板”等较负面的词语。

图7.“南方小土豆”事件的情绪指数

舆情数据显示,该时间段内,“中性”情绪的信息最多,共197190条,说明网民言论对“南方小土豆”事件的情感态度多偏向中立、积极。值得注意的是,“愤怒”“悲伤”“恐惧”等情绪的信息也不在少数,说明不少言论对该事件持较负面的评价,且这些言论的数量比较庞大,表明“南方小土豆”事件可能蘊含潜在的负面舆情。

“南方小土豆”事件火爆出圈的启示

该事件火爆出圈,对于城市经济社会高质量发展、良好城市形象建构具有一定启示。

一是“去中心化”,凸显大众性。习近平总书记强调,“要尊重人民首创精神,甘当人民群众小学生”“群众的实践是最丰富最生动的实践,群众中蕴藏着巨大的智慧和力量”。宣传工作要拜人民为师,向人民学习,从人民的实践和智慧中汲取丰富养分。“南方小土豆”相关宣传作品,无论是叙事逻辑、叙事工具、叙事话语、叙事对象还是叙事内容,都充分体现了浓厚的大众性。这样的叙事模式有效丰富了宣传维度,打破了传统、刻板、同质化的议题设置,具有强大的说服力、公信力、感召力,是传统宣传方式的重要补充,能在一定程度上增强叙事效能,优化宣传效果。和“南方小土豆”一样,“村BA”“村超”“大爷跳水”等话题的火爆出圈都是“去中心化”、依靠民间传播力量的结果。这些传播形式创新灵动、干净纯粹、影响深远,促进了当地文旅产业发展,提升了城市知名度和影响力,实现了良好的宣传效果。

二是加强民间话语叙事。“南方小土豆”事件中,叙事主体用民众的视角、民众的语言,以民间话语叙事为抓手,真挚朴素、生动有趣地讲述冻梨摆盘、人造月亮、鄂伦春族拉着驯鹿上街、冰雪大世界全场蹦迪等故事。“南方小土豆”事件通过民间话语叙事,突破了传统传播理念的束缚,打造了新的传播格局,提升了传播效能和宣传效果。

三是提升萌化传播效能。“南方小土豆”事件通过萌化传播,塑造了软萌的南方女性形象,创作了可爱的配套卡通形象。此外,“南方小土豆”还衍生出了众多俏皮的下位表达,如“湖南小辣椒”“海南小椰子”“云南小蘑菇”等。萌文化起源于20世纪80年代的日本御宅文化,萌化传播是萌文化背景下诞生的一种将生动有趣、活泼可爱的元素注入特定人物、观点、事件之中使之萌起来致力更好传播的新型宣传方式。萌化传播致力将严肃深沉、枯燥乏味的文字、图片、视频等可爱化生动化有趣化,是促使当代年轻人参与政治议题和社会问题讨论的重要手段。这样的宣传方式具有显著的大众性,更贴近人民群众的日常生活,能消除人民群众的参与冷漠感,提升人民群众的参与积极度。

四是构建以新媒体传播为主、传统媒体传播为辅的多元传播格局。“淄博烧烤”带火了淄博,“村超”带火了黔东南州,“南方小土豆”带火了哈尔滨。这些城市的爆火,和新媒体传播有着紧密联系。舆情数据显示,宣传“南方小土豆”的几乎都是新媒体,占比高达96.81%。随着现代传播主体逐渐多元,舆论空间逐渐宽松,舆论焦点逐渐丰富,互动反馈更强的新媒体传播逐渐打破了传统的传播格局,形成了众人发声的局面,占据了传播主渠道。虽然,“南方小土豆”事件的火爆出圈主要得益于新媒体传播,但传统媒体传播在扩大影响力、增强权威性等方面同样发挥了重要作用。要认识和处理好不同媒体之间的关系,特别是新媒体和传统媒体,二者是彼此融合、迭代升级的共生关系,没有主次之分、强弱之别。宣传工作要构建以新媒体传播为主、传统媒体传播为辅的多元传播格局,充分发挥新媒体主体多元、内容多样、篇幅短、速度快、互动反馈强、受众接受程度高等优势,同时也要通过传统媒体的舆论权威性、影响力和号召力形成社会广泛共识,着力推动传统媒体传播与新媒体传播相互组合、相互促进。传播过程中,要坚决避免只有固定几个媒体发声的格局,努力打造跨媒体发声、全员发声的格局,致力从多个群体多个角度多个领域,全方位立体化加强宣传。

“南方小土豆”事件潜在的舆情风险及应对策略

“南方小土豆”事件的部分评价是消极的,且这部分评价的数量比较庞大。这些评价的出现并非偶然,蕴含了潜在的舆情风险,主要表现为以下四点。

一是衍生出对南方女性的挑逗和戏谑。南方游客有男性也有女性,但“南方小土豆”具有显著的女性标记,特指南方女性。特别是在网络疯传后,还出现了“188,东北男。体育生在线寻小土豆”等对南方女性非常不友好的低俗表述。甚至还衍生出了极度矮化女性的“小土豆文学”,这类作品的内容是严重的挑逗和戏谑,具有强烈侮辱性。

二是加深社会对南方女性的刻板印象,存在隐性地域歧视。“南方小土豆”指的是来北方旅游、身穿羽绒服、头戴可爱帽子、身材相对娇小的南方女性,是哈尔滨民众对南方女性的昵称。这个称呼本身没有任何恶意,也充分体现了哈尔滨民众的幽默感,但在部分别有用心网民的错误引导下,社会对南方女性形成了“低幼”“矮小”“软萌”“嗲声嗲气”的刻板印象,是一种潜在的地域歧视。

三是致使北方女性对南方女性产生反感和敌意。自从“南方小土豆”的梗爆火后,北方女性的身材和个性被网民轻蔑嘲讽,他们戏称东北女性为“粗糠”“电线杆”“大地瓜”“大地缸”。这些称谓充斥着大量的偏见与歧视,充满了对北方女性相对高大身材和耿直个性的戏谑和嘲讽。虽然这些取外号的行为并非南方女性所为,但久而久之,还是会在一定程度上造成北方女性与南方女性的对立,甚至可能让北方女性产生对南方女性的反感和敌意。

四是破坏城市形象。城市形象是公众对某个城市政治、经济、文化、社会、生态、治安、幸福感等各方面的综合印象与评价。城市形象是人们主观建构的,而非现实的直接映射。建构良好城市形象,对于提升市民满意度、增强城市综合竞争力、促使城市对外交流与合作、提高城市影响力,具有重要意义。良好城市形象对于“网红城市”,尤为重要。“南方小土豆”事件酿成的舆情风险可能会造成部分网民对新晋“网红城市”哈尔滨的误解,在一定程度上损害哈尔滨形象,破坏其在前期累积的知名度和美誉度,不利于其经济社会高质量发展。

针对这些,笔者提出以下策略:

一是推进组织体系建设,加大法律监管力度。要成立舆情监管工作领导小组,协调有关职能部门,配备专门人员,建设工作机制,从组织体系上确保有坚强的领導集体和具体办事机构。此外,还要加强法律监管,加大惩治力度,对于一些违背公序良俗的网民和低俗违法信息的推送者。

二是加强教育引导。要教育引导网民在发表言论时尽可能小心谨慎,务必仔细斟酌,做到换位思考,多使用正能量、争议小的表达,避免负面舆情产生。与此同时,还要在舆情爆发时,及时、有效地做出舆情疏导和相关解释工作,避免舆情进一步恶化。例如,要科学解释、客观阐释“南方小土豆”的语义衍变过程,让民众了解“南方小土豆”那些畸形的衍生语义并非哈尔滨官方和民间的本意,而是少数别有用心之人的故意为之,致力正确引导民众认知,避免诱发部分民众极端情绪。

三是构建负面舆情监测及处置机制。“南方小土豆”目前造成的舆情相对有限,但这并不意味着未来不会发展成更大的舆情,更不意味着我们不需要做好做实负面舆情监测及处置工作。应当居安思危,未雨绸缪,着力构建负面舆情监测及处置机制,为营造良好舆论环境奠定坚实基础。首先要建设高效的负面舆情上报机制;其次要根据负面舆情的影响力和发展态势,实行分级管理;最后还要组建负面舆情预警处置队伍。

作者系长沙学院外国语学院政治话语研究中心主任、博士后,首都师范大学(国家语委)语言治理研究融智协同创新中心研究员;本文系湖南省社科基金项目(21YBQ101)阶段性成果