合肥“输会”城市地位的形成及其历史变迁

2024-04-19张亮

张 亮

(安徽建筑大学马克思主义学院,安徽合肥 230601)

秦汉时期是合肥城市发展的一个重要阶段。《史记》中第一次记载了“合肥”之名,对“合肥”之名是否为“县名”、是否为“都会型”城市,学界展开了持久的讨论①关于合肥“输会”与“都会”的争论由来已久。苏诚鉴在《“输会”合肥的兴衰》(《安徽史学》,1986年第1期)一文中曾指出合肥是“输会”,其兴起得益于自然地理条件和寿春的发展。此后这一城市定位逐步由“输会”变成了“都会”,诸多学者援引《史记》《汉书》的观点,认为汉时合肥为“商业都会”,此观点在《合肥市志》(安徽人民出版社,1999年)等地方史志中均有表述。近年来有学者认为,“一都会”指的是寿春、合肥两个地方归于一个城市组合,《汉书》“一都会”的描述比《史记》的表述更为准确。见王子今《论合肥寿春“一都会”》,《芝车龙马:秦汉交通文化考察》,西北大学出版社,2020年版。也有学者认为西汉所云“合肥”并不是今合肥市,当指肥水与淮河相汇合处,位于淮河之上。见陈立柱,周崇云,等:《合肥通史》(远古至南北朝卷),安徽人民出版社,2017年版。另有学者指出,“合肥”既非“都会”,也非“输会”,寿春才是“输会”。见张朝胜,汤奇学:《西汉“合肥”非“都会”“输会”辨析》,《安徽史学》2019年第4期。。这些问题的解决对合肥城市的起源、城市发展的轨迹和城市的“出场”特征具有一定的意义。

一、先秦时期合肥设县与城市的形成

秦并六国结束了春秋战国时期分裂割据的局面,在大一统的背景下,封建王朝运用国家工具从制度层面巩固了统一,“郡县制、刑法制、诠选制、土地制是也”[1]165。中国古代城市以郡县城市体系为主要特征,不同层级的政治中心又构成不同级别的城市体系,“完全脱离了政治军事中心的、单纯的工商业都市在先秦乃至秦汉时代尚未出现”[2]。

(一)合肥设县的考证

郡县制的形成过程是管窥城市起源的一个重要视角,秦以前合肥县地无考[3]26。对于秦置郡的数量,《史记》之中有36郡之说,另据王国维先生考证当有48郡。秦在楚地置八郡,合肥属九江郡,这在历史上并无太多争议。有关合肥早期历史的争议主要是来自于置县的考证。合肥建县一说秦置。万历《合肥县志》明确指出合肥县为秦置,“秦始皇郡县天下,置合肥县,属九江郡。秦九江郡在襄安县,今无为州是其地。”[4]明朝杨循吉也曾说:“秦并六国,置九江郡,庐以列城为合肥县。”[5]168但这种说法争议颇多,《史记》之前“合肥”之名并未载入史籍。嘉庆《合肥县志》载:“合肥县盖秦置,秦改封建为郡县,属九江郡”[3]26,纂修者似乎是从秦朝废分封、设郡县的角度推测得出合肥置县,增加了不确定性;在“沿革表”中进一步指出合肥地域在秦时属九江郡,但“县自《史》《汉》以前,惟橐皋之地,见《春秋》经传,他无可考,今表断自秦始,而犹虚其县名,不敢臆指”[3]29,说明在秦时合肥是否置县是值得商榷的。

这与秦朝时间短、先秦文献较少有一定关系,《史记》《汉书》《后汉书》中对合肥的描述记载均不多,《史记》仅有1 处提及“合肥”,《汉书》中2 处提及合肥,对合肥的建置仅寥寥数语。《史记》载,“郢之后徙寿春,亦一都会也。而合肥受南北潮,皮革、鲍、木输会也。”[6]754《史记》反映了西汉前期对这一区域的认识,对这句话的解释差异较大,如《史记集解》中,徐广曰:“(合肥)在临淮。”《史记正义》,“合肥,县,庐州治也。言江淮之潮,南北俱至庐州也。”[7]从文献史料的角度很难判断合肥设县的具体时间及地望,一说在淮河沿线,一说为古庐州治所(与今合肥差异不大)。

造成这种差异的原因在于“合肥”是否为地名,近年来,有学者对《史记》中“合肥”是否就是今天合肥的质疑,亦有可能“合”为动词,“合肥”为淝水汇合之地。如张朝胜等学者认为,《史记》“合肥”并不是县名,只是地理位置,所谓“合肥”,是指寿春对岸的下蔡,夏肥水与淮水汇合,故有“合肥”之说[8],这一观点实际上与“淮、肥之合说”有相似之处。

比《史记》晚的史学典籍《汉书》中似乎引用了《史记》的观点,《汉书》中记载为“寿春、合肥受南北湖皮革、鲍、木之输,亦一都会也”[9]314。《汉书》反映的是西汉后期的状况,当时合肥区域已经设县,因此班固在讲述合肥时已经不存在地名与地望之争。在《汉书》“九江郡”的条目中指出:“九江郡,秦置,高帝四年更名为淮南国,武帝元狩元年复故。……有陂官、湖官。”[9]288寿春为郡治,合肥为其下辖15县之一。鲍雷先生在《合肥地名出处考辨》中指出:“合肥地名,出自班固《汉书·地理志》,为汉置九江郡属县”,否认合肥地名出自《史记》,认为《史记》中的“都会”与“输会”均为寿春,“合肥”为“汇合东、西淝水”,是一个动宾结构而不是地名[10]。

关于合肥设县时间的讨论,在没有更多史料的情况下,或许仍会持续下去。造成这种局面,除去史料的缺乏,还有一个重要原因在于,江淮流域古今地理变化显著,特别是魏晋南北朝时期地震等自然因素造成了秦汉水系与后世水系差异明显,对了解秦汉水系走向增加了难度。

(二)楚文化东渐与合肥进入郡县时代

以“合肥”之名设县时间上是不确定的,但并不能否定合肥在此前已经进入郡县地域,有“合肥”县名和地域是否进入郡县管辖是两个概念。从区域的视角看,战国楚国后期徙都寿春对合肥影响深远,秦置九江郡、西汉初年置淮南国等奠定了寿春区域都会的地位,这种都会地位加速了合肥作为区域转运贸易地点的形成。因此,可以较为肯定的是,合肥作为区域进入郡县的历史应早于其得名的时间,甚至可以推测到战国末期的阶段,合肥周边的浚遒县、橐皋县均在今合肥市域范围内,只是以“合肥”地名进入人们视野可能迟至汉元狩元年(前122)前后。陈怀荃先生就曾指出:大约在战国末年,在沿肥、施二水通道的南端,合肥作为一个新兴城市开始出现[11]。从考古发掘中,我们可以看出这一时期合肥在商业贸易中的地位,从“下蔡至居巢”的线路合肥亦属必经之地,战国时期合肥地区的商业活动路线更为广泛,说明有较大聚落存在或聚落增多的情况。从合肥地区出土的“郢爰”等楚金币的数量可窥一斑,环巢湖流域“郢爰”的数量仅较寿县地区少,而楚国的铜贝也被频繁发现,且数量众多,如1985年在合肥市肥西县发现了9238 枚[12],在全国亦属罕见。这些情况表明战国时期合肥地域已成为商业活动的重要区域。

郡县制早在春秋时期就已经出现,产生于春秋战国时的兼并战争中,诸侯大国在新兼并的领地设县置郡。“县”初创于春秋早期,“郡”创设于春秋晚期,先有“县”,后有“郡”。春秋时期“以县管郡”,至战国时则“以郡管县”,诸侯大国逐步推行郡县制代替分封制。郡县体系完善了地方行政制度,郡县治所构成了我国古代城市的主体。“春秋时,列国相灭,多以其地为县,则县大而郡小。……至于战国,则郡大而县小矣。”[13]周谷城先生考证,“在秦以前,各国因事实上的需要,—定设置了很多郡县。这些郡县,可称之为事实上的郡县。”[1]167楚国是较早设县的诸侯国,把新兼并得来的边远地区改建为县。“大凡有城市的都邑已建立为县,所以史书上‘县’和‘城’往往互称。”[14]

先秦时期,合肥地区长期处于华夏文明的边缘,江淮区域又方国林立,始终没有出现一个较大的诸侯国。从城市发展的角度来讲,这种局面在战国晚期才有了实质性的改变。经过春秋时期楚、吴、越的兼并战争,江淮流域的氏族部落开始解体,成为诸侯争夺的焦点区域,并最终为楚国所控制。

迫于强秦压迫,公元前278 年楚国放弃楚都“郢”,将政治、经济、文化中心移出湖北,先迁至“陈”(今河南淮阳)、“钜阳”(安徽太和,有学者将其称为陈的陪都)再至“寿春”(今安徽寿县),楚国的重心开始转移至楚国先期兼并的淮夷之地。

政治中心的转移进一步强化了楚国在江淮大地的郡县体系,合肥也被强行纳入寿春的辐射范围。寿春都城的面积约为25 平方公里,是战国都城中仅次于燕国都城燕下都的第二大城,这种大规模的城市营造需要大量土木材料,因此物资供应急剧增加。合肥输会的城市地位正是在这种情况下逐步形成。《史记》所载“郢之后徙寿春”,“而合肥受南北潮”,寿春、合肥的发展有时间上的先后关系,楚徙都寿春合肥才成为楚之后院,由于便利的水运条件,通过河流水系南可达长江流域,北可达淮河淮域,将南方的物资转运至北方,合肥成为“输会”之地。因此,大体上可以看出,合肥城市的兴起正是由于这种交通枢纽地位以及楚国政治中心的东移,才得以勃兴。

二、两汉时期合肥“输会”地位的形成

《史记·货殖列传》是先秦经济地理名篇,其独特的历史叙述手法和广阔的史学视野开了《汉书》以下《地理志》的先河,对于合肥而言,意义更大,合肥首次出现在历史典籍中,还被描述成“输会”城市,是《史记》中唯一以“输会”描述的地名。中国古代城市的起源、发展与兴盛大多以政治、军事功能为先导,在政治、军事功能发展过程中开始叠加经济功能,政治功能优先贯穿先秦城市发展的全过程。“中国古代早期‘城’的出现,不是手工业与农业分离的结果,更不是由于商业贸易发展的结果,而是作为政治权力的工具与象征出现的。”[15]中国古代城市大多先由“城”再到“市”,即由政治意义的“城”向兼具经济意义的“市”的双重身份转变,但“市”明显依附于、服务于“城”。从这个角度看,合肥在中国古代城市发展中具有一定的独特性。它是因交通枢纽而兴起,因水而兴,因交通而设县,逐步由交通枢纽城市向政治中心城市迈进。

(一)《货殖列传》中的“都会”与“输会”城市

司马迁根据交通线路、商业贸易的状况对西汉前期的经济区进行了划分,分别描述了各个区划的物产、风土及各区域间的联系和差异,《货殖列传》“较好地反映了司马迁的以城市为中心的经济区划思想。”[16]也有学者列举了《货殖列传》中全国24 个主要商业城市,将这些城市按商业贸易辐射范围分为三等,具有一定的合理性,三等分别为:“长安、洛阳为全国性商业中心;邯郸、燕、临淄、陶、雎阳、寿春、吴县、番禺、宛为区际都会城市;其余为地方城市。这清楚地表明西汉以前,城市经济主要以小范围的地方城市贸易为主,地区间物资交流和全国性的物资交流不普遍。”[17]寿春、合肥在列,但在等级中的等次不同,寿春为区际都会城市,而合肥为地方城市。

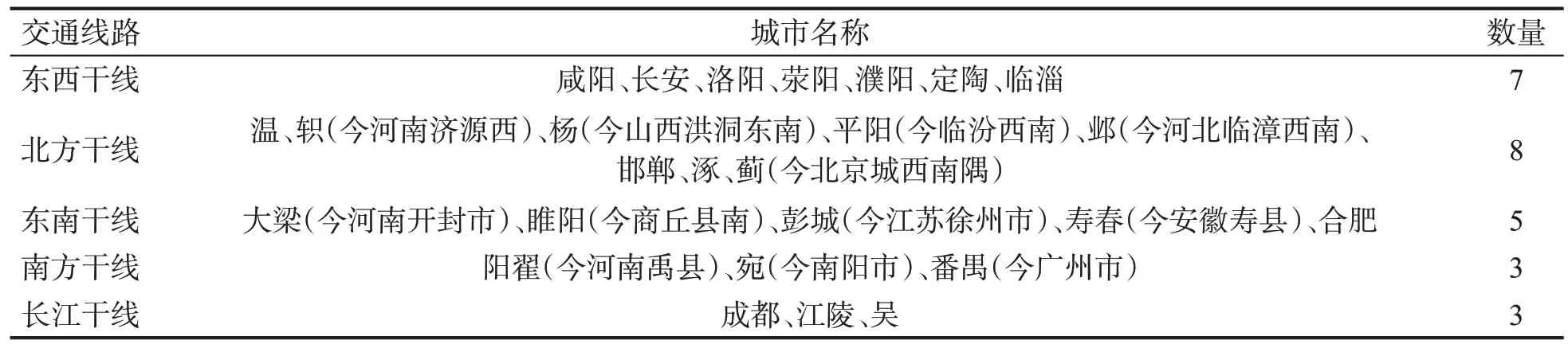

司马迁在叙述这些城市时,除考虑了城市方位、特征外,其线索主要是依据交通的推动,即“货”的流通,城市分布网更是商品流通的路径分布图,所以合肥的存在是作为寿春交通枢纽的一部分。《中国大百科全书·中国地理卷》也从交通线索梳理了秦汉工商业城市的分布特征(见表1),认为这些城市主要位于交通干线上,其中在东南干线上重要的工商业城市包括了合肥,并将合肥称之为两汉时期一方的经济都会[18]。

表1 秦汉时期主要商业城市的分布

不过,我们对秦汉时期合肥城市工商业功能不能给予过高的评价,细观上述经济都会特征时,特别是大都会型城市,如长安、洛阳、成都、宛、临淄、邯郸等作为经济中心存在的同时,无一例外的又都是全国性或区域性的政治中心城市,而合肥作为一个新兴的地方城市,其政治功能、经济功能尚未凸显出来。“中国的城市特别是一些大城市经济功能虽然有所强化,但是并没有改变这些城市以政治行政功能为主的状况,从总体上看,这些城市的商业与手工业在整个社会经济结构中所占的份额不大”[19]。

(二)合肥“一输会”而非“一都会”

《史记》中提及安徽的都会城市只有寿春一座,在表述合肥城市特点时,与寿春存在明显差异。“郢之后徙寿春,亦一都会也。而合肥受南北潮,皮革、鲍、木输会也”,《史记》指的是“一都会”和“一输会”。而班固的《汉书》在因袭《史记》说法的同时,表述略有不同。“寿春、合肥受南北湖,皮革、鲍、木之输,亦一都会也”,由“一都会”和“一输会”演变成“一都会”,后世学者将合肥列为“都会型”城市更多的是受到《汉书》的影响。

学者对班固的“一都会”产生了不同理解,有学者认为,“实则此‘一’为一方之一,非一地之一”[20]221,合肥是从属于寿春的,故称一都会;也有指出“一都会”实际指两个城市,是指“汉武帝时合肥已是江淮地区与寿春齐名的经济中心城市,司马迁对今天的安徽省境只记载了这两个城邑,东南地区加上吴(今苏州)和番禺(今广州),也只记录了四个城市,其发达、繁荣程度由此可见一斑。”[20]294

但据笔者管见,司马迁所述的“一都会”和“一输会”应该更符合历史实际情况,合肥并不是与寿春齐名的经济中心城市。司马迁在表述这段话时其实说明了两层意思,寿春是作为江淮地区的“都会”存在的,而合肥是因为寿春的“都会”才成为“输会”,反映两座城市的内在关联。寿春从战国时期南楚都会到秦汉时期的九江郡治、淮南国,寿春的政治功能明显高于区域内其它城市,“寿春淮南,一郡之会,地方千余里,有陂田之饶,北距淮水,汉魏扬州刺史所治”[21]。限于西汉初年江淮地区的实际情况,在江淮流域内很难形成两个“都会型”的城市。司马迁在《货殖列传》中对南楚的江淮流域有详细描述:“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地势饶食,无饥馑之患,以故呰窳偷生,无积聚而多贫。”[6]754说明其生产力与中原地区仍存在一定差距,人口稀少,农业生产力落后。城市的繁荣依托于周边腹地,这样楚越之地很难形成双中心的城市,所以在江淮及其以南区域《史记》中仅仅提及了四个城市:寿春、合肥、苏州、广州。寿春、苏州、广州相距甚远,分别处江淮流域、华东、华南,只有寿春与合肥同处江淮区域,相距百公里。因此合肥是处于“一输会”而不是“一都会”的地位。输会指的是商品集散之地,《史记》把寿春与合肥放在一起描述,实际表明了二者之间的关系,合肥从属于寿春,合肥的兴起是寿春作为都会城市的带动结果。“‘寿春’和‘合肥’有同样的生态地理环境(南北湖)、经济地理形势和交通地理条件。而所谓‘一都会’,将两个地方归于一个城市组合。”[22]

(三)寿春“一都会”对合肥“一输会”的影响

合肥的兴起得益于寿春的商品需求,作为司马迁笔下唯一一个“输会型”城市,更加强调了其交通枢纽的作用。这种区域性经济地位的形成实际上依赖其发达的水运交通网,与其沟通江淮的发达水系有着密切的关系。水运是中国古代最为便捷和廉价的运输方式,对城市兴衰起到至关重要的作用。合肥依水而建,因水得名。正是由于便利的水运体系,合肥成为沟通长江、淮河两大水系的重要交通枢纽,迅速发展成为全国以转运贸易为主的“输会”城市。后世在考证合肥是否具备沟通江淮的能力时,大多依据所处时代的情况。江淮流域古今地理变化显著,特别是魏晋时期地震等自然因素造成了秦汉水系与后世水系差异明显,对了解秦汉水系走向增加了难度。实际上纵观合肥水系的变迁,隋朝以前,合肥具备了沟通江淮的能力,甚至其南北交流的水道不止一条,“要以历史时期地理变迁的角度审度,历史的看待古人对江淮等水系描述的一些言论”[23]。

但发达的水系并不是一定能促成输会城市的形成,“合肥兴起的首要原因是寿春的经济需求”[24],寿春作为区域都会,巨大的消费需求促使合肥成为江淮流域重要的商品集散地。在西汉以前史籍中,环巢湖区域有诸多城邑及设县的记载,但难觅合肥的踪影。“这也足以说明合肥并不是一个历史悠久的古城邑,而是一个在战国后期至秦汉时期发展起来的后来居上的新兴城市。”[20]295因为从区位上环巢湖沿线更易形成城市,如居巢、群舒、橐皋等。合肥在先秦时期虽也具备了沟通江淮的能力,但物资运输的量决定了流通聚集点的繁荣程度,正是寿春成为都会后,强大的城市消费将原有的交通地理条件发挥出来。合肥成了沟通江淮的枢纽,随着交通地位的显现,城市经济功能得到了发展,提升了合肥的政治地位,设县应运而生。

三、水系变迁与合肥“输会”地位的演变

合肥生于水,兴于水,合肥的发展与其沟通江淮的能力密切相关。我们从长时段看,合肥“输会”地位与江淮水系的变迁,特别是芍陂面积的增减关系密切,仅就现有的材料蠡测,可以通过分时段的方式探讨肥水与施水的沟通状况,即两汉三国时期、南北朝时期、唐朝以后,合肥的“输会”地位随着时间推移逐步减弱。

(一)两汉三国两晋合肥“输会”地位的形成与维持

秦汉时期,“言江淮之潮,南北俱至庐州也”[25],“南北潮”指的是长江流域的巢湖和淮河流域的芍陂(一说瓦埠湖,郦道元所称“水积为阳湖”者也),西汉时期由于芍陂面积较大,其面积与巢湖面积相仿,合肥处在两湖之间,与两湖的距离都较近,而且支流丰富,具备沟通江淮的能力。最早提及合肥的《史记·货殖列传》说:“合肥受南北潮”,有学者指出,“南北潮”可能是“南北湖”的误写,在班固的《汉书》中就写着“南北湖”。时寿春为淮河流域的都会,是区域的政治、经济中心。“这体现了‘寿春、合肥’两地有共同的地理环境背景和一致的人文社会作用,也反映了‘寿春、合肥’两地的特殊关系。”[26]“而合肥是从属于寿春的,主要是来往运输商业贸易的中心,这个地位的获得与合肥处于南北潮(湖)的中间地带密切关系。”[20]324

关于汉合肥城的位置,现多指向今合肥四里河一带,位于老城区中心区域。这一位置与东淝河相距甚远,与东淝河、南淝河的源头也有一定的距离,因此对于“合肥”之名中的“肥”如何去解释是对合肥得名解释产生差异的重要因素。在《史记》中提及一处“肥陵”,《括地志》在解释肥陵故邑概念时指出:“肥陵故县在寿州安丰县东六十里,在故六城东北百余里。肥陵,地名,在肥水之上也。”[6]686对“肥”的解释即为肥水(这里的肥水指的是东淝水)。肥陵的位置与合肥位置相距不远,因此,对合肥之“肥”是不是也应该指在“肥水之上”?由于在隋朝以前合肥的南淝河多称施水,可能正如郦道元所述“施合于肥”,合肥处于南淝河与东淝河交汇的位置,故曰合肥。若此,西汉早期的合肥可能位于唐合肥城址的西北部、芍陂东南部,而不是在今合肥四里河一带。当然由于缺乏史料,这只是一种臆测。

这种沟通江淮的能力在三国时期仍得到了延续,“建安十四年(209)春三月,王师自谯东征。大兴水军,浮舟万艘。秋七月,始自涡入淮口,将出肥水经合肥。旌帆之盛,诚孝武盛唐之狩。舳舻千里,不是过也。”[5]70通过这段描述,一方面阐述了当时的水军的线路自谯—涡水—淮河—肥水至合肥;另一方面,水军数量壮观,船只众多,浮舟万艘,舳舻千里,能容纳这么多水军说明这条水道当时是畅通的,通行状况良好。

但自淮入肥水后走的是哪条线路并没有明确指出,因此北魏以来人们对肥水的源头、水路的走向进行了探讨。一种说法出淮水后,自北向南先后经东淝河—东、南淝河水源处(将军岭、鸡鸣山等多种说法)—南淝河—合肥到巢湖。东、南淝河之间由于隔着江淮分水岭,中间有近20 公里的陆路行程,因此从这条水路走存在一定的困难,所以历史上有江淮分水岭修人工运河的说法(称为江淮运河或曹操河等)。另一种说法否认了东淝河、南淝河交汇。我们在不同时期的《中国历史地理地图集》中观察东淝河、南淝河水系位置,东、南淝河并非出于一源,而且《水经注》中所述的水路其实也不是走这条线路:“北流分为二水,施水出焉。肥水又北迳荻城东,又北迳荻丘东,右会施水枝津,水首受施水于合肥县城东,西流迳成德县,注于肥水也。”“肥水又北,右合阎涧水,上承施水于合肥县,北流迳浚遒县西,水积为阳湖。”[27]504因此,肥水与施水枝津、阎涧水均相汇,因此,自涡河入淮后,并不是一定要绕道肥水源头再转至合肥,从路线看可以经过施水支津或阎涧水到达合肥进入巢湖,即“涡河—淮河—东淝河—阎涧水—施水—合肥”或“涡河—淮河—东淝河—施水支津—施水—合肥”。文献中对前一条水路有明确的记载:“魏时循涡入肥,由肥趋巢湖,盖由肥经阎涧水,自施水达湖也。……堰水为湖,以资蓄泄,故能使肥水、阎涧、施水合达巢湖。”[5]70

(二)两晋南北朝时期合肥“输会”能力的削弱

这种稳定的交通功能在西晋时仍保持畅通。为了解决京师仓廪空虚,庐江人陈敏曾建议将南方的米谷运往中原,指出:“‘南方米谷皆积数十年,时将欲腐败,而不漕运以济中州,非所以救患周急也。’朝廷从之,以敏为合肥度支,迁广陵度支。”[28]为了解决京城物资问题,西晋政府把江淮运河看作与邗沟并重的南北通道,“特设合肥度支与广陵度支分掌这两条漕运通道”[29]。

南北朝时期,南朝韦睿进攻合肥,在肥水上筑堰,建造起几乎与合肥城墙一样高的战舰,能容许建造这么高的战舰通行,说明当时的水系总体上是畅通的,“梁韦睿为豫州刺史,攻魏,堰肥水,通战舰,高与城等”[5]69,最终攻陷合肥城。但相比秦汉时期,合肥在区域中的输会地位是弱化的,南北水系交通变得困难,“桓温、刘裕北伐均取道邗沟,而不由巢肥,其重要性已远不及邗沟”[30]271。

在枯水期行船较为困难,成为季节性的通航。故郦道元在《水经注》载:“盖夏水暴长,施合于肥,故曰合肥也,非谓夏水。”[27]507“盖夏水暴长”之“夏”为夏季之“夏”,“非谓夏水”之“夏”则指夏肥水(即西淝水)。嘉庆《合肥县志》也有一段记载,亦在解释《水经注》中“夏水暴长,施合于肥”,“惟水西门外二里三汊河口肥水,分支北流,河四里河,又北过高桥,又西北至凤皇桥,又西流数里,至土山南,疑即《水经注》所云‘施水枝津也’。此水距西肥河独不甚远,夏水暴长,施合于肥或当由此。然今为龙干所隔,无西合之理,姑存其说可耳。”[3]17

造成输会能力的削弱,与两湖面积的变化有关,特别是芍陂面积开始减小。“合肥受南北湖。南则巢湖,北谓芍陂也。今水利不修,芍陂堙塞,南北湖不通”[5]70。芍陂陂径古代记载存在较大差异,多不相同,“芍陂周一百二十许里”,《后汉书》《通典》《元和郡县志》《太平御览》《太平寰宇记》等书都言:“陂径百里”,或“凡迳百里”“芍陂周二百二十四里”或“周二百里”。灌溉面积达万顷,到新中国成立前夕,仅8万亩左右。《庐州府志》载:“芍陂引肥水、沘水、泄水,其陂占寿州东南、六安州东北、合肥西北之境。《水经注》以为陂周百二十里,在寿春县南八十里。是入今合肥境内无疑。今迹渐堙”[5]73。造成芍陂淤塞的原因还与水源缺失有关,《安徽通志·水系稿》载,“芍陂有三源:‘一淠水,今湮塞;一肥水,今失故道;一龙穴山水’。”[31]今安徽寿县的安丰塘即“古代芍陂的最后残余部分”,据陈桥驿先生考证,今天的面积还不到芍陂全盛时代的十分之一[32]。

(三)唐以后合肥“输会”地位的丧失

隋唐以来,以合肥为中心的水运线路被进一步边缘化,“中原政治中心与东南太湖区域经济重心的联系,完全为邗沟所取代,巢肥运河更由衰落而趋于堙废了。”[30]271至唐朝时,“淮、肥不通于巢湖。今又易水为河,古名遂失不可考”[5]69-70,合肥开始不具备沟通江、淮的能力,失去了“输会”的地位。从水系变迁看,唐时芍陂面积已显著缩小,东淝河、南淝河已然断流、隔绝,且不出于一源。唐时的江淮转运史杜佑曾提出疏浚江淮水分水岭的建议,再次沟通合肥沿线水道,“疏鸡鸣冈首尾,可以通舟,陆行才四十里,则江、湖、黔中、岭南、蜀、汉之粟,可方舟而下。”[33]844杜佑的建议是通过开凿鸡鸣冈40里旱路,打通江淮水系,漕运可由长江转入巢湖、肥水入淮。这一想法一方面是为了解决当时邗沟、淮河一线因叛乱通行受阻,另一方面也是基于历史水系的角度,具有节省距离和降低出行难度的优点。后来由于沿淮叛乱终止,淮路重新通畅,这一疏通计划便中止了。

隋唐以后,合肥“输会”地位的丧失除自身水系变化外,还与以下几个因素有关:

一是全国水运交通体系的变化。早在东汉时期,沟通江淮的海运交通线开始畅通,“王符在《潜夫论·浮侈篇》中说,洛阳贵族运输江南良材的路线是:‘入海乘淮,逆河泝洛’。”[34]由合肥、寿春一线沟通江淮的水运线部分被海运所取代。对合肥“输会”城市功能造成更大影响的是隋唐大运河的兴修,它的兴修改变了合肥在传统水路运输中的地位,“唐都长安,而关中号称沃野,然其土地狭,所出不足以给京师,备水旱,故常转漕东南之粟。”[33]841而东南之粟多经扬州至楚州,走漕渠(邗沟),入淮河,经汴水达关中,这一条水道是伴随着隋朝大运河得以通行的。

二是全国中心城市的位置对江淮城市的影响。南宋以前,中国的政治中心以关中的西安、河南的洛阳、开封为主,合肥处在江南、江淮经济中心与关中政治中心交流的枢纽位置,扮演了“输会”的角色。但随着南宋政治中心南移至临安(今杭州市)、元代定都大都(今北京市),改变了汉、唐、北宋时期城市格局,水系通行不再依赖江淮水系,而是积极发展海运,继又开凿了南北大运河,合肥在水运、漕运中的作用开始降低。

三是江淮流域经济整体状况限制了城市的发展。寿春和合肥作为江淮流域的个案,虽在两汉时期获得了发展,但城市发展前者依赖于政治中心和芍陂的水利兴修,后者则依托于寿春的发展和便利的交通。淮南王刘安谋反被汉武帝平定后,寿春失去政治中心的地位,合肥也随之衰落,也就出现了东汉末年“空城”的状况。此后,合肥的城市主导功能逐步由经济功能转向政治军事功能,即在分裂割据的时期表现为军事功能,在统一时期表现为政治功能,军事功能贯穿合肥城市发展的整个过程。历来“淮西有事,必争合肥”,合肥先后有“地有所必争也”(三国)、“淮右襟喉,江南唇齿”(东晋)、“淮西根本”(南宋)和“铁打庐州”(明朝)等称号。长期的战争不仅破坏了城市的经济,同时也使交通功能让位于政治与军事功能,“南北湖不通”成为古代合肥交通地理最后的归宿。

四、结 语

秦汉时期是合肥城市形成的关键时期,“合肥”名称的出现、设县立城均在这一时期。囿于史料的缺乏,学界对“合肥”得名历来争议颇多,对合肥设县的具体时间也存在一定分歧,这些问题的解决还有赖从区域的视角去理解。纵观秦汉四百余年的历史,有关合肥的文献史料仅在《史记》《汉书》《后汉书》中存寥寥数语,引起我们对合肥设城立县无限的构想。从《史记》中“一输会”到《汉书》中“一都会”的微妙变化,可以管窥这一区域城镇体系已形成了以寿春为中心的城镇格局,合肥在这一区域中扮演着“输会”的角色,即为交通枢纽。长期以来我们一直纠结于秦汉时期合肥是否为都会,其实大可不必,限于秦汉江淮流域的整体状况,借用现代城市地理学的概念,至少在这一时期这一区域内还是很难形成“双中心”城市的。