融合修辞学视角下的《记忆》与阿彼察邦·韦拉斯哈古导演作品

2024-04-15于妲妮谢瑾

于妲妮 谢瑾

泰国导演阿彼察邦·韦拉斯哈古(以下正文中简称为“阿彼察邦”)被誉为新一代亚洲电影大师,其电影作品独具个人风格,将光影、音效、长镜头融会贯通,往往以超长静止镜头表现超然物外的主题,通过抽象梦境、记忆、前生今世等命题为观众带来诗歌般的感性体验。自长片处女作《正午显影》(阿彼察邦,2000)被《电影评论》和《村声周报》列为年度最佳电影之一以来[1],阿彼察邦凭借多部影片不断获得各大国际电影节青睐,在漫长的影视生涯中留下了许多具有独特个人印记的作品。

2021年7月18日,阿彼察邦的新片《记忆》(2021)荣获第74届戛纳国际电影节评审团大奖。这部影片依然承袭阿彼察邦对于梦境与现实的创作偏好,同时打破了阿彼察邦自己的多项纪录,除了使用专业演员、国际化团队,采用英语和西班牙语之外,《记忆》也是阿彼察邦从影20余年来第一次在泰国之外拍摄电影[2]。

2023年6月22日,《记忆》在中国内地院线借助国家电影局大力推进外国优秀电影,助力我国电影行业迅速回暖的浪潮在国内院线上映。尽管作为一部艺术电影,《记忆》很难在票房和话题上“出圈”,对比同期上映影片票房成绩表现也并不尽如人意;但它却是阿彼察邦的电影第一次在中国大陆商业院线与观众公开见面。本文将从融合修辞学视角出发,探讨《记忆》与阿彼察邦的其他电影作品。

一、视觉书写中的隐藏世界与隐藏叙事者

电影《记忆》以实验性的视听手法讲述一名旅居哥伦比亚的欧洲女性杰西卡,到波哥大看望生病的姐姐时意外被一声突如其来的巨响所惊醒,并在这一神秘的声响下失眠,进而陷入一种似睡似醒的梦境状态的故事。因为总是听到奇怪的巨响,杰西卡试图去找寻幻听的根源,由此开始了一场由幻想与现实、偶遇与重逢组成的梦幻旅程。这部影片延续阿彼察邦的创作风格,通过人物的内心世界来探究文化、文明的构成。影片开始于杰西卡在幽暗的深夜被巨大的声响惊醒,而观众同杰西卡一样听到这一神秘的声音;从这里开始,影片就在叙事的视角上开始设置无法解答的谜题:巨响究竟来源于杰西卡的幻听,抑或真实地发生和存在过?整个世界上还存在许多无法用科学解释的超自然现象?为此,观众和杰西卡一起寻找声音的来源,拜访各色人物,倾听他们对这一事件与世界本身的理解,却迟迟未能得出答案。电影声音是電影中传达信息和情感的主要方式之一,在一般电影中,对话可以用来表现角色的互动和关系,同时也能揭示角色的性格和动机;而独白则更多地被用来表达角色的内心世界和思考,或者用来交代电影中的一些重要信息。但与一般具有明确现实指涉性的电影影像不同,《记忆》中的声音似乎更多在构造不可被直接理解的谜团,体现为“异响”的声音凸显了梦境与现实间模糊不清的关系,不知为何突然鸣响又归于沉寂的汽车、午夜时分被一声神秘的巨响突然惊醒、熟悉的男人仿佛从未存在过一般忽然消失、无从旁证,在河边又遇到同名的男人与之用几乎谵妄的语言分享记忆等等,这些难以言喻的镜头画面都在看似确定无疑的空间场景中制造出内心的漩涡,每个角色平静普通的外表下都暗藏玄机。

与在叙事便利和文化符号的意义上征用声音的内涵与外延、采取自然的表象按照心理的运行顺序重组并引起观众的情感的影片不同,《记忆》仿佛平静的生活表面之下隐藏的一个巨大的记忆漩涡,夹杂着生活中各种超现实思考与想象的场景书写出另一种“不可见”的现实,或是“表面现实”之下的“深层现实”。在这个层面上理解《记忆》,它的缓慢和曲折好像来源于另一个世界,它以此创造了一种通往记忆的媒介。在修辞叙事学派看来,电影或其他叙事系统在明显可见的故事生产者、情景亲历者、叙事编码者与权威建构者之外还存在着一位不可见的“隐藏作者”,认为这位不可见的“隐藏作者”在影片主创的创作、故事角色的行动、观众对文本意义的建构和解读外真正在作者、文本与受众相互交流的叙事交流系统中起主导作用[3]。冥冥之中,杰西卡的神奇遭遇仿佛被不可知的隐藏作者所控制了,她在与村落男人埃尔南的交谈中亦梦亦醒地追溯到最原初的记忆,忽然发现她曾经在这间哥伦比亚的小屋中生活过,甚至还记得家具摆放的位置和生活的细节;在探寻梦境的过程中,杰西卡进入一间考古研究所,研究员阿涅斯邀请她戴上手套触摸6000年前一位年轻女性的遗骸——杰西卡将手放在颅骨上轻轻触摸;在稍后的镜头中,杰西卡在隧道中行驶的镜头与隧道内考古施工考古人员发掘出更多骨头的镜头被并置在一起,二者之间仿佛存在冥冥中的联系。尽管这些动作都是杰西卡在绝对的主动位置上积极能动地完成的,一具被挖掘的遗骸并不会比她具备更多的能动性;但杰西卡并非“记忆”或另一个隐藏世界的开辟者,是隐藏的世界以叙事者身份主动找到了杰西卡,这强调了一种主体性的易位,完全失控的量子纠缠——声音与记忆——操纵了杰西卡的主观感知并促使她完成了精神向高维的跃迁。

阿彼察邦于哥伦比亚找到了现实世界与隐藏世界一体共存的异质场域,让数千年前的存在通过“遗骸”与“记忆”保留到了如今,考古学家找到的仅是物质的遗留,杰西卡却无意之中找到了精神交流的缝隙。通过超现实的重音在世界上留下的巨大裂痕,电影中的隐藏世界露出了冰山一角,并接纳了整个《记忆》的世界,作为隐藏叙事者建构起整个故事。由于电影是一门较为晚近的发明,电影研究的部分方法借鉴了文学的研究方法,电影叙事学的部分研究路径也继承并发展自文学叙事学,因此也从文学的叙事学借鉴了诸多概念,例如“叙述者”“叙述行为”等。其中,电影中的叙事角色不同于文学作品中明显可见,通过简单文字描述勾勒出的“说书人”形象,而是依靠镜头和蒙太奇组织的视听材料引导观众理解故事的综合心理装置。从某种程度上说,观众跟随着这位不可见叙述者的视角进入视觉建构的综合语境中,由此让电影的终极意义在银幕显影[4]。这样的裂痕无法通过一般意义上的诸如同情、尊重、关怀之类的情感来弥补,只能通过记忆的恢复找寻;但正如一直生活在欧洲的杰西卡很难在一般意义上真正生活在哥伦比亚一样,这里的“记忆”人们看到的并非以真实或虚构来定义的历史,而是情感虚无产生的真空记忆,所以它无限接近于人类精神景观中超越个体视野的那些事物。这样的电影书写则创造了一种全新的写作形式,“通过剪辑造就了一种由动态画面和声音构成的艺术作品。……我的影片首先诞生于我的脑海中,然后死亡于剧本上;它又通过我所使用的活人和真实物品复活,然后又被杀死在胶片上,然而一旦被摆放在某种秩序中,被放映在银幕上,则像水中的花朵跃然而生。”[5]在此,阿彼察邦的电影思想中体现出一种相生有机的思想,那便是电影审美体验与日常生活的关系。当人们看电影时,他们停下手中的一切去欣赏日常生活中一项被忽略的事物,此时。世界仿佛为观众而生,一般而全身心地投入到电影的审美体验中的观众,也会感到世界为自己而生。

二、主体观照中的流动表演与流动身份

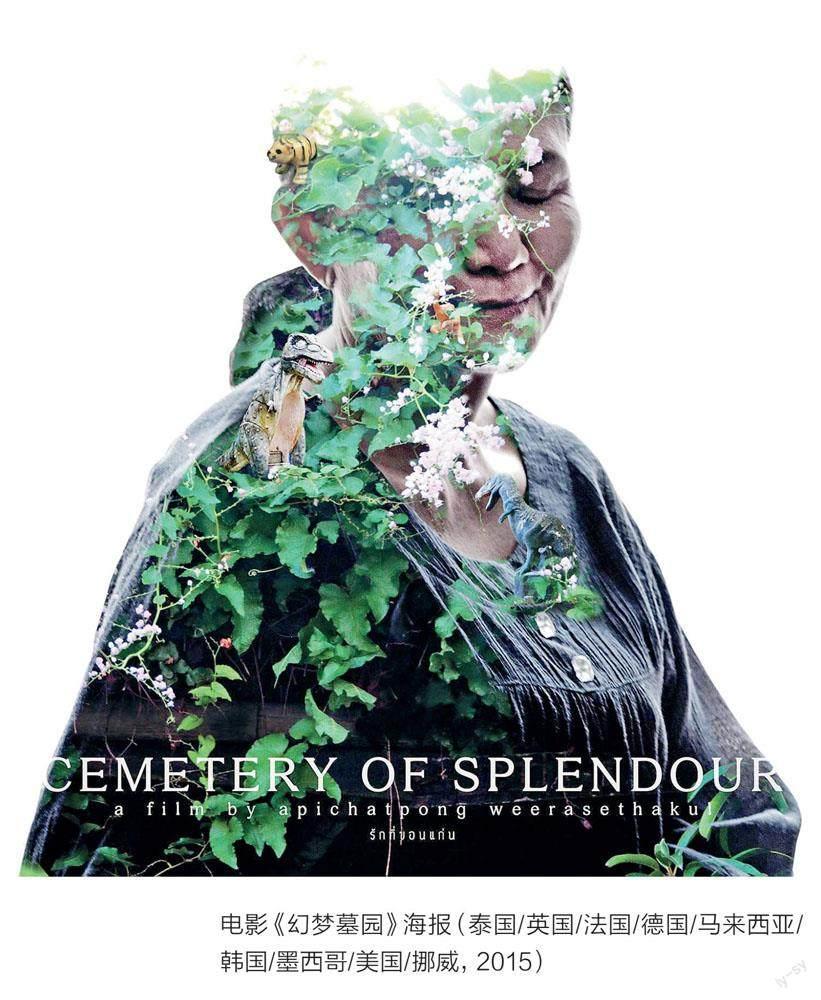

在传统的叙事学派中,角色产生的顺序在角色关系之前,在文本层面源于剧本设定或在视听层面源于演员演绎的角色通过感知、行动与其他角色发生互动,构成了故事发展的基础。[6]而在修辞叙事学派的认知中,故事内的行动者与叙述者一样受到潜在的叙述意图支配,因此角色的交互会反身性地定义行动者本身。“存在”不再依赖于真实/真相,而仅依赖于观察/观测即可。这样解释明显更适合于阿彼察邦在电影中进行的一系列狂想:在《幻梦墓园》(2015)中,推销员小金到曾经的学校、如今的战地医院中推销袜子,儿时的记忆与一名无名沉睡的士兵的梦境重叠在一起,记忆、现实与梦境被交织与重构;他还听说了当地曾经发生的战争,听说国王的墓室也正好在学校中,而沉睡的士兵也曾经是国王的手下;《能召回前世的布米叔叔》(2010)中,身患绝症的布米叔叔在乡下独居,遭遇了红眼猩猩等许多他视为过世亲人“化身”的动物;《热带疾病》(2004)中流传着猛虎会化作少年的传说,一名少年与一名士兵纠缠不清,士兵在丛林深处追捕一只传说中的虎灵……梦境、记忆与传说的时空在平静的画面中相互碰撞、重构,观众需要通过双眼感受热带丛林中迷梦般的氛围。“《幻梦墓园》的真实与虚幻在形式上没有做出任何区分,就好像现实中存在着许多维度,有些事物是我们看不见的,它只是以一种形式出现在你的记忆中,就好像造型形象在时间中展开,电影是在观众的想象中展开,这是对经验时空的超越。而原本链接时间与记忆的身体,在灵异的设置下,使自由不再受到身体的限制,过去与现在、梦境与历史便在现实时空中更加自由地互动。”[7]在叙述者本身不可见乃至成为故事一部分的情况下,所有的行动者或“角色”本身的身份也不再明确。姓名、容貌乃至行动本身都成为超越经验时空的、不可捉摸或预知的一部分,在变换的形式下展现出表演的流动性。

《记忆》与阿彼察邦的电影让人们看到了一种角色、行动与意义的模棱两可性。如果说《能召回前世的布米叔叔》(2010)中的灵和红眼猩猩虽然都是完全超验的存在,但却又都是一个完全自洽且可信的“另一个世界”;那么《记忆》中的杰西卡就是源于一个真实世界却并不“真实”的行动者。女主人公杰西卡的扮演者蒂尔达在影片中的表演展示出了脆弱、透明、“非人”的质感,这一形象本身便是对“人”的反问,即使影片中的两名截然不同的“埃尔南”都比她的形象更具有实感。性别与性格范畴的干扰在蒂尔达不动声色的演绎中被排除出去,她和男人、女人们都交往甚密,甚至比神经质的阿涅斯更接近于没有任何特征的、均质化的“人”的形象。可以说,她从相貌到表演方法都是完全异质的,她只能作为一个概念上的视角,但却无法有效分享她的感知。因此,尽管她在每一个场景中都竭尽全力去触摸、去观看、去感受,但最终只是创造出了一连串富有设计感的造型而已。蒂尔达在影片中呈现出的魅力正源自于“人”作为一种概念和审美对象本身。她无所不是、无处不在的“流动性”构成了蒂尔达表演的关键。而正是这种流动本身,在第一展的层次以外,也殊途同归地摧毁了观察/观测的固定维度,进而摧毁了固定的存在本身。

早在20世纪30年代,精神分析学家拉康就已经从“观看”的机制角度出发,分析了主体与现实之间的关系;美国电影叙事学研究者丹尼尔·达扬还援引了欧达尔与舍费尔的古典绘画分析,提出资产阶级意识形态正是利用“想象层”机能去阻止人们对客体获得任何真实的知识。[8]从这一时期开始,电影叙事学就突破了古典规范,进入了多重语义与意指重叠的现代/结构主义时期;后续的电影研究更加从精神分析中的形象-想象理论研究的方法让电影研究脱离了单一的文学文本模式,在电影叙事学研究的范畴内提升了修辞融合的美学地位。阿彼察邦电影中的行动本身就是一种表演、一种游戏和中介区间。[9]就像导演、制片人和主演在戛纳电影节上亮出的“SOS”旗帜一样,阿彼察邦电影中的“游戏”本身即是危险,它无处不在,无时不有,它模仿和戏仿一切,却从不最终认同任何东西。因此,在电影融合修辞学的视角下,行动者的形象在主体想象中部分偏离文本“设定”,在与其他行动者的对比关照中流露出隐含的意图是自然而然的事情。

三、多重分化状态的收束过程

通过融合修辞学的观点审视《记忆》,会发现隐藏的叙述者与流动的行动者作为影片重要的话语过程系统出现,配合“科学方法论”的引用,掩盖并重新建构了电影作品包含的丰沛的物质性,以及随之而来的超验力量。在不再任由各种解释自由发挥,将重重意义重新收束在某种“科学解答”的努力方面,《记忆》无疑是阿彼察邦的一次创作转向,或许是因为对大投资和跨国制片的初次涉足,或许是因为他自身的经验的改变,我们难以想象以前的他会使用国际明星,或拍摄生活在大都市中的主人公参观艺术展、向专业心理医生提出咨询、在高级餐厅用餐的场景。与《热带疾病》中泰国民间的“虎灵化形”传说与主人公互相舔舐双手的原始冲动、《幻梦墓园》的热带密林中代代相传的古老王国传说与巫术的猜测不同,《记忆》将故事场景放在“文明世界”的城市空间中,通过引入多重“科学”的方法论来试图说服观众谜题解答的可能性,女主人公杰西卡也被专业的心理医生确诊为一种现实中存在的神经病症——“爆炸头综合症”。在此前阿彼察邦电影里寻求文本的意义,或许会更靠近神话的隐喻系统,但《记忆》通过考古人员、拟音师、心理治疗医生等“专业人士”的视角试图给出了关于“梦幻”的多层级解释。

如果说电影视觉层次是建立象征的装置,那么电影叙事的层次就是一种“神话”的组织,这种组织可以产生和表达对真实世界的看法。多层次的视听要素在其统一下成为“孕育、驱动谜题纵深发展的叙事引擎,为电影制造出错综复杂、扣人心弦的谜题与心智游戏”,而叙事装置本身也在文化规约和心理机制上同时“成为建构多层级‘可能世界”[10],令赋予意义的象征过程成立并自然化的终极叙述者。例如在杰西卡与拟音师埃尔南交流的段落中,他们试图用技术设备来还原出梦境中所听到的声音,却不期然陷入了更大的谜题之中。此时背向摄影机、时而沉默,时而低声交谈的二人与其说是画面中的主体,更像是画面中的前景;而画面的主体则是一套声音剪辑器,简单的操作面板放置在两名角色身前,显示器则与他们头部高度齐平。伴随着埃尔南的操作,观众可以从屏幕上看到他是怎样将一段音频从连续的声音中剪辑下来,并通过各种参数的调整成为女主人公梦想中的“带有泥土味的”“仿佛来自地心的”“圆润的”“低沉的”声音;伴随着存在感强烈的背景音效,我们看到了电影中的一段声音如何产生,如何以数据化的方式由单纯的数字素材被改写为抽象的、诗意的梦幻之声。一段声音同时以图像和声音的形式出现在电影的视听空间中。别有意味的是当杰西卡再次来到这间录音室寻找埃尔南时,得到的答案却是这里并没有一个叫埃尔南的男人。当杰西卡重回录音室寻找埃尔南的时候,她试图向别人描述这个被证实不存在的人,却因对方提问“你有照片吗”,失去了继续追问的勇气。正是这种情境转换了镜头,改变了我们与影像的距离——我们(导演和观众们)不再是影像的观测者,而是参与了“我们”和“他们”的共同构成;我们和他们是纠缠在一起的,就像“主体”和“客体”相互构成一样,即“只在此山中,云深不知处”,主体的省略伴随着与自然的浑然一体。同样是描述只存在于她记忆中的事物,此前她脑海中的巨响也许可以被音效库素材慢慢拼凑进而还原,但对于一个人的再现却早就有了更行之有效的方式——当视觉上的还原已经寻常到了理所当然的程度,无法被复现为照片或发掘为遗骸的事物要如何证明曾经存在过。在此,《记忆》提出的问题在于,如果被看到才能确认存在,那么没有留下图像的事物怎么办;如果被听到声音才被认可,那么没有声音以及没有记录声音的事物怎么办?作为一个导演和艺术家,阿彼察邦同样希望探讨的是如何取消媒介本身对感知另一种个体经验的局限性。正是在此,摄影机镜头成为潜在的叙事者。透过它的观察与“叙述”,人们得以重新观察并理解整个世界,在缓慢、固定的镜头中——一种喃喃自语般的影像自述中通过个人的體验理解自然规律的运行,并以相对静止之姿来凝视微观/日常和宏观/宇宙的混合造景。

来自“科学”的“伪解答”与哥伦比亚城市场景中庄严、沉默、静止的姿态相配合,很大程度上消减了源于东南亚茂密的丛林中持续涌现的物质性,以及东南亚地区民族传说中超越现代文明的超验力量。这不仅是类似《恋爱症候群》(2006)和《幻梦墓园》里医院作为一个生与死的纠缠的场所,而是基于知识的某种“科学”开始真正指涉影片文本提出的终极谜题。多重意义的分散与分化被强力地收束在一个事先锚定的抽象结构中,这显然颠倒了阿彼察邦前作中一以贯之的抽象与具象的辩证地位。但与此同时,阿彼察邦显然又并无意于通过挖掘硬科学提供一个确定无疑的答案——就像影片以失眠的杰西卡“遭遇”或“发掘”了她的记忆结尾,但并没有为她直接解决这一问题一样,影片中的心理学、考古学、植物学、人类学甚至地层学等种种被“挪用”的科学知识,都在阿彼察邦的影像里经历了某种转译与再造。在阿彼察邦“御用摄影师”萨永普·穆克迪普罗姆的镜头之下,与“科学解答”产生关联的电影终极意义依然与哥伦比亚城市的雕塑与图画、倒映出人影的大玻璃、乡村的沉浸式绿色植物产生关联,在不可言喻的人和历史的细节中,“记忆”维系的世界中以一种游离的状态随着杰西卡的探索共同漫游,加深了她周身的流离失所感。

结语

《记忆》中现实与虚构混淆、真实世界与隐藏世界一体共生的背景,比一般叙事线索与人物清晰的故事片更加需要融合修辞路径中的多重不可见因素进行分析。在弥散在神秘空间中的氛围、不可捉摸的实质、不可言喻的细节与对既定事实的否定回答都极大地限制了主要角色的所见所闻时,电影通过镜头建构本身成为最可信、最动人的叙事者本身。这个话语系统被说成是银幕上的一个“缝合”主体与其话语链之间“裂隙”的系统,掩盖作用正是因此而生效的。

参考文献:

[1]张良.阿彼察邦·韦拉斯哈古创作年表[ J ].当代电影,2019(11):62-63.

[2]张良.位移与交叠:阿彼察邦《记忆》的跨文化创作[ J ].电影评介,2023(04):33-38.

[3][9][10]姚睿.不可靠敘述者:谜题电影与心智游戏电影的叙事引擎[ J ].当代电影,2022(11):22-29.

[4]郭钟安.电影叙述者的主体性与叙述机制建构[ J ].北京电影学院学报,2021(08):29-38.

[5][法]罗伯特·布列松.电影书写札记[M].张新木,译.南京:南京大学出版社,2012:51.

[6][美]路易斯·贾内梯.认识电影[M].焦雄屏,译.北京:世界图书出版公司,2007:10.

[7]张次禹,朱峰.《幻梦墓园》:阿彼察邦电影时间和空间的重塑[ J ].当代电影,2019(11):55-58.

[8][英]约翰·伯格.看[M].刘慧媛,译.桂林:广西师范大学出版社,2015:13.

【作者简介】 于妲妮,女,辽宁沈阳人,首都师范大学初等教育学院讲师,博士,主要从事戏剧影视文学研究;

谢 瑾,男,浙江宁波人,浙江师范大学艺术学院讲师,博士,主要从事戏剧、歌剧、影视文学研究。